(一)英国的旧济贫法体系

诸多研究者诚如马歇尔所论述的,英国的整个济贫体系完全是慈善性的、封建主义的庇护制度的产物,其地方性也是特别明显,因为旧济贫法体系是以教区为单位进行社会性救济的〔88〕,而在国家层面并没有统一的机构指导和规范标准等。当然,同时也被重点指出的就是济贫法体系无疑是英国现代福利国家的源头。波兰尼突出地从社会整体功能角度理解与分析旧济贫法,他对1834年的新济贫法是深恶痛绝的,认为这是资本主义早期疯狂的典型表现。〔89〕尽管如此,我们依然可以从各地反对济贫法改革的社会抗争中看到“权利话语”,即穷人虽然是处于被济贫的地位,但是对于这一已成历史传统的保护“基本生存权利”的维护与争取依然是可见一斑的。而围绕着济贫法的辩驳,我们依稀可以听到一些类似于20世纪80年代以来的反对福利改革的声音。

人们在追溯英国济贫法制度的起源时多半会讲到1601年颁布的《伊丽莎白济贫法》。这并不是一部法律,而是确定了济贫的基本原则的法律规范的汇编,并对后来的济贫原则与规范、社会救济政策影响深远。〔90〕至于出台的背景多半是由于面对大量的流民,先前实施的强制性的严峻规范并不能见效。例如,1536年法律禁止有劳力者无业流荡,初犯者鞭挞示众,再犯者鞭挞割耳,第三次可以处死。如此庞大的流民大军其实来自于封建主义后期,摆脱了土地束缚而试图进入城市求生存或者谋工作的乡间无地人员。其实一部分来自于在英国著名的圈地运动中失去土地的农民或者在土地集中化经营后不再需要的剩余劳动力。济贫法的一个重要特征是,济贫税按人头收取,人人有份。这无疑免去了圈地土地贵族的后顾之忧,同时也转嫁了剩余劳动力的“安置成本”,就此,也就可以加速圈地运动的进程了。这在一定程度上也是土地贵族与新兴工厂主最乐于支持的事业。当时,因为乡间圈地运动挤出的劳动力并不能为早发工商业所吸纳,所以济贫法在乡间采用教区救济的方式也是适宜的。但是,贫民必须在出生地的教区接受救济(1662年出台的《居住法》如此明确规定),虽然这变相地规定了圈地运动的社会救济“责任区”,但是却给后来的劳动力自由流动带来了很大的问题,进而在客观上也推动了新济贫法的出台。

旧济贫体系的巅峰之作,是1795年在伯克郡首先实施的《斯皮纳姆兰法案》,我们大致可以说,由于工业革命的推进,使得失业与贫困问题日益突出,加剧了社会矛盾。而“仁慈”的传统贵族与地方精英出于人道主义精神,实施更为广泛的社会救济。〔91〕《斯皮纳姆兰法案》实际上扩大了社会救济范围,对于产业工厂工人等低收入者也实行社会救济,而并非局限于老、弱、病、残、失业者等,同时也提高了他们的最低生活保障的水平。而且《斯皮纳姆兰法案》实现了一个重要原则。就是,根据小麦价格的高低来判断是否应该给予院外济贫,即将工人收入与物价水平相挂钩,这些做法取得了空前的成功。短短二三十年,英格兰至少有一半的地区开始实施《斯皮纳姆兰法案》。

(二)英国1834年新济贫法出台的社会阶级结构分析

我们一般将1834年的新济贫法看作资产阶级的杰作,是1832年后的资产阶级中上层获得选举权之后,利用其政治权力保护其自身经济利益的重大举措,亦即资产阶级获取政权的重要标志。虽然,资产阶级仿佛在此过程中获利最大,但是好像如此一来,难以解释为何新济贫法法案在上下两院都获得超多的赞成票顺利通过。〔92〕这便需要进一步分析各主要阶级之间的结构关系与策略互动,并由此反映出英国社会公民身份制度建构的难度。

1.土地贵族:政治与利益的考量

第一个重要的原因在于,土地贵族原先作为几乎是唯一的支配阶级,对社会稳定负有不可推卸的责任。

所以他们在出台《斯皮纳姆兰法案》的过程中是比较积极有为的。土地贵族同时考量的因素其实依然是法国大革命期间国内激进主义及其运动高涨,导致土地贵族支配的政权岌岌可危,所以想用更为慷慨的社会救济方式来稳定社会。

第二个重要的原因还在于,19世纪初,英国又激起了新一轮的圈地运动。

这次圈地运动,无论是在支持性的立法数量,还是在圈地规模上都快速增长。1790—1799年,圈占土地面积为85万英亩,1810—1819年,圈占土地156万英亩,几乎增长了一倍。而圈地运动对社会底层民众的冲击是最为巨大的,“每20个圈地立法中,有19个是伤害贫民的,有些圈地法案对贫民的伤害是极其严重的”〔93〕。这一阶段的圈地运动在诸多方面不同于早期的圈地运动。早期圈地运动的动力是“羊吃人”,即繁荣的纺织业带来的纺织原料的巨大需求,而19世纪初的圈地运动的动力是法国大革命期间的粮食价格的暴涨,导致农场化、集中生产粮食性作物开始流行,这主要是为了提高农业生产效率,新农场主们不断推动对农业粮食生产的大面积投资和对小农的驱赶。〔94〕

第三个重要原因在于,英国的社会生产的专业分工区划已经比较明显。

南方的工厂主在《斯皮纳姆兰法案》中也是受益对象,因为既然院外济贫可以满足社会下层民众的需求,那么为工人支付高工资对于他们来说就变得没有必要了,因此,南方的工场主故意压低工厂工人的工资,以获取更丰厚的利润。

至于1834年土地贵族为何反而在一定程度上支持济贫法改革,那肯定是革命风暴的危机的解除,对济贫税的考量压过了原先对国家政权安全的考量。〔95〕而此时的圈地运动也已告一段落,同时由于1815年以后的谷物价格大跌,土地贵族只能求救于《谷物法》以维持粮食价格,保证经济利益不受损。由此,进一步圈地的动力就消减了,所以对通过济贫安抚民众,推动圈地运动进程的动力也就消减了。而济贫法本身就有策略性考量的因素在里面。如果有土地贵族以外的强大政治经济势力推动改革,那么即使有部分土地贵族的反对,亦是无力的。

2.工业资本家:攫取财富的饥渴压倒济贫权利的保障

通过对诸多的历史材料的分析可以看出,资产阶级早就对以《斯皮纳姆兰法案》为典型的旧济贫法深恶痛绝了。但是为何之前未成气候?因为,在资本主义工商业发展早期,工厂主多半处于分散化状态,而城市中的济贫体系的相对不足,也使得工厂主对济贫的态度比较冷淡。但是,他们能够切身感受到的是自由劳动力的获取的难易程度。原本通过圈地运动转移到工业城市的劳动力确实可以作为资产阶级“垂涎三尺”的劳动力大军,但是《斯皮纳姆兰法案》在很大程度上却“束缚”了劳动力的区域间流动。新兴的工商业资产阶级对旧济贫法的痛恨与反对取决于其对劳动力需求的大小,以及新近因素的出现,即资产阶级上层作为议会内新的支配力量的出现。在一定程度上,议会逐步成为资产阶级以及代理人的讲台。

资本主义政治经济学的自由派,如马尔萨斯(Thomas Robert Malthus)等,更是在议会中大肆宣扬自由放任的道理,同时抨击济贫税的“罪恶”,而这显然能够在议会中进行“同仇敌忾”的舆论动员。对1834年的新济贫法的出台具有重要影响的是1832年2月成立的皇家济贫法委员会,他们的《济贫法报告》对新济贫法的出台具有决定性作用。他们如此抨击旧济贫法:“阻碍工业发展,鼓励人轻率结婚,促使人口增长,抵消人口增长对工资的影响;这个制度是一种全国性的制度,它使勤劳而诚实的人不愿意工作,使懒惰、放荡和轻佻的人得到鼓励;它破坏家庭的联系,经常阻碍资本的积累,耗费现存的资本,并使纳税人破产;此外,它还给私生子发抚育费,这简直是在发私生子奖金。”〔96〕(https://www.xing528.com)

但是劳动力需求的大增,盖过了那些表面有力而实质上无力的动因。19世纪30年代英国铁路的建设拉动了新一轮的现代工业的兴起,而铁路建设本身不仅需要大量的劳动力补充,铁路工业所带动的钢铁业、采煤、冶金与金属制造以及投资业的大兴,使得资本家对劳动力的需求几乎达到了如饥似渴的程度。〔97〕但是19世纪初圈地运动释放的农村剩余劳动力却被济贫法“束缚”在南方的济贫院内外,不愿动弹。新济贫法的目的就是要制造出济贫院这一“巴士底狱”,将接受济贫的贫苦大众轰出甚至让他们永远远离济贫院,从而将其逼到完全自由流动的廉价劳动力大军中去。〔98〕尽管济贫院起到一定的社会救济功能,但是客观上使得许多有劳动能力的人面临两个艰难的选择:要么进入工厂成为廉价工人;要么进入济贫院。〔99〕原则上取消院外济贫,更是让他们别无选择。“济贫法委员会在他们的1835年和1836年的报告中认为:他们成功地帮助东盎格利亚和英格兰南部的‘灾害地区’的居民移往英格兰北部和中部地区。”〔100〕就此,资产阶级获取了大量的廉价劳动力,在客观上推进了工业革命的进一步扩展。

3.任人摆布的贫苦大众

如果说工商业资产阶级在1834年的新济贫法改革中获益最大,那么在此过程中受损最大的就是工人阶级,谁能想到两个阶级的主要成员在两年前还同仇敌忾,共同推动议会改革呢?这也许可以正面凸显政治公民身份的重要性,同时应当指出的是,这也是因为财产权的分层占有所带来的间接结果。

新济贫法的颁布与实施使得南方农业区的贫民发生分化,他们的反抗没有北方工业区来得那么的激烈。到了1837年,英国东南地区的13 433个教区中只剩下1 300个教区还未执行新济贫法的规定。〔101〕在南方大面积施行新济贫法的结果是,济贫院再也不是“安乐窝”,而成了“人间地狱”,由此直接引发劳动力的向外流动,直接支援了北部工业区对劳动力的需求。而与此同时,因为带有社会保障性质的济贫措施的削减,导致农场主面临增加农场工人工资的压力,实际上也确实提高了工人工资。所以,由于这种分化,导致南方新济贫法的实施十分顺利。

但是在北方工业区,由于来自南方的大量的廉价劳动力的补充,工厂工人阶级增加工资的诉求几乎是得不得任何支持的(由于劳动力的新近供给,改变了劳动力的供求关系,从而降低了工人们讨价还价的能力)。但是经济生活上的困难却是真实的,因为原先可以在工资以外得到的院外济贫可能在一定程度上缓减贫困,现在完全取消院外济贫的原则则使得社会低工资收入者雪上加霜。有人称新济贫法是“专制的、违宪的、反教义的、反基督的、反自然的、残酷的、失策的”。在北方,人们甚至以约克郡为中心,成立了“反济贫法协会”,并且展开了持续的反抗斗争,同时,反济贫法的斗争也汇入宪章运动之中。总体而言,南方贫困者是还有退路的,就是去往北方加入生产大军,不管怎样,总还是抱有一线希望的。但是当北方成为劳动力聚集地之后,反而加剧了劳动力市场的竞争。而由于北方工业区的工人阶级的思想觉悟、政治组织化程度等都比较有限,他们还基本处于被动的局面,偶尔的反抗也多是本能性的,反对社会压迫,求得基本生存权利的过程。由此,新济贫法的推进在北方遇到了强大的阻力,北方也一直没有能够完全取消院外济贫,新济贫法只能被变相执行。“在贸易衰退期,城市工业监护官拒绝执行济贫院规定,也不执行劳工(家计)调查,因为日夜攀升的济贫诉求绝非道德沦落。即使在农村地区,济贫院(家计)调查也很少实施。”〔102〕

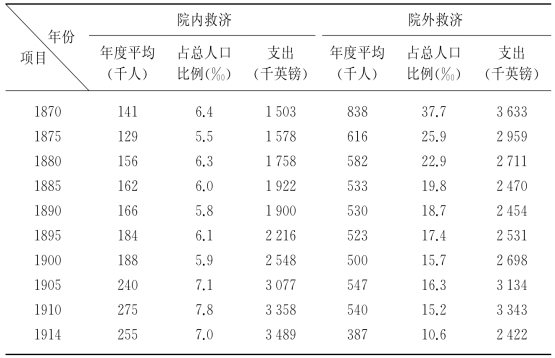

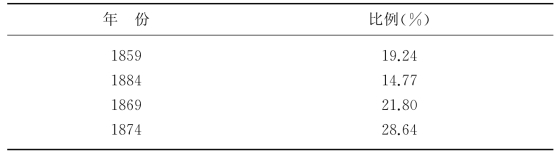

这样的对抗一直持续到19世纪末20世纪初。19世纪中后期,济贫体系有所改善,有些地方的济贫院管理者精心经营济贫院,改善济贫院内的各种条件,对接受济贫的人的各种惩罚也大大减少。最重要的是,院外济贫一直普遍存在,甚至占据整个社会济贫的主流。我们可以从表2.3中大致可以看出,院外济贫一直占据济贫的主要部分。19世纪中期以后的经济萧条,导致济贫院中有工作能力的男性也越来越多,见表2.4。这在一定程度上也缓减了新济贫法给工业区带来的冲击,并且给低工资工人一定程度的社会性救济,时间长久以后,济贫法蕴含的“权利意识”与“权利话语”则会不断增强。

表2.3 英格兰和威尔斯院内外救济比较〔103〕

表2.4 英格兰与威尔斯1859-1874年济贫院中有工作能力的成年男子的比例〔104〕

(三)小结

我们可以从英国19世纪的新旧济贫法中解读出更多的信息来。济贫法无论新旧,都是施舍与惩罚并存的〔105〕,接受院内救济首先就意味着人身自由的基本丧失、政治选举权丧失、社会身份上的贬低。特别是新济贫法,明确规定,接受院内救济不仅面临严格的贫困调查,而且明确规定要限制人身自由。议会的选举法改革,一直排斥接受救济者的选举权。一直到1928年英国实现完全的普选以后,才取消这样的规定。当然,社会救济从1834年新救济法开始,就由中央政府设置机构统一管理了,并开始依靠中央政府实力应对社会问题,这在一定程度上可以作为社会公民身份制度的某种意义上的替代,实际上,在社会功能上也有这样的作用。〔106〕但是这毕竟是以基本公民权利与政治权利诉求的丧失为直接代价的。而其社会身份的丧失同时伴随着非常严重的社会污名化,由此也给后来的社会公民身份的国家供给带来许多问题。

许多经济学家、社会学家指出新济贫法通过的内在逻辑是经济运行规则与市场逻辑大行其道的重要表现。从此以后,济贫作为社会性制度供给主要不再是出于政治安全考量、社会人道主义考量、社区意识与地方建设考量,而是完全的经济因素考量,甚至如波兰尼在《大转型》中所言,已经将完全不应该市场化的劳动力完成了市场化的运动,使得作为经济要素的劳动力日益从作为人的关系的社会关系中“脱嵌”。〔107〕济贫法改革的动因主要在于,劳动力的自由流动为资本主义发展带来廉价的劳动力,而不再附加任何强制形式的社会责任。生产过程中的劳动力只能由饥饿来终结性地驱动,一旦没有了饥饿,人们会无一例外地懒惰,根本无益于资本主义的发展。

但是为何不是将济贫体系彻底清除?这本身包含了实际上的困难。即使这样的部分取消,即济贫税下降了将近30%以后,依然面临强大的社会对抗,进而可以推测,如果全部取消则几乎是不可能的事情。济贫法施行几个世纪,使得其权利意蕴十分明确,“比权利宣言更古老,比辉格党和托利党更古老……不仅仅是英国宪法的一部分,而且的确是普通英格兰人在日常生活中最经常意识到的那一部分。除马尔萨斯外,很少人敢于或愿意谈到‘根本观念的错误’。”〔108〕即便议会通过修正济贫法的法案,也会面临实施的困难,更为关键性的是,可能引发大面积、大规模的社会底层暴动,以引起撼动全局的政治斗争,或者撤回取消济贫法的法案为追求。

残余的社会济贫制度,一方面可以说是对社会控制的加强〔109〕,特别是对赤贫者的院内救济,可以说是解除了社会底层暴动的基础;另一方面,也标志着中央政府在社会问题上向地方管理的渗透,这恰恰对后来的大规模普遍性社会公民身份的供给是大有裨益的。而济贫法引来如此强烈的反对,在客观上也推动并激化了阶级矛盾。本章第二节中提到的1832年议会选举改革,使得中下层与上层土地贵族之间的矛盾迅速转化为有产阶级与无产阶级之间的矛盾,而1834年的新济贫法又大大推动了这一进程。“这个措施不是出自于资产阶级某一集团之手,而是得到了整个阶级的赞许的……这个法律引起了工人们一致的愤怒的呼声。新济贫法大大地促进了工人运动的发展,特别是促进了宪章运动的扩展;而且因为这个法律在农村中应用得最广,所以它又将便利无产阶级运动在农村地区的发展。”〔110〕

如果可以对19世纪英国公民身份制度变迁中的政治公民身份与社会公民身份的关系做一个简单概括的话,我们大致可以这么归纳:政治权利范围越有限,社会权利救济的受众越寡,社会救济的权利意识也就越弱,与此同时,惩罚性与污名性的附加会越强。而19世纪后期,特别是在1884年、1885年的议会改革赋予了英国男子普选权后,工人阶级组织化与政治化的增强,使得社会性立法实现社会公民身份的进程逐步加速。至于政治公民身份对社会公民身份是否起到很大的推动作用,具体是如何推动的,我们将在下面一部分,即20世纪初的自由福利改革的政治过程中详细分析。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。