(一)中部地区金融发展

1.金融发展及其度量

从McKinnon(1973)和Shaw(1973)的金融自由化理论,到内生增长模型在金融领域的应用,众多的国内外学者不断地将金融发展的研究推向高潮,但是,对于什么是金融发展这一基本问题,国内外学者从不同的角度进行理解和度量,并未达成一致。

GoldSmith(1969)认为,“金融发展是指金融结构的变化”。所谓金融结构,就是一国金融工具和金融机构的形式、性质及相对规模。其中,“金融工具是对其他经济单位的债权凭证和所有权凭证”,而金融机构则是“一种资产与负债主要由金融工具组成的企业”。[22]McKinnon(1973)和Shaw(1973)则从制度层面对金融发展进行界定,认为金融发展本质上就是金融深化的过程。对于金融深化,McKinnon从绝对、相对两个角度进行理解,前者指货币供给或需求的绝对增长,后者则指货币或金融资产占GNP份额的上升。Shaw指出金融深化的三层含义:一是金融资产的数量、品种,以及占经济总量的比重上升;二是金融体系的规模扩大,金融机构的数量增加;三是金融市场可以自由进出并竞争运行,以保持银行体系的存款和贷款具有均衡的真实利率。在GoldSmith、McKinnon和Shaw之后,Levine(1997)从金融的五大功能界定金融发展,除McKinnon和Shaw强调的动员储蓄、配置资源功能外,还包括监督经理人,促进公司治理;便利风险的交易、规避和分散;便利商品、劳务和合约交易等功能。[23]

在对金融发展进行界定的基础上,学者们也从不同角度对金融发展进行度量。为了对金融结构进行定量分析,GoldSmith提出了衡量一国金融结构的8项指标。其中,最核心的一个指标就是“金融相关比率”(Financial Interrelations Ratio,FIR),“它的定义是全部金融资产价值与全部实物资产(通常以GDP替代)价值之比,这是衡量金融上层结构相对规模的最广义指标”。McKinnon和Shaw在研究发展中国家金融抑制与金融深化时,采用货币化率(M2/GDP)来度量金融发展。显然,相对于M2/GDP,FIR对金融发展的度量要宽泛得多,它既包括M2,也包括债券、股票、保费收入等其他金融资产,所以对金融发展水平的度量更为全面、客观。

在一篇经典的实证研究文献中,King和Levine(1993)从四个方面提出金融发展的度量指标:一是金融中介的流动负债/GDP,主要反映金融中介的规模;二是商业银行资产/银行总资产(商业银行、中央银行总资产),以衡量商业银行相对于中央银行的重要性;三是私人部门信贷/总信贷(私人部门、公共部门总信贷),因为私人部门信贷的资金使用效率较高,该指标可以考量金融体系资金配置效率;四是私人部门信贷/GDP,它是考量金融体系资金配置效率的补充指标。[24]其后,作为King和Levine的补充,Levine和Zervos(1998)对股票市场、银行体系与经济增长的关系进行研究,从股票市场规模、流动性、波动性和国际化程度角度提出金融发展的度量指标。[25]

在金融发展的度量方面,国内学者针对我国的实际情况进行了一定的创新与发展,并提出了三个方面的度量方法及指标:一是从规模角度度量金融发展,主要有M2/GDP、FIR及其变种等指标(姚耀军,2005);[26]二是从效率角度度量金融发展,主要指标是金融机构的存款与贷款比值,该比值越大,表示商业银行的更注重风险与收益的权衡,金融体系的资金配置效率越高(陈志刚,2006);[27]三是从结构角度度量金融发展,主要采用证券余额占全部金融资产的比重,以反映金融市场与金融中介的相对市场地位(王志强等,2003)。[28]

2.中部地区金融发展

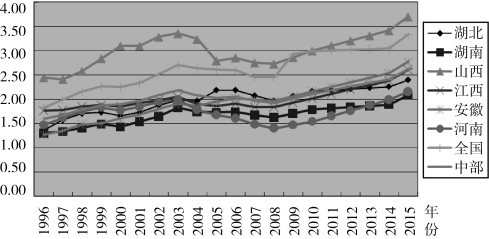

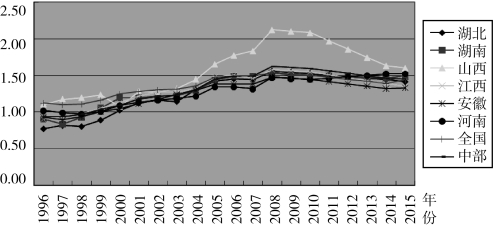

根据中部地区的实际和数据资料的可获得性,我们主要从金融发展规模、效率层面度量中部地区金融发展,并将金融发展规模FIR界定为存贷款总额与GDP的比值,将金融发展效率界定为金融机构存款与贷款的比值。图3-3、图3-4分别描述了1996—2015年中部六省金融发展规模与效率的变化趋势及其与全国平均水平的比较。

如图3-3所示,1996—2015年,中部地区和全国平均FIR(存贷款总额与GDP的比值)都呈不断上升趋势,说明与我国金融市场化改革相伴,金融发展在规模方面不断扩张。在此期间,中部平均FIR由1.60上升到2.62,全国平均FIR由1.82上升到3.33。从总体看,因为增速低于全国平均水平,中部地区金融发展规模与全国平均水平的绝对差距呈不断扩大的态势,由1996年的0.22扩大至2015年的0.71。进一步,将中部地区与珠三角、长三角进行比较,2008年中部地区的平均FIR为1.92,而同期珠三角、长三角的平均FIR分别为3.14和3.21,中部地区金融发展规模不足就更为明显了。[29]就中部六省内部而言,山西省一枝独秀,是中部地区FIR高于全国平均水平的唯一省份。尤其值得注意的是,河南作为中部地区GDP排名第一的省份,其FIR在此期间停滞不前,20年FIR仅上升0.69。

图3-3 1996—2015年中部六省金融发展规模(FIR)

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图3-4 1996—2015年中部六省金融发展效率(FE)

如图3-4所示,1996—2015年,中部地区和全国平均FE(金融机构存款与贷款的比值)都呈不断上升趋势,说明与国有银行商业化改革相伴,金融发展在效率方面不断提高。在此期间,中部平均FE由0.94上升到1.45,全国平均FE由1.12上升到1.44。从总体看,与金融发展规模不同,因为增速高于全国平均水平,中部地区金融发展效率1996年略低于全国平均水平0.18,2015年则比全国平均水平略微高0.01。就中部六省内部而言,2015年山西省的FE为1.60,高于中部地区和全国的平均水平,中部地区其余5省同期的FE相差不大,在1.30与1.50之间波动。但是,需要特别注意的是,根据FE的计算方法(金融机构存款与贷款的比值),山西省较高的FE值可能并不意味着金融体系较高的资金配置效率,而是山西省金融体系的大量资金闲置与大量达不到贷款条件的企业贷不到款并存状况的真实反映。

根据上述金融发展规模与效率的比较分析,我们的初步判断是,在中央银行并未考虑地区差别、高度统一的信贷政策的作用下,中部地区的金融发展效率与全国平均水平没有多少实质性差别;但是,就金融发展规模而言,中部地区与全国平均水平的绝对差距呈不断扩大的态势,与珠三角、长三角相比,中部地区金融发展规模不足就更为明显。另一重要佐证是,从金融业增加值占GDP比重指标来看,2008年东部地区是5.75%,中部地区为2.40%,仅为东部地区的42%,其中湖北最高,为3.65%,江西最低,为1.56。[30]上述数据表明中部地区金融发展滞后,金融业对中部六省经济的拉动作用不强。

(二)中部地区经济增长

中部地区包括湖北、湖南、河南、安徽、江西、山西六个省份。2015年,中部地区总面积约103万平方公里,占全国面积的10.7%,人口3.65亿,占全国总人口的26.50%,是我国的人口大区、经济腹地和重要市场,也是我国重要的能源、原材料基地,农产品生产基地和综合交通运输枢纽。促进中部地区崛起战略实施以来,中部地区抢抓机遇、开拓进取,经过不懈努力,地区经济保持平稳较快发展,面貌发生了历史性变化,在全国区域发展格局中的地位进一步提升;“三基地、一枢纽”地位进一步巩固提升,对内对外开放水平明显提高,人民生活明显改善,社会事业全面发展。但是,在后金融危机时期,世界经济的全面复苏可能是一个缓慢而复杂的过程,并将出现大调整、大变革的发展趋势;目前,中国的工业化已步入中期阶段,正处于加大经济结构调整、加快转变经济发展方式的关键时期。在外部困难与内在矛盾交织共存的背景下,中部崛起与经济发展方式转变面临新的挑战。

(1)经济发展相对滞后。中部崛起战略实施以来,中部地区经济增长速度仅快于东部地区、东北地区,仍然滞后于西部。从人均GDP看,长期以来中部地区达不到全国平均水平的局面没有明显改善。如表3-1所示,2015年中部地区人均GDP仅相当于东部地区的57%,东北地区的76%,只比西部地区高3%。从人均财力看,2010年中部地区人均财政支出只有4200元,仅相当于全国平均水平的63%,东北地区的65%,西部地区的70%,在四大板块中最低。[31]从人均收入看,2015年中部地区城镇居民人均可支配收入只相当于全国平均水平的86%,农民人均纯收入只相当于全国平均水平的94%。

(2)产业结构层次较低。表面上看,中部地区与东部地区发展差距是增长速度、发展水平等方面的差距,深层次看,却是结构的差距。中部地区产业发展的多数指标都处于较低位次,产业结构失调已成为制约中部六省经济发展的主要障碍。一是虽是以第二产业为主导的产业结构,但第二产业的优势仍不明显,工业化水平较低,能源、原材料基地发展的后续资源潜力不足,现代装备制造及高新技术产业尚处于起步阶段。二是第三产业以传统的流通和服务业为主,为现代工业服务的金融、通信和信息产业相当薄弱,现代化水平不高。三是农业人地矛盾突出,基础设施薄弱,农业内部重粮型单一化结构,与工业的相关度低,不利于以农副产品为原料的轻纺工业发展。四是中部六省重复建设严重。在纺织、塑料、化纤产品、建材产品等一般水平的加工业,中部六省在产业结构上也存在较高的相似性。五是产业对外开放程度低。2015年,中部六省进出口贸易总额为2746亿美元,占全国的7.0%,外贸依存度为11.6%,比全国的35.6%低24个百分点,比例明显偏低。

表3-1 2006—2015年中部地区人均GDP及与其他地区比较 单位:元

资料来源:国家统计局历年《中国统计年鉴》。

(3)自主创新能力不强。中部地区科技投入具有一定规模,但科技发展的整体水平不高。自主创新是一个国家和地区竞争力的核心,也是推进中部崛起的根本动力。根据全国各省区综合科技进步水平指数,《2015全国科技进步统计监测报告》将全国31个地区的科技进步总体水平划分为5类,中部6省无一省份进入第1类地区,湖北、安徽、湖南、山西位于第2类地区,河南、江西被列入第3类地区。[32]从技术产业竞争力看,中部地区在中技术产业(如交通设备、黑色金属、化学原料及化学制品等传统制造业)和低技术产业(如饮料、纺织等资源加工类产业)具有一定的产业竞争优势;但是,除医药制造业、航天航空业、电子及通信设备外,中部地区高新技术产业在科技竞争和产业竞争优势上都低于全国平均水平。中小企业和民营科技企业发展相对滞后,科技产出重“成果”、轻“商业化应用”,社会的科技需求与成果供给不对接,创新人才队伍建设滞后,创新服务体系不健全等因素都制约着自主创新的突破发展。此外,在中部地区,教育科技投入不足。2009年,中部地区人均教育经费支出867元,相当于全国平均水平的79.1%、东部地区的66.9%、东北地区的80.2%、西部地区的81.2%,是四大地区板块中最低的。

(4)资源环境问题突出。随着“两型社会”建设的深入推进,对中部地区资源环境的要求将越来越高,节能减排、综合治理、绿色发展的任务仍十分艰巨,如何协调经济的快速发展与资源环境束缚之间的矛盾,走低碳、绿色化的“两型”道路,是中部地区崛起迫切需要解决的问题。中部地区高能耗、高污染产业所占的比重一直较高,而且发展很快,各省支柱产业仍然多以高能耗、高污染产业为主,产业结构转型特别是向“两型”产业方向转型进展缓慢。长期以来,中部地区的经济发展在很大程度上是以牺牲资源环境为代价的。中部地区资源短缺,煤、电、油、气、土地等要素供给长期紧缺的局面难以有大的改观,并且,随着经济的增长、生产要素成本的上升,资源要素硬约束的矛盾也将更加突出。环境方面,中部地区生态环境形势仍不容乐观,重金属污染、水污染等环境问题仍呈多发高发态势,生态环境综合治理任务繁重。10年间中部地区农田面积减少占全国21.5%;农田过度依赖农药化肥,单位耕地面积化肥使用量比全国平均高60%~90%,农药施用量较全国平均高20%~90%,土壤重金属污染加重。中部地区的环境污染正从点源污染扩展到面源污染,从工业污染扩展到农业和生活污染,从城市污染扩展到乡村污染;而且,各种污染复合叠加,增加了环境治理的难度与成本。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。