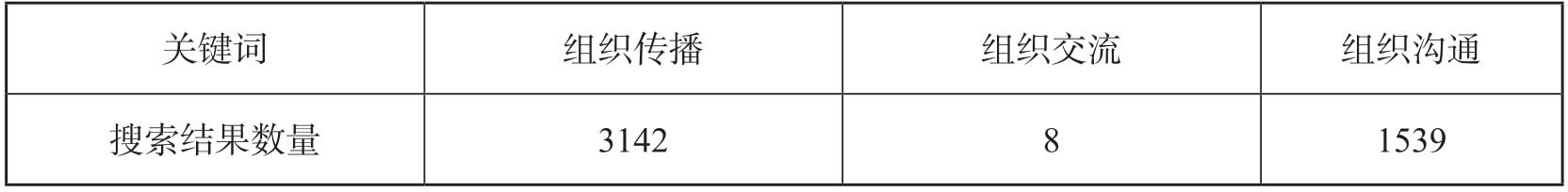

组织传播、组织交流、组织沟通等概念都与英文中的“organizational communication”相通,而英文文献中“organizational communication”的中文翻译大多被译为“组织传播、组织交流”或“组织沟通”。笔者在中国知网上以“组织,并含组织沟通”为关键词搜索,得到13个结果,以“组织沟通”为关键词搜索,得到1 539个结果;笔者以“组织,并含组织交流”为关键词搜索,得到0个结果;以“组织交流”为关键词搜索,得到8个结果;笔者以“组织,并含组织传播”为关键词搜索,得到12个结果,以“组织传播”为关键词搜索,得到3 142个结果。搜索结果见表19-1、表19-2。[1]

表19-1 关键词搜索结果一

表19-2 关键词搜索结果二

在中国语境下,由于历来注重人际交往与关系的传统,以“组织沟通”为关键词的研究较多,但大多集中于组织内部上下级之间的人际沟通与传播技巧,学科分布上也比较分散。而组织传播与组织交流方面的研究既能更好地与西方相关理论对接,又涵盖了组织内部的人际传播,因此本文未采用组织沟通一词。考虑到以“组织传播”为关键词的搜索结果远远大于以“组织交流”为关键词的搜索结果,加之组织传播的概念相对组织交流来说更为宽泛,组织传播也可以囊括组织交流,因此,本文统一使用“组织传播”一词。

组织传播研究始于1940年前后,借助工业心理学、社会心理学、组织行为学、行政管理学、人类学和政治学等相关理论得以成长。20世纪60年代,国际传播学会(ICA)设置组织传播组,组织传播开始得到广泛关注,各国学者从不同角度对其进行研究,逐渐形成了功能学派和社会文化学派。[2]1962年,美国俄亥俄州立大学设立了第一个名为组织传播的主修课程。毋庸置疑的是,对组织传播研究贡献最大的是美国的众多学者。罗杰斯曾指出,20世纪70年代,美国与组织传播相关的文献已达1200种。

马克斯·韦伯(Max Weber,1947)认为,组织是一种通过规则对外来者的加入既封闭又限制的社会关系……就其秩序而言,为特定个体的行动所支配,这个特定个体的功能通常是作为领导或“头领”,有时也可以是一个管理团体。也就是说,“组织是组织成员在追逐共同的目标和从事特定的活动时,成员之间法定的相互作用方式”。[3]霍尔(Richard H. Hall)认为,组织是有相对明确的边界、规范的秩序(规则)、权威级层(等级)、传播系统及成员协调系统(程序)的集合体,这一集合体具有一定的连续性,它存在于环境之中,从事的活动往往与多个目标相关;活动对组织成员、组织本身及社会产生结果。[4]

从强调组织中信息沟通与传播的角度来讲,西蒙(Herbert A. Simon,1960)认为,组织是一个人类群体当中的信息传播与相互关系的复杂模式。它向每个成员提供其决策所需的大量信息,如决策前提、目标和态度;它还向每个成员提供一些稳定的、可以理解的预见,使他们能够料到其他成员将会做哪些事、其他人对自己的言行将会有什么反应。[5]法瑞斯(R. Farace,1977)指出,组织中的个体通过信息传播结成全通道的组织网络,而组织成员之间相互沟通、相互作用时所显示出来的组织活动特征,实际上也是组织传播的基本特征,即均衡性、强弱性、相互性、目的性和载体性。[6]卡茨和坎恩(Daniel Katz & Robert Kahn, 1978)认为,传播—信息交流及意义的传递,是社会系统及组织的基本要素。[7]组织理论学家维克(K. E. Wieck,1979)指出,组成组织的过程其实就是传播过程,组织组成之后,组织成员必须通过适当而有效的传播和信息交流来维系组织的稳定和发展,达到组织的目标。组织行为研究者巴纳德(C. I. Barnard,1993)认为,在广泛的组织理论中,传播占有一个中心位置,因为组织的结构、组织影响的广度和范围,几乎全都由传播所决定。[8]

从公共关系学的视角来看,格鲁尼格(James E. Grunig,1984, 1992)认为,公共关系是组织与其公众之间的传播管理。这一定义将公共关系和组织的传播管理置于平等位置一起考量,认为公共关系与传播管理描述的是一个组织与其内外部公众(那些影响到组织达成其目标的能力的群体)之间的总体传播行为的规划、实施和评估。因此,公共关系或传播管理也可以被称为组织传播。格鲁尼格指出,组织传播不仅仅是“关于组织内部高级管理人员、中层管理人员和其他雇员之间的沟通,”将“组织传播或公共关系界定为被组织管理的沟通,特别是沟通专家为组织开展的沟通……既可以是内部的,也可以是外部的”。[9]公共关系如何、为什么以及在何种程度上影响组织目标的达成,这些根本性的问题是卓越公共关系与传播管理的核心问题。也就是说,组织传播是疏通组织的内部沟通渠道、密切组织内外关系的重要方式。一个组织的内部沟通系统既是卓越公共关系的必要条件,也是卓越公共关系项目必要的组成部分。然而,组织很少会构建对等性的沟通系统,除非该组织也具备有机的结构和参与型的文化。陈先红(2016)指出,公共关系“传播观”视角试图回答的主要问题是“组织应该如何进行传播”,强调公共关系的“公共性”本质和“对称世界观”,她认为,公共关系传播的过程是不断从独白走向对话的沟通过程,主要以语言、叙述、符号、修辞、话题、议题话语权等作为概念系统,逐渐形成传播管理学派和语艺修辞学派。[10]

从传播学的视角来看,传播学者习惯于将组织传播分为三大类,即组织内的人际传播、组织内部门之间的传播和组织外部传播,基于此,传播学者给组织传播下的定义也有所不同并各有侧重。有的侧重于组织内的人际传播的概念,如顾孝华(2003)认为,组织传播指“组织成员交换信息的行为,其中包括两个或两个以上组织的成员交换信息的行为”,并认为“传播是贯穿于组织和管理整个过程中的一个必不可少的因素”。[11]有的侧重于组织中部门间的传播(含组织与个人、组织与次组织间的传播)的概念,如国内最早给组织传播下定义的学者潘玉鹏(1994)认为,组织传播实际上是组织内部的公共关系。[12]有的侧重于组织外部传播(组织与政府、组织与媒体、组织与客户、组织与大众以及组织与环境等)的概念,如魏永征(1997)认为,组织传播是指某个组织凭借组织和系统的力量所进行的有领导、有秩序、有目的的信息传播活动。[13]

从管理学的视角来看,学者们意识到信息传播对于组织管理及其效能的重大意义,组织传播被认为是实现组织管理的手段和方法,贯穿于组织中的一切管理活动,侧重于探究组织传播对组织效能产生的影响和作用。林瑞基(1988)指出,组织传播和公共关系都是管理科学的分支学科。在公共关系中通常把组织传播作为一种方法来研究。[14]

也有学者给出了比较综合的定义,比如罗杰斯(Everett M. Rogers,1976)认为,组织传播是发生在组织内和组织之间以及组织与环境之间的传播活动。[15]胡河宁(2006)认为,组织传播是一个组织使用其特有的组织媒体工具和传播措施的总和,其目的是形成组织氛围,凝聚组织力量,展示组织影响,促进组织内部、组织之间和组织外部的良性互动。[16]在演讲和沟通领域,对组织传播的研究更多地起源于组织心理学,通常从个体、人际间和小群体层面进行研究;而组织社会学则是从宏观、整体层面对组织传播进行研究。[17]

上述概念均不相同,研究视角各有侧重,笔者认为,随着时代的发展和学科的完善,组织传播的定义也在不断发展与变革,但大体上应该涵盖以下要素:组织作为一个系统,与社会环境之间的互动、利用新旧媒介进行的组织相关信息的内外部传播与互动、以组织为纽带建立起来的个人与个人之间的关系及其社会网络的建构与维护等。

明茨伯格(H. Mintzberg)在20世纪60年代通过对五位企业高层经理的调研后发现,五位经理在组织中扮演10种角色,而这10种角色可归为三类,即人际角色(包括头面人物、领导者和联络者)、信息传递角色(包括监控者、传播者和发言人)以及决策角色(包括创业者、混乱处理者、资源分配者和谈判者)。明茨伯格认为,管理者在担任这10种角色时都要进行广泛的信息交流活动,这些交流活动有些是正式的,有些是非正式的,有些是组织内部的,有些是组织外部的。20世纪80年代后期到90年代初期,路萨斯(F. Luthans)等人对管理者传统管理、日常交流、社交活动和人力资源管理四个方面进行调研后发现,管理者平均用于传统管理的时间是32%,用于日常交流的时间是29%,用于社交活动的时间是19%,用于人力资源管理的时间是20%。其中,成功的管理者用于社交活动的时间是48%,有效的管理者用于日常交流的时间是44%。[18]可以看出,从管理学角度来看组织中的传播行为,得出的结论是,组织中的信息交流活动,无论是日常交流还是社交活动,无论是正式的信息传播还是非正式的信息传播,都对成功和有效的组织管理起到了非常重要的推动作用。

随着传播学的兴起,组织传播越来越成为一门融合管理学、心理学、组织行为学、传播学等跨学科的科学,虽然组织传播及其作用越来越受到重视,但不同派别对于组织传播本身的认识和研究视角有所不同。

美国管理学家哈罗德·孔茨曾把现代组织管理理论的不同学派称为“管理理论的丛林”(据其1980年的论文《再论管理理论的丛林》)。他指出,组织管理理论学派有11个,主要的有6个:社会系统学派、决策理论学派、系统管理学派、经验主义学派、管理科学学派和权变理论学派。另外,还有一种与系统管理学派关系极为密切的比较管理理论学派。社会系统学派以美国的巴纳德(Chster Irving Barnard)为代表;决策理论学派(从社会系统学派中发展出来的)代表人物有美国的西蒙(H. A. Simon)等;系统管理学派的代表人物有美国的卡斯特和罗森茨韦克等;经验主义学派的代表人物有美国的德鲁克(Peter Drucker)、戴尔(E. Dale)等。美国管理科学学派的代表人物有美国的伯法(E.S. Buffa)等。但正如阮志孝(2006)指出的,无论是源于哪种学派的著作,都有一个共同的特点,即都把信息及传播问题、组织的沟通问题摆在了重要地位,并将其作为管理理论不可缺少的一部分。[19]本文中,参照国内组织传播学研究者普遍认可的划分,将组织传播研究者分为功能学派和社会文化学派两大类,其中,功能学派包括古典理论学派、人际关系学派和系统学派;社会文化学派包括解释学派和批判学派。

功能学派的学者将组织视为一部机器或一个有机体。功能学派研究组织情境的传播行为,目的是了解并操纵传播行为,以增进组织的正常功能,如提高士气和工作满意度、兑现组织的承诺、增加生产力及组织效能。功能学派大多从管理者的角度出发,试图以科学的方法来解析传播行为,使组织顺利运转,其关心的焦点是传播与组织结果之间的因果关系。社会文化学派的学者则把组织看成是社会的一个组成部分,把组织活动作为一个社会活动的组合,而这些活动是经由传播来完成的。社会文化学派认为,组织的传播活动并不仅仅是为了达成组织目标,还包括许多非目的性行为,如组织成员的闲聊、交往等,倾向于从客观立场来描述及解释组织的传播行为,其目的并不在于探寻传播与组织之间的因果关系。笔者根据黄孝俊(2001)[20]、凯瑟琳·米勒(1999)[21]和胡河宁(2010[22], 2011[23])等人的研究对西方早期组织传播理论进行了梳理(见表19-3)。

表19-3 组织传播理论主要学派观点

胡河宁(2007)指出,1940年到1970年是组织传播学的形成期。其发展脉络是,随着修辞学、言语传播的衍生,传播学作为独立学科被不断完善,为组织传播提供了理论基础。由于管理理论、管理技术和管理实践的发展,组织研究方面开始关注人和物的有意义的秩序,将传播看作组织的核心,通过象征性的表述和思考,组织传播的理论形态逐步形成。1970年之后,组织传播进入成熟创新期。从早期深受传统组织与管理学科影响,重视实证—功能主义与传播效果,发展到囊括文化—解释、批判与后现代等论点,组织传播理论发展日臻成熟。其研究范围涵盖传播理论、组织—管理理论与组织传播理论三个方向,研究的重心包括组织结构、传播的作用、交流过程中的信息与信道、组织成员的态度、关系和组织气候、交流的有效性。[24]国内外组织传播研究重点关注的主要维度主要有七个方面的内容。

信息在组织中的流通与互动是传播学者关注的重点,罗杰斯甚至认为,“没有传播就没有组织”[25]。野中郁次郎(Nonoka)曾提出组织传播的SECI知识管理模型:(1)隐性知识—隐性知识的社会化过程;(2)隐性知识—显性知识的外在化过程,又称编码化;(3)显性知识—显性知识的组合化过程;(4)显性知识—隐性知识的内在化过程。这一模型为组织提供了一个信息流通的场所—即野中郁次郎所说的“场”(Ba)。[26]卡茨和卡恩将组织内部信息流动方向分为三类:信息从下级向上级流动的上行传播、信息从上级向下级流动的下行传播和信息从一个组织结构单元到另一个组织结构单元水平流动的平行传播。[27] Mark Granovetter的研究表明,相对于组织内部成员之间的强连接,组织间的弱连接更有利于组织获取新信息、新观念。[28]朱知(2009)指出,组织传播核心的内容在于如何利用传播来产生组织动力、提高组织工作绩效并维持组织精神。由上至下的、单向的传播方式以其自身隐含的强制力维护了组织的正常运作,却忽略了组织成员对组织文化的需求和组织精神的培养。[29]20世纪后期以来,作为后工业时代的象征,信息在组织传播中所产生的巨大能量已深深地留在人们的记忆之中:信息是能够改变组织的东西;信息居于组织生命的核心地位;信息在组织中无处不在,维持并影响着组织的运行过程。因此,胡河宁认为,“所有的组织都是信息组织”,这一判断得到了研究者的一致公认。[30]

怀特(Wright,1936)发现,在产品生产过程中,单位成本随着经验的累积而下降,由此,他提出了学习效应概念,把对学习的研究拓展到了生产领域。[31]基于此发现,坎格洛斯和迪尔(Cangelosi & Dill,1965)发表了《组织学习:对一个理论的观察》一文,该文也被视为组织学习理论的开端。[32]20世纪70年代,阿吉瑞斯和舍恩(Argyris & Schon)提出了“组织学习”的概念,他们将其定义为发现错误,并通过重新建构组织的“使用理论”(人们行为背后的假设,却常常不被意识到)改正错误的过程。[33]接下来,在接受了诸如“组织学习仅仅是个体学习出色的变种”等批评后,彼德·圣吉从系统科学和一般动力学出发,提出了“学习型组织”的管理理念,并从本质、方法及措施等方面提出建议使组织学习有效地走向了实践领域。[34]

胡河宁(2010)认为,权力表现为组织传播结构之中所有人的关系特征,并以此构成了组织传播理论的重要范畴。它决定着组织中的什么人能够得到什么东西、何时得到,乃至如何得到。因此,权力资源就为组织成员提供了改善自己利益、解决组织中的问题,乃至将与他人的矛盾激化或消除矛盾的方法。然而,这种显而易见的权力现象,在实践中又会衍生出多种多样的、令人难以捉摸的权力形式。消极权力就是其中一种在各类组织中普遍存在,但又往往会被人忽视的特殊的权力现象。消极权力是一种打乱组织结构秩序、干扰组织正常关系或者阻止组织传播发生的权力。[35]

自从1982年特伦斯·迪尔和艾伦·肯尼迪的《企业文化:企业生活的礼仪和习俗》以及汤姆·彼得斯和罗伯特·沃特曼的《追求卓越:美国最成功的公司的秘诀》这两本书问世以来,“组织文化”的概念迅速得到普及和传播。[36]沙因(1985)提出了组织文化的“深层假定”概念,他认为,文化是一个特定组织在处理外部适应和内部融和问题中所学习到的、由组织自身发明和创造并且发展起来的一些基本的假定类型,这些基本假定类型能够发挥很好的作用,并被认为是有效的,由此被新的成员所接受。[37]正是因为组织文化有上述特征,所以一旦形成便根深蒂固,难以变化。强势文化(strong culture)理论几乎与组织文化理论同时产生。Deal和Kennedy(1982)指出,“强势文化几乎总是美国企业持续成功的驱动因素”。Peters和Waterman(1982, 2003)也指出,“毫无例外,企业文化的支配性和一致性是优秀企业的本质特征”。这一理论认为,强势文化有助于保持企业目标的一致性,提高员工的工作积极性,并提供必要的组织和管理机制。[38]Denison指出,适应性、投入与使命、一致性是不相容的,但同时具备这四种文化特质的组织文化才是最有效的文化。Gordon和DiTomaso的研究结果显示,不论文化的内涵如何,强势文化在短期内都与较好的绩效相关联。同时,内涵适宜的文化也会产生积极的效果。而把两者结合起来的文化则是最有效的文化。[39]Cameron和Quinn(1999)认为,每一个组织都有其主导性的文化类型,特定类型的主导文化可以使组织变得更加稳定、更具一致性,或更加灵活、更具适应性。组织文化是在不断演进的,但不同类型的组织文化演进方向是可预见的。因此,为了适应迅速变革的外部环境并推动组织内部的其他变革,组织必须进行文化变革。[40]刘善仕、彭娟、邝颂文(2010)将承诺型、控制型、合作型和市场型四种人力资源管理系统类型(Lepak & Snell,2002)与团队式、发展式、官僚式和理性式四种组织文化类型(Quinn & Rohrbaugh,1983)进行了4×4的匹配模式分析,以探讨HRMS与组织文化匹配关系对组织绩效的影响。研究发现,企业必须选择与组织文化相匹配的人力资源管理系统,才能带来组织绩效的提升。[41]因此,有利于组织发展的、与组织特点相匹配的文化才有可能增加员工对组织的认可度和归属感,才能提高组织的效率。反之,不适合组织的文化越强势、越根深蒂固,就越可能起到相反的作用。

道格拉斯·M.麦格雷戈(Douglas M. McGregor,1957)提出了著名的“X理论”和“Y理论”。麦格雷戈把泰勒的雇员观称为X理论。X理论认为,雇员们基本上都很懒惰、消极,而且都逃避改变和责任,对组织的需要漠不关心。因此,管理人员必须对指导和控制组织完全负起责任来。那些无情、自私的老板在X理论的控制下,只关心聚积财富与权力。麦格雷戈的Y理论行为观可概括为:工作中付出体力和脑力的努力,与玩耍或休息时的付出一样,是再自然不过的事;外部控制和惩罚的威胁,不是促使人们完成组织目标而努力的唯一手段,人们在完成所承诺的组织目标时,会采用自我导向和自我控制的手段;对目标的承诺,具有一种与人们的成就需要密切相关的奖励作用;在正常情况下,普通人不仅学会了接受责任,而且学会了找寻责任;多数人有使用相当高水平的想象力、灵感和创造力来解决组织的问题的潜能;在现代工业化生活条件下,普通人的聪明才智只得到了很少部分的发挥。[42]人际关系学派提出了“人是组织传播成功的关键所在”的思想。但批评家们认为,人际关系学派只关注组织传播中的人文领域,而对其他主要问题,如组织结构、工会的目标和环境的压力等缺乏重视。

概念群的概念是依照卡尔·韦克的理论建立的。该理论认为组织的形成包括三个步骤:产生、筛选、保存。韦克的这一观点被斯科特·普尔应用于组织传播研究中。普尔认为,组织中“不断由成员间的相互作用产生和再产生的集体态度”形成了组织气候。组织对于不同的群体可以有不同的气候。普尔进一步将气候视为一个有三个级别的分级体系。第一级是组织成员用来定义和描绘组织的一组基本术语,即概念群;第二级是关于组织氛围的一个基本的、高度抽象的、由组织成员共享的概念,即核心气候;第三级是组织群体将核心气候转化成影响组织某一特定部分的更为具体的术语,这样就构成了组织建构的第三个要素—特别气候。普尔认为这个分级体系的三个层次之间呈线性联系:(1)概念形成对组织事务的认识;(2)基于这种认识,形成核心气候;(3)子群体将这些一般性原则转化成特别气候,特别气候又反过来影响个人的思维、感受及行为。[43]胡河宁(2005)认为,传播作为组织的生命线,传递着组织的发展方向、期望、过程、产物和态度。通过传播,组织把自身投射到由相关群体组成的世界大舞台上,进而形成声音和形象。其中包括组织声誉、组织形象、员工传播、政府关系、媒体关系和危机处理,等等。因此,组织传播反映了组织对待传播交流的态度,或一套为员工所内化的精神习惯。其结果是建立一套能渗透到组织内部的良好传播机制,并将其体现在它与相关群体的一切传播活动之中。[44]

20世纪80年代后期,组织传播研究被引进中国大陆,1992年,组织传播被正式列入学科目录(作为传播学科的一个分支)。[45]据黄孝俊(2001)统计,1981年至1996年间,大陆有影响的新闻传播期刊刊载的组织传播领域的文章,只有潘玉鹏发表在《新闻大学》上的《建立中国特色的组织传播学》[46]一篇。笔者发现,该统计不太全面,比如1996年国内传播学者彭凤仪对于组织传播的研究就比较有影响。

彭凤仪(1996)论述了人、组织和组织传播之间的关系,并描述了组织传播具有认识环境、协调关系、劝服激励和统一行动的功能。彭凤仪将组织传播分为自上而下和自下而上的纵向传播结构、水平性和对等性的横向传播结构、纵横结合的组合式传播结构和在组织内部设立“智囊团”的“参谋”传播结构四类,并指出,与组织传播结构有密切关系的是组织传播网络。彭凤仪依据理查斯(Richards,1976)的研究绘出的组织传播网络图显示,组织成员依照传播互动情形分为“群”(三人或三人以上彼此频繁沟通的小群体)、“联”(与两个以上的群联络和交流,而本人不属于任何群)、“桥”(小群体内负责与其他群体交流的主要成员)和“独”(很少与其他成员交流的孤独者)四类,而“联”是信息传播的枢纽和轴心,在信息的流量和流向、关系的协调与控制、权利的分配与任免等方面发挥重要作用,如图19-1所示。[47]

图19-1 组织传播网络图

彭凤仪对于组织传播及其功能的强调,对于组织传播结构与网络的勾勒以及对于早期组织传播理论的梳理,虽然大多不属于原创,但为中国学者了解和进一步探究组织传播提供了理论参照。魏永征(1997)曾对组织传播和大众传播的传播本位与立场、传播对象、传播范围、受传者是否被强制接受、传播场合、传播是否单向以及传播方式等方面做了对比,如表19-4所示。[48]

表19-4 组织传播与大众传播对比

该对比在大众传播媒介与技术发展日新月异的今天来看,有些特征显然已经过时,但对于当时传播学和组织传播学都还作为引进国内不久的新兴学科来说,这种对比是有很大的价值和意义的,尤其对于组织传播在国内传播学领域的开拓和发展有举足轻重的推动作用。

虽然国内学者对组织传播理论有所探求,但数量确实有限,以至于胡河宁、叶玉枝(2004)指出,“组织传播学科在我国几近空白”。[49]根据刘立荣(2013)的统计,在1988—2004年的7年间,组织传播领域相关论文仅有20篇。[50]胡河宁(2005)也指出,我国的组织传播学科目前还处在为生存从其他领域获得养分而奋斗的酝酿发酵时期。[51]但可喜的是,自2005年开始,组织传播领域相关论文明显增多,尤其是以胡河宁为代表的国内组织传播学者开始了大量的组织传播研究,并发表了不少研究成果。

胡河宁、胡昭阳(2008)在对美国几种有影响的“传播—组织”“平衡”“学派—过程”等组织传播理论模式比较研究的基础上,提出并论证了具有本土语境特征的组织传播“结构—关系”模式。胡河宁认为,结构是深藏于组织内部各要素的组合形式,以对组织传播特征的控制暗示着组织的价值与信念;关系是渗透在组织传播复杂多样过程中的意义交流,是掌握本土组织传播多维面向的基本方式。“结构—关系”模式中的“关系”是基于中国传统文化中的核心假设提出来的。中国传统的人际关系是建立在差序格局中的人伦关系。因此,中国组织传播的对象往往是组织中的“人”而不是“组织”。由于组织中的人都是个别的、特殊的和独一无二的,组织传播就演变成了特殊人物、特殊情境和特殊处理的人际关系传播。[52]

陈力丹和陈俊妮(2009)借用心理学家厄文·贾尼斯(Irving Janis)的群体思维概念指出,在一个相对稳定、长期存在的组织内,群体压力对成员的作用往往会更大,这种压力不仅来源于多数,也来源于权威,即被关系限制。陈力丹将群体思维引入组织内传播,认为组织内的传播受群体思维和群体压力的影响。同时,陈力丹还分析了组织内发生意见冲突时的交流,认为冲突并不是坏事,关键在于如何面对冲突,因为自由的信息沟通和意见交流是组织文化孕育的土壤。[53]这是从组织内传播入手,探讨群体思维如何影响组织传播与交流,以及组织内部如何对待冲突及其作用。

李洋(2010)指出,西方学者目前对于组织传播的研究主要集中于微观层面,比如从传播、沟通的语音、词语、句子等作为出发点。超越这种基于实用性工具理性的关键在于建构新的范式,比如基于权力、关系、文化、心理、修辞等考察组织传播研究。[54]

谢清果(2011)对老子的组织传播思想进行了归纳和梳理,认为从当代自我管理、国家管理、家庭管理、企业管理等方面都可以钩沉老子的管理精华;而从宏观角度而言,老子的管理智慧对组织战略抉择、战术运用、人才选任以及管理者素质养成等具有指导意义。老子追求“正善治”的组织传播目标,并以“以正治国,以奇用兵,以无事取天下”为其基本纲领,而贯穿组织治理全过程的是组织管理者要对出现的问题及早治理,要与组织成员利益共享等“啬”的原则。[55]

刘立荣(2013)从高校开课、论文发表(含硕博论文)及教材专著的出版三方面分析了中国大陆组织传播研究的现状。研究发现,截至2013年,国内共有13所高校开设了组织传播课程,[56]其中4所高校将其设为硕士研究生课程,[57]1所高校将其设为博士研究生课程。[58]论文发表方面,属于学科建设、理论发展性的文章较少,大多都是运用组织传播理论研究解决具体问题,体现了组织传播研究的实务导向。在著作与教材方面,1990年至2003年,有3本组织传播著作出版,[59]2000年至2005年间有5本国外组织传播的著作引进国内。在2005年以前,组织传播的书籍大都是对译著的引进介绍,或在其基础上编写。2006年,体现组织传播本土特色的专著开始出现。[60]

总体来看,从2005年开始,国内组织传播研究有了突破性的发展,相关研究成果增加,并且试图挖掘中国传统文化中的组织传播理念和思想,并与西方组织传播理论展开对话,本土化研究增多,同时,开设组织传播课程的学校增多,组织传播研究本土化正在进行中。但是,国内组织传播研究的学科建设还很不完善,研究队伍也不够壮大。在学科建制方面,在越来越强调学科交叉的现代,组织传播学作为一种综合性学科,到底应该如何建制与发展,如何搭建学科班底,形成研究队伍及其梯队,组织传播研究的学理性和本土化如何提升,与国外组织传播领域的最新研究成果的对话如何进一步拓展等问题亟待解决。总之,作为一门新兴学科,组织传播研究的发展空间依然很广阔。

肯尼思·普瑞斯(Kenneth Preiss, 1991)作为最早为虚拟组织定义的学者之一,认为虚拟组织是通过共享使命、共享远景,特别是共享信息技术平台来协调活动的网络伙伴关系。[61]多对多、实时进行或错时进行的全球电子通信是一种新技术,是一种新的传播媒介,也是一种新的组织形式。

有学者试图找出网络时代组织传播的新特征,唐乐(2011)指出,在Web2.0时代全新的传播生态中,信息内容的“组织中心”立场趋于弱化,组织与外部环境(尤其是社会公众)双方的关系趋于平等、互动和对话。[62]有学者将组织传播理论引入网络游戏玩家群体的研究中,张红薇(2009)指出,组成网游家族最原始的目标是为了实现单个玩家无法达到或完成的游戏预期值。随着网络游戏的玩家队伍不断壮大,网游家族群体的发展从最初的各自为战,到三两成群,直至“家族”式的组织性游戏群体。网络游戏的玩家成为有组织的虚拟群体。[63]有学者探讨新技术的发展,尤其是物联网的发展对组织传播理论带来的促进作用,谭天、王婧(2010)分析了物联网对于组织传播研究的激活作用,并指出,新技术的发展可以使组织传播学的研究进入全新阶段,也将带来新的问题和矛盾。[64]还有学者将组织传播理论引入博客组织,探讨虚拟组织中的传播形态,周荣庭、何登健(2011)从组织内传播、组织间传播、组织外传播三个角度,以科学松鼠会、煎蛋网、蹲点网等群体博客组织为例,分析了群体博客组织的形态特征,并指出,群博网络科普组织内部成员间的传播属于互应型传播,组织内部成员间的沟通较流畅、高效。从组织间传播来看,群博网络科普组织利用互联网,与许多组织都保持着“弱连接”关系,这些组织或多或少地给他们传递了一些新信息和新观念;从组织外传播来看,群博网络科普组织的组织外传播包含两大目标:一是向公众传播科普知识,二是向公众推广自身形象。相对于传统的科普组织,群博网络科普组织借助网络,能够更好地进行科普工作,同时也能更好地传播自己的品牌。[65]李晓灵(2011)指出,网络组织(虚拟组织)借助现代通讯技术、信息存储技术、机器智能产品等现代信息路径,实现了对传统实体组织在边界、时间及空间等方面限制的突破,并通过各成员核心能力和资源的互补性、组织边界的模糊性、组织结构的扁平化以及组织构成的动态化等特点,来实现资源的优化配置,最终强化组织的竞争力和生命力。[66]杨元龙(2014)认为,虽然互联网组织有去中心化特征,但互联网组织依然存在隐含层次,与传统组织相比,互联网组织层次不是由行政命令结构设置造成,而是更多地由组织活动分工造成的隐含层次,在此前提下,杨元龙将互联网自组织的演化分为自创生、自扩张、自维持和自退化四种状态。通过引入组织传播的层次结构分析,杨元龙指出互联网自组织结构层次的变化导致上行传播、下行传播和平行传播产生变化。即在自创生阶段,组织层次发生变化,组织传播以平行传播为主;在自扩张阶段,组织结构不发生变化,组织传播以上行传播和下行传播为主,对外传播频率高;在自维持阶段,组织结构不发生变化,组织内外传播趋于稳定;在自退化阶段,组织结构发生变化,组织内外传播活跃度均降低。同时,杨元龙提出互联网自组织可以使用社交工具加强交流,利用网络吸收新成员,线上与线下活动相结合,灵活使用协同工具等组织传播策略。[67]

新媒介对组织传播造成的影响的研究成果则大都交织于两种视角,一种主要围绕新媒介技术的发展为组织传播带来的便利(Patricia Hayes Andrews & Richard T. Herschel, 1995[68];Christopher B. Sullivan, 1995[69]),另一种则是主要探讨新媒介对组织传播带来的负面影响(Joanne Yates & Wanda J. Orlikowski, 1992[70])。网络技术与新的移动终端技术的发展为组织传播带来了巨大的影响,组织传播中的时空观不再是传统意义上的时空观,工作时间与工作地点理念与实践都发生了巨大的变化。同时,随时随地互联互通打破了组织内部与组织外部的界限,很难界定一个员工在工作时间或非工作时间发一条微信朋友圈信息(无论是关于工作单位活动信息还是个人信息),得到同事(包括上下级和同级)、朋友(包括亲密与非亲密)、同学(包括熟络与不熟络)等各类朋友圈个人的点赞或评论甚至转发,到底属于组织内传播还是组织外传播,传统观念中的组织内传播与组织外传播需要重新被界定与认识。

总体来说,组织传播是多学科、多视角以及跨文化融合的一个研究领域,而新媒介、新技术的发展将更加开拓组织传播研究的思路,实体组织对于新媒体技术的运用已经不足为奇,但基于网络虚拟组织及其传播的研究还有待进一步拓展。将来,随着物联网、人工智能和移动终端等技术的升级和发展,组织与组织形态、组织文化和组织传播都将产生极大的变化,传播理论方面的探索也将迎来新的机遇与挑战。

(雷霞,中国社会科学院新闻与传播研究所副研究员)

[1] 笔者搜索中国知网日期为2015年12月3日。

[2] 黄孝俊.组织传播的研究模式及思考[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2001(9).

[3] 胡河宁.组织传播[M].北京:科学出版社,2006:3-5.

[4] 胡河宁.组织传播[M].北京:科学出版社,2006:3-5.

[5] 胡河宁.组织传播[M].北京:科学出版社,2006:3-5.

[6] 彭凤仪.论组织与组织传播[J].杭州大学学报,1996(9).

[7] 林瑞基.组织传播及其效果[J].深圳大学学报(人文社会科学版), 1988.

[8] 彭凤仪.论组织与组织传播[J].杭州大学学报,1996(9).

[9] 詹姆斯·格鲁尼格等.卓越公共关系与传播管理[J].卫五名,等译.北京:北京大学出版社,2008: 4-5,1-2,21,407-437.

[10] 陈先红.公共关系学的想象:视域、理论与方法[J].现代传播,2016(5).

[11] 顾孝华.论组织传播的意义[J].上海大学学报(社会科学版), 2003(3).

[12] 潘玉鹏.建立中国特色的组织传播学[J].新闻大学,1994(2).(https://www.xing528.com)

[13] 魏永征.关于组织传播[J].新闻大学,1997.

[14] 林瑞基.组织传播及其效果[J].深圳大学学报(人文社会科学版),1988.

[15] ROGERS E M, ROGERS R A. Communication in organizations[M]. New York: Free Press, 1976.

[16] 胡河宁.组织传播[M].北京:科学出版社,2006:32.

[17] 格鲁尼格,等.卓越公共关系与传播管理[M].卫五名,等译.北京:北京大学出版社,2008:429.

[18] 顾孝华.论组织传播的意义[J].上海大学学报(社会科学版),2003(3).

[19] 阮志孝.现代管理学派的企业传播观念[J].成都大学学报(社科版),2006(5).

[20] 黄孝俊.组织传播的研究模式及思考[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2001(9).

[21] 米勒.组织传播[M].袁军,石丹,周积华,等译.2版.北京:华夏出版社,2000.

[22] 胡河宁.组织传播早期研究中的人际关系学派[J].今传媒,2010(12).

[23] 胡河宁.组织传播早期研究中的批判学派[J].今传媒,2011(2).

[24] 胡河宁.组织传播研究的学术路径[J].学术研究,2007(1).

[25] 林瑞基.组织传播及其效果[J].深圳大学学报(人文社会科学版),1988.

[26] 周荣庭,何登健.基于群体博客科普的组织传播研究[J].今传媒,2011(9).

[27] 杨元龙.互联网自组织的组织结构及其传播演化过程研究[D].合肥:中国科学技术大学,2014.

[28] 田慧敏,李南,邓丹.弱连接在促进隐藏隐性知识转移中的作用[J].科技进步与对策,2005(6).

[29] 朱知.组织传播活动中的仪式[J].华中师范大学研究生学报,2009(3).

[30] 胡河宁.组织传播中信息与决策问题的讨论[J].今传媒,2010(7).

[31] 郭小兵,王勇,许庆瑞.组织学习理论:喧嚣中蠕行[J].研究与发展管理,2003(4).

[32] 冯建民.现代企业组织学习理论研究述评[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2001(2).

[33] 陆吕勤,方俐洛,凌文轻.“组织学习”研究的历史、现状与进展[J].中国软科学,2001(12).

[34] 秦发盈.国外组织学习理论综述与本土应答[J].继续教育研究,2004(4).

[35] 胡河宁.组织传播中的消极权力及其表现形式[J].今传媒,2010(10).

[36] 他们把文化看作组织所拥有的一个“事物”,认为企业的成功与否应该通过其组织文化来判断。

[37] SCHEIN E H. Organizational culture and leadership[M]. San Francisco: Jossey-Bass Pub., 1985.

[38] 李海,张德.组织文化与组织有效性研究综述[J].外国经济与管理,2005(3).

[39] 李海,张德.组织文化与组织有效性研究综述[J].外国经济与管理,2005(3).

[40] 李海,张德.组织文化与组织有效性研究综述[J].外国经济与管理,2005(3).

[41] 刘善仕,彭娟,邝颂文.人力资源管理系统、组织文化与组织绩效的关系研究[J].管理学报,2010(9).

[42] 胡河宁.组织传播中信息与决策问题的讨论[J].今传媒,2010(7).

[43] 约翰逊.传播理论[J].陈德民,叶晓辉,译.北京:中国社会科学出版社,1999:560-564.

[44] 胡河宁.组织意象图式中的组织传播隐喻[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2005(11).

[45] 国家技术监督局.学科分类与代码(GB/T13745-92),1992-11-1.

[46] 黄孝俊.组织传播的研究模式及思考[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2001(9).

[47] 彭凤仪.论组织与组织传播[J].杭州大学学报,1996(9).

[48] 魏永征.关于组织传播[J].新闻大学,1997.

[49] 胡河宁,叶玉枝.组织传播学的界定及其意义[J].中国人民大学学报,2004(6).

[50] 刘立荣.我国大陆组织传播研究现状调查[J].新闻世界,2013(9).

[51] 胡河宁.组织意象图式中的组织传播隐喻[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2005(11).

[52] 胡河宁,胡昭阳.组织传播的几种理论模式及其讨论[J].中国人民大学学报,2008(2).

[53] 陈力丹,陈俊妮.论组织内传播[J].新闻与传播评论,2009(3).

[54] 李洋.组织传播:研究进路、“范式”建构及其未来[J].云南行政学院学报,2010(5).

[55] 谢清果.老子的组织传播思想纲领初探[J].今传媒,2011(3).

[56] 13所大学包括:中国科技大学、厦门大学、复旦大学、华中科技大学、武汉大学、西北大学、华东师范大学、华南师范大学、浙江大学、南京大学、天津外国语大学、中山大学、天津师范大学津沽学院。

[57] 4所大学包括:中国科技大学、复旦大学、华中科技大学、西北大学。

[58] 1所大学是:武汉大学。

[59] 林瑞基《组织传播学》,1990年;教军章、刘双《组织传播:洞析管理的全新视野》,2000年;张国才《组织传播理论与实务》,2003年。

[60] 胡河宁《组织沟通》《组织传播》,2006年;顾孝华《组织传播论》,2007年;胡河宁《组织传播学—结构与关系的象征性互动》,2010年;谢清果、郭汉文《和老子学管理:老子的组织传播智慧》,2011年;李卫东《组织传播行为》,2012年。

[61] 王磊,常松.虚拟组织传播对传统组织传播的创新研究—基于阿里巴巴组织传播文化的考察[J].今传媒,2011(12).

[62] 唐乐.从“传者—受者”到“对话者”— Web2.0时代组织外部传播的传受关系分析[J].新闻大学,2011(2).

[63] 张红薇.网游家族中的组织传播[J].中国商界,2009(4).

[64] 谭天,王婧.物联网作用下的组织传播[J].数字未来与媒介社会,2010(2).

[65] 周荣庭,何登健.基于群体博客科普的组织传播研究[J].今传媒,2011(9).

[66] 李晓灵.网络虚拟组织传播机制及其运行—以搜狐网为例[J].今传媒,2011(7).

[67] 杨元龙.互联网自组织的组织结构及其传播演化过程研究[D].合肥:中国科学技术大学,2014.

[68] ANDREWS P H, HERSCHEL R T. Organizational communication: empowerment in a technological society[M]. London: Pearson, 1995.

[69] SULLIVAN C B. Preferences for electronic mail in organizationa communication Task[J]. The journal of business communication, 1995.

[70] YATES J, ORLIKOWSKI W J. Genres of organizational communication: a structurational approach to studying communication and media[J].The academy of management review, 1992.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。