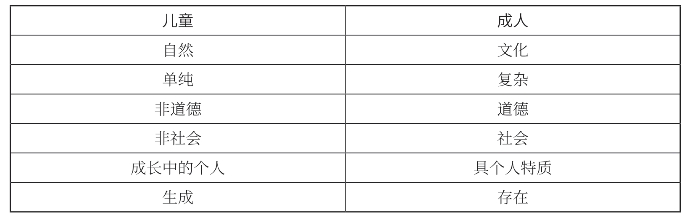

本书第三章讨论了20世纪以来社会学和心理学所统合的现代性儿童观念,即儿童是生理上不成熟的,童年是普遍而自然的现象。20世纪有关儿童的研究、社会政策、福利制度包括少年司法,都建立在此种生物主义的儿童和童年模式基础上。社会学和心理学的童年观在理论和方法上彼此相异,但看待童年本质的原则却是一致的,即所谓“支配框架”的研究范式,英国学者艾伦·普劳特(Alan Prout)和艾莉森·詹姆斯(Allison James)将这种支配模式归纳为如表5—1中所列的几个特点:[1]

表5—1 支配框架

第一,童年与成人的二元论。以自然和文化的二分为例,儿童常被视为自然的,成人则靠近理性。这种二分对立一直是20世纪社会科学家所沿用的预设。自然意味着原始和未驯化的本性,在这种假设下,儿童应该被加以驯化,最好能在家庭及教室里逐步接受教育。家庭和学校是规训的机构,儿童接受规训才能具有文化教养,接近理性。以单纯和复杂的二分为例,体现出了一种阶层性,即成人的心理较为优越和完整,行为和心性发展较为成熟。儿童则是单纯和幼稚,发展心理学常用的实验室儿童研究就有这种倾向,它反映了一种预设,即儿童比起成人是一个不复杂的有机体,容易为“外在”的环境因素所控制。因此,后续的社会历程被认为是限制儿童的非理性,引导他们走向文明的成年。儿童如果要长大成人,必须受到严密的控制。

第二,儿童缺乏本体性。支配框架的第二个特征是儿童缺乏本体性,讲求儿童真正的概念是面向未来的生成而非本体性。儿童是未完成的生成体,成人则是完全建构的社会存在和自主的个人。儿童之所以缺乏本体地位,在于社会学家以成人自居来对待他们,社会化的未来导向关注的是儿童在将来如何茁壮成长为成人,以便适应社会,儿童的现状则被模糊。在儿童与成人的相互对照下,成人是儿童的标准模式,童年期是其必经的历程。儿童必须经过一系列过程才能达到完备状态。儿童因此成为转化的客体,被安排在结构化的途径里,没有建立属于自己的本体论。

第三,个体化的儿童。儿童的发展历程和社会化反映出西方理性的、个人主义的理念。“儿童是整个富裕西方背景下的产物,他们以相当安逸的方式经过各个发展阶段,成为一个理性的、自由思考的个体。”[2]支配框架将儿童看成是朴素的抽象实体,从个别儿童的内在心理历程,或环境对个别儿童的影响来讨论成长问题。它强调的是个别儿童,而非集体儿童。儿童被抽象化为个别的方案,进一步强化了儿童不属于社会的观念。儿童被视为是未完成的方案,必须不断予以社会化,才能成为完备的社会成员。(https://www.xing528.com)

第四,国家的儿童。国家角色成长中的儿童与国家的联系越来越密切。现代性的重要特征之一是追求物理和社会环境的理性控制,这种控制渗透到以往属于私人范畴的家庭里,使儿童和母亲都广受健康、教育和社会科技的影响。父母的照料责任纳入法律体系和控制体系之中,意味着国家肩负的未成年人和成年人之间桥梁的角色日益重要。“现代主义的儿童建构是一种目的明确的方案,主要是成人借以投资于未来。控制是前导性的,而不是回馈性的:成人根据他们未来的方式小心翼翼地规约儿童。”[3]

对于支配整个20世纪社会学和心理学的儿童理论,新兴童年研究对其支配框架给予深度的反思:[4]

第一,生物学的偏见。发展心理学和儿童社会学都以生物学为中心,前者认为儿童生活的安排是以年龄为主的发展阶段来决定,后者从儿童的外在制约角度来探究社会的影响。但童年的新思维挑战了这种完全将儿童置入社会世界里的生物学观点。尽管儿童与成人之间存在生物学差异,但生物学的不成熟与童年是一种社会和文化现象之间并没有必然的关系。

第二,泛决定论的儿童。就发展论来说,生物学是决定因素,它是一个合法性独立变项,儿童的成长全然以生物性年龄来谈论,他们的成熟完全是从生物性生命阶段来理解。社会化理论坚持外在制约,儿童是社会化历程的被动接受者,是一种暂时性存在,如果要长大成人,必然受到严密的管控。

第三,文化的偏见。社会科学用以研究儿童和童年的概念工具具有文化特殊性。“科学的”趋向将童年通则化为一个普遍且自然的形式,通常意味着西方的童年思考模式也假定通行于非西方文化。这种文化偏见反映了西方福利社会的利益和结构,以及这些社会里更富裕阶层的利益。西方科学原则形成一种文化帝国主义的基础,让西方价值支配全球。

第四,现实性的匮乏。由于儿童本体性的缺乏,影响儿童的问题都是投射于未来,儿童作为一个待转化的客体或方案,总为“你会长大”的话语所压抑。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。