明清时期,长江口地区的环境经历了沧海桑田般的变化。由此不得不引出的另一个话题,长江和大海究竟在哪里分界,即哪里是江海之交?长江东流过江阴后,江口大开,水面浩瀚,潮流往返,江海连为一体,确实难以分辨。但古人对此问题并非毫无认识,透过对历史的考察我们可以对江海之交的位置有大致的判定,通常是以山矶或河口为标志。长江河口在江阴以下,两岸几乎无山,因此主要是以河口为界。同时,江海之交的位置在不断向东南方向转移,之所以发生这样的位移,是因为前述长江口地区的环境变化,其中最主要的影响因素是沙洲的并岸。近1000年以来,长江河口出现6次重要的沙岛并岸:7世纪东布洲并岸,8世纪瓜洲并岸,16世纪马驮沙并岸,18世纪海门诸沙并岸,19世纪末至20世纪初启东诸沙并岸,20世纪20年代常阴沙并岸。在这6次沙洲并岸中,只有常阴沙因人为因素堵塞夹江而并入南岸外,其他五次都是由于自然演变而并入北岸的。[49]

历史上长江河口宽度非常大,1世纪时南北两嘴间宽达180千米,镇江—扬州间的江面在唐以前也在20千米左右。因此,确切的交界处难以确定,历史上大多数是以比较明显的山峰,或是河口作为分界的。唐代以前,长江中的松廖山被称作海门山,这一带的江面被称为海门,即长江入海口,并且有着著名的广陵曲江潮景。[50]唐诗中多见“海门”的诗话,如“贾岛云:云断海门阔,潮分京口斜。刘长卿诗:气混京口云,潮吞海门石。李嘉祐诗:北固潮声满,南徐草色闲。其他不能悉记,水势与钱塘略同……李德裕在润州有诗亦曰:地接三茅岭,川迎伍子胥。然此江之潮,惟暗长耳,非若钱塘涛头,卒然暴至也”[51]。而广陵潮存在于公元前2世纪到公元8世纪,8世纪中期以后涌潮消失,其原因正在于瓜洲的并岸与江口的外延。[52]在此之前,由于江口宽阔,河口区的增水波一直可以传播到南京附近,史载晋穆帝永和七年,“七月甲辰夜,涛水入石头,死者数百人”[53]。之后增水屡有发生。据陈吉余等统计,在瓜洲并岸以前,镇扬河段江面宽阔,六朝时期(3—6世纪),对南京河段增水的历史事件就有14次之多,这也是世界上的增水现象的最早记录。延至宋代,京口一带的江面明显束狭,《太平寰宇记》载:“大江南对丹徒之京口,旧阔四十里,谓之京江,今阔十八里。”之后,这里的江面仍在不断缩窄,至清代,“瓜洲渡至京口不过七八里,渡口与江心金山寺相对”[54]。与之相应,江面宽度变化在人类活动上也有所反映,唐朝以前长江下游过江,多在安徽的采石矶。南宋陆游曾云:“古来江南有事,从采石渡者十之九,从京口渡者十之一,盖以江面狭于瓜洲也。”[55]

唐朝以后,由于镇江—扬州段的江面束狭,时人多移至扬州过江。[56]清代顾祖禹也曾有过总结论述:

昔人谓采石渡江,江面比瓜洲为狭,故由采石济者常居十之七。夫自唐以来,沙洲日积,江面南北相距仅七八里。唐初江面阔四十里,其后沙壅为瓜洲。开元中,江面阔二十五里。宋时洲渚益广,绍兴中,江面犹阔十八里。明嘉靖以来,江面仅阔七八里,又有谈家洲横列其中,南北渡口晴明时一苇可杭也。故昔日之采石比京口为重,而今日之京口比采石为切,消息之理也。[57]

这在地名上亦有所反映,镇江在唐代被命名为镇海军,至宋初改称镇江军,政和三年(1113)升为镇江府,从镇海到镇江名称之改,虽以政治原因为主,但也反映了人们对江海形势变化的认识。[58]

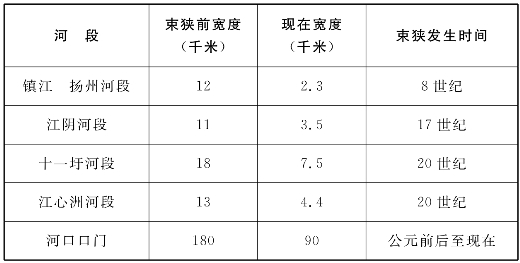

表5-1 长江河口段江岸束狭情况

资料来源:陈吉余等《两千年来长江河口发育的模式》,载《海洋学报》1979年第1期。

随着瓜洲的并岸,江岸显著束狭,长江南京河段从潮流段转化为河流段,由潮汐影响引发的增水波难以再影响到南京河段了,相应地,江海之交的位置也随之下移到了江阴。宋代的范仲淹指出苏州地处江海之冲,但宋代苏州辖境很大,具体分界在哪里范仲淹并未明确说明。稍后的赵霖在治理太湖水利时说:“今濒海之田,惧咸潮之害,皆作堰坝以隔海潮。里水不得流外,沙日以积,此昆山诸浦堙塞之由也。冈身之民,每阙雨,则恐里水之减,不给灌溉。悉为堰坝,以止流水。临江之民,每遇潮至,则于浦身开凿小沟以供己用,亦为堰断以留余潮,此常熟诸浦堙塞之由也。”之后又说,“昆山诸浦,通彻东海,沙浓而潮咸,当先置闸而后开浦”[59]。显然,他从水流的咸淡性质出发,认为江海之交就在常熟、昆山之间,昆山濒海,常熟临江,但还是比较模糊。之后南宋的叶适则直言在江阴蔡泾,“江阴军蔡泾者,江海之交也”[60]。同时代的《澉水志》则认为在江阴许浦,“海在镇东五里,东达泉、潮,西通交、广,南对会稽,北接江阴许浦,中有苏州洋”[61]。元末明初的贝琼亦认为在江阴附近,“大江自岷导之,东流万里,至江阴达于海”[62]。随着明末马驮沙(今靖江)的并岸,江阴段河槽束狭,江海之交继续向东南方向转移。(https://www.xing528.com)

明嘉靖年间,太仓人张寅作《海潮论》云:“其(海潮)入诸港,南则刘家港入,径昆山,达信义界。北则七丫港入,径任阳西之石牌湾,湖(潮)水逆流过斜堰,入巴城。此潮汐之大者也。其分注各河,亦二港之水为多。”[63]显然,这一位置已经移到了刘家港和七鸦港之间。万历年间,常熟知县耿橘在其所著《常熟县水利全书》中说:“本县地势,东北滨海,正北、西北滨江。白茆潮极盛者,达于小东门,此海水也。白茆以南,若铛脚港、陆和港、黄浜、湖槽、石撞浜,皆为海水。自白茆抵江阴县,金泾、高浦、唐浦、四马泾、吴六泾、东瓦浦、西瓦浦、浒浦、千步泾、中沙泾、海洋塘、野儿漕、耿泾、崔浦、芦浦、福山港、万家港、西洋港、陈浦、钱巷港、奚浦、三丈浦、黄泗浦、新庄港、乌沙港、界泾等港口数十处,皆江水也。”[64]稍后,张国维的《吴中水利全书》中,将江南地区的港浦分为沿海纳潮泄水港浦和沿江纳潮泄水港浦,其中,在白茆港口明确标注“此处江海交会之所”[65]。显然,时人心目中的江海之交大致在七鸦港至刘家港之间,而白茆河口正在其附近。

图1 江海交会白茆图

相沿至清代,这一位置变化不大,《江苏全省舆图》中在几个县的说明中都对此予以界定,“海门县”条下载:“治南正对白茆口,为江海分潮处,向西则大江口。”“昭文县”条下载:“大江自常熟县界流入,东行越许浦、白茆,又东至太仓州界折南,乃为大洋,此尚是入海之江尾。”“镇洋县”条下载:“海在城东四十五里,自州界起少南杨林口,迤东南至刘河口,下入宝山县界。”清末朱正元的《江苏沿海图说》则将这一位置定在了刘河口,在其下标注:“以下(河口)系长江,有白茆口、浒浦、福山、通州、江阴、靖江、圌山、镇江、十二圩、金陵。”江海之交的位置仍然在白茆—刘河口一带。

以上所说的江海之交,是时人对水流方向进行观察后得出的结论。由于当时并没有统一明确的划分标准,因此,还有许多其他的说法,如光绪《常昭合志稿》云:“自徐六泾以东,江门愈多,与海交会,波澜浩瀚,不见崖岸,自昔遂以海称之,实则水色黄浊,距海口犹远。惟江船之自淮扬来者与夫江鱼之市,则多在鹿苑、福山;海舶之自登莱来者与夫海鲜之市,则多集白茆、许浦,帆樯林立,各依其族,此则俨如以江海为分界矣。”[66]显然,这里是将白茆、许浦一带作为航运与渔业的集散中心,而称之为江海分界。在近代上海开埠之后,由于商业与航运活动的集中,吴淞口取而代之成为标志性的界限。

此外,时人对这一地区的水的化学性质也有所认识。在宋代,时人已经认识到“昆山诸浦,通彻东海,沙浓而潮咸”,但还比较模糊,到明清时期,这一认识逐渐清晰起来。将从太仓直隶州到南汇沿江各县各地方志的记载加以对比,可以发现,在江海之交线外还有一条咸淡分界线。

清代嘉庆《直隶太仓州志》论述道:“太仓濒海立治,海水咸卤,属内之水不异江湖,灌溉宜禾。西承具区、阳澄、巴城诸湖,与吴淞、黄浦分流入海,北接大江,南州半壁之水,洄沿洑激荡涤于数百里之内,故其水虽近海而实清味淡,可灌田。崇明孤悬海中,环城皆江湖清水,诸沙之在南者,北受长江,西受震泽,至永宁诸沙而北,始有咸潮。”[67]万历《嘉定县志》(时宝山未分)“海在县东四十五里,北自黄姚港,南抵上海界,环县境凡八十余里。海水咸卤而此地不异江湖,颇有灌溉之利。盖南则黄浦、吴淞江,北则刘家河,又北则大江注焉,半天下之水皆洄沿洑激涤荡于数百里之内,故与南北独异耳”[68]。分县后的《宝山县志》描述这里的大海:“(海)北自刘家河,历大川沙、顾泾、练祁诸口,南至杨家嘴,自杨家嘴对江起,南至黄家湾,接川沙界,环境八十余里。其水为众流所归,北则长江东注,漩洑于海洋数百里间。又崇沙外障,俗名海呷,势距咸潮嘘吸,潮汐属江湖之水,故其味独淡,可资灌溉。”[69]但是,这一地区的水质已经明显受到海洋咸水的影响,尤其在长江径流的枯水季节,民国《宝山县续志》就记载道:“(长江)浩荡东趋,若莫可遏止,时而击沙返奔,或横截海潮,则辄回漩于海岸之外。故濒海居民资以汲引灌溉者,皆江水,非海水也。若江流稍弱,海潮灌入,谓之咸潮,居民必相戒勿汲,良以海水味咸,含有盐质,殊不适于日用。”[70]显然,长江口内虽有潮流,但不过是以海潮顶托而回溯的江水为主,仍然是可以使用的淡水,而非真正的海洋咸水。

真正的咸淡交界线,学界一般认为是在铜沙一线。四面环水的崇明岛,当地方志记载:“崇明四围皆海,有内洋、外洋之别。内洋以外洋为东,外洋以内洋为西。……先纪铜沙以立内外之准,而内洋之界讫可辨。铜沙在崇明县治东约二百里,沙南北袤百余里,东西广三之一,江水至此而弱,咸潮势强。自此而西为内洋,其东为外洋。……其中洋面则视南岸海口所属之县与崇划分中流为界。……盖内洋为江流入海之道,崇明虽居海中,实则环邑而流者,西受长江之水,南受震泽之水,皆淡,故可立城郭、种稻麦。至铜沙,则皆咸潮矣。”对于崇明东南方向的水面,则直称为咸水洋,“咸水洋在县东南,卤水至咸,舟人夜以篙激之,沸若星火”[71]。崇明当地著名的景观之一就是“水格分涛”:“崇地淡水西至,咸水东来,中分水格。淡水色白,咸水色黑。每潮转涛分,声若雷霆,两水如相斗。”[72]光绪《松江府续志》记载:“铜沙在崇明东南,洋自铜沙以外为外洋咸水,自铜沙以内为内洋淡水。”[73]光绪《川沙厅志》的卷首,特意画出一幅铜沙附近的地图,清晰地标明了这里是内洋淡水和外洋咸水的分界线。与之相比,咸淡水交界的位置在显著下移。显然,这也是与长江口地区海陆形势的变化紧密相关的。

河口地区陆地淡水和海洋咸水两类生态系统之间的交替区,其生态系统具有过渡性,素来被认为是复杂生态地区,长江口正属此类地区。通过以上的考察,可以明显地发现,在明清时期,长江口地区的江海之变甚为剧烈。这些变化不但影响了当地敏感生物的分布,也深深地影响了当地的生产、生活,乃至人们的地理认识,江海之交的位移正反映了这一变化。古人所观察到的江海之交,虽然没有统一的标准,但也是有一定的轨迹可寻的:伴随着长江河口的变化,江海之交的位置在不断地向东南推移。而这一变化,与前述蟹类种群的南迁、盐业生产的兴衰,是沿着同一轨迹进行的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。