江南感潮地区的土壤,在长期的历史过程中受到潮汐的影响,其中既有咸潮对地表和地下水盐度的影响,也包括浑潮带来的泥沙淤淀,这些情况都影响到了土壤结构及其肥力状况;这些变化又是影响该地区农业生产的重要因素,在一定程度上是导致江南东部地区种植结构从稻向棉转变的重要原因。

江南平原主要是由长江泥沙堆积形成,由于地势总体低平,所以微地貌对土壤类型的影响很大。在滨海地区,涨潮时盐分会随潮流进入地下水和土壤中;冬、春径流枯水时,海潮势盛,矿化度增高。在干旱时,底层盐类易沿毛细管上升至地表,聚成白色盐霜,腐蚀农作物根部。如果沿海农田遭受高潮海水漫淹,则三年内难长寸草,十年不种庄稼,损害极大。[154]受此影响,滨海地区海塘以外的地区,多分布有盐渍土、海涂沙泥土等,依影响程度,土壤质地由沿海滩涂往内地依次为重盐土、中盐土、轻盐土和脱盐土。在今上海市境内,盐土主要分布在钦公塘以东的川沙、南汇、奉贤沿海地带与崇明岛的东、北两侧,共有盐土面积约60万亩。[155]

在海塘以西,以地势较高的冈身为界,土壤方面也存在明显的差别,冈身以东的土壤成分以受江海泥沙堆积为主,组成的物质颗粒较粗。而冈身以西则以河流、湖泊沉积作用为主,土质粘性大。“(冈身)盖由积沙或浚河,即聚土而阜,土人名焉。故横沥则壤坚而黄,滨海则壤润而黑。”[156]民国时期的调查显示,“(太仓)沿海多为砂土外,余均为灰褐色之砂质粘壤。表土极浅,心土性质全与表土同”[157]。自海塘至冈身,大致分布着沙泥、黄泥土、夹沙泥、沟干泥等土种。其土壤母质属于江河冲积物,多见于通潮河流沿岸,分布面积较广,占到了上海市耕地面积的近80%。经长期耕作,其土层基本脱盐,愈近江海成土年代愈新,沙性愈重,质地愈轻。这些土壤的分布地区比较高爽,耕层疏松,通透性好,不同程度地有漏水漏肥现象。土壤结构渐自江(海)边向内侧呈沙—沙壤—壤粘质的规律变化。[158]冈身以西是地势低洼淀泖低地区,排水不良,因长期积水和地下水位高,形成青紫泥,其成土母质以湖相沉积物为多,土壤呈青灰或黑灰色,有些土层下部还有泥炭层,特点是土质比较粘重,土性坚实,保水性好,有机质含量高但难分解。

江南地区最主要的粮食作物是水稻,最适宜种植水稻的土壤是水稻土。在水稻土中,铁、锰等元素经过还原淋溶和氧化沉淀作用形成氧化还原层,是水稻土结构中最重要的特征。氧化还原层在江南地区的水稻土中,主要是通过长期不断的灌水和排水以及深耕熟化实现的。频繁的农田灌溉,会加深土壤物质的淋溶和营养元素的迁移。圩田区施用泥肥,田面不断地增高,水稻土的性质会越来越明显。但不同地区耕作土壤的形成,与微地形、母质和耕作水平等差异的影响密切相关。太湖地区共有水稻土约2824.4万亩,其中漏水水稻土面积约660.6万亩,占23.3%,主要分布在沿江冲积平原上。[159]这些土壤主要由海积物与江河冲积物发育而成,其土壤颗粒疏松,保水保肥能力差,故水稻土发育较弱。

在这种土壤背景下,各个地区的农作物分布及种植结构也有所不同。沿海地区长期潮汐往来,其土壤多为“海中盐水浸伤之地”,导致土壤、水分中含盐量很高,严重影响农作物的生长,“沿海稻苗穗不盈一二寸,收不过二三斗”。[160]这种环境背景甚至对当地农作物的品质都产生了影响,金山县张堰镇位于杭州湾北岸,所产谷稻之属中,“出镇北者米粒大而松,出镇南者米粒坚而重;以北受潮水性淡,南逼海气水带咸故也”[161]。嘉定地区所产的赤稻,“粒小而锐,海乡多植之”[162]。地处江流之中的崇明县,“西乡受江水土淡,宜种质粘者曰糯稻……不粘者曰籼稻”[163]。它们都显示了这种差异的影响。

受咸水影响的土壤只有经过长期的淡水洗盐和土壤改良,才可能成为良田。长江口南岸南汇县的滨海滩地,“其围垦蓄淡以届成熟之期,必迟至二十年以外”[164]。崇明岛的东部常受咸潮危害,只有“西乡受江水,土淡宜种(稻)”。当然,潮汐性状不同,从沿海到内地的土壤状况也存在着差异,民国《宝山县续志》对当地的土壤差异有极为精彩的描述:

吾邑之东半境大都为砂质土(俗称潮沙地),质松而便于翻耕,空气与水分之通泄亦易,惟肥料之吸收及其保固之能力甚微,故施肥宜少量而多次。植物宜棉、豆、杂粮。成熟时期,每较他土为早。盖因养分之消耗速也。西半境大都为黏质土(即埴土,俗称够干地),植物宜禾黍蔬果瓜等类,成熟时期较沙质壤土为迟,故下种稍早。间有黏质过多之埴土,土性紧密,凝集力甚强,耕锄之劳力倍多,柔根植物均不易生长(乡民以植物不易生长者称为盐哮地,其实砂质、黏过于偏甚者,生产力均低弱),实等于斥卤之地也。更有石灰土者,(俗称小粉地)中含风化之蛤壳甚多,故质硗而色白,植物不易生长,性质与殖土相反而生产力尤为薄弱。此种地亩邑境中不恒见,或谓欲改良吾邑土质,宜于冬令深耕,砂土过多者剂以黏土、腐植土,黏土、腐植土过多者剂以砂土、石灰土,调剂得中,加以培壅,即成沃壤。[165]

冈身以西,浑潮的泥沙也是影响土壤性状的重要因素。这里受海洋咸水影响较小,其土壤母质主要是江海冲积物,保水保肥性不佳,虽然可以种植水稻,但由于土质疏松,灌溉不利,故而很难形成水稻土,因此水稻在品种上和其他地区有所差异,“松江七邑奉(贤)、上(海)、南(汇)三处尚有三四分稻田,皆种早稻,其种曰穿珠、曰瓜熟、曰早荔枝红,不过七月望后即可登场”,原因在于,“稻性喜暖。而三邑田高土厚,冬无积水,太阳之气晒入土中,一经冬雪,土尤松美,故可早种地,既蕴蓄暖气,遂易长发,故收成亦早也,若他邑则不能”[166]。从大的地域范围来看,这种差异亦广泛存在,并主要呈现出东西差异。明代何良俊描述明嘉靖时松江东西乡的差异时说:

盖各处之田虽有肥瘠不同,然未有如松江之高下悬绝者。夫东西两乡,不但土有肥瘠。西乡田低水平易于车戽,夫妻二人可种二十五亩,稍勤者可至三十亩。且土肥获多,每亩收三石者不论,只说收二石五斗,每岁可得米七八十石矣。故取租有一石六七斗者。东乡田高岸陡,车皆直竖,无异于汲水,稍不到,苗尽槁死,每遇旱岁,车声彻夜不休。夫妻二人极力耕种,止可五亩。若年岁丰熟,每亩收一石五斗。故取租多者八斗,少者只黄豆四五斗耳。农夫终岁勤动,还租之后,不够二三月饭米。即望来岁麦熟,以为种田资本。至夏中只吃麄麦粥,日夜车水,足底皆穿,其与西乡吃鱼干白米饭种田者,天渊不同矣。[167]

清人王有光则以更为诙谐谚语“松江清水粪胜如上海铁搭坌”来描述这种差异:“粪,所以美土疆。清者力薄,浓者力厚,此自然之势。何松江之一清如水者,反胜于上海之浓厚,以铁搭坌取者乎?盖上海土高宜麦,与华、娄产稻之乡异。松江人每嘲为东乡吃麦饭,故其粪无力。松江人心思尖锐,不似上海人直遂。上洋(海)人每嘲松江人从肚肠中刮出脂油,故粪虽清薄而有力。”[168]

除沿海之外,内地的感潮区主要分布在干河如黄浦江等沿岸。金山县北受黄浦之潮,南又近海,以干巷镇为界呈现南北区别,“干巷以北土性埴,耕用四齿锄(俗名铁搭),谷宜八字种。干巷以南土坟水咸,耕用犁,谷宜金果黄。其南乡罱河泥为壅壮,其田腴。北乡土瘠,少种豆麦”[169]。

在上述土壤环境背景下,加上河道的淤塞、水利的荒废,东部高田地区灌溉条件不断恶化,最终的结果是导致这一地区农业种植结构的改变。以上海地区为例,“曩者上海之田,本多粳稻,自都台、乌泥泾渐浅,不足溉田,于是上海之田皆种木棉、绿豆,每秋粮开征,辄籴于华亭,民力大困。华亭东南十五、十六保诸处,亦稻田也,自陶宅渐湮,其民惟饱麦糜,岁有饥色,今自闸港、金汇、横沥诸塘以南,其间大镇数十,村落以千计,田亩以百万计,所恃以灌溉者,经流凡四,纬流凡十有二。今为潮泥淤填,涓涓如萦带,卓见之士莫不寒心,以为数十年之后,金山以东大抵皆同上海,无复稻田矣。夫上海失水利而艺花豆,则一郡膏腴减什无之字三,使金山以东复失水利,则一郡膏腴减什有之字五,将何以支赋税而裕民生乎”[170]。张大受也观察到在苏州常熟一带,“自梅里镇至徐六泾,绵亘凡十余里,其间数万顷之田,本皆膏腴之产,然种花豆者居多,种稻之田绝少。则以塘水常涸,艰于戽引。间逢大汛,浑潮冲入,而海水味咸,不宜禾稼,是以产米不敷民食”[171]。沿海地区这种情况表现得更为明显:“近海则惧潮汐之淹没,远海则又惧车戽之难支,故种稻未能,其不得不种花豆。”[172]这一转变过程始自宋代,至元代已表现得非常明显。元泰定二年(1325),因为“(上海)谷不宜稻,高昌、长人二乡尤甚,岁稔,农惟仰食豆麦,而有司征赋,概科粳粮,田下赋上,民以重困”,县令邓巨川申请,核准上海以豆麦纳秋粮。[173]秋粮改纳豆麦,反映了稻作在当地的衰落。棉花在这一地区普遍种植后,也进入赋税体系。明洪武年间,上海、华亭二县东部诸乡,秋粮以折收棉布充赋。嘉定、常熟、太仓等冈身高地区的情况与之类似。[174]万历《嘉定县志》统计该县田赋云:“嘉定实征田地涂荡共一万二千九百八十六顷十七亩,其宜种稻禾田地止一千三百十一顷六十亩,堪种花、豆田地一万零三百七十二顷五十亩。”显然种稻在这里已经成为少数,不但“粒米不产,仰食外郡”,连上交国家的漕粮也要从其他邻县购入。由于辗转过程复杂,负担沉重,最终改为折色征收。时人探讨其原因即在于:

本县三面缘海,土田高亢瘠薄,与他县悬殊。虽自昔已然,但国初承宋元之后,考之旧志,境内塘浦泾港大小三千余条,水道通流,犹可车戽,民间种稻者十分而九,以故与他县照常均派本色兑运,尚能支持几二百年也。其后江湖壅塞,清水不下,浊潮逆上,沙土日积,旋塞旋开,渐浅渐狭。既不宜于禾稻,姑取办于木棉,以花织布,以布贸银,以银 米,以米兑军,运他邑之粟充本县之粮。[175]

米,以米兑军,运他邑之粟充本县之粮。[175]

嘉定以北的太仓地区,也位于冈身地带,其情况与嘉定类似,清初顾士琏论述道:“是以全境土田多坏,而东南乡滨海为尤甚。盖别区犹或棉稻相代,地力未竭。唯此处冈身斥卤,民鲜栽稻,岁植木棉,田亩日瘠。棉获无几,难完正供。土著大姓,赋役破家,奴婢鬻之巨室,穷佃徙于熟乡。抛荒田地盈百盈千,瓦椽无存,冢树尽伐,村落竹木不繁,池塘鱼鳖少产。东南之地脉竭而生气尽矣。”[176]

棉花、甘薯、绿豆等系深根作物,适于在土层深厚、土壤肥沃、土质疏松、排水良好的地区生长,较耐盐碱。这种生长习性与感潮地区的土壤条件较为符合,适宜种植。棉花自元代传入江南地区,首先就是在上海附近的乌泥泾得到推广:“松江府东去五十里许,曰乌泥泾,其地土田硗瘠,民食不给,因谋树艺,以资生业,遂觅种于彼(闽广)。”[177]之后由于环境适宜,迅速传播。嘉定县到明后期,“三面濒海,高阜亢瘠,下注流沙,贮水既难,车戽尤梗,版籍虽存田额,其实专种木绵”[178]。明代徐光启推广棉花、甘薯种植时,描述上海地区水土环境与种植结构的关系:(https://www.xing528.com)

吾东南边海高乡,多有横塘纵浦。潮沙淤塞,岁有开浚,所开之土,积于两崖,一遇霖雨,复归河身,淤积更易。若城濠之上,积土成丘,是未见敌而代筑距堙也。此等高地,既不堪种稻。若种吉贝,亦久旱生虫。种豆则利薄,种蓝则本重,若将冈脊摊入下塍,又嫌损坏花稻熟田。惟用种薯,则每年耕地一遍, 根一遍,皆能将高仰之土,翻入平田。平田不堪种稻,并用种薯,亦胜稻田十倍。是不数年间,邱阜将化为平畴也。况新起之土,皆是潮沙,土性虚浮,于薯最宜,特异常土。[179]

根一遍,皆能将高仰之土,翻入平田。平田不堪种稻,并用种薯,亦胜稻田十倍。是不数年间,邱阜将化为平畴也。况新起之土,皆是潮沙,土性虚浮,于薯最宜,特异常土。[179]

尤其是吴淞、黄浦二江两岸,分布有“田均中高外低”的坍冈田,“虽近处水滨,实不可稻,故专植木棉”[180]。发展至明末万历年间,棉花已经在该地区广泛种植,“海上官民军灶,垦田几二百万亩,大半种棉,当不止百万亩”[181]。清代棉花种植面积更加扩大,乾隆时期松江府、太仓州、通州厅、海门厅地区,“每村庄知务本种稻者不过十分之二三,图利种棉者则有十分之七八”[182]。

正是在这种环境变动的背景之下,至迟到清代,江南地区东部沿江滨海地区形成了以棉为主或棉稻并重的小经济区,其地域包括松江府、太仓州的大部分和苏州府属常熟、昭文等县。其中,松江府的上海、南汇、川沙、奉贤和太仓州的嘉定、宝山等地棉田种植比例高达60%~70%,与“稻区”“桑区”并称。[183]这一变化当然是多方面因素如经济、赋役等共同影响的结果,但土壤背景与水利环境的变化显然是不可忽视的重要因素。

河泥历来被认为是江南地区重要的肥料来源,以往的研究似乎都倾向于认为这是整个太湖流域的普遍现象。[184]但透过史料的分析可以发现,由于浑潮泥沙对河泥性状的影响,采用河泥施肥的现象在一些受浑潮影响比较严重的地区并不普遍。

河泥是由地表冲积来的肥沃表土,其成分包括细土、无机盐、污物、枯枝落叶等,汇集于沟、塘、河、湖的底部,加上水生动植物的排泄物和遗体,经过厌氧细菌的分解而成。使用河泥施肥的明确记载至迟在南宋时已经出现。当时称为“泥粪”,其使用方法是“于沟港内乘船,以竹夹取青泥,锨泼岸上,凝定,裁成块子,担去同大粪和用,比常粪得力甚多”[185]。比如南宋毛珝有《吴门田家十咏》,记载了罱河泥:“竹罾两两夹河泥,近郭沟渠此最肥。载得满船归插种,胜如贾贩岭南归。”之后历代的农书如元代王祯的《农书》、明代徐光启的《农政全书》以及清代官修的《授时通考》等均对比有相关记载。明代童冀亦有《罱泥行》行于世:

朝罱泥,暮罱泥,河水浇田河岸低。吴中有田多卤斥,河水高于田数尺。雨淋浪拍岸善崩,岁岁罱泥增岸塍。载泥船小水易入,船头踏人船尾立。吴儿使竹胜使篙,竹筐漉泥如浊醪。此身便作淘河鸟,河水终多泥渐少。君不闻越上之田高于城,连车引水千尺坑。车声轧轧夜达明,田间浊水无时盈。吴田苦涝越苦旱,越水常枯吴水满。嗟乎,世间至平,惟水犹不平,请君不用观世情。[186]

河泥具体的采集与使用,主要是罱泥,清代松江府附近的罱泥方法是:“用竹编如畚箕状,两合开其一面,贯一长竿于左者,用一曲竿于右者,以翕张之。掉一小船于水,河底起罱淤泥,以臭黑者为上。”[187]但泥肥属于凉性肥料,所含的速效养分不多,为了促使泥肥中养分转化和消除长期在厌氧条件下产生的还原性有毒物质,在施用前,应将挖出的泥肥铺开,经过一段时间的晾晒,然后打碎备用,或将泥肥与绿肥和稻草沤制成草塘泥,以提高氮素利用率。[188]故罱取河泥之后,还有其他工作要做,或“锨泼岸上,凝定,裁成块子,担去同大粪和用,比常粪得力甚多”[189];或“秋末春初,无工之时,罱成满载堆于田旁,将杂草搅和,令其臭腐,然后锄松敲碎,散于田内”,其肥效“可抵红花草之半”[190]。

上述只是一般性的通论,在实际情况中,由于泥肥形成的条件不同,其养分含量差别很大,所处地理位置、水面养殖动植物的情况、离城镇或农村的远近等因素,都会直接影响泥肥养分的含量,因此并非所有的河泥都是好肥料。清代的姜皋认为,河泥“以臭黑者为上”,而“通潮水者无用也”。[191]姜皋所居的松江府城附近是受浑潮影响较轻的地区,故一些地方尚可利用河泥。沿江高地一带受潮汐的影响更重,其区别也更明显。明人耿橘将江潮的泥沙与内河湖泥进行了比较,认为内陆湖泥要好得多,“用湖不用江为第一良法”,主要原因即“夫江水宁惟利小,抑且害也”,江潮所带泥沙除了淤塞河道外,还影响农作物生长,“江水灌田,沙积田内,田日薄,一遇大雨,浮沙渗入禾心,禾日枯”;而从肥力上来比较,“湖水澄清,底泥淤腐,农夫罱取拥田,年复一年,田愈美而河愈深;江水浮沙日积于河,而不可取以为用,徒淤其河”[192]。光绪《金山县志》也提到了金山县境内的这种水土环境差异:“干巷以北土性埴,耕用四齿锄(俗名铁搭),谷宜八字种。干巷以南土坟水咸,耕用犁,谷宜金果黄。其南乡罱河泥为壅壮,其田腴。北乡土瘠,少种豆麦。”[193]近现代的农业调查资料也证实了这一点,松江城附近的华阳桥镇以前并不施用河泥,20世纪50年代农业改制后,随着紫云英等绿肥植物大量种植,才开始大量使用河泥。[194]可见,不同的地区受浑潮的影响不同,这影响到了当地罱取河泥施肥的普遍与否。

从成肥条件上来看,河泥作为肥料使用,一般需要罱取的河泥与植物绿肥搭配,方可发挥其最大效果。江南地区河流中的泥沙有两个来源,一是来自太湖流域上游的丘陵地区,其输沙量较小,每年为44.08万吨,经过太湖等湖泊的沉淀停蓄,只有10.49万吨经河流向下游输送,其中进入黄浦江与吴淞江的仅约7.25万吨。[195]从绝对数量上来看,并不算多。另一个来源是长江口的浑潮,长江每年的输沙量近5亿吨左右,大多沉积在河口,涨潮时随潮而来进入内河并沉积下来,其数量相当可观,仅黄浦江港道每年淤积的泥沙就达700万立方米(相当于1190万吨),是上游来沙的164倍以上,因此黄浦江下游的泥沙含量较大。浑潮的影响区大致以松江府附近的顾会浦为分界,顾会浦以西地区受影响较小。现代地理学对河底泥沙的分析,也证实了这种差异的存在。黄浦江自炼油厂以下的河段,河底淤积物以沙土为多,从炼油厂以上到龙华一段,以淤泥较多,龙华以上则青紫泥较多。这表明,越往上游,潮汐带入的泥沙越少、越细,因就地边岸坍落于河底的泥土(青紫泥)较多。[196]泥沙颗粒的粗细直接影响到有机物的发酵和分解,从而影响到河泥的形成与营养物含量,因此区别很大。距黄浦江远近与受浑潮的影响差异,导致各港浦的河泥利用情况有所不同。光绪《松江府志》记载了这种区别:“今凡距浦较远,不通潮者,农人每罱泥壅田,鲜有淤塞。至沿浦通潮诸水……积淤尤易。”[197]

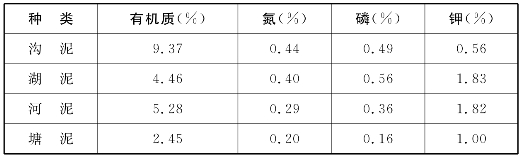

从水生植物方面来看,太湖流域东西部的差异很明显。清末来华日本人小宫义孝观察到,“太湖流域水体澄清,水域、河道中水藻、水草繁茂,而与长江、吴淞江相连的水路水体浑浊,水藻、水草较少生长”[198]。现代地理学资料亦验证了这点,西部的淀泖低地河湖纵横,地下水位较高,多沼泽与湖泊分布,有睡莲科、金鱼藻科、毛莨科、莎草科、泽泻科、天南星科等多种沼泽和水生植物群落[199],其植株和枯枝落叶等更容易和颗粒较细的泥沙混合形成河泥,其有机物和营养元素(氮、磷、钾)的含量更高一些(见表3-4);东部地区地势稍高,湖沼较少,多分布草本和禾本科植物。当地的河泥颗粒也相对较粗,形成河泥比较困难,肥力较低。

民国时期东南大学的调查显示了这一差异,比如金山县,“北部有江潮利用,土地腴沃,南部潮水不到,自难相同。然水静则草生,农户取以壅田,亦著大效……北部得江潮之灌溉,河泥之培壅,稻田特见丰收,故其富在农”。这种微环境上的差异引发了不同地区农业发展上的不同,“北部河日淤塞,潮落时灌溉交通每感不便,南部因引水困难,致稻田改种棉花者有之,农户减少种植者有之”[200]。20世纪50年代初,江苏省所做的农业生产情况调查也可以证实这一情况,比如太仓县下属璜泾区:沿江四个乡的河流均系潮水河,河泥无肥力,因此这些地区罱泥积肥较困难。浏河区:各河道均受长江潮水影响,积河泥较困难。浮桥区:大部分农民缺乏积聚自然肥料的习惯,且泥船不多,河流又通潮,罱出的河泥也肥力不足,因此农民中依靠商品肥料的思想很深。常熟县下属大义区:沿福山塘的毛桥、白龙、新城、姚制四个乡,离长江较近,系潮水灌溉地区,大部分田亩无法罱河泥积肥。川沙县下属顾路区:由于潮水河多,河泥、水草少,积取自然肥料较困难。[201]

表3-4 各类泥肥有机质与营养元素含量对比表

资料来源:中国农业科学院土壤肥料研究所主编《中国肥料概论》,上海科学技术出版社1962年版,第131页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。