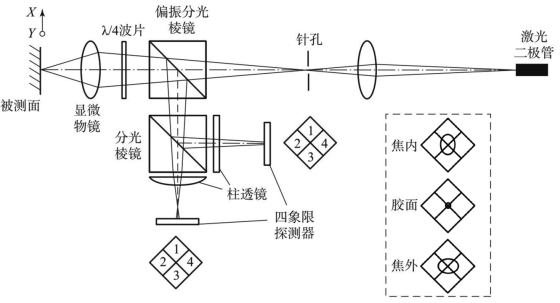

1.像散法

像散法也是一种常用的几何光探针法,它利用柱面镜等像散元件焦面附近光斑的对称性进行离焦探测。1988年日本的Kimiyuki Mitsui 等研制了一款小型化的基于像散法的表面粗糙度传感器,纵向分辨率可达1 nm,线性测量区间可达1 μm,其原理如图6.3所示。

图6.3 像散法光探针原理

激光二极管发出的光波经针孔滤波后会聚到被测表面上,被测面反射回的光波经显微物镜、分光棱镜、柱透镜会聚到四象限探测器上。柱透镜等像散元件在相互垂直的两个方向光焦度不同,沿光轴方向移动像面位置,当一个方向刚好成像时,另一个方向不能很好地会聚,形成“焦线”状光斑;移动像面位置,当另一个方向刚好成像时,光线会聚成一条与之前垂直的“焦线”状光斑。在两条焦线之间移动像面位置,可看到光斑经历了由线变成长椭圆,继而变成圆,再变成扁椭圆,最后变成一条垂直方向焦线的过程。使四象限探测器的方向与焦线夹角为45°,如图6.3所示,则可看出焦内时1、3 象限的光强明显大于2、4象限;刚好位于焦面时,1、3 象限与2、4 象限光强相等;焦外时2、4 象限的光强大于1、3 象限。以1、3 象限光强之和与2、4 象限光强之和相减,即可指示出被测点相对于物镜理想像面的位置关系。

利用差动原理,在分光棱镜处加入一路垂直的四象限探测器,可消除车削等粗糙表面衍射的影响,扩大像散法光探针的适用范围。

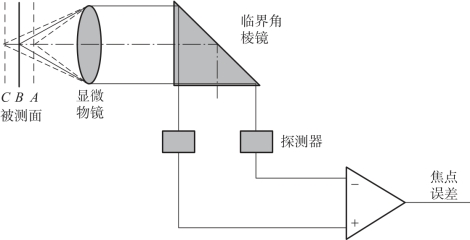

2.临界角法

临界角法数属于几何光探针法。1987年日本的Tsuguo Kohno 等研制出了基于临界角法的高精度光学表面传感器HIPOSS,纵向分辨率优于1 nm,横向分辨率为0.65 μm,量程约为3 μm,可测量反射率高于10%的表面,其基本测量原理如图6.4所示。

图6.4 临界角法光探针原理(https://www.xing528.com)

A—焦内(发散);B—焦面(平行);C—焦外(会聚)

当被测点刚好位于物镜焦平面B 上时,被测点反射的光线经物镜后成为平行光。临界角棱镜的设计恰保证以该角度入射的光线刚好发生全反射,即光线在棱镜斜面上的入射角等于临界角。此时,棱镜斜面上入射的光能量全部反射,两个光电探测器接收到的光强相同。当被测点位于物镜焦内,即图示A 位置时,被测点反射的光线经物镜后形成发散光束,则光轴上方的光线在棱镜斜面上的入射角变小,从而部分能量折射损失;光轴下方的光线入射角变大,仍保持全反射,能量不衰减,此时左侧探测器的光强便会小于右侧的探测器;反之,当被测点位于物镜焦外时,入射到棱镜斜面上的是会聚光束,光轴下方的能量会折射损失,造成右侧探测器的光强小于左侧的探测器。因此,通过比较左右两侧探测器的光强即可判断被测点与物镜焦平面的位置关系。

为消除光源及各点原始透过率不一致性对测量的影响,可改进为双光路,利用差动技术消除直流信号。

3.共光路外差干涉法

共光路外差干涉法是物理光学探针中最常用的一种。清华大学李达成教授团队研制了一种小型化,可用于磨床在线测量表面粗糙度的共光路外差干涉仪,体积只有25 cm ×20 cm×10 cm,纵向分辨率和横向分辨率分别为0.46 nm 和0.73 μm,量程可达±0.5 mm。

共光路外差干涉法在外差干涉仪的基础上,添加共光路光探针测头,测量样品表面一点相对于周围区域平均高度的差,测头原理见图6.5。

图6.5 共光路干涉探针原理

平行光入射到环形透镜上时,外环的光束经环形物镜聚焦到样品表面,形成光探针,作为测量光束;从透镜中孔透过的平行光直接入射到样品表面,形成参考光束。两束光经样品反射后再次通过环形透镜,形成两束平面波进入后续系统进行干涉。干涉测量得到的结果,就是“光探针”聚焦点相对于中孔区域平均值的高度差。中孔区域直径通常为几毫米,平均高度差稳定可靠,基本不随样品表面的微观起伏发生变化。共光路的设计消除了外界振动对测量的影响,外差法则提高了信号的信噪比。环形透镜一方面降低了光学探针焦点的直径,提高了仪器的横向分辨率,另一方面改善了干涉仪结构,使光路易于调节。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。