《辞海》中对“旗袍”一词定义为:“旗袍原是清满洲旗人妇女所穿的一种服装,辛亥革命后,汉族妇女也普遍采用。经过不断改进,一般式样为直领,右开大襟,紧腰身,衣长至膝下,两侧开衩,并有长、短袖之分。”

维基百科中是这样解释的:“旗袍,通常指一类当代中国的女性礼服式样。旗袍起源于满族服装。20世纪上半叶有过大幅度改进,成为民国时期中国都市女性主要时装。传统的男式旗人之袍现在一般称长袍、大褂、长衫,英文里的Cheongsam虽然是满族男装‘长衫’的音译,但在实际应用上仅指女装旗袍。”

旗袍原本是满族人的服装,是带着满族女性美学、权力欲与妩媚流转而来的。

20世纪20年代初期,旗袍的样式尚与清朝末期没有多大区别,袍子宽大,腰平直,束身,裹腿,裙长至足,多重镶滚。但时隔不久,宽大的袖口便逐渐缩小,宽阔的绲边也变窄了。随着短袄与长裙合并,中国出现了第一代改良的旗袍,典雅而又文静,被称之为“学生式”。在此基础上,出现了一种民国新旗袍的最初款式,将短袄和马甲合二为一。之后,在欧美服饰的影响下,旗袍发生了日新月异的变化,变得越来越合体,收腰,裙长至膝上一寸,袖口缩小,越来越突出女性身体的曲线美了。

20世纪30年代,旗袍进入鼎盛时期,式样更加纷繁,旗袍长度下垂,袖缩至肘,领处两粒纽,双宽绲边,低衩。后来又流行大衩旗袍,衩高过膝甚至及臀,腰身变得极窄。当时时髦的海派旗袍高领低摆,开衩至膝,袍身紧窄修长而无袖。

20世纪40年代起旗袍样式变化趋于简洁、轻便,并且越来越多地糅进了西方服饰的风格,非常注重超曲线美,强调腰和胸要刻意配合身材,以凸显女性窈窕多姿的身形。

旗袍的样式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩;还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。旗袍款式的变化主要是袖式和长短的变化。

从地域上来划分,可以把旗袍分为京派旗袍、海派旗袍和港派旗袍三类。

所谓京派旗袍,主要是指沿袭旧制而形成的旗袍风格,特点是朴拙,旗袍款型类似于过去的样式,通常是平直宽肥,有大襟,面料以传统的绸缎为主,偏厚重。清兵入关之后,驻防北京地区的八旗军将士们都带家属,旗下妇女所穿的民族服装,也就被叫作旗袍。旗袍最初是一种很宽松的长袍,既防寒保暖,又便于骑马或劳动。当时满族妇女与汉族妇女最大的区别,一是不缠足,二是不穿裙子穿旗袍。

慈禧终生都穿旗袍。看慈禧太后的老照片,可以对清代的旗袍有较直观的印象。

辛亥革命后,旗人妇女穿的旗袍却悄悄地在北京市民中流行起来了。很快地旗袍从北京流传出去,从20世纪20年代开始,妇女穿旗袍已风靡全国,不仅各大城市妇女穿裙子的少了,都穿上了旗袍,连乡村妇女也穿上旗袍了。

当时北平的知识女性通常穿着丹士林布料的单色旗袍,再加上雪白的毛线围巾、轻便的黑布鞋。她们使旗袍变得朴素了,也变得更有思想了。新月派女诗人林徽因的穿着就是典型代表。

图90 慈禧太后画像(https://www.xing528.com)

图91 林徽因

所谓海派旗袍,则是我们更为熟知的一种旗袍风格。旗袍曾是老北京的特色,但它在上海却大出风头,经过上海时髦女郎极具匠心的修改,旗袍的风格既保留了国粹,又显得洋味十足。成形于20世纪20、30年代的海派旗袍适应了当时上海开埠的社会大环境,对传统样式和西式服装兼收并蓄,当时不仅把西式外套、大衣、绒线衫穿在旗袍外,更采用洋装中的翻领、V形领、荷叶领,袖型也有荷叶袖、开衩袖等。到后来还出现改良旗袍,结构更趋西化,一反传统地有了胸省、腰省和装袖、肩峰,甚至加入垫肩等以追求完美的身形。旗袍面料由于纺织品的大量进口而极为丰富,从各类绸缎到棉布、呢类、纱罗,不一而足。另外旗袍的轮廓也修长紧身,适应了南方女性消瘦苗条的身材特征。海派旗袍在20世纪30年代达到辉煌顶峰,在当时的上海始终扮演着流行的主角,风靡于上海滩的街巷弄堂。

上海人创造的海派旗袍,把中国旗袍推上了登峰造极的境地,并且从上海风靡全国,成为当时的旗袍主流。那时北方城市的女士喜欢穿浅色士林蓝布旗袍,再披挂上粗粗的毛衣、夹袄、长围巾,很有些书卷气。上海的女人虽也穿士林蓝布旗袍,但更喜欢桃红柳绿的绫罗绸缎和碎花细格布,在服装搭配上也讲究中西合璧:西式外套、裘皮大衣、长呢大衣,再配之以波浪长发和高跟鞋,成为当时最时髦的打扮。旗袍通过电影包装出一代大红大紫的明星,《天涯歌女》中的周璇身着旗袍,将当时上海少女的韵味演绎得出神入化。

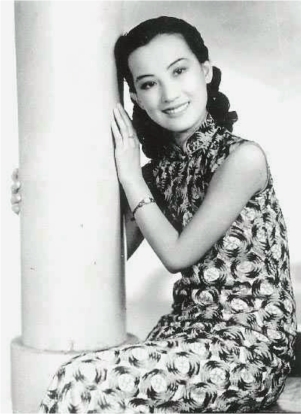

图92 《天涯歌女》里的周璇

而电影明星胡蝶则引领了一代旗袍风潮。胡蝶喜欢穿短旗袍,但又不便贸然行事,她动脑筋在短旗袍的下摆上缀上三四寸长的蝴蝶褶衣边,短袖口上也相应缀上这种蝴蝶褶。而旗袍的长度缩短到膝盖下,袖子也缩短到肘上,整个小腿和小臂就袒露无余。因为“蝴蝶”与“胡蝶”谐音,胡蝶穿的这身旗袍,被时人称为“胡蝶旗袍”。

此时,正是女权运动兴起的时期。女性走出家庭,走向社会,她们竞相身着旗袍,从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美,让看惯了旗人旗袍、汉人对襟衫和袄裙的中国人,顿时眼前一亮。很快,旗袍成为最具民国范儿的女性服饰,上至贵族、官场职业女性,下至平民家庭妇女,从十来岁的小女孩到七八十岁的老奶奶,都可穿着,成为当时女性独具民族特色的“国服”。而旗袍,也超脱了一般意义的服装而成为一种象征、一种经典。

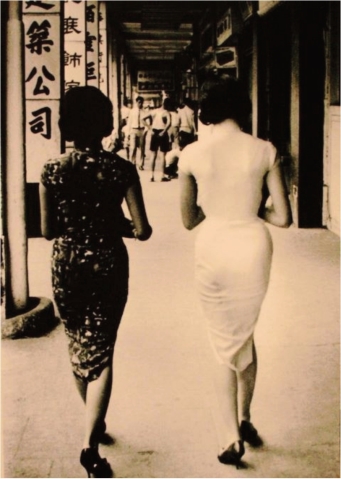

还有一类旗袍被称为港派旗袍。1949年以后,随着战后以上海为代表的内地移民南迁入港,海派旗袍在香港得到了广泛的响应。从形式上来讲,港派旗袍紧身合体,三围曲线更明显,而肩部线条较圆,臀部和胸部造型有些夸张。从侧面看三围之间的过渡凹凸明显,而不似传统旗袍那样流畅和自然。性感的超短旗袍成为港派旗袍的典型之作。这种旗袍的长度短而开衩高,三围差夸张,在这种旗袍的装扮之下,中国女性的腰部空前的细,而胸部和臀部出现了从未有过的圆润和丰满。

图93 1960年香港湾仔穿旗袍的女子

上了年纪的中国妇女差不多都穿过旗袍。旗袍是我国特有的传统女装,富有浓郁的民族风味。旗袍的设计构思巧妙,结构严谨,线条简练而优美,造型质朴而大方,整件旗袍从上到下由整块衣料剪成,任何部位衣料不重叠,没有不必要的装饰,能充分表现女性人体曲线的自然美。旗袍紧扣的高领,使人感到雅致、庄重,束紧的腰部,在身上合体服帖,两旁下摆开衩,不仅行动方便,而且在行走时给人以轻快、活泼的感觉。

旗袍与中国女子的身材、皮肤、相貌、气质最为匹配,看上去浑然天成,有着一种水乳交融的完美感,将中国女性那种玲珑有致的身材和端庄典雅的气质,衬托得百媚千娇、美轮美奂。

现在喜欢旗袍的人已越来越多。青年人将款式稍做改良,可当作美丽时髦的礼服,中年人将旗袍或是中式服装,作为会客的工作服,合身的旗袍,比穿什么衣服都舒服得多。许多外国华人,甚至是外国人也专门定做旗袍,看来,旗袍已不只是属于我国的传统民族服装,它已走向世界,慢慢地征服每一个人的心。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。