20世纪60年代,人们在研究热轧空冷非调质低碳微合金高强度钢时,发现在钢中加入微量的Nb、V、Ti等元素能够有效地提高强度。透射电子显微镜观察表明,这种钢在热轧后的冷却过程中析出了细小的特殊碳化物,而不是渗碳体。即由过冷奥氏体共析分解直接形成(铁素体+特殊碳化物)的整合组织,而不是铁素体+渗碳体的共析体。这是由于特殊碳化物比渗碳体更稳定,铁素体+特殊碳化物的吉布斯自由能比铁素体+渗碳体的更低。以往称这种珠光体组织为“相间沉淀”。

1.相间沉淀产物的形态

相间沉淀组织中的碳化物颗粒很小,直径约为5nm,呈不规则分布或点列状分布。以往认为这是由于相变过程中特殊碳化物在铁素体-奥氏体界面上呈周期性沉淀的结果,故命名为“相间沉淀”。它实质上也属于过冷奥氏体向珠光体的转变,是共析分解在特殊条件下的一种特殊形式。它是在铁素体基体上分布着极为细小弥散的特殊碳化物颗粒,是共析铁素体+特殊碳化物的整合组织,是珠光体组织的一种特殊组织形貌。

原则上讲,脱溶是固溶处理的逆过程。溶质原子从过饱和固溶体的一定区域内析出、聚集并形成新相的过程,称为脱溶或沉淀。此处所说的沉淀实际上是共析分解的一个特例,其晶核同样是两相,即F+MC,本质上仍然是珠光体转变,是共析分解。

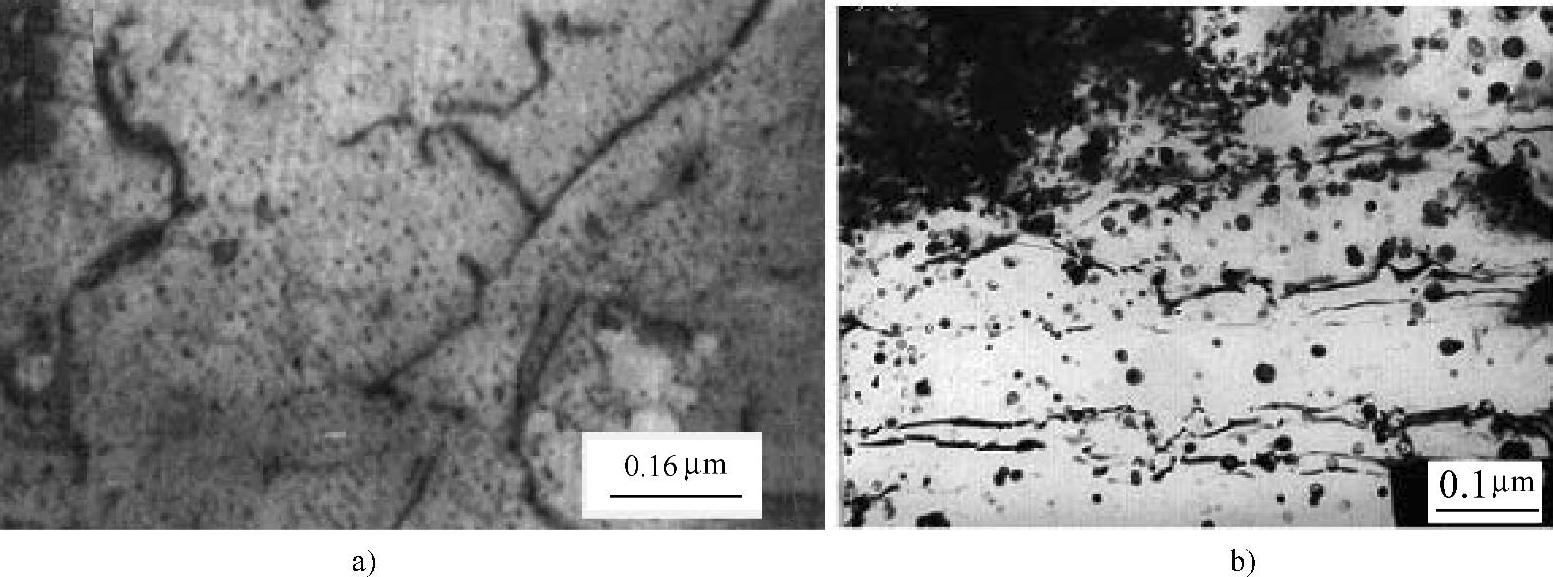

由于相间沉淀产物中的碳化物颗粒极为细小,在光学显微镜下难以观察到,只有借助电子显微镜才能进行观察,可见其呈细小颗粒不规则分布或点列状规则分布,如图4-15所示。

图4-15 V4C3颗粒在铁素体基体上的分布[12]

a)点列状分布 b)不规则分布

2.关于相间沉淀机制

如上所述,相间沉淀实质上是奥氏体的共析分解过程,是铁素体+碳化物(VC、NbC等)共析共生的过程,是伪共析组织。它也是在过冷奥氏体的界面上形核,晶核包括(F+MC)两相,然后长大。由于合金元素V、Nb的含量低,V、Nb等合金元素的原子扩散速度极为缓慢,加之钢中含碳量也低,单位体积中可能供给的碳原子和V、Nb等合金元素的原子数量少,不能长大成较大的片状碳化物,而只能形成细小的碳化物颗粒,随即终止长大,因而呈现颗粒状,或呈点列状分布。在形成特殊碳化物的同时,铁素体基体也随之长大,二者共析共生,其界面不断协同向前推移。(https://www.xing528.com)

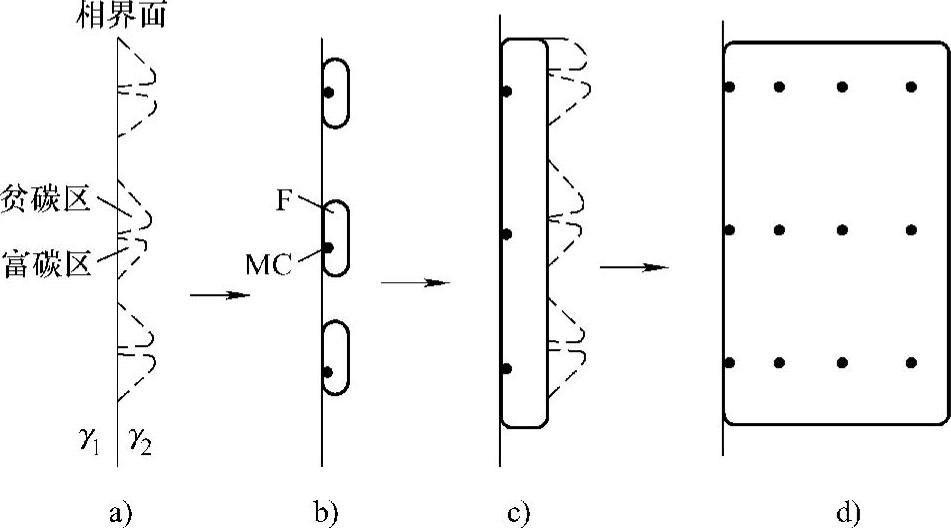

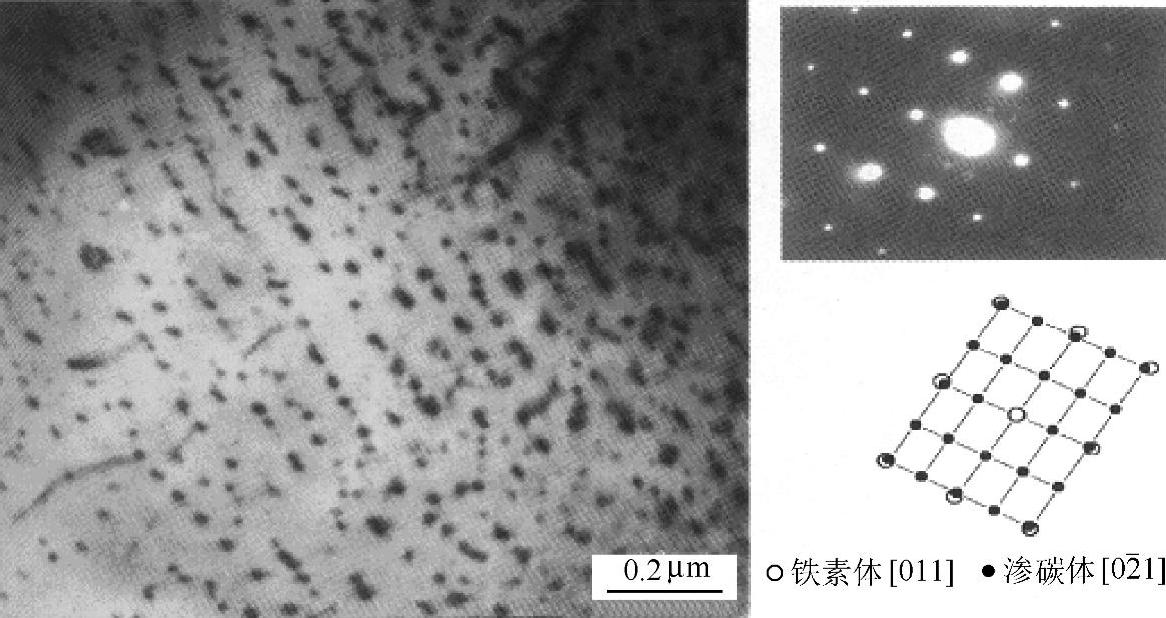

图4-16所示为按照共析分解机制形成相间沉淀产物的示意图。图4-16a表示在过冷奥氏体γ1/γ2的界面上,由于涨落形成贫碳区和富碳区;图4-16b表示形成珠光体晶核(F+MC),MC的长大需要大量的合金元素原子,但是由于这类原子含量低,而且扩散慢,因此难以连续长大成片状,只能长大为细小的颗粒(如果条件允许,可能长成短棒状),而铁素体的相对量较大,故长大且包围了MC颗粒,如图4-16c所示;最后转变为如图4-16d所示的组织形貌。碳化物颗粒的分布状况要视转变温度及奥氏体中的化学成分而定,同时与电镜衍射观察角度有关。图4-17所示为渗碳体相间沉淀的组织照片[3],可见渗碳体没有能够连成片状,而是断断续续地呈颗粒状分布。

图4-16 相间沉淀的共析分解示意图

图4-17 渗碳体相间沉淀(TEM)和衍射花样标定

以往资料中的相间沉淀机制认为,首先在奥氏体晶界上形成铁素体,使铁素体前沿奥氏体一侧的碳浓度升高,出现浓度梯度。在碳浓度最高的γ/α相界处将析出碳化物,又使奥氏体一侧的碳浓度降低。这种学说沿袭了传统的铁素体作为领先相,原子通过体扩散进行转变的观点,不妥当,应当摒弃。

珠光体转变不是体扩散,而是以界面扩散为主,也不是非共格界面迁移的过程。相间沉淀的碳化物是按共格或半共格关系与铁素体相一起相互配合,共析共生,竞争协同长大的。

总之,相间沉淀是珠光体转变的一个特例。相间沉淀产物的形貌与片状珠光体不同,但本质上就是珠光体组织,其转变机制与共析分解理论是一致的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。