5.3.3.1 周边湖泊底泥处理处置方式分析

对东湖周边湖泊、子湖及武汉城市圈其他典型湖泊清淤工程的底泥处理处置方式进行总结和归纳,见表5.3.2。

表5.3.2 东湖周边湖泊疏浚工程底泥处理处置方式

从表5.3.2可以看出,东湖周边湖泊疏浚工程底泥均采用脱水固结一体化的处理工艺和土地利用的最终处置方式。总结而言,这些湖泊存在如下共同点:

(1)均为中心城区景观湖泊,周边多为城市建设用地,湖泊疏浚工程所能占用场地存在极大的局限性。

(2)处理后的底泥需尽快运往处置场地,尽量避免存在二次污染的风险。

(3)湖泊周边多居民住宅,底泥堆放及处理需控制好现场环境以及处理后废气废尘的排放。

(4)城市湖泊清淤为恢复湖泊生态和景观娱乐功能的工程,无直接经济效益,因此,在保证环境效益和社会效益的同时,需使综合成本降到最低。

(5)湖泊底泥中重金属污染较轻或不超过规范要求,同时其中有机质、总氮、总磷含量较高。

遵循底泥处理处置的无害稳定化、节能减排、资源利用及最大减量化的基本原则,以上这些共同点决定了脱水固结一体化和土地利用为最适宜的处理处置方式。脱水固结一体化是一套可与常用疏浚设备直接对接的疏浚泥浆处理系统,施工场地小、成本低,特别适用于周边土地资源稀缺的城市(景观水体)湖泊生态修复工程中对疏浚泥浆的处理。该处理工艺能将疏浚泥浆体积即时减量90%以上,脱水固结后呈硬塑状,并可完成对重金属、微生物、细菌等有害物质的消毒、钝化或固结,泥饼遇水不泥化,无二次污染,方便及时运输及利用。且经钝化后的重金属等有害物质呈现化合态,除土壤酸碱度突变或有强氧化性环境,底质中的重金属不会对环境造成影响,适宜作为工程填筑用土;而对有机质、总氮、总磷含量高的底泥,其大量存在正好可以作为土壤有肥力的象征,作为园林绿化或者土壤改良用泥可谓恰到好处。

5.3.3.2 大东湖疏浚底泥处理方式推荐

大东湖水域面积40.28km2,包括水果湖、杨春湖、官桥湖等子湖,为武汉最大中心城区湖泊,兼顾调蓄雨水、城市景观等功能。东湖为浅水型湖泊,多年来,由于粗放地开发和利用东湖水体资源,导致其水环境状况令人堪忧。

东湖与前文所分析的沙湖、磁湖、青山湖等有很多的共同点,选择其底泥处理方式可有一定借鉴。假设对大东湖全水域面积进行疏浚,且疏浚深度为0.5m,那么产生的疏浚底泥方量为2014万m3,如此庞大的底泥处理量决定了必须采取高效的底泥处理方式。

自然脱水干燥法、真空预压法、土工管袋法三种方法虽处理成本低,但施工场地占用大、处理效率低,且没有对淤泥进行无害化处理,不能成为东湖底泥处理方式的首选。机械脱水法虽施工场地小,但仍需要大量的淤泥堆场,不能与疏浚设备进行对接,处理效率低。搅拌固结法比较适合于处理含水率低的排水干挖淤泥,不适应东湖疏浚底泥含水率高的性状,且搅拌过程能耗高、效率低,还需投入大量的絮凝剂。

脱水固结一体化与脱水干化一体化为东湖疏浚工程底泥处理方式的必然之选,这是因为:①两种处理系统都能直接对接湖泊疏浚排泥设备,即时地对疏浚泥浆进行脱水与固化处理,效率较高;②能根据需要完成对东湖底泥重金属、微生物、细菌等有害物质的固结、消毒或钝化,不造成二次污染;③不需要淤泥堆场,且施工场地占用小,适应东湖周边地块紧张的状况;④现场施工不影响周边空气,环境好。

其实,脱水固结一体化的处理工艺早在东湖隧道项目配套清淤工程中就以得到有效的应用。该工程中淤泥处理量为55万m3,其中有35万m3采用脱水固结一体化工艺进行处理,施工处理和运输过程并没有对东湖风景区的交通和环境造成很大影响;且处理后泥饼及尾水含水率、重金属含量等都达到了相关标准,处理后泥饼可作为农业、园林用土及填方材料,尾水也可达到直接排放标准。

可见,脱水固结一体化的处理工艺已经过东湖实地疏浚工程底泥处理的检验,适应于东湖底泥含水率高、重金属及有机质的含量高等性状,也满足城市中心湖泊底泥处理的要求。因此,大东湖疏浚工程推荐采用以脱水固结一体化为主的处理方式。

5.3.3.3 大东湖疏浚底泥处置方式推荐

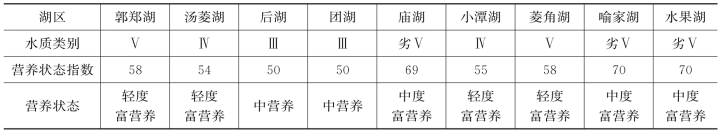

武汉市环境监测中心站每月对东湖实施水质监测,布设5个监测点,分别是郭郑湖2个、汤菱湖2个、庙湖1个、鹰窝湖1个。通过监测结果及相关评价分析,东湖水环境质量有以下几个特点。

(1)东湖水体污染物以氮、磷等营养盐为主,湖泊呈现中度富营养化状态,从2001年至今,东湖水质为Ⅴ类或劣Ⅴ类。

(2)东湖各湖区水质相差较大,造成这种现象的原因主要是各湖区基本上由人工堤相互分离,每个湖区纳污情况和水体自净能力的差异导致各湖区水质相差较大(表5.3.3)。

表5.3.32008 年4月东湖各湖区水质类别和营养状态的调查监测结果

中国科学院测量与地球物理研究所针对东湖底泥肥料化利用进行了研究,结果表明,东湖底泥营养元素远超过背景值,但是重金属污染并不严重,属于中度污染,但有机质、氮、钾、磷的含量大大超过背景值,这才是导致东湖水体恶化的最重要的因素。

黄棕壤是东湖地区未受污染的深层土壤,其中各重金属含量可作为当地各元素的背景值。东湖底泥各重金属元素含量平均值均小于农用污泥控制标准,且除Cd外,其他元素含量均小于国家土壤质量Ⅱ级标准,与当地背景值相比,也仅有Cu、Pb、Cr、Zn含量超出标准(表5.3.4)。同时,江汉大学化学与环境工程学院的研究也表明东湖底泥Pb含量有逐年下降的趋势。Cd污染严重表明东湖曾受到工业废水的污染,这也间接地说明,不同湖区Cd污染程度与周边工业企业分布和废水排放情形密切相关。

表5.3.4 东湖底泥、黄棕壤重金属元素含量及土壤环境质量标准单位:mg/kg

由于Cd具有较强的极化能力,易被胶体吸附,所以Cd在水体中的迁移较弱,而吸附于底泥中,特别是富营养化湖泊底泥中有大量腐殖质,其对Cd的富集系数远大于无机矿物,使底泥中的Cd累积。有研究表明,Cd在蔬菜等植物中的吸收较强,因此东湖疏浚出的底泥不适宜作为种植用土和肥料。(https://www.xing528.com)

东湖为内陆中心城区湖泊,底泥大海投弃方式不可取,且近年来,大海投弃和卫生填埋是已被明令禁止或逐渐淘汰的处置方式,没有最终避免环境污染,而是延缓了污染产生的时间。

另外,底泥用于焚烧时,投资和操作费用较高,且泥质的有机质含量和含水量需满足《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》(CJ/T290—2008)及《城镇污水污泥流化床干化焚烧技术规程》(CECS250:2008)等规范要求,若达不到规范要求限制,对工艺过程中的热值贡献很少,需要外加助燃材料,处理成本进一步提高。焚烧过程中产生的飞灰、炉渣和烟气对城市环境影响较大。

若将处理后的底泥用于制砖或生产水泥熟料等建筑材料,一方面处置成本相对较高,另一方面技术还不成熟,且难以在短时间内消纳大量泥质,因此这条途径也不作为东湖疏浚底泥处置的首选。

综上所述,东湖疏浚底泥推荐采用土地利用为主要处置方式。大东湖水域面积60.28km2,东湖主湖区水域面积33km2,若进行疏挖,将产生体积巨大的底泥,仅通过某一条途径进行底泥的处置是不现实的,在底泥资源化利用的大方向下,具体采取何种利用途径(工程建筑用土、农田或园林绿化用土、堆岛造景等)则需依势而行。

(1)土地利用(底泥堆肥)。对于未受Cd污染或污染较轻的湖区底泥,可用作农用泥质或园林绿化用泥。东湖底泥有机质、N、P、K等元素含量高,对于远离工厂企业的湖区,底泥几乎未受Cd等易于被植物吸收的重金属污染,用于农田或园林绿化用泥时,其土壤肥力正好得到有效利用。

(2)工程填筑利用。重金属元素的迁移能力较弱,且易于在短期内消纳大量污泥。河湖底泥用于工程填筑有其自身缺陷,如高含水率、高液限和塑限指数、低承载力、高有机质含量、高流动性或蠕变等特点。因而,若将底泥用于工程填筑,需在整个处理操作过程中,选择合适的固化材料,并严格控制填筑用泥的各项指标和参数,使其满足规范的要求。

根据类似工程经验,将底泥用于公路路基,主要物理力学参数主要有液限、塑限指数、加州承载比(CBR)、最大粒径比等。具体指标要求见表5.3.5。

表5.3.5 处理后底泥用于公路路基填筑用泥准入条件

此外,经处理后的底泥需满足重金属的浸出毒性标准,不会对环境造成二次污染。且底泥用于不同工程类别应满足实际工程对填方土质性能的具体要求。

(3)生态湿岛填筑。底泥处置就地消化可充分利用底泥处理减量化的原则,以减少底泥的处置疏量。对于面积广袤的大东湖,可以考虑在湖区选择适当的位置填筑生态湿岛。结合东湖风景区规划,在不减少湖泊个数、不减小湖泊面积、不减小湖泊容积的基本原则下,东湖疏浚底泥可采用在湖区常水位以下堆建生态湿岛的模式对底泥进行处置,以有效降低底泥处置成本和缓解疏浚压力,并避免可能产生的二次污染。

结合东湖景观水位,以东湖主湖区为例进行粗略的计算,生态湿岛顶高程平均设为19.50m(黄海高程,下同);局部(约占生态湿岛面积的10%)高程为20.00m,位于东湖生态景观水位以上0.5m,以作为鸟类和两栖动物栖息地。

东湖主湖区水域面积33km2,假设对全湖区进行底泥疏挖,且疏挖深度为0.5m,将产生底泥湿方:

33km2×0.5m=1.65×107m3

脱水固结一体化的处理工艺能使底泥含水率大幅下降,底泥体积将减少到原来的60%,即待处置的底泥体积为

1.65×107m3×60%=9.9×106m3

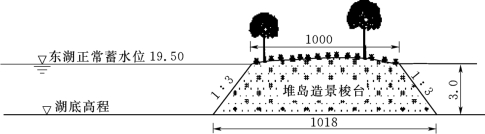

东湖主湖区平均水深3.0m,堆岛造景拟采用相对稳定的棱台型式,示意图见图5.3.4。棱台顶部与东湖正常蓄水位平齐,以保证堆岛不占用湖泊的调蓄容积。

图5.3.4 堆岛造景棱台示意图(单位:m)

如图5.3.4所示,当堆岛所形成棱台上底面积为1km2时,下底面积约为1.030225km2。此时,堆岛占用湖泊表面积为1km2,仅占东湖主湖区水面面积的3.03%。

同时,该堆岛棱台体积为

![]()

即堆岛所消耗的底泥体积约为2.538×106m3,约占东湖主湖区底泥待处置量(9.9×106m3)的25.6%。

因此,在湖中适当位置设置堆岛造景不仅不会占用湖面面积,而且一定程度上还会增加湖泊容积。可见,利用处理后的淤泥进行堆筑生态湿岛是一条效率较高的底泥处置途径。

大东湖湖区辽阔,不同湖区污染状况与其周边城市生活及生产环境密切相关,具体实施何种处置方式,还需因地制宜,并经过详细的湖区底泥重金属污染评价分析后最终决定。

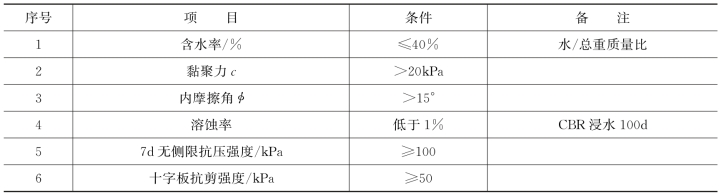

根据类似工程经验,生态湿岛填筑主要物理力学参数主要有含水率、黏聚力、内摩擦角、溶蚀率、7d无侧限抗压强度及十字板抗剪强度等。具体指标要求见表5.3.6。

表5.3.6 处理后底泥湿岛填筑用泥准入条件

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。