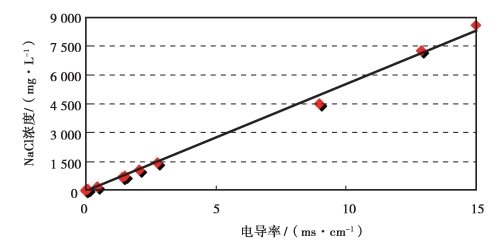

经实验室测定,水的电导率与溶解在水中的溶质浓度呈线性关系,用上海精密科学仪器有限公司生产的DDBJ-350型便携式电导率仪测量水的电导率,根据仪器使用说明书给出的电导率与TDS(总溶解性固体)标准溶液关系表,可绘制电导率与TDS(以NaCl计)间的关系曲线,如图3.66所示。

图3.66 电导率与NaCl浓度关系曲线

由图可得海水(NaCl浓度约为30 000 mg/L)、咸淡水分界面淡水(NaCl浓度约为988 mg/L)所对应的电导率,见表3.7。

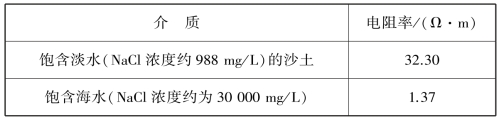

表3.7 分界面淡水、海水的电性特征

根据Archie公式:

![]()

式中,R0表示饱含咸水的沙土的电阻率,Rw为咸水的电阻率,θ为沙土的孔隙率,m为经验参数。

Archie建议:对于胶结沙岩土,m取值为1.8~2.0,对于实验室中堆放的纯净散沙,m取值约为1.3。由于研究区介质介于两者之间,故计算时选取m值为1.5,θ取0.28,则可计算出饱含淡水(分界面处)和饱含海水的沙岩所对应的电阻率,计算结果见表3.8。

表3.8 饱含淡水或海水沙岩的电性特征

由此,当珊瑚岛含水介质饱含浓度为988.73 mg/L(以NaCl浓度计)的淡水时,对应的电阻率为32.30Ω·m。

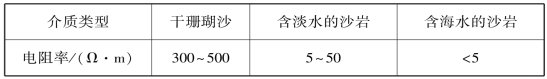

根据电法大供电电极极距(96 m)及小极距(0.5 m)原位测试,获得的不同介质对应的视电阻率见表3.9。

表3.9 不同介质对应的电阻率范围

由此可见,利用式(3.70)计算的数值与野外电法原位实验所测定的电阻率范围相一致。

综上所述,咸淡水分界面(以NaCl浓度988 mg/L计)的电阻率为32.29Ω·m,浮动范围30~35Ω·m,海水分界面(以NaCl浓度30 000 mg/L计)的电阻率为1.37Ω·m,浮动范围1~3Ω·m。(https://www.xing528.com)

典型测线的解译如下:

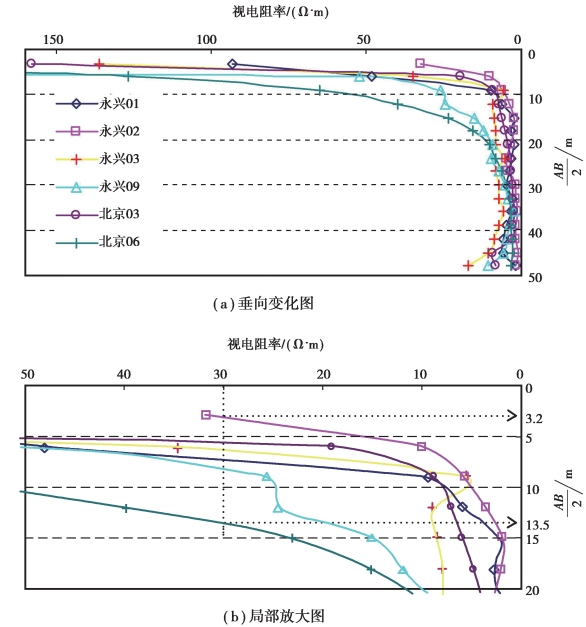

选取永兴路4条测线和北京路2条测线,测线编号如图3.63和图3.64所示。由测量结果,中心线上垂向视电阻率变化如图3.67所示。

由图3.67可以看出,各条测线垂向视电阻率变化趋势相同:表层非饱和珊瑚沙含水量较低,由于降雨入渗过程中将表层珊瑚沙中的盐分向下冲刷,其所含水分中盐分浓度较小,视电阻率大;随深度增加,地下水中NaCl浓度的逐渐增加,视电阻率随之减小。这种垂向上视电阻率的差异,为高密度电法数据解译提供了依据。按照上面确定的咸淡水分界面视电阻率值(32.30Ω·m),可以从局部放大图3.67(b)中大致确定岛屿上淡水透镜体的厚度,图中两条虚线为所选测线中淡水透镜体厚度的范围,可以看出在测量范围内,淡水透镜体厚度不超过14 m(介于4~13.5 m),且各处淡水透镜体厚度不一。图中显示永兴02和北京06上对应的淡水透镜体厚度分别为3.2 m和13.5 m。由于图3.67中选取AB/2(供电电极极距的一半)作为电法勘测深度,实际应用中,受地下不同介质的影响,所以,该结果给出的是透镜体垂向发展深度的上限,即淡水透镜体的最大可能发展深度。高密度电阻率剖面一般采用拟断面等值线图、彩色图或灰度图来表示,由于它表征了地电断面每一测点视电阻率的相对变化,因而该图在反映地电结构特征方面具有更为直观和形象的特点。

图3.67 垂向视电阻率变化图

测试结果的解译采用NaCl浓度为988 mg/L(对应的氯离子浓度约600 mg/L,以后均以NaCl浓度计)水溶液对应的电阻率来确定咸淡水分界面,其对应的电阻率为32.30Ω·m,解译中选用30~35Ω·m作为咸淡水分界面浮动范围。由于地下水水力坡度较小,在无源汇的条件下,地下水面起伏较小,无论是潜水面还是咸淡水分界面都相对平缓,呈现明显的层状。但是,由于岛上土建施工,地下浅层可能经过大幅度人为改造,因而其电性特征不是自然条件下探测地物的电性特征,同时由于仪器的稳定性原因及激发激化的影响,测量结果会出现特异值,因此,需要对所测的视电阻率数据进行修正,剔除异常数据。剔除原则如下:如果没有证据证明地下有异物存在,则偏离该层电阻率平均值较大、数量级相差一个以上的测量结果将被视为特异值进行剔除。下面选择两条典型测线永兴11和北京06进行解译。

测线永兴11的位置如图3.68所示。

图3.68 测线永兴11号位置图(图中橘红色框所示)

该测线位于永兴路的东北端,测线右端指向大海,左端指向内陆。由于紧邻海洋,测量结果上显示出明显的海水入侵现象,淡水透镜体左厚右薄。电阻率成像结果如图3.69所示。

解译结果经过地形修正。由于该测线临海,淡水厚度由内陆向海边明显变薄。地下水埋深由内陆向海逐渐减小,最深2.8~3 m,最浅仅为0.5~0.2 m。淡水最厚处约为8 m,最薄处仅为1 m,最后在海边消失。

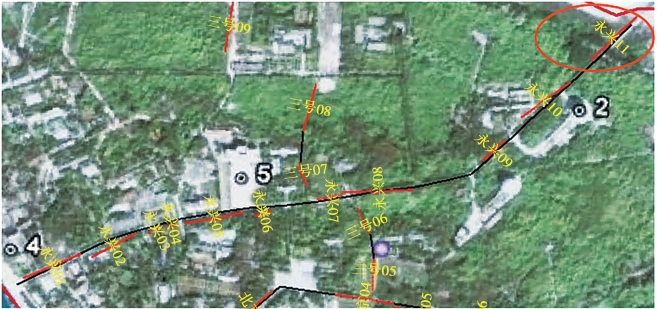

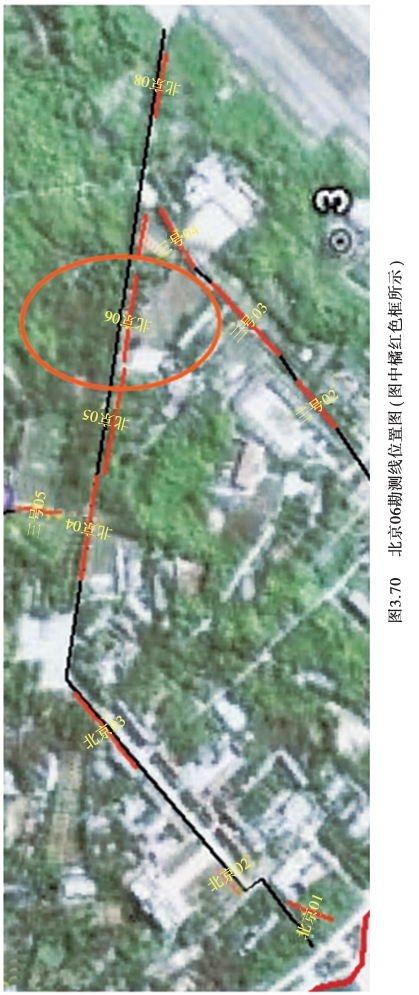

测线北京06的位置如图3.70所示。

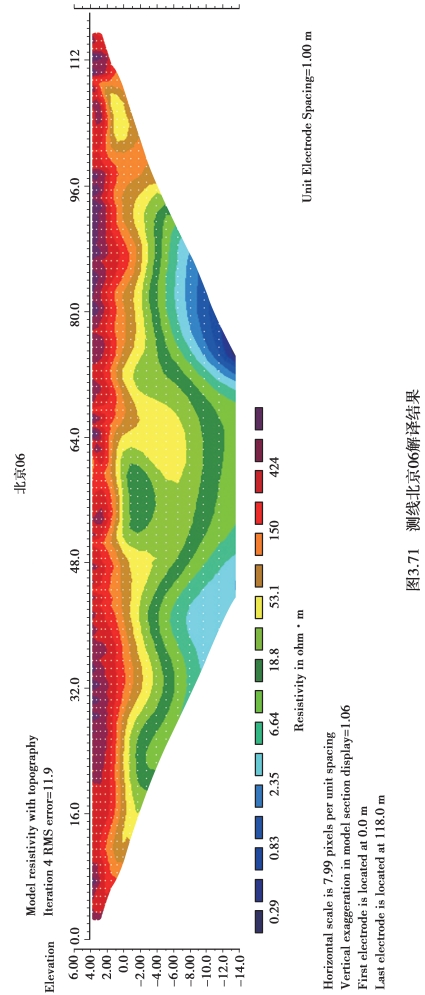

该线位于机场路中段,属于岛屿中部,淡水透镜体厚度较大,电阻率成像结果如图3.71所示。

由图可知,地下水埋深约为2.5 m,淡水厚度最薄处约为3 m,中间较厚处约为13.5 m。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。