上述三个方面的描述从实然状态描述了哲学在记忆研究中的显性缺席。这种缺席还与哲学自身有着密切的关系。简言之,注重认识问题导致哲学逐步将记忆话题排除在自身之外。这种排除在记忆研究领域中导致的外在结果是哲学在记忆研究领域中的显性缺席,而内在结果是记忆问题因为其内在气质与哲学的追求不和而被放弃。

要讨论柏拉图的回忆观念[9],需要从文德尔班的一个论述开始。“苏格拉底在他的概念形成学说中认定为归纳法的东西,在柏拉图那里,转变成凭借回忆而进行的直观,转变成对更高、更纯的知觉的反省。”[10]“概念形成”在柏拉图这里表现为“知识形成”,而在知识形成的过程中,回忆起到了非常重要的作用。这种理论与柏拉图的自身体系结合在一起。“知识回忆论是和柏拉图关于理念和现象世界之间的关系概念紧密地联系在一起的。”[11]可以说,柏拉图奠定了知识与回忆的关系模式,而这恰恰使得记忆问题的探讨笼罩上了乌云。

柏拉图在《美诺篇》中讨论了知识与回忆的关系。“柏拉图用这个公式来表示他的理性主义原则:哲学知识就是回忆。”[12]文德尔班甚至批评了柏拉图强调记忆是忽视了“意识的创造性活动”。文德尔班之所以这样批评主要是因为他把“回忆”看作是一种模仿关系,他认为柏拉图是在此意义上使用回忆这一概念。另外,他在《斐德罗篇》中讨论了文字与记忆的关系。[13]这篇文章专门借助古埃及(Theuth)与埃及神(Thamus)之间的对话展开。谈及文字这一发明的时候,Theuth认为文字能够使得埃及人变得更加聪明和有更好的记忆。而Thamus则指出发明者不是其发明是否有用与无用的最好评判者。文字会对使用者灵魂中产生遗忘,因为他们不再使用记忆力。他们更加信任外部的文字。[14]这一对话成为很多学者讨论记忆与技术的出发点。但是,更为重要的是,柏拉图提到了记忆(memory)与回想(reminiscience)的区分,只是认为文字“不是对记忆而是对回想的帮助”,但他并没有用太多的笔墨进行分析,自然也被多数心理学家忽略。

这一缺陷被他的学生亚里士多德克服,真理精神再次通过记忆与回忆的有效区分得到了表达。他做得如此成功以至于被很多心理学家看作是西方记忆传统的起点,如托尔文、道格拉斯。他们认为亚里士多德在语义记忆和情景记忆之间最早做出了区分。[15]他们正确地肯定了亚里士多德的起点作用,但是却没有对亚里士多德记忆理论的内容及意义做出更为准确地评价。亚里士多德整个工作都集中《论记忆与回忆》这篇文章中,可以说奠定了记忆的原初问题域。[16]三个问题以及五个小问题成为他的记忆理论的主要内容。三个问题即记忆本质、记忆构成与记忆起源。记忆本质主要讨论什么是记忆的问题,尤其是从时间角度来探讨记忆、回忆和遗忘;记忆构成主要是讨论记忆属于灵魂的哪一部分,尤其是涉及了主体概念;即记忆起源主要探讨什么导致了记忆的发生。可以说,这三个问题奠定了整个记忆研究史的基础,整个古代记忆研究都在围绕上述三个问题展开。这三大问题又可以分解为五个子问题,如记忆与回忆的关系、记忆与时间的关系、记忆与图像的关系、记忆与内容的关系、记忆与主体的关系。

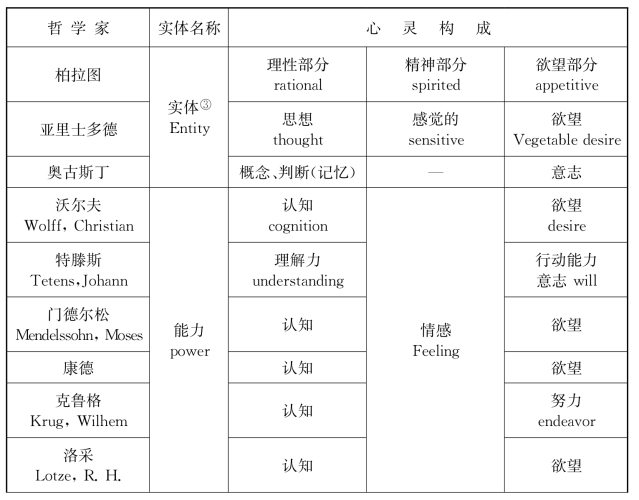

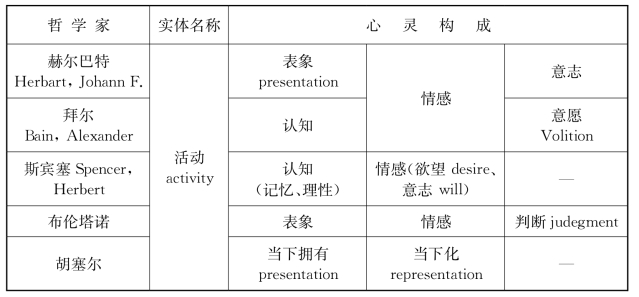

可以说,这两个人奠定了记忆哲学研究的整体问题及逻辑。受他们影响,“古代和中世纪的许多思想家提出来记忆与回忆的核心问题以及他们在人类认知功能中的地位”。[17]尽管整个古希腊时期认识论问题并没有具备太明显的优先性,但是柏拉图的处理——将知识与回忆联系在一起,却意味着记忆问题的遮蔽。另外,柏拉图和亚里士多德提出了这个问题,但是他们并没有处理好记忆在灵魂中的应有地位,他们关于灵魂的三分模式中并没有为记忆留下应有的本体论地位,这使得记忆的地位变得异常模糊,这也成为记忆难以为后世哲学家细致讨论。[18]表2-1展现了哲学史上在心灵、意识中地位的情况。

表2-1 记忆在心灵中的地位演变[19]

(续表)

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

从表2-1可以看出,整个哲学史显示记忆在灵魂乃至心灵中的地位是不清晰的,无论是在灵魂构成的二元论模式或者三元论模式中,记忆都被不经意地看成灵魂的理性部分,并不属于欲望或者其他。这倒是比较奇怪的事情,在现象学的描述中,记忆与想象、图像之间的关系极其纠结。

由于柏拉图的定调,哲学自身的发展导致了认识论急速凸显从而遮蔽了记忆。很多哲学家多认为,古代乃至近代哲学的任务就是追求普遍有效的真理。黑格尔就描绘了这个特点。他在《哲学史讲演录》中描述了巴门尼德追求真理的情况。在书中,他描述了巴门尼德残片中的一个诗歌导言。“你应该探究一切事物,既须探究那坚贞之心的感人的真理,又须了解那内中没有真知、变幻无常的意见。但你必须保持你探究的思想使之远离意见的道路,不要让那外表甚多的习惯逼使你顺从这条道路,顺从那轻率马虎的眼睛,和声音嘈杂的耳朵和舌头。你必须单用理性去考量我要对你宣示的多经验证的学说。光是欲望会使你迷失道路。”[20]这也导致了他的哲学追求。“我的哲学的劳作一般地所曾趋赴和所预趋赴的目的就是关于真理的科学知识。这是一条极艰难的道路,但是唯有这条道路才能够对精神有价值、有兴趣。”[21]所以从巴门尼德到黑格尔我们所看到的是一条追求真理,追求真的、普遍有效的知识之路。

这种特征使得古希腊两位哲学家提出的记忆问题很快就由于认识问题的崛起滑落在意识的领地之外。再加上相应的著作得到的关注并不多,加速了这种滑落。亚里士多德的《论记忆与回忆》仅在整个中世纪被奥古斯丁诠释过,此后就隐没在哲学洪流中,哲学内部几乎无人问津,直到当代被保罗·利科、理查德·萨若布吉(Richard Sorabji)、大卫·布洛克(David Bloch)加以论述。而随着记忆被归入到真理的对立面——意见和错误中,这种情况更加恶化。在近代乃至德国古典哲学期间,记忆曾经出现过,但并没有太多人注意到。洛克在《人类理解论》讨论了记忆思想,但是这一讨论在哲学史中鲜有涉及,只是被文化领域学者阿莱达·阿斯曼所注意到,她专门讨论了洛克如何确立起与笛卡尔不一样的回忆主体。[22]

黑格尔的《精神现象学》中的记忆思想也更多地被淹没在绝对精神的光芒中而难以辨识。[23]黑格尔在“对自然的观察”中对记忆做出了规定:“所谓记忆就是将那种在现实只以个别的形式现成地存在着的东西以普遍的形式表现出来。”[24]翻开这本书的最后一段,回忆的分析出现了3次。这显得非常重要,因为整本书回忆概念并没有出现过几次。他指出:“因为精神的完成在于充满地知道它是什么,知道它的实体,所以这种知识就是它深入自身的过程,在这一过程里它抛弃了它的现时存(Dasein)并把它的形态交付给回忆。”[25]“回忆把经验保存下来了,并且回忆是内在本质,而且事实上是实体的更高的形式。”[26]“目标、绝对知识或知道自己为精神的精神,必须通过对各个精神形态加以回忆的道路,即回忆它们自身是怎样的和怎样完成它们的王国的组织。”[27]黑格尔的《哲学史讲演录》并没有充分体现出这个线索,但是他曾多次讨论过记忆问题;文德尔班的《哲学史教程》中也没有看到太多的论述。罗素的《西方哲学史》中仅仅对柏格森的记忆理论有充分的描述,但是却对洛克没有提及。这一点也很容易理解。如果说哲学是关于认识的学说,那么整个哲学就是关于认识问题、方法以及对象的历史,而记忆则因为其可错性难以被纳入其中。在多数这里所提及的哲学家那里,记忆几乎被看成是意识现象,与认知相并列的意识现象之一,[28]但是从层级看,要比认知更为低级。这种状况甚至一直持续到梅洛·庞蒂那里。

20世纪初记忆问题又开始浮现。胡塞尔、柏格森、哈布瓦赫、保罗·利科等人都对记忆做过分析和研究,但依然没有引起关注。在胡塞尔的著作中,知识问题的影响依然很强;柏格森的最终关注点在于时间问题。[29]很多学者在记忆问题上不加区分“对象”与“条件”。当哲学家对灵魂、意识、理性进行研究的时候,无形之中预设了“作为灵魂构成部分的记忆”或者“作为意识状态的记忆”,这种预设受到认识论框架的影响。但是,记忆的另外一个规定性却被完全忽略,这就是记忆是意识体验得以对象化的条件。这一点在现象学视域中才是可以把握的。布伦塔诺是个不可忽视的学者,他将记忆看作是意识得以成为对象的前提条件。这让我们想到康德,他将时间和空间看成是先天直观形式。但是,作为时间现象的记忆能否作为直观形式却没有在他的体系中显示出来。我们看到的仅仅是在布伦塔诺这里,他指出,意识要成为对象必须能够作为内部感知对象存在,而记忆恰恰使得意识体验成为可感知的对象。另外一个就是胡塞尔,他也接受了布伦塔诺在这个问题上的影响,记忆是一种当下化的体验,使得过去的知觉体验重新变得鲜活。于是记忆表现成为意识显现自身的一种条件。当然,他更为重要的是批判了当时哲学家在“对象”与“内容”之间的不加区分,而这造成了记忆问题研究上的错误,即记忆仅仅被看作是过去内容之间的连接行为,而事实上记忆是不同于知觉体验的活动行为。

我们最终所关注的问题并不是有哪些哲学家对记忆进行过研究,而是记忆话题为什么会远离了哲学领地?哲学为什么能够重新有机会关注记忆?前一个问题在上面已经阐述,这与其内在追求真理的品质相关,与人们把对象与条件不加区分有关。这种解释是内在论的解释。但是哲学为什么有机会重新关注记忆现象?这一问题还有待于澄清。

首先要归功于布伦塔诺。布伦塔诺以及现象学的出现使得我们将记忆看作是对象构成的条件。这样在对象以及对象条件之间做出区分就具备了可能。

其次是现代科学技术发展外部因素作用的结果。当人类能够借助成像技术看到意识现象的物质基础时,已经走进了打开记忆现象的大门。f MRI成像技术使得人们能够对大脑神经元的活动进行成像,这对于意识研究来说是一个极大进步。但是这一技术最近也受到很多质疑。来自技术上的质疑是关于f MRI的技术缺陷。[30]瑞典学者安德鲁·艾昆德(Anders Eklund)指出:“虽然功能磁共振成像已经25岁了,但令人惊讶的是这种技术最常见统计方法未经过真实数据的检验。”[31]在他看来,这一项技术存在2项缺陷,其一是极高的假阳性率,相关文章2010年PNAS发表文章,而这直接影响记忆问题的研究;其二是软件包中的缺陷:当使用调试版本的时候,能够减少10%的假阳性率。哲学上的质疑来自其假设,这项成像技术主要是将大脑分成许多小单元(voxels),然后利用软件对这些小单元进行测量归类,寻找相似活动的区域,其假设是具体文字与大脑活动之间的对应表征关系。这里明显存在着逻辑实证主义的理论设定,图像与实体彼此对应,呈现出同构的表征关系。我们在维特根斯坦那里,也可以看到类似的论述。此外就是光遗传技术的出现,这项技术主要是起中介开关作用,一种通过光激活神经元活动的方法。这一技术完全克服了f MRI的技术缺陷,能够最大限度地解释记忆现象的神经机制。这些技术使得记忆现象的研究凸显出来。而神经科学发展所带来的就是记忆神经元理论的突破,比如记忆的激活、取回、删除等。尽管取得这些理论上的成就,但是对于记忆如何存储在大脑中以及如何取回却没有最终的答案。而这些发展无疑会激发记忆的哲学研究。另外,数字时代中虚拟现实技术、数字技术等新兴体验技术形式的出现,更是成为压垮哲学内在反思记忆现象研究障碍的最后一根稻草。

还有哲学内在反思的必然性所导致的结果。数字技术的出现,不仅赋予古老的哲学问题以新的形式,而且带来了新的问题有待于回答。当然,哲学再次关注记忆并非偶然的、外在因素推动的结果,而是其内在必然性的要求。20世纪初出现了哲学终结的现象,即哲学的话题逐渐消散在生物学、心理学、神经科学、社会学、历史学和文学等不同学科中。作为古老哲学对象的记忆现象也不能除外:记忆逐渐成为上述学科的研究对象,在不同的学科中被分裂研究,从局部的、分析的角度得到解释。尽管提出了一些具有价值的观点和命题,但是也存在一些问题,如整体意义模糊不清、本体论承诺互相冲突、记忆本质界定矛盾和记忆概念所指与能指不明等。从哲学角度研究记忆现象则是哲学自我反思的必然性表现形式。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。