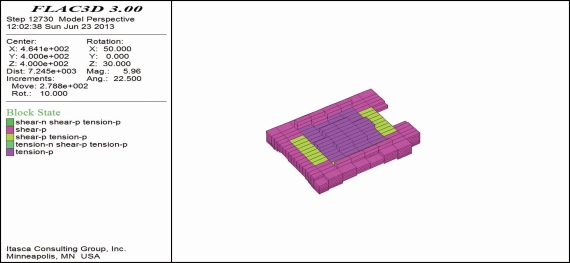

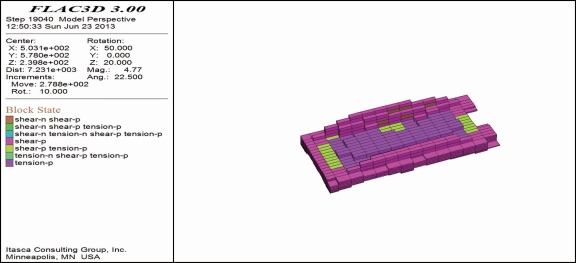

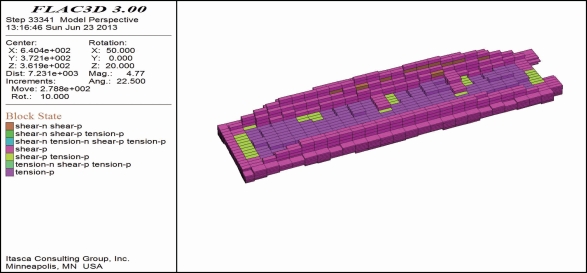

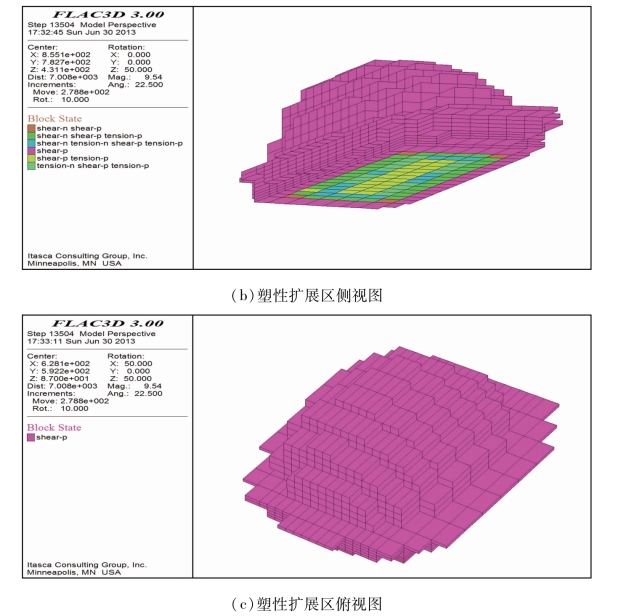

图5.17至图5.19分别为由蠕变损伤本构模型计算的上覆岩层塑性区扩展情况图。从图中可知,与前述计算相同,工作面顶板破坏首先是剪切破坏,由此顶板裂隙得到发育,进而发展为拉伸破坏,最终发生断裂或冒落。自煤层顶板由下而上,依次发育为拉伸破坏区域、剪切破坏区域和未破坏区域。随着工作面的推进,发生拉伸破坏的区域范围逐渐增大,而上部剪切破坏区域也在不断扩大,尤其是关键层破断时,这种现象更为明显。采动裂隙带岩层处于塑性破坏状态,采动裂隙发育,采动裂隙带上方直至基岩面,岩层基本未遭破坏。在采空区边缘,由于边界煤柱的存在,岩体处于拉压应力区,采动断裂发育充分,塑性区在此发育最高,形成两端高凸、中间低凹形状如马鞍状的分布形态。与Mohr-Coulomb本构计算结果相比,蠕变损伤本构模型计算的塑性区扩展更大。

从图中可以看出,老顶的破坏首先从岩梁两端及岩梁中下部出现拉破坏区,岩梁破坏的主要形式为拉破坏。随着推进距离的加大,开切眼一侧梁端上部扩展比较明显,岩梁中部下侧的拉应力区向开切眼一侧发育也较充分,总体破坏区表现出不对称性。

图5.17 推进到175 m时上覆岩层塑性扩展区

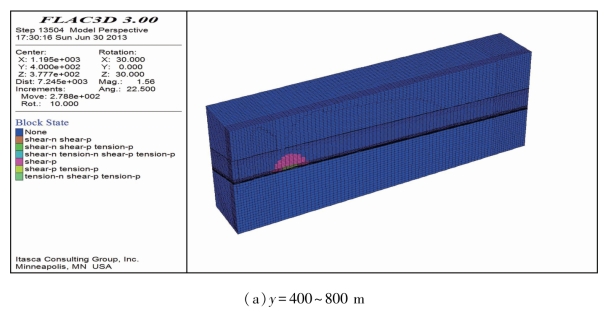

塑形屈服的单元当前剪切破坏为467 810个,当前拉伸破坏为495 480个,过去剪切破坏为4 954 800个,过去拉伸破坏为2 709 000个。由蠕变损伤本构模型计算的图5.20上覆岩层塑性区扩展情况可知,与前述计算相同,工作面顶板破坏首先是剪切破坏,由此顶板裂隙得到发育,进而发展为拉伸破坏,最终发生断裂或冒落。

为了更好地描述岩土层的损伤扩展,采用FLAC3D自带的FISH语言,开发编制了FLAC3D可识别的损伤程序,对采动影响下岩土体的损伤破坏演化规律进行了计算。

图5.18 推进到350 m时上覆岩层塑性扩展区

图5.19 推进到700 m时上覆岩层塑性扩展区

图5.20 上覆岩层塑性扩展区

计算过程中定义了一个额外变量(zextra),每一步计算产生的损伤均存储在这个变量里面,用于最后显示。由不同进尺下围岩损伤扩展规律图,分析出每次进尺都对顶板围岩造成不同程度的损伤,在顶板形成连续的损伤区域。顶板围岩的损伤扩展区域一直扩展到戊9煤层的底部,这对戊9煤层内部瓦斯的释放起到了很好的作用。

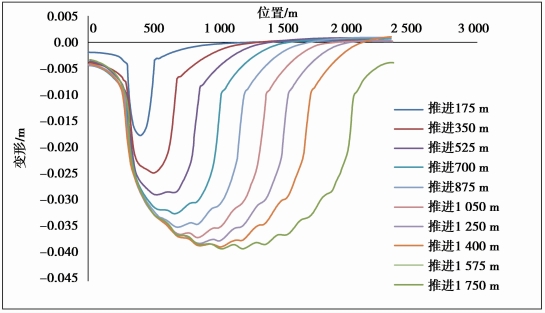

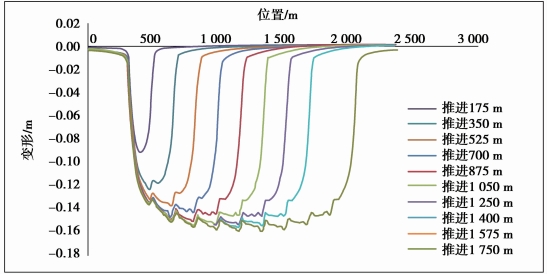

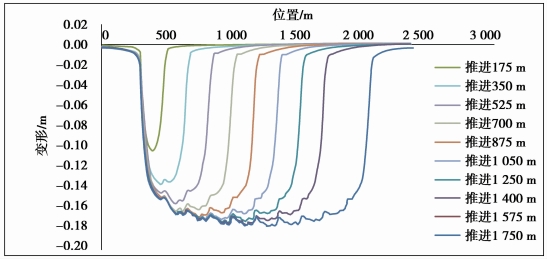

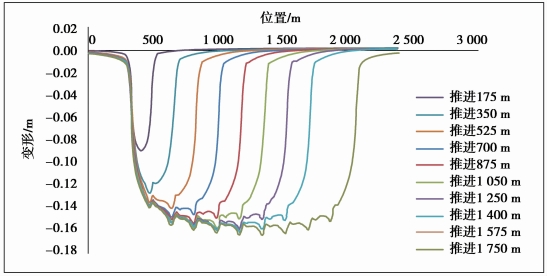

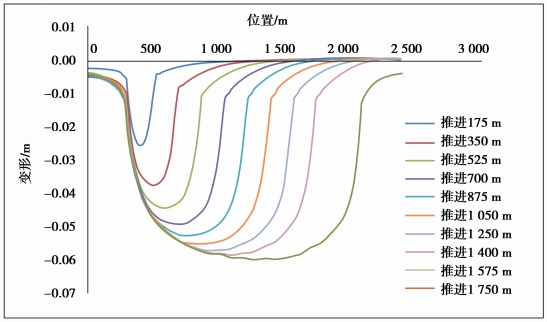

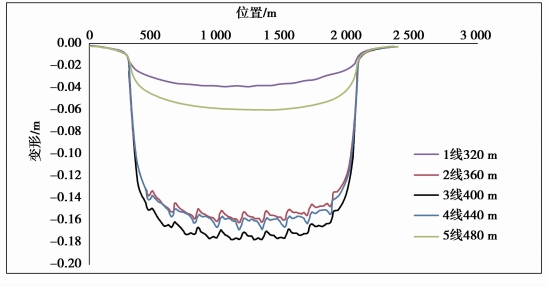

采用全部冒落法进行回采时,随着回采工作面的向前推进,采空区不断扩大,在上覆岩层中逐渐形成冒落、断裂及弯曲的特点。针对戊9煤层底板y=320 m、y=360 m、y=400m、y=440m、y=480m等5条监测线如图5.21至图5.25所示。在不同回采推进时刻的下沉布置了监测线,可以看出随着回采工作面向前推进,戊9煤层底板逐渐下沉,y=400 m既回采中线部位的下沉位移最大。

以y=400 m监测线为例(图5.23),工作面推进到175 m时的下沉量为10.1 cm,工作面推进到350 m时的下沉量为13.3 cm,工作面推进到525 m时的下沉量为15.2 cm,工作面推进到700 m时的下沉量为16 cm,工作面推进到875 m时的下沉量为16.9 cm,工作面推进到1 050m时的下沉量为17.2 cm,工作面推进到1 250m时的下沉量为17.5 cm,工作面推进到1 575 m时的下沉量为17.6 cm,而工作面推进到1 750 m时下沉量不再增加,仍为17.6 cm。

图5.21 y=320m监测线不同推进时戊9煤层底板位移下沉曲线

图5.22 y=360m监测线不同推进时戊9煤层底板位移下沉曲线(https://www.xing528.com)

图5.23 y=400m监测线不同推进时戊9煤层底板位移下沉曲线

图5.24 y=440m监测线不同推进时戊9煤层底板位移下沉曲线

图5.25 y=480m监测线不同推进时戊9煤层底板位移下沉曲线

图5.26 戊9煤层底板不同监测线最终位移下沉曲线

图5.26为戊9煤层底板不同监测线最终位移下沉曲线,可以看出y=400 m即回采中线部位的下沉位移最大,在y=320 m处戊9煤层底板的位移变形量最小。

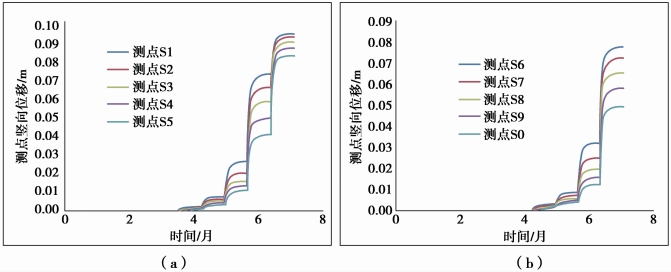

图5.27分别为己15煤层17200综采工作面顶板y=400 m处不同监测点蠕变曲线。

图5.27 己15煤层17200综采工作面顶板y=400 m处不同监测点蠕变曲线

煤层未开挖前,岩体处于平衡状态,一旦煤层开挖将引起周围岩体以及上覆岩层的应力重新分布,采动覆岩应力分布规律随开采步骤而不断调整变化。当煤岩层开挖后,沿煤层走向采空区上方覆岩出现充分卸压区,开切眼及工作面处出现应力集中,垂直应力基本呈对称分布。回采推进方向,采空区上覆岩层也出现充分卸压区,在两侧既进、回风巷附近出现应力集中,由于煤层倾角的影响,垂直应力呈非对称状态分布。

开采后,由于上覆岩体冒落移动,被煤层一定范围内应力近似呈“W”形分布,即在保护层开切眼上方采空区方向一定范围和工作面前方形成集中应力区。此范围内开采层应力增大,煤层透气性进一步降低,煤与瓦斯突出危险性增大;工作面前方一定范围内也存在一个应力集中区,采空区中部应力显著降低。

采动影响下覆岩破坏规律如下:

①随着回采工作面的推进,直接顶主要受开挖卸荷作用的影响,开挖后直接顶出现垂直层面向下的卸载膨胀变形,引起直接顶的离层、冒落,直接顶的破坏机理主要为拉破坏。

②老顶的破坏首先在岩梁两端及岩梁中下部出现拉伸破坏区,岩梁破坏的主要形式为拉破坏。随着推进距离的加大,开切眼一侧梁端上部扩展比较明显,岩梁中部下侧的拉应力区向开切眼一侧发育也较充分,总体破坏区表现出不对称性。

③数值模拟分析表明,开采后,由于覆岩冒落移动,距煤层一定范围内应力近似呈“W”形分布,即在保护层开切眼上方采空区方向一定范围和工作面前方形成集中应力区。此范围内被保护层应力增大,煤层透气性进一步降低,煤与瓦斯突出危险性增大;工作面前方一定范围内也存在一个应力集中区,采空区中部应力显著降低。

④己15煤层开采后上覆岩层形成的断裂带内破断裂隙和离层裂隙共生,其中断裂带上部以离层裂隙为主,下部以破断裂隙为主,且覆岩采动裂隙中穿层破断裂隙和岩层层面离层裂隙相互贯通;处于弯曲下沉带内的戊9煤层受己15煤层采动影响,产生膨胀变形,产生大量的离层裂隙和层内破断裂隙,较少产生层间破断裂隙。

⑤己15煤层采动影响有利于戊9煤层瓦斯等的流动释放,得到了采动覆岩裂隙与渗透性演化规律,总体趋势表现为气体渗流速度随综放循环的“冒落—压实—冒落”而发生“增大—减小—增大”的规律性变化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。