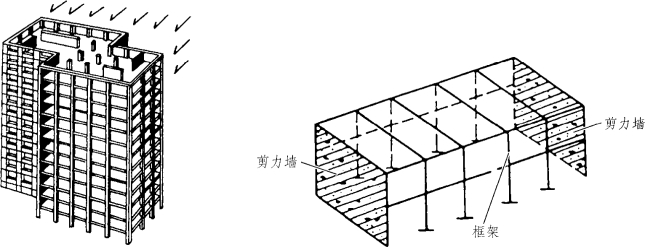

1.框架-剪力墙(筒体)结构的构成及适用范围

框架-剪力墙或框架-筒体结构是在框架结构中布置一定数量的钢筋混凝土墙体或钢-混凝土实心筒而成的一种结构形式(图1.81)。由于既保留了框架结构布置灵活的优点,又有剪力墙抗侧刚度大的优点,因而在高层建筑中得到广泛应用,如办公楼、宾馆、教学楼、图书馆、医院等。

图1.81 框架-剪力墙结构

2.框架-剪力墙(筒体)结构布置

框架-剪力墙(包括筒体,下面不再重复注明)结构布置的关键是剪力墙的数量和位置。框架-剪力墙结构中,结构的抗侧刚度主要由剪力墙的抗弯刚度确定,顶点位移和层间变形都会随剪力墙抗弯刚度的加大而减小。为了满足变形的限制要求,建筑物愈高,要求抗弯刚度愈大。但是,剪力墙多,结构的抗侧刚度大,侧向位移小,但材料用量偏多,结构自重加大,结构自振周期短,地震作用效应大;剪力墙少,结构的抗侧刚度小,侧向位移大,结构自振周期长,地震作用效应小。从震害的角度看,剪力墙自身强度和刚度均较大。通过震害的调查分析表明,剪力墙多时往往震害较轻,而剪力墙过少时,结构侧向位移大,结构和非结构构件的损失严重。从材料的用量和经济的角度看,框架部分的材料用量,并不比剪力墙部分的材料用量减少很多。随着剪力墙的增多,毕竟材料用量增大,导致基础和地基处理费用增高,而剪力墙少,更有利于建筑平面的灵活布置。可以认为,当建筑物层数不多时,剪力墙还是少设为好。

根据多年来的工程设计经验总结,在独立的结构单元内,剪力墙的设置数量应符合下列原则和要求:①为能充分发挥框-剪体系的结构特性,剪力墙在结构底部所承担的地震弯矩值(可按第一振型计算)应不少于总地震弯矩值的50%;②沿结构单元的两个主轴方向,按地震力计算出的结构弹性阶段层间侧移角的最大值应分别不大于《高层规程》关于层间侧移角限值的规定。

框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系。抗震设计时,结构两主轴方向均应布置剪力墙。框架-剪力墙结构中,主体结构构件之间除个别节点外不应采用铰接,梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合。

框架-剪力墙结构中剪力墙的布置要符合下列要求:

(1)剪力墙布置以对称、周边为好,可减少结构的扭转。在地震区要求更加严格。当不能对称布置剪力墙时,也要使刚度中心尽量和质量中心接近,减少地震作用产生的扭转。剪力墙靠近结构外围布置,可以增强结构的抗扭作用。但要注意,在同一轴线上,分设在两端、相距较远的剪力墙,会限制两墙之间构件的收缩和膨胀,由此产生的温度应力可能造成不利影响。

(2)纵向与横向的剪力墙宜互相交联成组,布置成T形、L形、口形等形状,以充分发挥剪力墙的作用。在高度较大的建筑中,剪力墙要布置成井筒式,以加大结构抗侧力的刚度和抗扭刚度。

(3)剪力墙的布置位置:电梯间、楼梯间(它本来就需要用墙围护,在该处设置剪力墙对建筑空间的利用没有妨碍,并有利于加强楼盖结构);横向剪力墙宜布置在接近房屋的端部但又不在建筑物尽端(比设在中部位置能更有效地发挥抗扭转作用);建筑平面的复杂部位(由于该处平面复杂,受力状态复杂,需要特别加强);恒载较大的位置。

(4)不适宜布置剪力墙的位置是:伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧(缝两侧都布置剪力墙时不便于支模施工);建筑物的剪力墙位于建筑物尽端时,不利于剪力墙底部的嵌固,需要较大刚度的基础结构;纵向剪力墙的端开间(建筑物纵向较长时,不宜在建筑物两端布置纵向剪力墙,以免温度变形的约束作用对结构产生不利影响)。

(5)应布置3片以上剪力墙,各片剪力墙的刚度宜均匀,单片剪力墙底部承担的水平剪力不宜超过结构底部总水平剪力的40%。

(6)剪力墙宜贯通建筑物的全高,应避免刚度突变;剪力墙厚度沿高度宜逐渐减薄;剪力墙开洞时,洞口宜上下对齐。

在框架-剪力墙结构体系中,设置多少剪力墙才算合适,这是必须解决的问题。如果剪力墙布置得太少,将使框架负担过重,截面与配筋量过大,建筑的侧移也必定增大;剪力墙设置得过多,则会导致地震作用过大,而且会因剪力墙的强度得不到充分利用而造成材料的浪费。(https://www.xing528.com)

在框架-剪力墙结构体系中,剪力墙与框架共同承受水平剪力,在结构布置时,应使大部分水平剪力由剪力墙承受,但框架承受的水平剪力也不应过少,这是因为框架毕竟也具有一定的抗侧刚度。在实际工程中,一般控制在剪力墙承受结构底部剪力的70%左右,框架承受结构底部剪力的30%左右。

在初步方案设计阶段,剪力墙的数量可以按壁率法确定。所谓壁率,系指同一层平均每单位建筑面积上设置剪力墙的长度。日本总结了关东、福井和十胜冲三次地震中震害与壁率的关系,发现:壁率大于150mm/m2者,建筑物破坏极轻微;壁率大于120mm/m2者,破坏较轻微;壁率大于70~80mm/m2者,破坏不严重;壁率小于50mm/m2者,破坏很严重。对此,可供设计者参考。

在初步设计阶段,剪力墙的布置也可以按剪力墙面积率来确定。所谓面积率,系指同一层剪力墙截面面积与楼面面积之比。根据我国大量已建的框架-剪力墙结构的工程实践经验,一般认为剪力墙面积率为3%~4%较为合适。显然,整个框架-剪力墙结构的结构布置是否得当,最终应由房屋的侧移验算决定,如不满足侧移要求,尚需作适当调整。

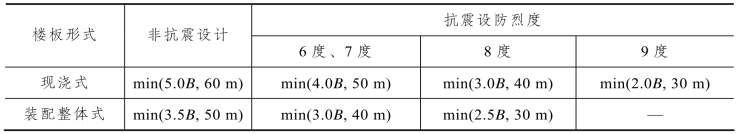

为了保证各片剪力墙和各榀框架的位移相等,协同工作,必须满足楼盖在平面内抗弯刚度无限大的要求,而剪力墙之间的距离,则是楼盖平面刚度及其变形大小的决定因素。所以,必须控制剪力墙之间的最大间距。剪力墙的最大间距由水平作用的性质(风力或抗震设防烈度)和楼盖形式决定。而且,无论水平作用的性质如何,对现浇楼盖,剪力墙的最大间距,均不得大于楼盖宽度的4倍;对于装配式楼盖,均不得大于楼盖宽度的2.5倍。剪力墙的间距也不宜过小,《高层规程》规定,剪力墙的最小间距应满足表1.5的要求。

表1.5 剪力墙的间距

注:1.表中B为楼面的宽度;2.装配整体式楼面指装配式楼面上做配筋现浇层;3.现浇部分厚度大于60mm的预应力或非预应力叠合接板可作为现浇楼板考虑。

3.框架-剪力墙(筒体)结构的变形及受力特点

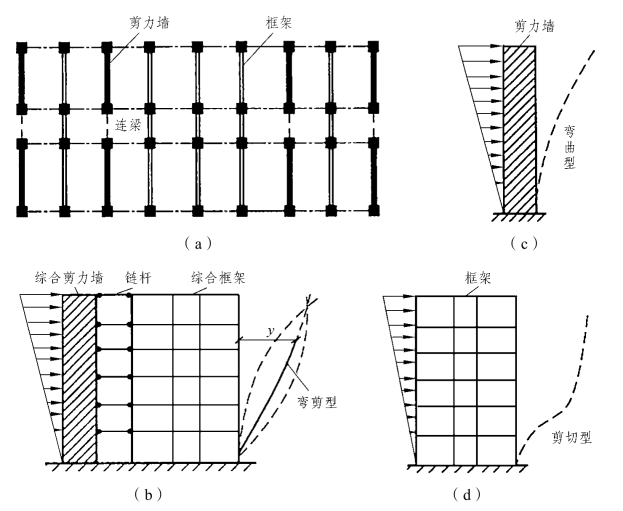

框架-剪力墙由框架和剪力墙两种不同的抗侧力结构组成,这两种结构的受力特点和变形性质是不同的。在风载和水平地震作用下,剪力墙是竖向悬臂弯曲结构,其变形曲线呈弯曲型;框架在水平荷载作用下的变形曲线为剪切型。框-剪结构中的框架和剪力墙通过刚性楼盖和连系梁保证二者的共同工作,亦即保证框架和剪力墙共同抵抗水平力。因此,框架结构在水平力作用下的变形曲线呈反S形的弯剪型位移曲线,如图1.82所示。

图1.82 框架-剪力墙的受力分析

框架-剪力墙结构,在竖向荷载作用下,框架和剪力墙各自承受所在范围内的荷载,并由此求出各自在竖向荷载作用下的内力。然后再和侧向力作用下所求得的内力组合在一起,对框架和剪力墙分别进行截面承载力计算。因此,了解水平作用下框架-剪力墙结构的受力特点,对于框架-剪力墙结构房屋的设计,具有十分重要的意义。

以图1.82所示的框架-剪力墙结构为例,假定:①楼盖在其水平面内的刚度无限大,同一楼层标高处各抗侧力结构的位移相等;②结构平面基本对称,房屋的刚度中心与水平作用的合力中心相重合,即保证结构不发生扭转;③框架和剪力墙沿高度方向的刚度均匀分布。

将一个结构单元内所有的框架综合在一起形成综合框架-总框架,将所有的剪力墙综合在一起形成综合剪力墙-总剪力墙,并通过每层的刚性楼盖将总剪力墙和总框架连在一起,形成如图1.82(b)所示的框架-剪力墙结构体系的铰接体系。其中的链杆,代表刚性楼盖和连系梁的作用。如果考虑链杆的转动约束作用,则成为框架-剪力墙结构的刚接体系。

单独剪力墙在侧向力作用下的变形曲线以弯曲型为主,层间侧移越靠近顶层越大,如图1.82(c)所示。而单独框架在侧向力作用下的变形曲线以剪切型为主,其层间侧移越靠近底层越大,如图1.82(d)所示。框架-剪力墙结构体系,由于有刚性楼盖的联系,其综合变形曲线介于弯曲型和剪切型之间,故必定以折中的弯剪型为主,而且会在中部的某个部位出现反弯点,如图1.82(b)所示。

由此可知,在侧向力作用下,在框架-剪力墙体系的底部各层,总剪力墙与总框架之间彼此相拉。总剪力墙因被拉而内力加大,侧移加大;总框架因被拉而内力减小,侧移减小。反之,在反弯点以上各层,总剪力墙与总框架之间彼此相推。总剪力墙因被推而内力减小,侧移减小,总框架因被推而内力加大,侧移加大,最终达到二者变形协调一致。这就大大改善了作为柔性结构的纯框架底部内力与侧移过大,作为刚性结构的剪力墙顶部内力与侧移过大的缺点,在一定程度上可以阻滞顶部剪力墙的侧移,从而使得房屋的最大层间侧移和房屋总侧移显著减小,亦即增大了房屋的抗侧移刚度,故框架-剪力墙结构属于中等刚性结构体系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。