“句章之墟”称呼,出于唐开成元年(836)《唐故守右威卫长琅琊王府君(赟)墓志铭并序》[13]文中。

乃居句章焉。……迁窆于句章之墟,祖妣葬之侧也,去州城五十里。

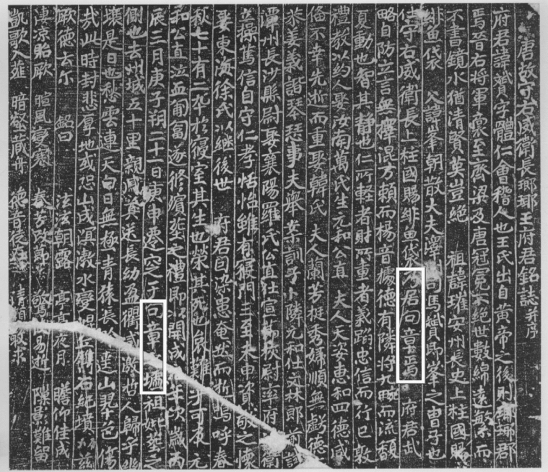

王赟墓石1975年出土于鄞县洞桥乡(今海曙区洞桥镇)唐家堰村附近的坟滩地,1982年由当时的鄞县文管会征集保管(见图3-1-6)。[14]

【图3-1-6】《王赟墓志》拓片。图为《碑铭撷英》书影

墟,作为名词,其基本字义有三:大丘,可引申为墓葬之地;故城,著名的即殷墟,又引申为有人居住但不甚繁华之处,即村落;集市,商贾货物辐辏处,古谓之务,今谓之集,又谓之墟。

那么,此处所谓的“句章之墟”,应当何解?

首先,坟茔不可能择址于集市之地,故此处之“墟”不能当草市解。

其次,此处之“墟”或可当大丘解。(https://www.xing528.com)

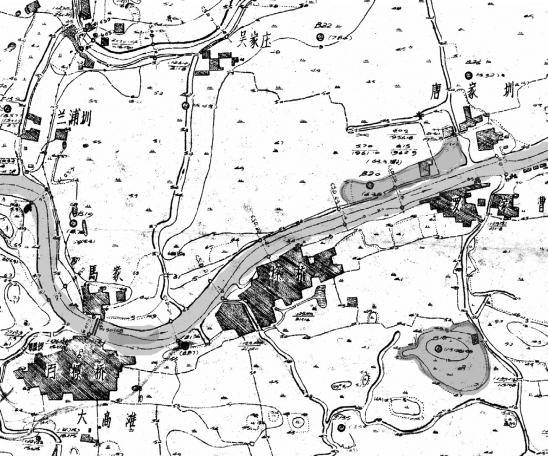

“某某之墟”或许是本地唐墓志文中常见的“某某之原”的范文格式,是对坟茔地形的描述,“墟”指土丘,“原”指平地。距唐家堰村隔鄞江仅一里处的墩头山,在1957年11月测绘的奉化江流域万分之一的地形图上,显示其最高点仅13.98米(吴淞高程),这就是典型的土丘了,那里曾在1984年出土过石犁、石斧两件,还是汉晋墓葬群的所在。[15]在此地形图上,还可见唐家堰西侧有唐君庙(由《鄞县通志》地图读得),庙西依小土丘,制高点仅6.36米(见图3-1-7)。向乡老采访可知,王赟墓石出土的“坟滩地”,即唐君庙西的小土丘。因此,所谓的“句章之墟”,要么指抬头可见的墩头山,要么正是指王赟墓所在的小土丘。这个小土丘在唐代前后的面积应该还要大些,是下江(鄞江)北岸的一块台地。

“某某之墟”的说法,还见于五代后周广顺二年(952)的《唐吴越国故钱唐郡元公(图)墓志铭并序》[16]中“宅窆于灵岩乡明堂奥之墟”云云。“明堂奥”即明堂岙,它一直到现代还是一个村,这提示我们,“句章之墟”也可能是指句章村。

所以,“句章之墟”之“墟”,可能的解释是指土丘、村落。

而土丘、台地,是早期人类定居的理想之地,所以这里曾经有村落是自然而然的事,进一步地,还不妨推想这里曾经是官署的所在。

本文前面已推想存在过故城句章B,但对它的具体位置只以《鄞县通志》之《鄞及邻县沿革图》上的“它山”姑且代之。现在,可以认为,那东晋末期曾侨置“它山”的句章县署之故城句章B,就在王赟墓石的出土地,“句章之墟”就是指只存在了13年的故城句章B之废墟。

刘裕之所以把被孙恩袭破的句章县侨置于此,恐怕是因为当时由仲夏湖迹区、小江湖湖迹区组成的小江湖灌区的开发已经相对较为成熟之故。2005年发掘的洞桥镇宣裴村南侧蜈蚣岭的东吴、西晋墓葬中,出土了一些铭文砖,其中埋葬年代为西晋元康元年(291)的M16两枚墓砖有“中夏里夏丹杨”之铭文,[17]说明至少在此前110年时,此地就已有称为“中(仲)夏里”的乡村组织了。何况这一块江畔台地,更是立署的最佳之地。

【图3-1-7】1957年唐家堰(上)、墩头山(下)万分之一地形图。笔者收藏

但此地过于狭小,当故城句章B迁出之后便被废弃。到了四百多年后的唐开成年间,自然被目为“句章之墟”了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。