《新唐书》卷四十一《志第三十一·地理五》,在“ ”县条下注有:

”县条下注有:

南二里有小江湖,溉田八百顷,开元中令王元纬置,民立祠祀之。

《新唐书》前后修史历经17年,于宋仁宗嘉祐五年(1060)完成,是现见最早提及小江湖的文献。

关于小江湖,地方史研究上历来聚讼纷纭,有认为小江湖即小湖(指今月湖)的,也有认为小江湖在今鄞江镇以东一带的。周时奋认为“南二里”,当为“南二十里”。[43]这显然是不同意小江湖即小湖的说法。

作为流域或水系,小江湖是鄞西平原地区南部独立的地理单元,其渊源最初有二,即清源溪、钟家潭。仲夏、前虞两湖迹区湮废成陆后,建岙之水介于莺脰湖流域和小江湖流域之间,在本书中它最终被归为小江湖流域的继承者——它山—鄞江水系。

此三水东出山口后,下有小江湖与马湖。小江湖在鄞江北,马湖在鄞江南。

(一)马湖

马湖处鄞江以南的山麓,民国《鄞县通志》地图上,在豹山前村南有马湖桥庙,故猜测马湖应在这一带。

清初属句章乡,晚清属章远乡,系三十三都三图。民国二十年(1931)属第七区,设为马湖乡。二十四年(1935)撤区,乡直属于县,马湖乡的范围似有扩大。1956年后并入宁锋乡。今地属洞桥镇。

根据其周边的自然河道走向,笔者猜测马湖的形状如图(见图1-2-9)。马湖局促于鄞江与剡江之间,在水利上的地位、价值是很有限的,所以它的湮废究竟在什么时候,地方文献亦无记载。

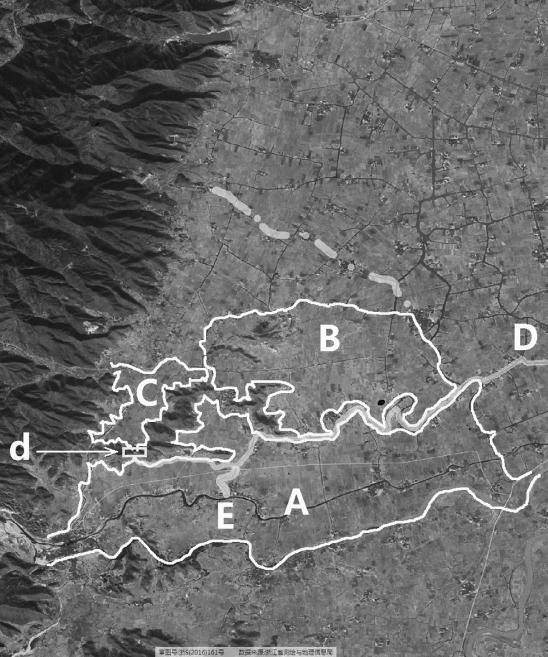

【图1-2-9】马湖推想图

(二)小江湖

1.湖界

笔者同意周时奋关于小江湖西界在“光溪下游的山口”之结论。

小江湖的北岸,即西自竹节岭、横山头,折北向石麒麟山、湖汇山,再折东至原始莺脰湖的南岸。

小江湖的南岸,即今鄞江,俗称下江。

其东,最初估计在照天港一线。

但小江湖比莺脰湖更早地进入了衰退,先是它的南岸后退到了今南塘河上游,俗称上河一线;其北岸也向上河方向蚕食;之后,随着前虞、仲夏湖迹区的退变,小江湖的东岸也步步西缩到力施庙、沙港一线。于是,小江湖的面积越来越小,到了唐代设明州的开元年间上半期,小江“湖”恐怕已经变成了小江“河”了(见图1-2-10),乃有开元 令王元

令王元 “置”小江湖事(《新唐书》卷四一)。

“置”小江湖事(《新唐书》卷四一)。

其实,王元 是“复”小江湖。

是“复”小江湖。

【图1-2-10】小江湖演变推想图。南北向曲线推想为组合湖之界线

2.小江湖为组合湖

注意到,它山口以东,过惠明河口—兰浦堰一线,直至洞桥以西这一片田地,与仲夏畈情形相类似,即没有沟渠有池塘,粮产正常,区内无村落,但边缘有人居住的历史却相当悠久,比如唐家堰出土有唐开成元年(836)的王赟墓石,章家山出土有唐咸通十一年(870)的刘彤墓石。

1977年浙江省区域地质调查大队据鄞江桥鄞井2号钻孔剖面所建鄞江组(Q4y)显示:

鄞江桥组以河流沉积为主,平行不整合或超覆在山门街组之上,组成数级堆积阶地。岩性以砂、砂砾石和砾石为主,以含黏性土少、结构松散为特征。局部地区沉积物粗细相间,组成四个韵律。同期沉积物从上游至下游其圆度、粒径、成分之变化都较明显。……除河流沉积外,尚有洪积、湖沼沉积和风积等。厚度5—9m,局部>13m。[44]

此后的地质史研究上,对岩石地层的命名以及相关数据乃至应用区域多有变动,对鄞江桥组正层亦曾数次钻取、测制,包括碳14测龄等数据也略有不同。不过正层样本出于它山堰东、鄞江南的河漫滩,反映了它山堰近侧鄞江下游地质变迁结果之结论,则基本不变。[45]

从中可以发现,鄞江桥组所描述的地质过程表明,这一带曾存在过湖沼相沉积,半炭化腐木或植物残骸处于四个沉积韵律之最下,夹杂于砂砾石局部夹粉土质轻亚黏土之中,几次测得δ14C年龄值为7240±125(1977)、7900±150(1989)、8447±149(1992),[46]全新世。这提示鄞江它山口内外存在湖泊的历史并不长。

前引宁波幅地质图(H-51-XX)显示,在它山口以东及惠明河口—兰浦堰一线以西,存在大片的全新统冲积层Q4 al,与整个鄞西平原的海积粉砂质亚黏土、黏土Q4

m全然不同(参见图1-2-5-1的方框处)。田野采访乡老,均表示这一带土壤为沙土;魏岘的《四明它山水利备览》也说:“它山一境,其地皆沙。”

这提示,鄞江桥组可能并不适用于表述或刻画小江湖区惠明河口—兰浦堰一线(参见图1-2-10上之南北向曲线)以东的地层或地质过程。

由此,当可以猜测,Q4 al覆盖的区域正是原始小江湖的西部,属山地丘陵区的湖泊,它最初可能是地质年代形成的一个凹陷区,有天然的蓄洪、纳沙之用。而原始小江湖的东部,为海滨平原湖泊。这是惠明河口—兰浦堰一线西东地层分属陆相冲积(Q4al)和海相冲积(Q4 m)的地质原因。所以,原始小江湖其实是山地丘陵湖泊(西部)和海滨平原湖泊(东部)连为一体的组合湖,它以钟家潭来水为主要水源。

当钟家潭出山口后的冲积扇台地阻滞水路时,有一路水由原始小江湖的西南边斜蹿而出,形成了后来的鄞江(即所谓“下江”),并成为大溪水最主要的出路。自此,小江湖与马湖各处下江两边,分道扬镳。

(三)小江湖灌区

仲夏湖迹区成陆后,建岙之水便不能进入莺脰湖,它的主流经大桥、翁姚,流向湖汇山之北,惠及仲夏湖迹区者十不能一。于是从莺脰湖脱离出来的仲夏湖迹区成为没人照顾的“弃儿”。

无奈何,仲夏湖迹区只能归入小江湖流域来解决这片区域的灌溉问题。(https://www.xing528.com)

从卫星地图看,照天港以西的小江湖盆地区(下称小江湖湖迹区),和仲夏湖迹区有共同的特点:区内河网密度过小。

事实上,这两片毗连的湖迹区,是整个西乡平原中河网密度最小的。随着鄞西农业开发程度的加大,这两片湖迹区自然成为开垦的目标,它们的灌溉便成为人们急需解决的问题。

另外,蒋山—蜃蛟—前虞这一片孤丘地带,原为凸入原始莺脰湖的半岛,莺脰湖和小江湖衰退后,它变成了莺脰湖与小江湖之间的分水岭。

这里,把从蒋山、蜃蛟、前虞到照天港,再沿鄞江折返到它山口这一片区域,合称为小江湖灌区(见图1-2-11)。

小江湖灌区所要解决的问题是引水和阻咸。

1.引水,必需疏浚

当小江湖遇到人类时,它的形状狭长,似江非江似湖非湖,故名如此。由于泥沙冲积和农业围垦,其狭长的湖面宽度进一步缩小,退化为小江、小泾,[47]是为上河(即南塘河上游)的基干。

由于大水不断冲刷的切割效应,下江的河底高程要低于小江湖的湖底乃至北汊(即所谓“上河”)的河底,这形成了一个“漏斗”,大量的溪水流失于鄞江,此所谓“淡水虽多无计停”也。同时由于大水常常带来大量的泥沙,它山口以东的湖面渐次成陆,成为汉晋以来鄞西地区农业开发的热土。但大水带来的泥沙,除了成陆,还淤塞上河,导致本来注入上河不多的溪水更少,使小江湖湖迹区内地下水位下降,池塘干涸,大片农田因此得不到灌溉。这是唐开元年间 县令王元

县令王元 疏浚小江湖的原因。

疏浚小江湖的原因。

【图1-2-11】小江湖灌区示意图。A为小江湖湖迹区,B为仲夏湖迹区,C为山麓小湖,d为仲夏堰,自d到D为仲夏港,E为惠明桥河口,上方点划线为小江湖港区的北界

周时奋说:“经沙港引水入鄞西平原,因逢小江湖淤积,于是在淤湖中开河道。”也就是说,小江湖治理实为疏通被大溪之水夹带而来的泥沙,以使丰沛的山水顺利流入小江湖内潴蓄。所以,比起《新唐书》的“置”字,还是“开”字来得确切。

不过,开元年间王元 开小江湖,并非为了引水入“鄞西平原”,因为当时偌大的广德湖还在。王县令只是为了将钟家潭来水引入小江湖湖迹区,以让区内丘田之间的连片水洼或大小池塘有水可潴、有水可汲而已。

开小江湖,并非为了引水入“鄞西平原”,因为当时偌大的广德湖还在。王县令只是为了将钟家潭来水引入小江湖湖迹区,以让区内丘田之间的连片水洼或大小池塘有水可潴、有水可汲而已。

2.阻咸,实为治土

咸潮入侵小江湖乃至后来的上河,也是当年人们所不得不关心的问题。

它山堰兴筑之前,“鄞江诸溪尽注于江,江潮上涨时,咸潮可上溯至平水潭(鄞江镇以上3公里左右)”[48],此说或自唐代的僧元亮诗“连接大江通海水,咸潮直到深潭里”而来。

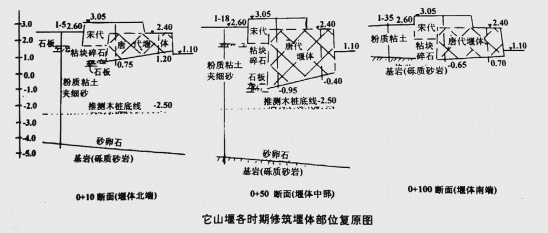

它山堰下的鄞江,属于感潮河段的尾闾。在1995年为保护它山堰进行堰体上游混凝土铺盖及帷幕灌浆工程施工前,对它山堰进行了现场勘探,测得唐代堰体高2.4米,堰下水位高1.1米(见图1-2-12)[49],也就是说堰下潮位差不大于1.3米,它山堰经钟家潭到平水潭一线,水势平缓,两端高差(坡降)估计也小于1.3米,故未筑堰前的潮区界(即潮水位影响所及最远点或潮差等于零的地方)直抵平水潭,完全有可能,特别是在亢旱时期,咸潮入侵平水潭应该是曾经的史实,也是唐开元年间 县令王元

县令王元 兴筑它山土堰的原因。

兴筑它山土堰的原因。

【图1-2-12】宋代将唐代它山堰堰顶加高65厘米。图为《它山堰暨浙东水利史学术讨论会论文集》书影

所应注意的是,感潮河段里未必是苦咸海水,当上游来水丰沛时,咸潮受溪水阻挡,距潮区边界很远,且中间隔着大段的淡水河段,这时潮水溢入内河,其实问题不大,此所谓“顶潮纳淡”是也;但旱季特别是发生持续数月的亢旱,咸潮将不受阻遏地连续逐步溯流上侵,甚至直抵潮界区边缘。也就是说,它山堰未筑时的大旱年,咸潮会侵入它山口以西的平水潭,并由此而倒灌进入上河。其中的道理,对于鄞东也一样:

况田多濒江,全赖河水抵御咸潮。若河水浅涸,咸潮倒灌,为患尤甚。[50]

但咸潮入侵的程度,却未必至于如全祖望所说“江潮深入内地,长春门外两岸五十余里之田皆不可耕”的地步,盖因其时溪水枯竭,入上河的咸潮一路渗漏河底,不能行远也。

咸潮入侵上河的灾难性后果,实际上限于前述有![]() 地层的区域,处于惠明桥河口—兰浦堰以西的小江湖湖迹区。这片区域内没有河渠,农田靠的是池塘灌溉,而咸潮倒灌入侵的直接后果是污染了地下水,[51]从而导致土壤的盐碱化。

地层的区域,处于惠明桥河口—兰浦堰以西的小江湖湖迹区。这片区域内没有河渠,农田靠的是池塘灌溉,而咸潮倒灌入侵的直接后果是污染了地下水,[51]从而导致土壤的盐碱化。

所以,王元 筑它山土堰的最初目的,实为阻咸。但土堰能阻咸,却没有蓄淡的功能,因为一旦上游来水丰沛迅猛,土堰是极易被冲垮的。

筑它山土堰的最初目的,实为阻咸。但土堰能阻咸,却没有蓄淡的功能,因为一旦上游来水丰沛迅猛,土堰是极易被冲垮的。

正是从这个意义上说,王元 的它山堰实质上是一项以治土为目的的水利工程。

的它山堰实质上是一项以治土为目的的水利工程。

而且,从小江湖的演变过程来看,王元 在他任期中的两项工程,是疏浚小江湖在先,兴筑它山堰在后。

在他任期中的两项工程,是疏浚小江湖在先,兴筑它山堰在后。

但小江湖的寿命并没能因此而增续多长时间,当唐晚期的中和元年(881)前后,释宗亮所作的它山堰一歌一诗(载《四明它山水利备览》)中已然不见了小江湖的踪影,这意味着小江湖在当地父老的记忆中亦已烟消云散(“略呼父老问来由……”)。

3.陂塘汲水,需要一条河

如前所述,整个小江湖灌区,尤其是小江湖湖迹区和仲夏湖迹区内的河网密度是整个西乡平原里最小的,而且也看不出存在过人工沟洫工程的明显痕迹。这与广德湖被废而为田后的地形地貌迥然不同。田野采访了解的结果表明,小江湖湖迹区内的农田灌溉方式,也与仲夏畈一样,靠的是池塘,尤其在今名凤凰山(《鄞县通志》地图标注为鸟山)以东的上河下江之间,无论在卫星地图还是万分之一的地形图上,都可见有不少池塘遗留。

这说明,小江湖灌区千百年来的灌溉方式,恐怕是鄞西地区最为独特的陂塘汲水,而非沟渠引水。

目前,惠明河口—兰浦堰一线以西这片![]() 覆盖的田地,以蔬菜、贝母、柑橘、番薯、芋艿等旱地作物为主,水稻播种面积已经不大。但乡老说以前下江上河之间,均为水田,在水稻生长需淹灌的阶段,沿下江上河一线有密密麻麻的水车,先前靠人力畜力,后来则靠抽水机。照此情形可以猜测,在唐代农业粗放生产方式下,至少

覆盖的田地,以蔬菜、贝母、柑橘、番薯、芋艿等旱地作物为主,水稻播种面积已经不大。但乡老说以前下江上河之间,均为水田,在水稻生长需淹灌的阶段,沿下江上河一线有密密麻麻的水车,先前靠人力畜力,后来则靠抽水机。照此情形可以猜测,在唐代农业粗放生产方式下,至少![]() 覆盖的田地(即小江湖湖迹区之西部),当以种植五谷粮食中的黍稷麦菽和经济作物中的蔬果桑麻等旱地作物为主。如此,则田间灌溉靠陂塘汲水当能满足。

覆盖的田地(即小江湖湖迹区之西部),当以种植五谷粮食中的黍稷麦菽和经济作物中的蔬果桑麻等旱地作物为主。如此,则田间灌溉靠陂塘汲水当能满足。

但池塘灌溉的要点是地下水位距地表要浅,或者说地下水位要高。小江湖湖迹区的西部的地层![]() 透水性好,问题不大。但仲夏湖迹区表土下为青紫泥,透水性不好,一旦地表水干涸,陂塘很难由地下水补充,除非用井。但田间水源到了要靠井的地步时,这片田地便会产生治水的强劲需求,在鄞西,沟渠引水自然是最成熟的灌溉技术。而从仲夏畈的遗迹看,直至1946年,并无人工沟渠纵横贯穿田间。

透水性好,问题不大。但仲夏湖迹区表土下为青紫泥,透水性不好,一旦地表水干涸,陂塘很难由地下水补充,除非用井。但田间水源到了要靠井的地步时,这片田地便会产生治水的强劲需求,在鄞西,沟渠引水自然是最成熟的灌溉技术。而从仲夏畈的遗迹看,直至1946年,并无人工沟渠纵横贯穿田间。

如前所述,仲夏湖迹区原为莺脰湖的一部分,即使后来脱离大湖并退化为沼泽,但本身潴留地表水不少,地下水位更是不低。小江湖湖迹区的惠明桥河口—兰浦堰以东、照天港以西之片区,情形也与此相同。但随着小江湖淤垦为田,建岙之水出梅园大桥后以北绕芝山—湖汇山为主流,仲夏港长丘两侧便成为远离溪河的无河贯穿地带,其北距湖汇山后的建岙之水主流约2.3公里,南距上河约1.3公里,于是仲夏湖迹区内的水洼就难以得到持续有效的补充水源。

所以,这里需要一条横贯仲夏—小江湖湖迹区的河,且水量要大而稳定。

笔者认为这就是唐太和明州刺史于季友兴筑仲夏堰的目的。

也就是说,王元 疏浚小江湖,于季友兴筑仲夏堰,都是为了将水引入小江湖湖迹区和仲夏湖迹区内。不久,人们发现只要仲夏港有水,这两片毗邻湖迹区内的池塘也就有水,贯穿田间的河渠就是未必需要的,于是池塘便大量出现。池塘水源靠天落水与地下水补充,而地下水的来源,只需有河流经过,靠侧渗就可源源不断。这是小江湖灌区以陂塘汲水为灌溉方式的历史成因,也是鄞西地区最早最大的这两项水利工程附近,反而没有沟渠系统配套的真实原因。

疏浚小江湖,于季友兴筑仲夏堰,都是为了将水引入小江湖湖迹区和仲夏湖迹区内。不久,人们发现只要仲夏港有水,这两片毗邻湖迹区内的池塘也就有水,贯穿田间的河渠就是未必需要的,于是池塘便大量出现。池塘水源靠天落水与地下水补充,而地下水的来源,只需有河流经过,靠侧渗就可源源不断。这是小江湖灌区以陂塘汲水为灌溉方式的历史成因,也是鄞西地区最早最大的这两项水利工程附近,反而没有沟渠系统配套的真实原因。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。