目前,关于重庆地区富有机质页岩储层评价研究较少,缺乏可供勘探开发参考的储层评价指标标准。 基于页岩储层地质特征,以页岩储层沉积特征、岩石学特征、物性特征、岩石微观结构特征及含气性特征作为页岩储层评价的主要内容,优选页岩沉积相、厚度、埋深、岩相、岩石矿物组分、脆性、孔隙度、渗透率、孔径、比表面积及含气量作为页岩储层评价的关键指标参数。 结合重庆地区地质特征、钻井岩心分析测试数据及页岩气试气数据,下面探讨并建立适应重庆地区富有机质页岩自身特点的页岩气储层评价关键指标标准,指导重庆地区勘探开发工作。

1)页岩储层沉积特征评价

(1)沉积相

在早古生代,整个四川盆地由于受到铜湾运动末期的影响,表现为中间高两边低,川中隆起开始形成,而且在四川盆地周缘发育大型断裂,如城口断裂、华蓥山断裂以及齐耀山断裂,这些断裂在早古生代时期表现为拉张性质的正断层,导致由盆地中间向周缘水体逐渐变深,由浅水砂质陆棚相逐渐过渡到浅水泥质陆棚相再到深水泥质陆棚相。

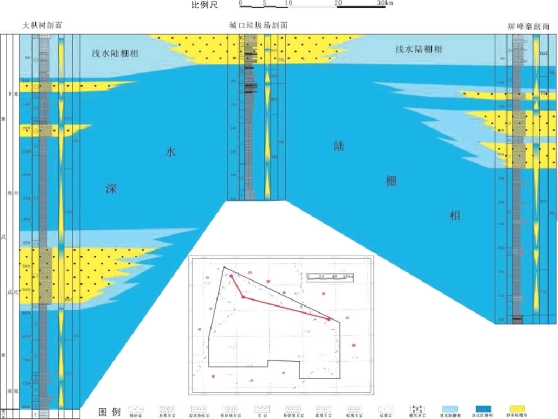

以渝东北地区下寒武统水井沱组为例,对详测剖面和钻井的沉积相分析,水井沱组页岩主要为一套浅海陆棚相沉积,包括深水、泥质浅水和砂质浅水陆棚亚相,这三种相带在岩石岩性、矿物组合、结构构造、地球化学等方面具有鲜明特征(图5.9)。

图5.9 渝东北地区下寒武统水井沱组剖面沉积相区域对比分析图

深水陆棚相沉积主要发育在水井沱组中下部,岩性以黑色碳质页岩为主,底部为一套硅质岩沉积,夹少量薄层粉砂岩和粉砂质泥岩。 在该区水井沱组下部常发育一套厚度较大的石煤层,在一定程度上反映了当时的深水沉积环境及后期的成岩演化;同时这套地层局部发育铁质、硅质岩结核体,这些结核体矿物成分与围岩区别较大,初步认为是在沉积过程中搬运过来的弱固结的结核体,为滑塌沉积体,指示一种深水沉积环境,因此可作为该地区深水陆棚相标志物。 这套黑色页岩岩石成分以石英和黏土矿物为主,另外还含有少量长石和碳酸盐,此外,黄铁矿普遍发育,主要以颗粒状零星分布,偶尔也顺层以片状或结核体发育。 水井沱组底部黑色页岩主要发育块状层理和水平层理,页理较发育。

泥质浅水陆棚相沉积主要发育在水井沱晚期,岩性以灰黑色—深灰色粉砂质页岩、硅质页岩为主,有时顶部发育一套浅灰色的白云质灰岩。 这套岩石成分以石英和黏土矿物为主,其他还含有少量长石和碳酸盐岩,粉砂质含量相对较高,岩石颜色变浅,有机质含量较中下部深水陆棚环境形成的黑色页岩明显减少,局部含风暴成因的席状砂以及灰质岩薄层,主要发育波状层理和交错层理。

砂质浅水陆棚相沉积主要发育在水井沱中-晚期,岩性以灰色—深灰色中厚层状粉砂质页岩或泥质粉砂岩为主,沉积构造发育较为局限,主要为波状层理、小型交错层理和砂纹层理。

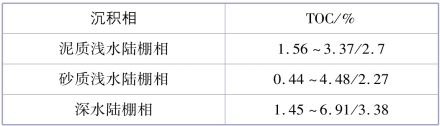

以城浅1 井水井沱组为例,自下而上,发育深水陆棚相、砂质浅水陆棚相和泥质浅水陆棚相沉积,对应不同沉积相的有机碳含量数据分析可知深水陆棚相的有机碳含量最高,泥质浅水陆棚相的有机碳含量其次,砂质浅水陆棚相的有机碳含量最低(表5.4)。

表5.4 城浅1 井水井沱组沉积相和TOC 的关系

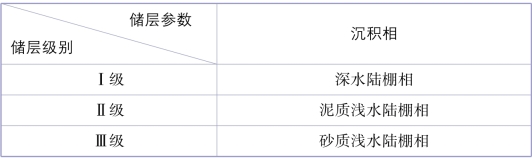

通过对渝东北地区城浅1 井及野外剖面的有机碳含量分析,我们可以对富有机质页岩的沉积相分为三个等级:Ⅰ级储层其沉积环境为深水陆棚相,有机碳含量较高,为较好储层,是页岩气勘探最有利的沉积相带;Ⅱ级储层为一般储层,有机碳含量次之,其沉积环境为泥质浅水陆棚相;Ⅲ级储层为较差储层,有机碳含量较低,其沉积环境为砂质浅水陆棚相;渝东北页岩储层基于沉积相的分级情况见表5.5。

表5.5 渝东北页岩储层基于沉积相的分级情况

(2)厚度

由于重庆地区黑色页岩储层单层厚度的岩心分析资料和测井解释资料数据不足,因此,无法确定一个合理的基于单层厚度的页岩储层评价分级标准。 参考美国进入大规模商业开发的五大含气页岩单层厚度和国土资源部颁布的《页岩气勘探开发相关技术规程》,考虑将页岩单层厚度指标定为,优质页岩(TOC 大于2.0%)单层厚度要大于15 m,有机质丰度较低(TOC 为1.0% ~2.0%)的页岩单层厚度要超过30 m,且区域上要连续稳定分布(陈桂华等,2012)。

(3)埋深

重庆地区地下水侵蚀基准面约500 m,考虑地下水向下的渗透能力,将重庆页岩储层的埋深上限定为600 m。 对于页岩埋深的下限没有统一的标准,张金川(2004)和侯读杰教授认为,小于4 000 m 的页岩才具有经济开发价值;国土资源部2013 年1 月发布了《中华人民共和国页岩气行业标准》——《页岩气勘查开发相关技术规程》(征求意见稿),关于资源潜力评价埋深下限为4 500 m。 考虑重庆地区地质特点,将重庆地区的埋深下限定为4 500 m。

页岩气赋存需要一定的压力,所以埋深必须达到一定的深度,但是埋藏越深,钻井成本将大幅提高,结合重庆地区页岩气钻井的勘探现状,我们对页岩储层的埋深分三个等级:Ⅰ级储层埋深1 500 ~3 000 m,为最好储层,埋深适中,压力适中,有利于页岩赋存,钻井成本较低;Ⅱ级储层600 ~1 500 m,为较好储层,埋深浅,钻井成本低,但是低压不利于页岩保存;Ⅲ级储层埋深3 000 ~4 500 m,为较差储层,埋深大,钻井成本高,为勘探潜力区;重庆页岩储层基于埋深的分级情况见表5.6。

表5.6 渝东北页岩储层基于埋深的分级情况

当然,埋深下限并不是一个固定的值,随着钻井数据的增多以及勘探开发技术水平的提高,页岩储层的埋深下限将有所扩大。

2)页岩储层岩石学特征评价

(1)页岩岩相划分

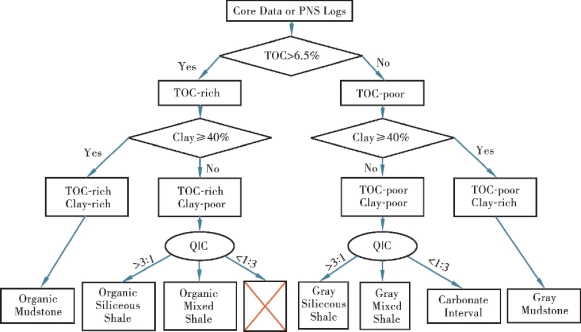

岩相与矿物组成、有机质含量有非常密切的关系。 岩相是沉积岩中所有岩性特征的总和,包括结构、构造、颜色、层理、矿物成分和粒度分布。 在砂岩和碳酸盐岩中,结构、层理、构造和粒度分布等特征可以区别出来,因此被广泛应用于岩相命名(如粗粒碎屑岩相、交错层理砂岩岩相和骨架石灰岩相)。 这些定性数据对于解释沉积环境、建立沉积相和识别水动力特征十分有效。 然而,对于页岩储层却是一个挑战,原因有三点。 第一,页岩沉积在一个相对统一的沉积环境和水动力条件下。 因此,页岩研究的重点不是解释沉积相,而是解释页岩沉积及有机质保存的机理。 第二,在宏观尺度上,页岩有一个相对统一的结构、层理、构造和粒度分布。 因此,研究页岩的定性微观特征没有研究砂岩和碳酸盐岩的特征有意义。 第三,页岩气生产、水平压裂和天然气含量的关键因素是矿物组成、地质力学特性和有机质富集程度,而不是岩石结构、层理、内部构造和粒度分布。 矿物组成,尤其是石英和碳酸盐矿物的百分比影响着页岩地质力学性质和水平井压裂的有效性。 另外,石英和碳酸盐等矿物吸附气体的能力不强,因此当页岩含有更多的石英和碳酸盐等矿物时,游离气/吸附气的比例更高。

页岩岩相的划分应该注重对页岩储层有重要影响的地质力学参数和有机质富集程度。目前国内外尚无统一的页岩岩相划分方案。 在岩心尺度,XRD 和地化分析数据对于页岩岩相划分的标准具有十分重要的意义。 下面将用三角图来表征矿物组成特征和划分标准。所有的矿物分为三组:石英(石英、斜长石和长石)、碳酸盐矿物(石灰石和白云石)和黏土(伊利石、绿泥石和高岭石)。 用黏土含量和石英/碳酸盐岩比值(RQC)这两个与矿物组成有关的参数划分三角图成四个区域。 当黏土含量超过40%时,页岩中弹性变形占主导。 在Marcellus Shale 中,黏土含量在40%左右时是一个分界,低于40%为脆性,高于40%为塑性。 RQC 用来进一步划分脆性页岩(黏土低于40%)为三个带:假如RQC 超过3,碳酸盐通常超过60%,在Marcellus Shale 中表现为石灰岩薄层;当RQC 不到1/3 时,石英作为主要矿物使得页岩易碎;当RQC 在3 和1/3 之间时,碳酸盐和石英有利于页岩破碎。 根据Marcellus Shale 的特征,RQC 在3 和1/3 之间时划分为三种类型:富石英、混合和富碳酸盐。TOC 反映了有机质富集程度,6.5%被认为是相对富有机质和贫有机质的分界。 当碳酸盐含量超过60%时,TOC 非常低。 在Marcellus Shale 中没有发现富有机质碳酸盐夹层。 总之,通过岩心和测井,我们划分出七个岩相:富有机质硅质页岩、富有机质混合页岩、富有机质页岩、灰色硅质页岩、灰色混合页岩、灰色页岩、钙质层(图5.10)。

图5.10 页岩岩相划分图

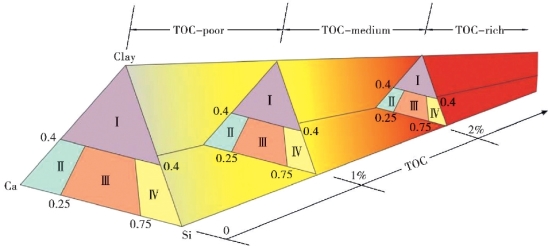

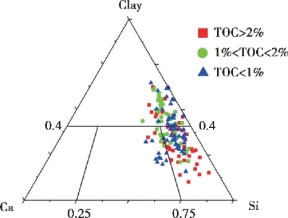

根据大量的调研及分析,确定了如图5.11 所示的划分方案。

图5.11 页岩岩相划分方案

(Clay:黏土矿物;Ca:碳酸盐矿物,主要包括方解石和白云石;Si:石英,包括陆源碎屑石英、生物成因石英及自生石英等)

首先根据TOC 的含量对页岩进行划分,当TOC>2%时为富有机质页岩,当2%>TOC>1%时为含有机质页岩,当TOC<1%时为贫有机质页岩。 然后根据矿物组成进行分类,当黏土含量大于40%时,为黏土质页岩;当黏土矿物小于40%时,根据Ca 与Si 的比例进行划分,当Ca/Si>3 时,为钙质页岩,当Ca/Si<1/3 时,为硅质页岩,当3>Ca/Si>1/3 时,为混合质页岩。 综合TOC 和矿物组成得到如下12 种岩相类型:富有机质黏土质页岩相、富有机质钙质页岩相、富有机质混合质页岩相、富有机质硅质页岩相、含有机质黏土质页岩相、含有机质钙质页岩相、含有机质混合质页岩相、含有机质硅质页岩相、贫有机质黏土质页岩相、贫有机质钙质页岩相、贫有机质混合质页岩相、贫有机质硅质页岩相。

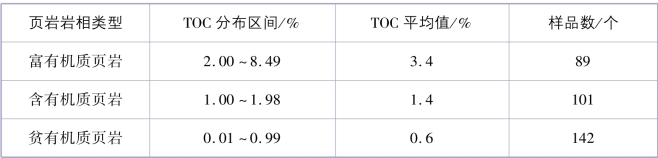

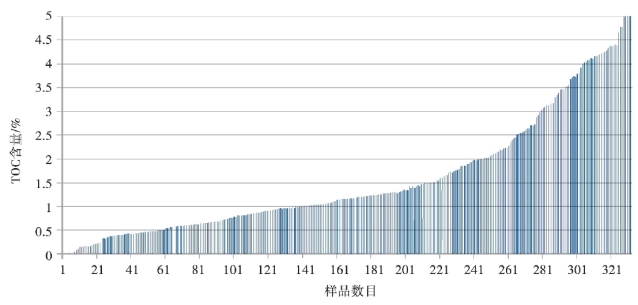

对渝东南地区页岩的TOC 含量与矿物组成进行分析。 根据TOC 含量,五峰组和龙马溪组可划分三种岩相类型,见表5.7。

表5.7 渝东南地区页岩岩相类型(按TOC 含量)

图5.12 是对页岩TOC 含量的统计,从图中可以看出,富有机质页岩、含有机质页岩和贫有机质页岩均比较发育,其中贫有机质页岩样品数最多。

图5.12 TOC 含量统计分布图

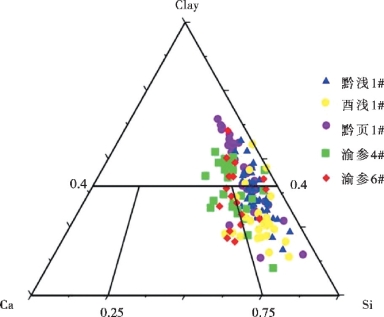

对渝东南海相页岩矿物组成分析表明,研究区主要发育硅质页岩,约占70%,其次是黏土质页岩和混合质页岩,约占30%,钙质页岩在研究区不发育(图5.13)。

图5.13 渝东南地区页岩矿物组成分类统计图

从矿物组成三角图中可以看出(图5.14),黔浅1 井的硅质页岩和钙质页岩含量基本相当,酉浅1 井主要发育硅质页岩;黔页1 井发育的页岩岩相类型比较分散,三种类型均有发育;渝参4 井也是三种类型均有发育,但硅质含量相对较低;渝参6 井虽三种岩相类型均有发育,但矿物组成相对集中,黏土含量与石英含量基本相当。

图5.14 渝东南地区页岩矿物组成三角图(按井分类)

综合TOC 含量与矿物组成含量, 表明渝东南地区主要发育有9 种岩相类型(表5.8):

表5.8 渝东南地区岩相类型统计表

续表

图5.15 渝东南地区岩相类型三角图

从三角图中可以看出(图5.15),TOC 大于2%的岩相主要为硅质页岩,1%<TOC<2%的岩相主要为黏土质页岩,TOC<1%的岩相主要为硅质页岩和黏土质页岩,混合质页岩也有发育。

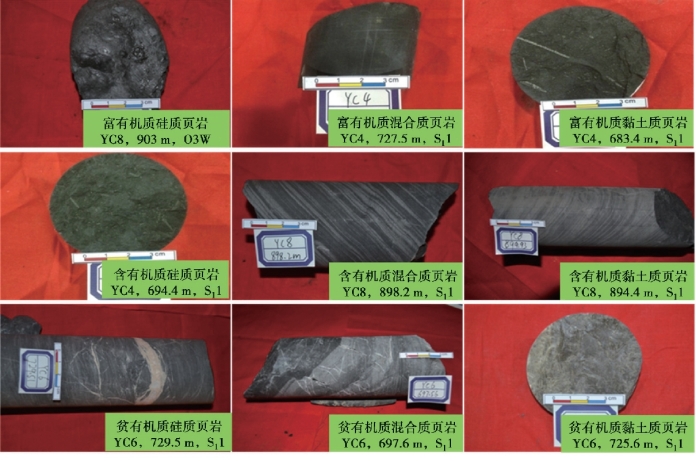

宏观上来看,富有机质页岩颜色黑,导致纹层不明显,笔石非常发育,顺纹层黄铁矿条带及结核非常发育,由于断裂破碎而发育很多摩擦镜面;含有机质页岩颜色相对较浅,可见少量笔石,水平层理非常发育,并且清晰可见,这是由周期性环境变化导致的;贫有机质页岩颜色较浅,方解石充填比较严重,一般发育于浅水陆棚环境(图5.16)。

图5.16 页岩岩相宏观特征

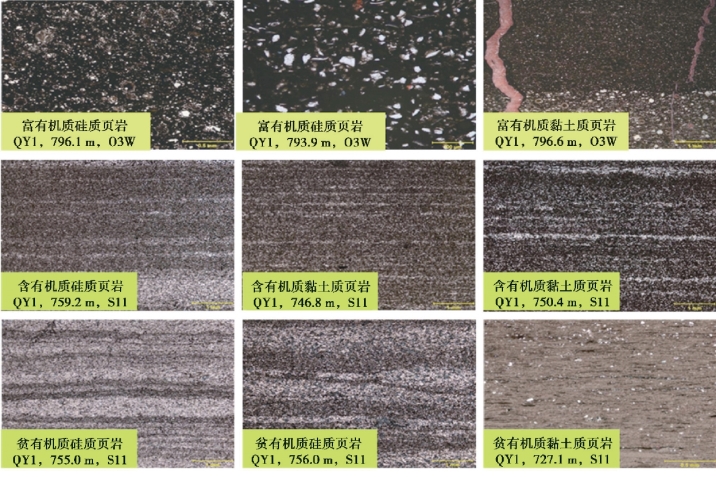

微观上来看,在富有机质页岩中,颜色普遍较黑,纹层不明显,充填的有机质和黄铁矿增加了样品的不透明度,另外充填有方解石的细脉(染红);在含有机质页岩中,水平纹层清晰可见,暗色的黏土和亮色的石英方解石交替,TOC 含量增加的深色层段亦界定了纹层边界;在贫有机质页岩中,发育有水平至波状纹层,纹层连续性差,暗色比例较小,在贫有机质黏土质页岩中,石英颗粒零星散布于黏土中(图5.17)。

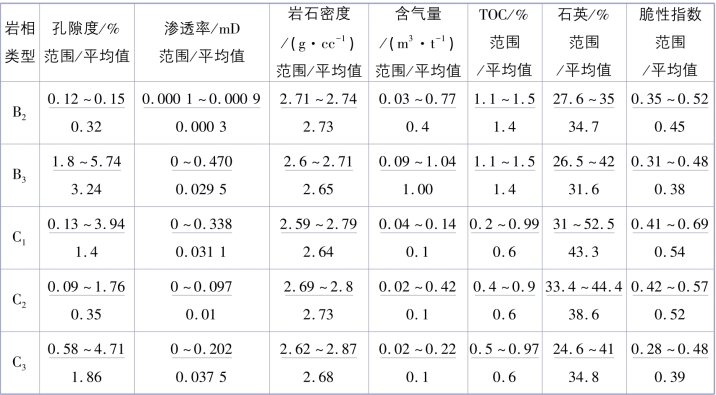

通过对研究区页岩岩相的属性对比分析,综合各项参数的属性,得出如下页岩岩相综合评价表(表5.9)。 从该表中可以看出,富有机质硅质页岩无论是从含气量、TOC 含量还是从石英含量和脆性指数来看,都是非常好的页岩气勘探层段。 富有机质混合质页岩、富有机质黏土质页岩、含有机质硅质页岩次之。

图5.17 页岩岩相微观特征(https://www.xing528.com)

表5.9 页岩岩相综合评价表

续表

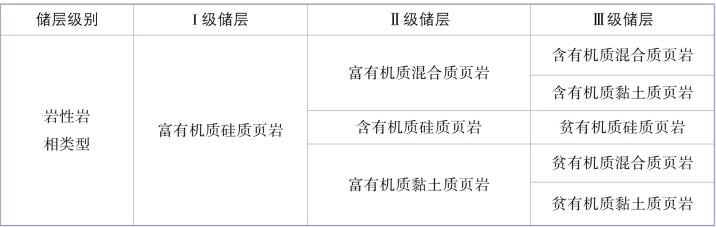

根据以上分析结果,对页岩储层进行岩性岩相分级:I 级为较好储层,储层含气量、TOC含量、石英含量及脆性指数较高,具有非常好的勘探前景。 I 级储层主要是富有机质硅质页岩;Ⅱ级储层为一般储层,储层含气量、TOC 含量、石英含量及脆性指数一般,勘探前景较大。 Ⅱ级储层包括富有机质混合质页岩、富有机质黏土质页岩和含有机质硅质页岩;Ⅲ级储层为较差储层,储层含气量、TOC 含量、石英含量及脆性指数相对较低,勘探前景一般。Ⅲ级储层包括含有机质混合质页岩、含有机质黏土质页岩、贫有机质硅质页岩、贫有机质混合质页岩及贫有机质黏土质页岩(表5.10)。

表5.10 页岩储层岩性岩相分级

(2)岩石矿物组分

渝东南地区目前只有黔页1 井做了射孔压裂,并有产能数据。 以下根据黔页1 井的产能情况及邻近井黔浅1 井目的层储层特征对渝东南富有机质页岩储层进行评价并建立相关评价标准。

①黔页1 井产能分析。

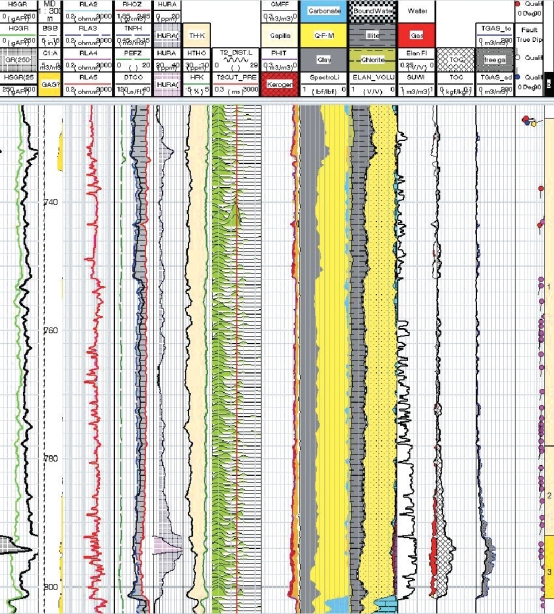

黔页1 井位于重庆市册山乡东北约1 km 处,构造上位于渝东南陷褶束桑柘坪向斜北东轴部,钻遇上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组。 黔页1 井测井解释结果表明,在龙马溪组地层解释页岩储层3 层,共74.8 m,分别为:727 ~748 m、778 ~792.0 m 及792 ~801.8 m。其中,最好的页岩气潜力层段为792.0 ~801.8 m 层段,该段厚度为9.8 m,有机碳含量较高,约3.2%;有效孔隙度平均约为3.6%;总含气量平均约2.1 m3/t。

黔浅1 井现场含气量测试结果显示,目的层总含气量和解吸气含量纵向上也可分为明显的两段,第一段位于727 ~ 748 m 深度段,总含气量为0. 304 m3/t,解吸气含量为0.159 m3/t,含气性一般或较差。 第二段位于778 ~801.8 m 深度段,总含气量为1.514 m3/t,解吸气含量为0.917 m3/t,总含气量和解吸气含量较高,含气性好。

黔页1 井采用sondex 生产测井组合仪对710 ~820 m 井段进行了测试。 生产测井结果显示黔页1 井目的层794 ~797 m 层段产气能力最高,贡献了产气量的73.5%;其次为748 ~751 m 层段,贡献了产气量的25.5%;730 ~733 m 层段仅贡献了产气量的1%,可忽略不予考虑。

图5.18 黔页1 井龙马溪组页岩储层成像测井解释结果

根据储层测井解释结果、现场含气量测试结果及储层纵向产能贡献情况,将目的层分为三段:第一段为727~748 m 深度段,第二段为748~778 m 深度段,第三段为778~ 801.8 m深度段。 同时,将目的层第二段划分为一般储层,将目的层第三段划分为较好储层。 目的层第一段由于对产能的贡献极低,将其划分较差储层。 以下储层评价将根据目的层三个层段储层特征参数分布并结合其产能情况对渝东南地区富有机质页岩储层进行综合评价分级,并给出具体的分级界限,为勘探开发提供具体参考依据。

②岩石矿物组分指标。

黔页1 井岩石矿物组分与孔隙度及渗透率相关关系分析结果显示,石英含量与渗透率呈较好的正相关关系。 石英含量越高,页岩脆性越高,页岩储层裂缝越发育,页岩气渗透率越高,页岩产气能力更强。

图5.19 石英含量与渗透率相关关系分析

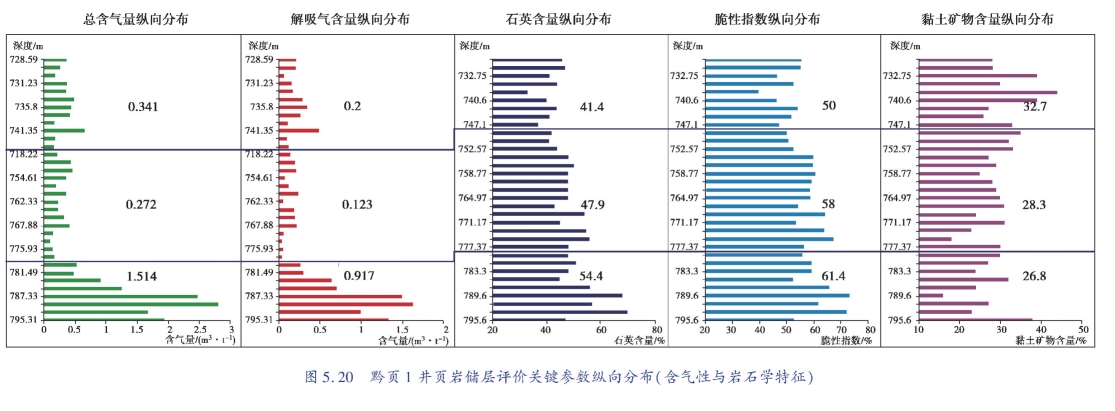

黔浅1 井岩心样品分析测试结果表明,渝东南地区富有机页岩层段石英含量较高,为33% ~70%,均值为47.9%。 黏土矿物含量为16% ~44%,均值为29.1%。 从目的层三个不同层段来看,第一层段石英含量为33% ~47%,均值为41.4%。 黏土矿物含量为26% ~44%,均值为32.7%;第二层段石英含量为41% ~56%,均值为47.9%。 黏土矿物含量为18% ~35%,均值为28.3%;第三层段石英含量为45% ~70%,均值为54.4%。 黏土矿物含量为16% ~38%,均值为26.8%。 对比不同深度及同一层段总含气量、解吸气含量、石英含量、黏土矿物含量,总体趋势表明更高的石英含量及更低的黏土矿物含量会导致更高的总含气量及解吸气含量。 以目的层第二段和第三段为例,第三段石英含量和脆性指数比第二段高且第三段黏土矿物含量比第二段低,导致第三段总含气量和解吸气含量更高,且第三段的产能是第三段的3 倍。 原因在于更高的石英含量及更低的黏土矿物含量导致页岩的脆性更强,使页岩内部产生更多的微裂缝,增强页岩的储集和渗流能力。

国土资源部2012 年颁布的《页岩气资源/储量计算与评价技术要求(试行)》(征求意见稿),明确页岩储层在脆性矿物含量大于30%时可获得较好的压裂效果;哈丁歇尔顿公司给出的中国页岩气选区标准认为,页岩有利区储层中硅质含量应大于35%。

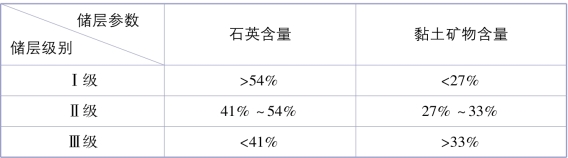

根据以上页岩矿物组分与物性、含气量相关关系分析,结合目的层第二段和第三段矿物含量特征、含气量特征及相关选区标准对储层进行分级。 据此,将目的层第一段石英含量均值作为渝东南地区能产出工业气流的富有机质页岩储层石英含量的下限,将目的层第一段黏土矿物含量均值作为渝东南地区能产出工业气流的富有机质页岩储层黏土矿物含量的上限。 同时,将目的层第三段石英含量均值作为渝东南地区产气能力较好储层石英含量的下限,将目的层第三段黏土矿物含量作为渝东南地区产气能力较好储层黏土矿物含量的上限。 在此基础上,将渝东南地区富有机质页岩分为三级。 Ⅰ级为较好储层,储层石英含量较高且黏土矿物含量较低,储层渗透率较好,勘探潜力大。 Ⅰ级储层的石英含量大于54%,黏土矿物含量小于27%;Ⅱ级储层为一般储层,储层的石英含量和黏土矿物含量中等,储层渗透率一般,勘探潜力较大。 Ⅱ级储层的石英含量为41% ~54%,黏土矿物含量为27% ~33%;Ⅲ级储层为较差储层,储层的石英含量较低而黏土矿物含量较高,储层渗透率差,勘探潜力一般。 Ⅲ级储层的石英含量小于41%,黏土矿物含量大于33%(表5.11)。

表5.11 渝东南富有机质页岩储层基于岩石矿物含量分级

(3)脆性特征

根据黔浅1 井页岩储层岩石矿物组分分析结果,结合脆性指数计算公式,可计算目的层页岩脆性指数纵向分布。 结果表明,储层脆性指数为39.8% ~73.1%,均值为56.7%。 其中,第一段岩石脆性指数为39.8% ~55.4%,均值为50.2%;储层第二段岩石脆性指数为50% ~67.5%,均值为58%;储层第三段岩石脆性指数为52.3% ~73.1%,均值为61.4%。

由于页岩脆性指数是基于页岩岩石矿物组成计算,脆性指数的大小与石英的含量成正比。 因此,脆性指数对页岩气勘探开发的影响同石英等脆性矿物含量的作用相一致,主要是影响页岩的压裂效果,进而影响压后的产量。 这里,依据石英含量与页岩储层物性及含气量相关关系,根据页岩储层脆性特征,将储层第二段页岩岩石脆性指数的最小值作为能产出工业气流页岩储层岩石脆性指数的下限,将储层第三段页岩岩石脆性指数均值作为具有较好产能的页岩储层岩石脆性指数的下限值。 在此基础上,将渝东南地区富有机质页岩储层分为三级。 Ⅰ级为较好储层,储层岩石脆性指数较高,压裂改造效果较好,勘探潜力大。 Ⅰ级储层脆性指数大于61%;Ⅱ级储层为一般储层,储层岩石脆性指数一般,勘探潜力较大。 Ⅱ级储层的脆性指数为50% ~61%;Ⅲ级储层为较差储层,储层脆性指数较小,勘探潜力一般。 Ⅲ级储层岩石脆性指数小于50%(表5.12)。

表5.12 渝东南富有机质页岩储层基于岩石脆性指数分级

3)页岩储层物性特征评价

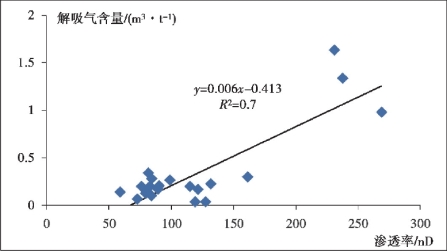

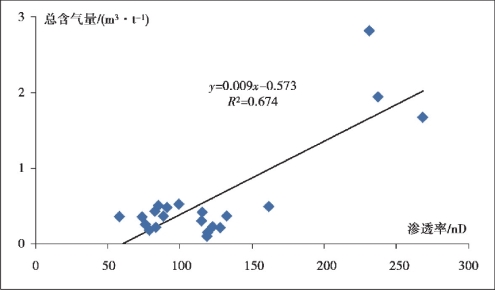

根据黔浅1 井含气量测试结果及黔页1 井页岩物性测试结果,将各参数进行相关关系分析,结果表明:页岩储层渗透率与页岩解吸气含量及总含气量呈较好的正相关关系。

图5.21 渗透率与解吸气含量关系

黔页1 井储层测试结果显示:目的层有效孔隙度为1.41% ~5.61%,均值为3.23%,总孔隙度为1.76% ~6.24%,均值为4.21%。 有效孔隙度和总孔隙度在纵向上的分布可明显分为三段,第一段位于727 ~748 m 深度段,有效孔隙度均值为3.45%,总孔隙度均值为4.7%。 第二段位于748 ~778 m 深度段,有效孔隙度均值为2.26%,总孔隙度均值为3.13%,有效孔隙度值和总孔隙度值最小。 第三段位于778 ~801.8 m 深度段,有效孔隙度均值为4.17%,总孔隙度均值为5.06%,有效孔隙度值和总孔隙度最大。

图5.22 渗透率与总含气量关系

黔页1 井储层覆压孔渗法渗透率测试结果显示:目的层渗透率为50 ~304 nD,均值为122 nD。 第一段727 ~748 m 深度段渗透率均值为77 nD,渗透率最小,第二段748 ~778 m深度段渗透率均值为100 nD,第三段778 ~801.8 m 深度段渗透率均值为186 nD,渗透率最大。

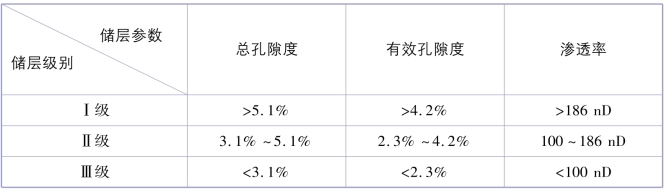

根据储层孔隙度及渗透率分布结合储层产能情况,基于渗透率与含气量之间的相关关系,将目的层第二段孔隙度及渗透率平均值作为达到工业气流储层的孔隙度和渗透率下限,将目的层第三段孔隙度及渗透率平均值作为产气能力较好储层的孔隙度和渗透率的下限。 在此基础上将渝东南富有机质页岩储层分为三级。 Ⅰ级为较好储层,储层的储集能力和渗流能力较好,勘探潜力较大。 Ⅰ级储层的总孔隙度大于5.1%,有效孔隙度大于3.1%,渗透率大于186 nD;Ⅱ级储层为一般储层,储层的储集能力和渗流能力一般,勘探潜力较大。 Ⅱ级储层的总孔隙度为3.1% ~5.1%,有效孔隙度为2.3% ~4.2%,渗透率为100 ~186 nD;Ⅲ级储层为较差储层,储层的储集能力和渗流能力较差,勘探潜力一般。 Ⅲ级储层的总孔隙度小于3.1%,有效孔隙度小于2.3%,渗透率小于100 nD。 渝东南富有机质页岩储层分级情况见表5.13。

表5.13 渝东南地区页岩储层孔隙度及渗透率分级标准

4)页岩储层微观结构特征评价

(1)孔喉

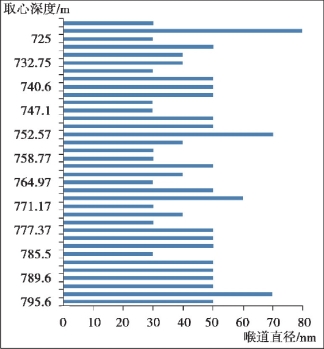

黔浅1 井页岩压汞实验结果显示,渝东南富有机质页岩喉道直径主要有6 个值,分别为30、40、50、60、70 和80 nm,表明压汞仪测试精度较小。 因此,无法根据黔页1 井压汞实验结果探讨页岩储层喉道大小标准。

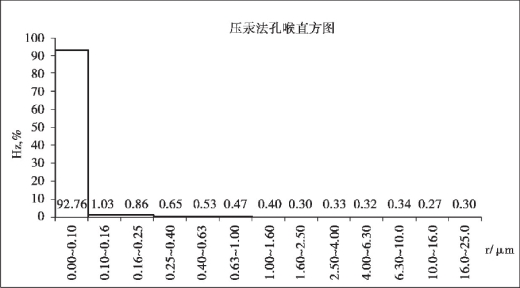

根据黔浅1 井页岩压汞实验结果,黔浅1 井页岩储层孔喉半径主要为0 ~100 nm,该区间分布频率为88.2% ~93.4%(以其中一块测试结果为例, 如图 5. 25 所示), 均值为90.7%,表明黔浅1 井页岩储层孔喉半径主要在100 nm 以内。 同样由于压汞实验测试精度的影响,无法根据黔浅1 井压汞实验结果探讨页岩储层孔隙大小标准。

图5.24 黔页1 井页岩储层喉道直径纵向分布

图5.25 黔页1 井页岩储层孔喉半径分布

图5.26 黔页1 井页岩储层孔喉半径频率

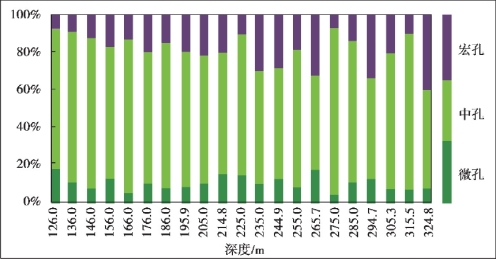

渝页1 井储层压汞测试结果表明,渝东南黑色页岩平均孔径分布在3.51 ~6.76 nm,大多数的孔径分布在2 ~5 nm,即以中孔隙为主,中孔体积占到了总体积的70%左右。

图5.27 黔页1 井页岩储层孔径大小及纵向分布

根据以上分析,对渝东南地区富有机质页岩储层孔隙结构大小进行分级并确定其分级标准:I 级为较好储层,储层孔径较大,使得储层孔隙度和渗透率较高,勘探潜力大。 Ⅰ级储层的平均孔径大于50 nm,以宏孔为主;Ⅱ级储层为一般储层,孔隙大小一般,储层的储集能力和渗流能力一般,勘探潜力较大。 Ⅱ级储层的平均孔径为2 ~50 nm,以中孔为主;Ⅲ级储层为较差储层,储层孔径较小,储层的储集能力和渗流能力较差,勘探潜力一般。 Ⅲ级储层的平均孔径小于2 nm,以微孔为主。

表5.14 渝东南地区页岩储层孔径分级标准

(2)比表面积

由于黔页1 井页岩储层比表面积测试数据不足,且其他井测试方法和标准不统一,测试结果差距较大,无法对比分析。 因此,无法确定一个合理的基于比表面积的页岩储层评价分级标准。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。