凡是能产生电感作用的元件统称为电感,通常电感都是由线圈构成,所以又称为电感线圈,是电子电路中常用的元件之一。在电子产品中,电感可分为两大类:一类是利用自感作用的电感线圈;另一类是利用互感作用的变压器。

1.电感的基础知识

(1)电感的作用 电感主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容、电阻器等组成谐振电路。直流电流可以通过电感,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;交流信号通过电感时,电感两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流电流的通过。所以电感的特征是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。

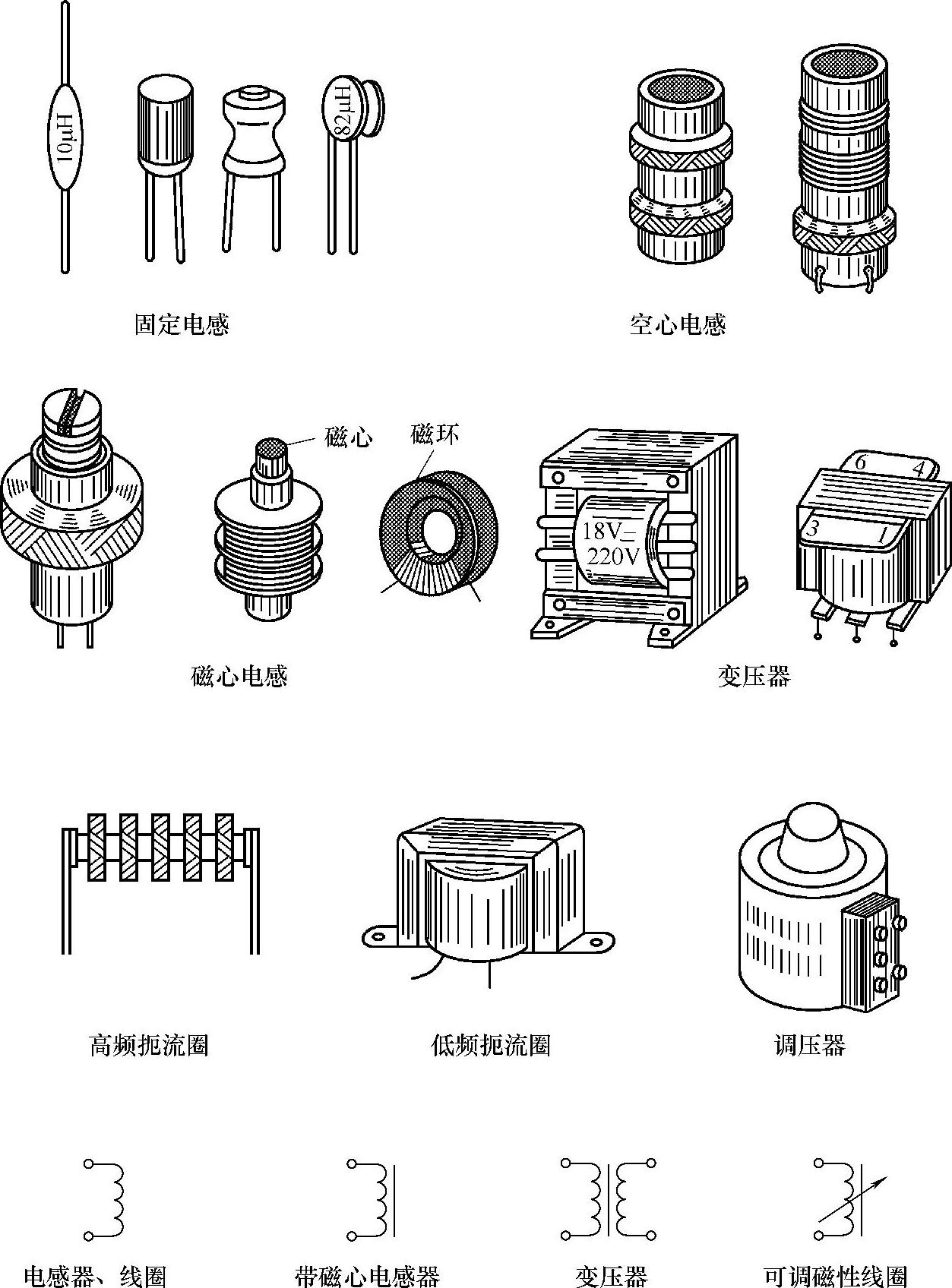

电感是用漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、铁心上绕制成的一组串联的同轴线匝,它在电路中用字母“L”表示,常见电感的外形和图形符号如图2-8所示。

图2-8 常见电感的外形和图形符号

(2)电感的结构 电感一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。

1)骨架。骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感或可调式电感(如振荡线圈、阻流圈等),大多数是将漆包线(或纱包线)环绕在骨架上,再将磁心或铜心等装入骨架的内腔,以提高其电感量。骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。

小型电感(如色码电感)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁心上。空心电感(也称脱胎线圈或空心线圈,多用于高频电路中)不用磁心、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开一定距离。

2)绕组。绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是电感的基本组成部分。绕组有单层和多层之分,单层绕组又有密绕(绕制时导线一圈挨一圈)和间绕(绕制时每圈导线之间均隔一定的距离)两种形式;多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多种。

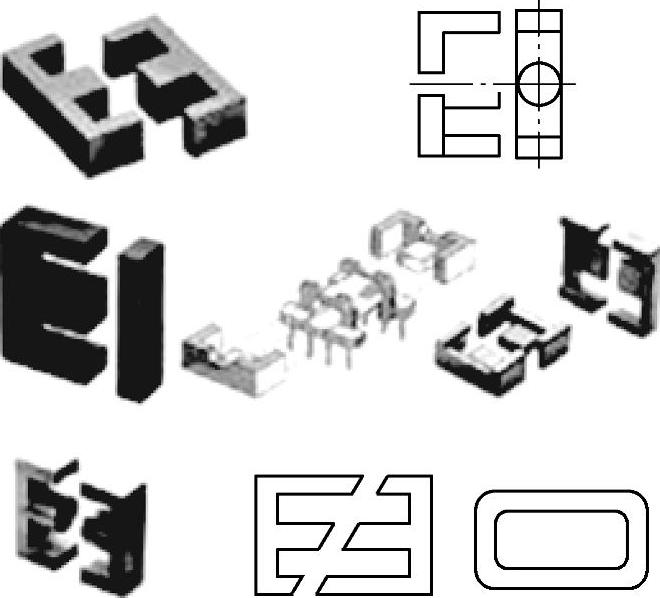

3)磁心与磁棒。磁心与磁棒一般采用镍锌铁氧体(NX系列)或锰锌铁氧体(MX系列)等材料,它有“工”字形、柱形、帽形、E形、罐形等多种形状,如图2-9所示。

4)屏蔽罩。为了减少外界电磁场对线圈的影响和线圈磁场对周围电路的影响,通常将线圈放入一个闭合的、具有良好接地的金属罩内,使线圈与外界隔离(如半导体收音机的振荡线圈等)。采用屏蔽罩的电感,会增加线圈的损耗,使Q值降低。

图2-9 磁心与磁棒的形状

5)封装材料。有些电感(如色码电感、色环电感等)绕制好后,用封装材料将线圈和磁心等密封起来,封装材料采用塑料或环氧树脂等。

(3)电感的主要参数

1)电感量。电感量L表示线圈本身固有特性,主要取决于线圈的匝数、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。电感的单位是亨[利](H),常用的单位有毫亨(mH)、微亨(μH)。

2)品质因数Q。品质因数Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其直流电阻的比值,即:Q=XL/R。线圈的Q值与导线的直流电阻、骨架的介质损耗、屏蔽罩或铁心引起的损耗、高频趋肤效应的影响等因素有关,线圈的Q值通常为几十到几百。Q值越高,回路的损耗越小。

3)分布电容。线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底板间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。

4)额定电流。额定电流即电感线圈正常工作时允许通过的最大电流,额定电流的大小与绕制线圈的线径粗细有关。

5)直流电阻。直流电阻是指电感线圈本身的电阻,可用万用表或电阻表直接测得。

(4)电感的标注方法

1)直标法。电感量用阿拉伯数字和单位符号直接标注在外壳上,单位μH或mH,如“220μH±5%”。

2)色标法。卧式电感的色标法与电阻色环法相似,立式电感常采用色点法,单位为μH。

3)数码法,采用三位数码表示,前两位表示有效数字,第三位表示零的个数。

2.变压器

(1)变压器的基本知识 变压器实际上就是电感,是利用多个电感线圈产生互感作用的器件,在电路中起变换电压、信号耦合、变换阻抗、隔离等作用。变压器是将两组或两组以上线圈绕在同一骨架上,并在绕好的线圈中插入铁心或磁心等导磁材料构成的。它是利用电磁感应原理,使两组或两组以上的线圈彼此间产生相互感应,实现电能或信号的传输与分配。

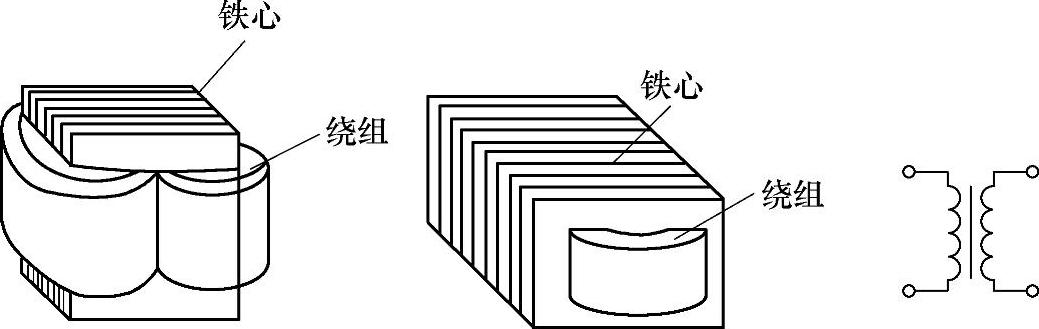

图2-10 常见变压器的构造及符号

变压器一般由铁心和绕组(线包)两部分组成,绕组有两个或更多的线圈,接电源的绕组称为一次绕组,其余的绕组称为二次绕组,常见变压器的构造及符号如图2-10所示。

(2)变压器的种类 变压器的种类较多,一般按工作频率来划分,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器;根据铁心的形状不同分为E形、F形、C形、口形等。

低频变压器用来传送信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用;中频变压器是半导体收音机和黑白电视机中的主要选频器件,在电路中起信号耦合和选频等作用,调节其磁心,改变线圈的电感量,即可改变中频信号的灵敏度选择性及通频带;常用的高频变压器有黑白电视机中的天线阻抗变换器和半导体收音机中的天线线圈等。

(3)变压器的主要参数(https://www.xing528.com)

1)电压比,指变压器一次电压与二次电压的比值。

2)额定功率,指在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。

3)效率,指变压器的二次侧输出功率与一次侧输入功率的比值的百分数。

4)温升,主要是对电源变压器而言的,是指当通电工作后,其温度上升到稳定时,其温度高出周围环境温度的数值。

5)绝缘电阻。变压器的各绕组间、各绕组与铁心之间并不是理想的绝缘,当外加电压时总有漏电流存在。这个漏电流的大小可用变压器的绝缘电阻来表示,绝缘电阻等于外加电压与产生的漏电流的比值。

6)漏电感。变压器一次绕组电流产生的磁通并不全部通过二次绕组,不通过二次绕组的这部分磁通叫漏磁通,由漏磁通产生的电感称为漏电感。漏电感的存在不仅影响变压器的效率和性能,也会影响变压器周围电路的工作。

3.电感的性能检测

电感的检测主要是检测线圈的好坏,有时需要检测它的绝缘。线圈的通断用万用表的R×100档进行判断,将万用表的两表笔接通线圈的两端,指针偏转,说明线圈是通的,一般线圈是好的;若指针指向“∞”,说明线圈断开已损坏。用500V绝缘电阻表测量线圈的绝缘电阻,若绝缘电阻的值低于几兆欧,则说明绝缘受潮或击穿。

4.变压器的性能检测

变压器的性能检测方法与电感大致相同,不同之处在于:检测变压器之前,先了解该变压器的连线结构。在没有电气连接的地方,其电阻值应为无穷大;有电气连接之处,有其规定的直流电阻。若变压器的线圈匝数不多,则直流电阻很小,在零点几欧姆至几欧姆之间,随变压器规格而异;若变压器线圈匝数较多,直流电阻较大。

电源变压器内部短路可通过空载通电进行检查,方法是切断电源变压器的负载,接通电源,如果通电15~30min后温升正常,说明变压器正常;如果空载温升较高(超过正常温升),说明内部存在局部短路现象。

变压器各绕组之间以及绕组与铁心之间的绝缘电阻可用500V或1000V绝缘电阻表(俗称摇表)进行测量。根据不同的变压器,选择不同的绝缘电阻表。也可用万用表的R×10k档,表头指针应指在无穷大的位置不动,否则说明变压器绝缘性能不良。通常各绕组间、各绕组与铁心间的绝缘电阻有一处低于10MΩ,就应确认变压器绝缘性能不良。当测得绝缘电阻小于几千欧时,往往表明已经出现组间短路或贴心等绕组间的短路故障了,这种故障极易造成变压器自身或相关电路元器件损坏。

项目器材

万用表,各种不同标志的电阻、电容、电感、变压器若干,以及每组一台旧收音机或一台旧电视机。

项目内容和步骤

1.分类

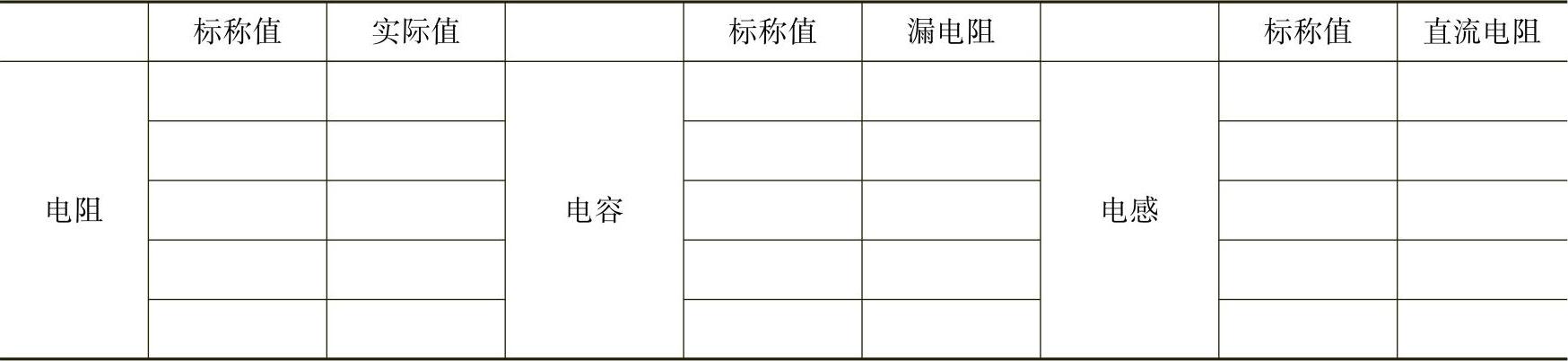

用所给工具将收音机或电视机拆开,观察所用电阻、电容和电感元件,对元件进行分类并读出标称值。各类元件选取5个,把标称值填入表2-6。

表2-6 电阻、电容和电感按功能进行分类统计

2.电阻值的测量

1)外观检查。看电阻本身有无破损、脱皮,引脚脱落及松动现象,从外表判断电阻有无断路情况。

2)用万用表测量电阻的阻值,根据标称值分析实际偏差是否在允许范围内。测量可变电阻两固定端及固定端与可调端间的阻值,判断其质量是否良好。

3)用万用表进行电解电容的正、负极性及漏电阻值的测量,并将测量结果填写在表2-6中。

4)将万用表置于R×1档,红、黑表笔各接色码电感的任一引出端,测出直流电阻值的大小。

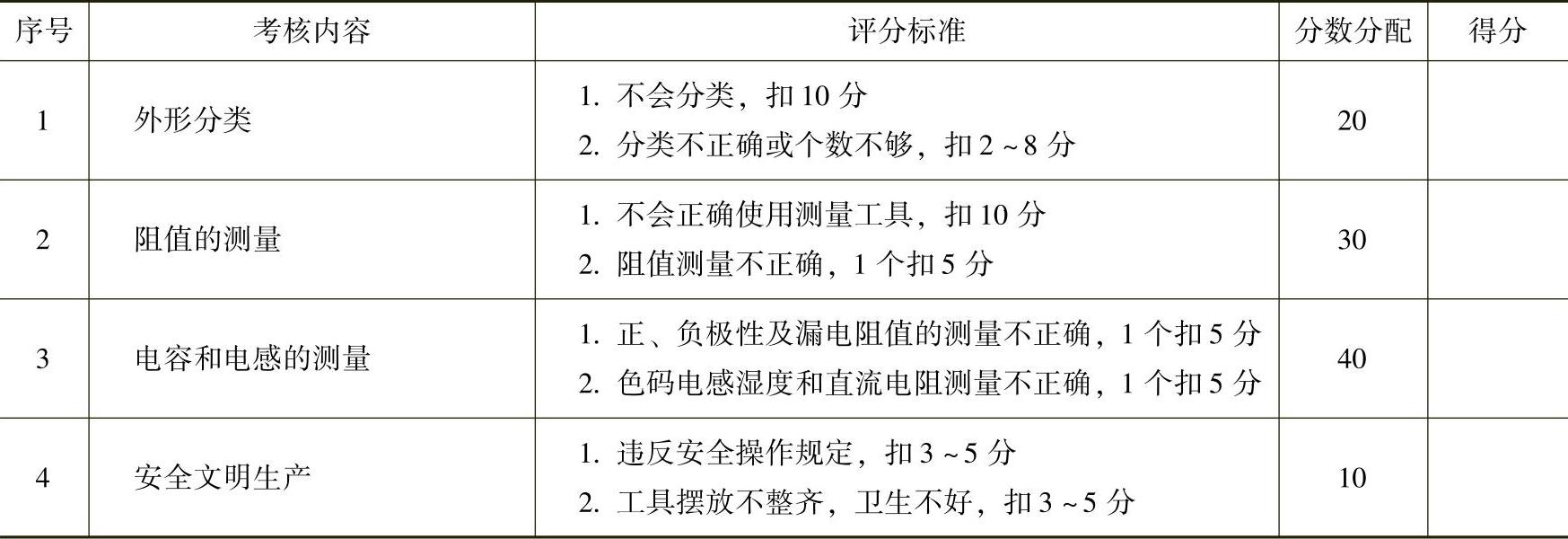

项目评分标准

元器件的检测项目评分标准见表2-7。

表2-7 元器件的检测项目评分标准

项目实训报告

1)设计封面,包括项目名称、班级、姓名、指导老师、时间等。

2)实训报告内容包括项目目标、器材、步骤,填写好各记录表格,写出测量心得体会和测量过程中的注意事项。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。