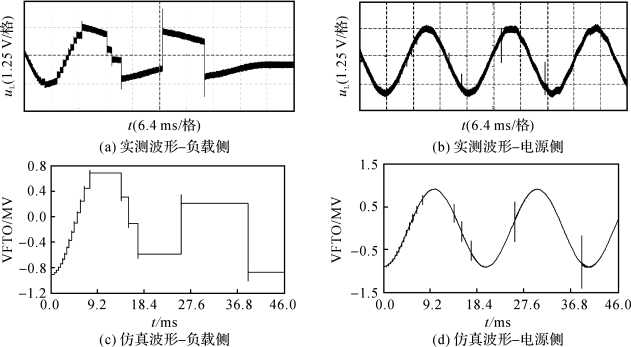

根据图7-40中的试验回路,进行分闸试验时负载侧和电源侧的VFTO波形和仿真计算的VFTO波形如图7-41所示[28]。

图7-41 隔离开关分闸操作时试验VFTO波形和仿真VFTO波形图

由图7-41可知,对于负载侧,其电压呈现近似台阶状的变化,波形上每个电压发生突变的点即表示隔离开关动静触头间发生了一次击穿,且在每个电压突变的地方通常会伴有“毛刺”,该“毛刺”即为VFTO;而对于电源侧,其电压波形为典型的工频正弦电压波形,同时叠加不同幅值的“毛刺”电压。另外,由图7-41可知,在分闸过程中,放电现象在刚开始时发生的较为密集,随后越来越疏。

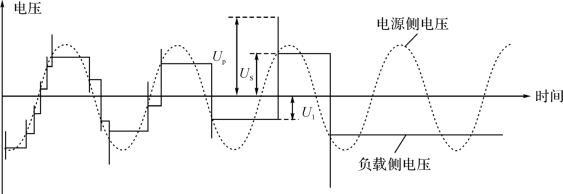

将图7-41中负载侧和电源侧的电压波形置于同一个时间坐标轴下,将更有利于理解VFTO的发生过程,如图7-42所示[8]。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图7-42 分闸过程VFTO产生机制示意图

图7-42表示了分闸过程中VFTO的产生机制示意图。对于隔离开关的分闸过程,隔离开关操作过程中,当动静触头之间的电压超过触头间隙击穿电压时,隔离开关动静触头间隙被击穿。击穿电压波在GIS内部传播的过程中,负载侧短母线上的电压围绕击穿时刻工频电源电压发生高频振荡,产生过电压[29]。以图7-42中某一次间隙击穿过程为例,U1为负载侧发生击穿前的残余电压值,US为电源侧发生击穿前瞬间的工频电压值,此时,|US|+|U1|恰好达到隔离开关动静触头间的间隙击穿电压U击穿,间隙发生击穿,负载侧电压在电源侧工频电压的基准上发生振荡,产生VFTO。

当高频振荡过程结束后,负载侧短母线上的残余电荷形成残余电压,由于电荷量泄放较少,故残压电压值基本保持不变(在实际测量中,该残压值在下一次击穿发生前会略有下降,如图7-41中(a)图所示),直至发生下一次击穿后负载侧残压值变化到另一个工频电压值;电源侧电压则继续按照工频电压的规律变化。因此,VFTO波形负载侧有明显的台阶,而电源侧却没有。

另外,由图7-41、图7-42可知,VFTO的产生过程就是触头之间发生多次击穿的过程,且对于分闸过程,击穿现象在刚开始时发生较频繁,随着时间的推移,相邻两次击穿现象之间的时间间隔越来越大。这是因为,当动静触头之间的间隙电压变化到超过击穿电压时,触头间隙才会发生击穿。而对于分闸过程,由于触头间的间隙距离越来越远,动静触头之间的间隙击穿电压越来越大,使得间隙越不容易发生击穿,因此,间隙的击穿时间间隔也越来越大,从而使得最终VFTO波形的击穿体现为前密后疏。直到分闸过程中动静触头之间的距离较大时,间隙击穿过程才会停止,此时VFTO的产生过程结束。

由此可以推知,对于隔离开关的合闸过程,由于动静触头间的间隙距离逐渐减小,使得间隙击穿的时间间隔缩短,最终VFTO波形的击穿将体现为前疏后密。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。