1.原子力显微镜的物理机理

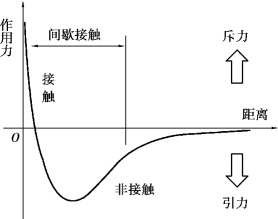

原子力显微镜的原理是建立在探针尖的原子与样品表面原子在足够接近时存在相互作用力的基础之上。探针尖被安装在一个弹力梁端部,探针尖端原子与样品表面的原子之间的作用力较为复杂。在探针尖端和样品表面之间的间隙逐渐减小时,首先会出现相互吸引力,即范德华力,随着间隙的缩小,该吸引力将逐渐增大,但是继续缩小间隙,探针尖与样品原子外围电子将出现静电排斥力,这个排斥力比吸引力增长快,在间隙缩小过程中将很快由相吸转向相斥。这种原子力变化过程如图6.6所示。

2.原子力显微镜的工作原理

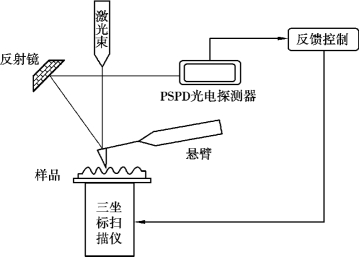

图6.7所示的是由光杠杆来监控针尖至样品间距的AFM工作原理。将一个对微弱力极其敏感、长100~200μm的由Si或Si3 N4材料制成的微悬臂一端固定,另一端固化一个针尖,针尖与样品轻轻接触,针尖尖端原子与样品表面原子间的极微弱的排斥力,使微悬臂向上弯曲。监控用的激光束打在悬臂梁背面后,通过一个反射镜反射到一个对位置敏感的光电探测器(PSPD)中。当悬臂弯曲时,探测器上激光光斑的位置会发生移动,PSPD自身能测量到小至1 nm的光束位置变化。用光杠杆系统可非常敏感地监测微悬臂的偏转。通过检测微悬臂背面反射出的激光光斑在PSPD上的位置变化,将其转换成力的变化(被反射激光光斑的位置的变化或悬臂梁弯曲的变化与力的变化成正比),并通过控制在针尖扫描过程中这种力的恒定,同时测量针尖纵向的位移量,从而最终还原出样品表面的形貌像。

图6.6 原子力变化过程示意图(https://www.xing528.com)

图6.7 原子力显微镜的基本原理

原子力显微镜(AFM)按照工作时探针和样品表面的接触情况,主要有3种工作模式:

①接触模式。类似扫描隧道显微镜,该类型原子力显微镜有2种接触模式,即恒力模式和恒高模式。恒力模式中,根据AFM反馈系统的信息,精确控制扫描头随样品表面形貌在z方向上下移动,用来维持微悬臂所受作用力的恒定,从扫描头的z向移动值得出样品的形貌像。这种模式中,扫描速度受反馈系统响应速度的限制,实质上力的恒定就是微悬臂的反射值的恒定。恒高模式中,扫描头针尖的高度固定不变,从微悬臂在空间的偏转信息中可以直接获取样品的形貌像。恒高模式常被用于微悬臂的偏转和所受作用力的变化均非常小的情况,即表面非常平整的样品,比如样品的原子级像。另外,因其扫描速度快的缘故,常被用于即时测量表面动态变化的样品。

②非接触模式。指探针在距试样表面5~20 nm的高度上以微小振幅(一般<10 nm)对试样进行扫描,通过检测针尖与试样之间的长程引力引起的微小振幅变化来调节三维扫描器的伸缩,以保证针尖和样品的间距恒定。这种工作模式下探针始终不与表面接触,因而克服了接触模式下针尖对材料表面的损坏和吸附作用,但其分辨率要比接触模式低。另外,在工作时由于针尖-样品间距小,针尖很容易被吸附到样品表面,造成图像的不稳定,也因此导致其扫描速度是几种模式中最慢的,通常要求样品表面的吸附液很薄,对工作环境要求很高,所以其应用受到了一定的限制。

③轻敲模式。在这种工作模式下,探针由微悬臂梁带动,以较大的振幅(通常为几十到几百纳米)处于谐振或近谐振状态。扫描过程中,探针不断地以轻微的测量力向试样表面敲击,因此称为轻敲模式(Tapping Mode)。在轻敲模式下,探针与试样表面始终是瞬间接触,消除了横向力的影响,其分辨力接近接触模式的水平,却不会对试样表面产生损坏。但缺点是扫描速度较慢。轻敲模式原子力显微镜的工作原理:用一个外加的振荡信号驱动探针在样品表面上方振动,探针振动的振幅可通过光电检测器的上下部分的光强差来确定。当探针未逼近样品时,探针在谐振频率附近做自由振动;当探针在样品表面扫描时,由于样品表面的原子与微悬臂探针尖端的原子间的相互作用力,探针的振幅减小。反馈电路测量振幅的变化量,通过改变加在扫描器z方向上的电压,保持探针振幅的恒定,计算机记录这个电压,即反映了样品的表面形貌。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。