1. 预裂缝生成原理

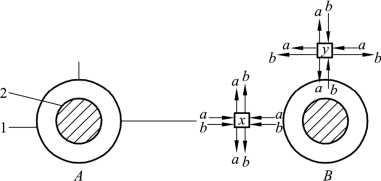

根据预裂爆破的成缝原理,即爆炸应力波与爆炸气体联合作用原理,首先是爆炸压缩应力波作用沿孔壁产生超过岩石动抗拉强度的切向拉应力,导致孔壁岩石产生径向封闭裂隙,与此同时在相邻孔壁造成应力集中。其次,在爆炸气体作用下初始裂隙继续延伸扩展,最终相互贯通,图12-3 就是作者[11]制作的预裂缝生成原理图。

图12-3 预裂缝生成原理

1—炮孔;2—装药

文献[11]指出:假定不耦合装药A 和B 同时起爆,在x 和y 处同时产生应力。y 点的应力a(来自药包A)与应力b(来自药包B)符号相反,拉应力与压应力各自相互抵消,不足以产生裂隙;而在x 点,由药包B 引起的应力则受到来自药包A 的应力影响而增强。虽然压应力不足以造成岩石破坏,但岩石的抗拉强度低,使两药包连心线上产生拉断裂隙的条件优越于其他方向。此外,裂隙一旦产生,则用于扩展延伸裂隙所需的能量大大少于形成新的裂隙所需的能量,因而使裂隙能沿连心线方向进一步延伸而贯通。

2. 以粗略的模式论述其成缝理论(https://www.xing528.com)

这一理论可以采用以下非常粗略的模式来描述:爆炸应力波由炮孔向四周传播,在孔壁及炮孔连线方向出现裂缝,随后在爆炸气体作用下,使原先的裂缝逐步发展扩大,最后形成平整的开裂面。

上述模式将预裂成缝机理分为两个过程,即应力波的作用过程和高压气体的作用过程,它们有先后,但又是连续的、不可分割的。

第一个过程,应力波的作用。当它从孔壁向周围传开后,引起的切向拉应力超过岩石的抗拉强度而使岩石破裂。最初的裂缝出现在从炮孔壁向外的短距离内。如果应力波在两孔之间能够发生叠加,那么,在此区段内,合成拉应力也可能使岩石产生裂缝。因此,应力波的作用,既能从炮孔壁向外产生裂缝,也能在炮孔之间出现某些发状破裂。上述裂缝可能连接起来。于是炮孔连线方向出现较长裂缝的概率较其他方向大得多。这些裂缝给预裂面的形成创造了有利的条件。

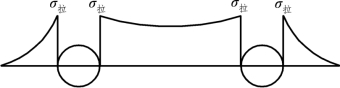

爆炸高压气体紧接着应力波作用到孔壁上,它的作用时间比应力波要长得多,孔周围便形成类似于静态的应力场[1]。相邻孔互相作用,并互位于应力场中。孔中连线方向产生很大的拉应力,孔壁两侧产生拉应力集中,由壁向外仍有拉应力作用。如果孔的间距很近,则炮孔之间全部是拉应力区,并达到足以拉断岩石的程度。从岩石抗压和抗拉强度的关系,可以定量地说明这一点:岩石抗拉强度一般是抗压强度的![]() 为了保证孔壁不产生严重的破坏,预裂爆破设计要求爆炸气体作用在孔壁的压力不超过岩石的抗压强度。当孔距为孔径的10 倍(一般为6~10 倍)时,图12-4 中两孔间平均拉应力约为抗压强度的

为了保证孔壁不产生严重的破坏,预裂爆破设计要求爆炸气体作用在孔壁的压力不超过岩石的抗压强度。当孔距为孔径的10 倍(一般为6~10 倍)时,图12-4 中两孔间平均拉应力约为抗压强度的![]() ,而孔壁应力集中处为平均拉应力的3 倍,也就是抗压强度的

,而孔壁应力集中处为平均拉应力的3 倍,也就是抗压强度的![]() ,而岩石的抗拉强度仅为抗压强度的

,而岩石的抗拉强度仅为抗压强度的![]() ,因此预裂面上平均拉应力为抗拉强度的1~3 倍,孔壁集中应力为抗拉强度的3~9 倍,这些数字可以说明,单靠爆炸气体的准静力作用,也有可能拉断岩石。而有了应力波产生的初始裂缝,缝端应力集中会使裂缝逐步扩展,以至形成贯通的裂缝,这就是所谓的“气刃效应”。由于爆炸气体作用时间比应力波长得多,其总能量也大得多,所以“气刃效应”不仅可以保证形成贯通的裂缝,还可使裂缝有一定的宽度,它所需的能量主要由气体准静应力过程提供的。爆炸高压气体作用是预裂缝最终形成的基本条件,起着主导作用[28]。

,因此预裂面上平均拉应力为抗拉强度的1~3 倍,孔壁集中应力为抗拉强度的3~9 倍,这些数字可以说明,单靠爆炸气体的准静力作用,也有可能拉断岩石。而有了应力波产生的初始裂缝,缝端应力集中会使裂缝逐步扩展,以至形成贯通的裂缝,这就是所谓的“气刃效应”。由于爆炸气体作用时间比应力波长得多,其总能量也大得多,所以“气刃效应”不仅可以保证形成贯通的裂缝,还可使裂缝有一定的宽度,它所需的能量主要由气体准静应力过程提供的。爆炸高压气体作用是预裂缝最终形成的基本条件,起着主导作用[28]。

图12-4 爆炸气体作用在孔壁上的压力与孔距的关系

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。