鉴定夹杂物的方法有金相法、F射线衍射法及电子探针、扫描电镜等技术。金相法的优点是简单、直观,应用不同的放大倍数及各种照明技术就可基本确定夹杂物的类型以及它们的数量、大小、形状及分布特征,所以金相法是夹杂物检验的首选方法。金相法的缺点是不能确定夹杂物的成分和晶体结构,对于一些复杂的及微细的夹杂物也难以鉴别。目前电镜技术已广泛用于夹杂物的鉴定,经深浸蚀的金相试样在扫描电镜下可直接观察夹杂物的立体形态,同时用电子探针确定复杂夹杂物内各相的组成,做到形貌和成分分析的结合。夹杂物的类型可用F射线或电子衍射法确定,先用电解法把夹杂物分离出来,再进行结构分析。

5.5.2.1 非金属夹杂物的金相鉴定方法

1.试样制备 对形变后材料应截取纵向试样,以观察夹杂物的变形能力。观察夹杂物的试样应精心制备,使夹杂物完整保留,无剥落或拖尾现象。试样表面必须平整,无划痕、水迹或粘附的抛光磨料。试样在未经浸蚀条件下进行检验。

2.明场观察 主要记录夹杂物的大小、形状、分布、颜色及可塑性、可磨性。

(1)尺寸。在相同倍数下可把夹杂物粗略地分为极粗大、粗大、中等、细小、极细小等不同等级。若同类夹杂物有不同大小时,应注明多数夹杂物的尺寸。

(2)形状。各类夹杂物常具有特殊的形状,有的为规则的几何形状,如长方形(TiE或ZrE)、三角形、方形等;有的则为不规则外形,如卵形、椭圆形(FeO·MnO、稀土类夹杂物等)。夹杂物的形态是判断其类型的依据之一。

(3)分布。有任意分布(TiE)、串状或链状分布(Al2O3)、晶界分布(如低熔点共晶体FeS+Fe)等。

(4)颜色。透明夹杂物在明场下颜色较暗;不透明夹杂物则呈不同的浅色,如TiE为金黄色,ZrE为柠檬黄色,MnS为浅灰色。

(5)可塑性。观察夹杂物是否沿变形方向伸展或破碎。

(6)可磨性。有的夹杂物极易剥落(如α-Al2O3),容易形成拖尾现象,有的夹杂物脆性小,磨制时能完整保留。

3.暗场观察 暗场观察主要观察夹杂物的固有色彩和透明度,是鉴别夹杂物类型的重要依据。透明夹杂物在暗场下发亮,并显示本身颜色,如硅酸铁锰透明并带有亮红色彩,而铝酸盐虽透明但色彩不丰富。不透明夹杂物在暗场下呈暗黑色,有时能看到一亮边。暗场对透明度鉴别的灵敏度优于偏振光。

4.偏振光观察 偏振光观察主要鉴别夹杂物是各向同性或异性。不同类型夹杂物在偏振光下的特征见表5-9。偏振光虽能显示夹杂物的透明度和固有色彩,但效果不如暗场。偏振光能鉴别复相夹杂物中的各相。

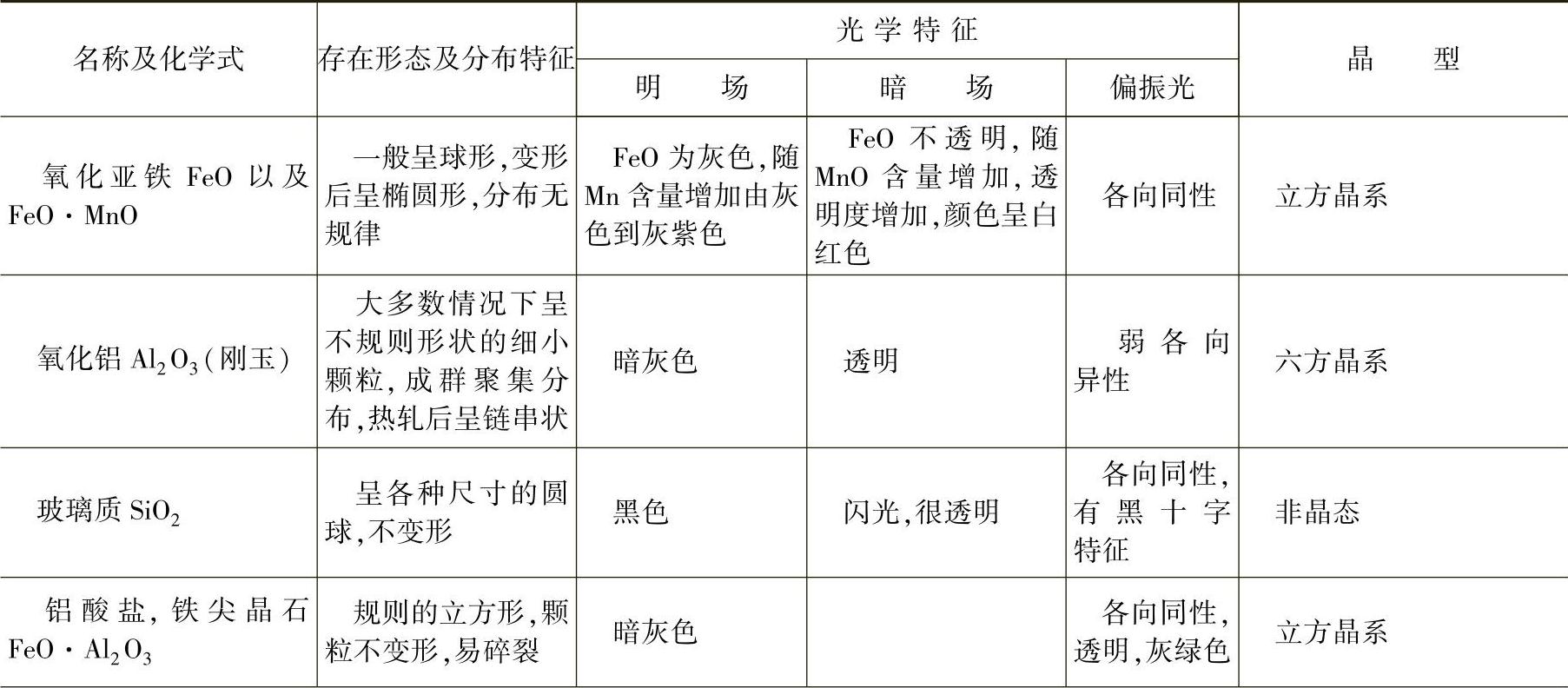

表5-23列出了常见夹杂物在光学显微镜下的特征,可供鉴别时参考。表中还收集了稀土钢中稀土夹杂物的特征。

表5-23 常见夹杂物在光学显微镜下的特征

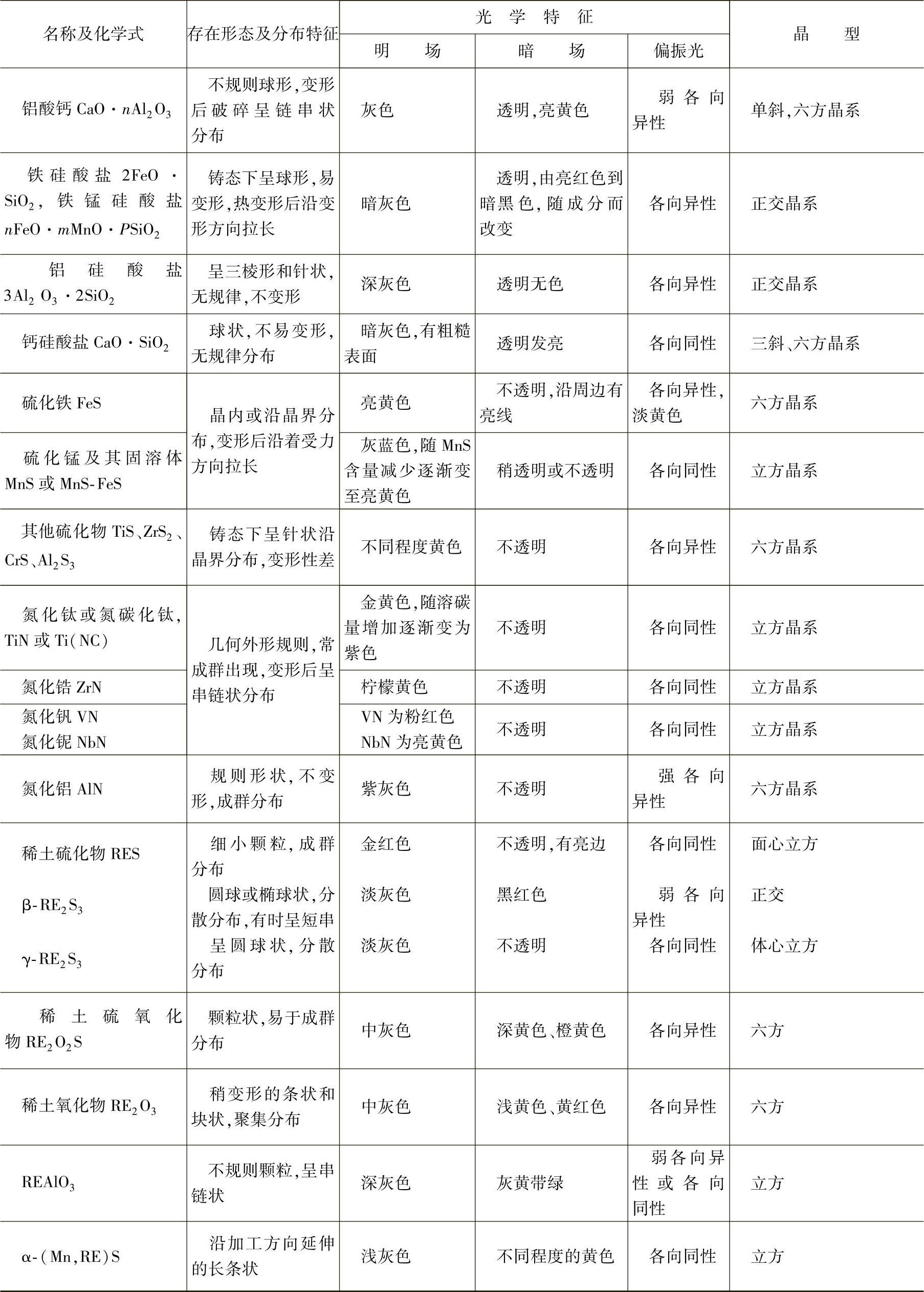

(续)

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

稀土夹杂物的共同特点如下:

(1)除RES外,在明场下均呈灰色,并且颜色较浅,其灰色程度按以下顺序增加:α-(Mn,RE)S,RE2S3,RE2O2S,RE2O3,REAlO3。

(2)塑性差,除α-(Mn,RE)S外,几乎都是不变形或稍有变形能力的,稀土铝酸盐则属脆性夹杂物。

(3)暗场下均有鲜艳的色彩。

5.5.2.2 钢中非金属夹杂物含量的测定

钢中非金属夹杂物含量测定标准(GB/T10561—2005)主要适用于压缩比大于或等于3的钢种。根据经常见到的夹杂物形态和分布,标准图谱将夹杂物分为A、B、C、D和DS五大类,其中:

A类(硫化物类),具有高的延展性,为单个拉长的灰色夹杂物,端部呈圆形。

B类(氧化铝类),大多数没有变形,带角的黑色或蓝色颗粒,沿轧制方向呈链状分布。

C类(硅酸盐类),比硫化物具有更好的延展性,端部呈锐角,为黑色或深灰色。

D类(球状氧化物),不变形,带角或圆形,呈黑色或带蓝色,与B类不同的是呈无规则的分散分布。

DS类(单颗粒球状类),为直径≥13μm的圆形夹杂。

对于非传统类型的夹杂,评定时可将其形状与上述五类进行比较,并注明其化学特征。例如:球状硫化物可作为D类夹杂物评定,但试验报告中应加注一个下标(如Dsulf)。球状硫化钙以Dcas表示,DRES表示球状稀土硫化物,DDUP表示球状复相夹杂物,如硫化钙包围着氧化铝。对于沉淀相类的硼化物、碳化物、氮化物等的评定也可按相似的方法评定。

标准图谱中又根据夹杂物的厚度或直径的不同分为粗系和细系两个系列,各含六个级别,级别i从0.5级到3级。评级一般应在最恶劣的视场下评定。图5-41所示为夹杂物评级方法示意图。先将各类夹杂物区分开后,再对各类夹杂物分别评级,结果按下列方法表示:在每类夹杂物类别字母后标以级别数,用字母e表示出现了粗系夹杂物,如A2、B1e、C3、D1等。

对于含铅易切削钢,铅夹杂物的形貌和色泽常与其他夹杂混淆而造成误判,可选用表5-20中的17号侵蚀剂进行浸蚀,把铅夹杂物清晰地区分开来。

如需要对夹杂物含量提供精确的定量数据,可依据定量金相方法对各类夹杂物进行手工测定。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。