正如上面已经提到的,一个PCB上(中)的一个理想参考面应该是一个完整的实心薄板。它绝不是一个“铜质充填”或“地网络”(请参阅后面的有关充填和网络的使用)。

平面必须处在所有与它们有关的元件和线条的下面。0V参考面应该在PCB的所有四边尽可能的向外扩展延伸。甚至仅为了延伸它的0V参考面,而值得把PCB制作的大到超过PCB的元器件安装面(包括布线)范围。

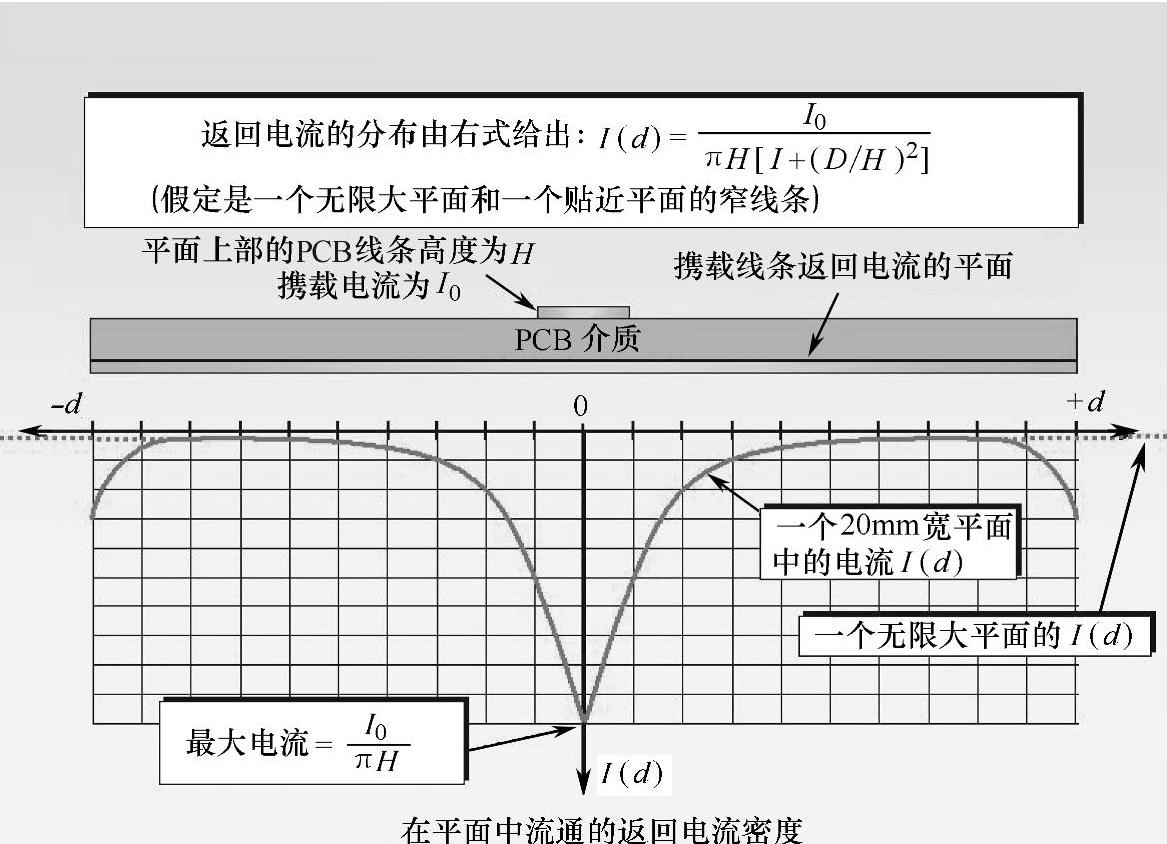

这样做的一个原因是信号或电源的RF返回电流也会在与线条相邻近的平面层(或多个平面层)中沿着线条走线流通。虽然密度最高的电流是处在线条的直接下部,但RF电流也会在平面中分布到线条路径的两侧。图2-3-1所示的就是在平面中返回电流密度分布的情况。

图2-3-1 在一个平面中一根线条的返回电流的分布

一个中心线处在一个20mm宽的返回电流平面上部1mm的线条例子(横截面的端视图)

一般地说,都会假定大约有95%的返回电流都会沿着线条走线的中心带状区域流通。其宽度大约为线条—平面间隔(H)的3倍或线条本身宽度(W)的3倍,取两者中较小者。一个被认为是相当重要的基本PCB布局技术,就是在所关心的平面区域中尽可能不出现孔洞,裂缝或边沿。(请注意,在图2-3-1的分析中,假设了H要比W小)。(https://www.xing528.com)

为了获得更好的EMC性能,完整平面的区域甚至应该沿着线条路径下方两侧延伸得更宽。对于频率非常高的模拟信号或具有快于2ns上升沿(或下降沿)时间的高速率数据(在实际应用中的实测值,不是数据手册中的给出值),经常推荐的实践是沿着线条路径两侧离开任何平面边沿或裂缝至少10mm远。

建议把0V参考面延伸得更远的另一个原因是随着平面尺寸的增加,它的RF阻抗会随之下降(在DC条件下,一个无限大平面具有零欧姆阻抗)。从本章3.1节中所列的大多数由于平面的存在所提供的各种得益都会从平面的继续延伸更进一步得以发挥。

但是,像所有金属导体和结构一样,平面具有自身的固有谐振频率。这个固有谐振频率取决于它们的形状、尺寸和所在环境。因此在实践中,可能需要通过限止一个平面的尺寸来最佳化它们的整体EMC效能。平面谐振问题将会在后面的有关章节中做进一步的讨论。

在本篇第1章中曾就PCB的布局设计中的隔离技术进行过讨论。重要的是要注意到,即便隔离电路几乎总是享用一个0V参考面,但第1章中所给出的隔离规则仍然完全适用于此(一般地说,现在的实践中并不推荐使用分割了的0V平面。这一点将在后面加以讨论)。

电源平面的设计很像0V平面的设计,但是它们的使用直接与电源的去耦合策略相关。去耦合技术是本篇第4章中所要讨论的课题,所以这里将不再作进一步的讨论。但要知道在一个PCB的电源平面上同时存在有好几个区域是很普通的。比如一个电源平面上可能存在有5V、3.3V、2.8V、+12V、-12V等。即使是PCB上的电路已被仔细隔离的情况下,往往仍可能在单个PCB层面上同时设置有这些电源区域。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。