1.直流四探针法应用 它适用于测量试样厚度;从试样边缘与任一探针端点的最近距离二者均大于探针间距的4倍的单晶硅体电阻率;测量直径大于探针间距10倍、厚度小于探针间距的4倍的单晶硅圆片的电阻率,可测量硅单晶体电阻率范围为(1~3)×103Ω·cm。

2.环境要求 环境温度为23℃±1℃,相对湿度不大于65%。

3.干扰因素

1)光照可能严重影响观察电阻率,特别是近似本征材料。因此所有测试应在暗室进行,除非是待测样品对周围的光不敏感。

2)当仪器放在高频干扰源附近时,测试回路中会引入虚假电流。因此仪器要有电磁屏蔽。

3)试样中电场强度不能过大,以避免少数载流子注入。如果使用的电流适当,则用该电流的两倍或一半时,引起电阻率的变化应小于0.5%。

4)由于电阻率受温度影响,一般测试适用温度为23℃±1℃。

5)对于厚度对测试的影响,一般测量用户可以根据实际需要确定厚度的要求偏差。

6)由于探针压力对测量结果有影响,测量时应选择合适的探针压力。

7)仲裁测量时选择探针间距为1.59mm,非仲裁测量可选择其他探针间距。

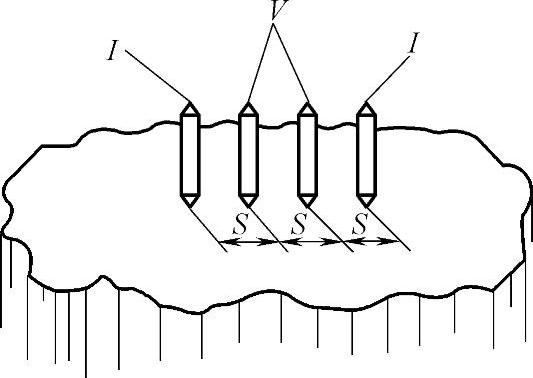

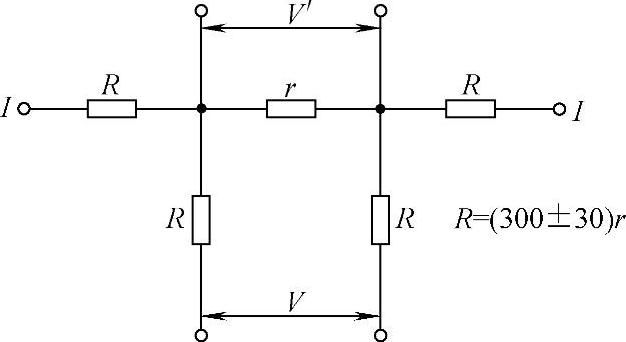

4.测量原理 图11-8示出直排四探针测量原理。将排列成一直线的四探针垂直地压在距离边缘6mm以上的平坦试样表面上,将直流电流I在两外探针间通入试样;测量内侧两探针间所产生的电势差V,根据测得的电流和电势差值,按下式计算电阻率ρ:

式中 ρ———电阻率(Ω·cm);

S———探针间距(cm);

V———测得电势差(mV);

I———通入的电流(mA)。

对于圆片试样,还应根据几何修正因子进行计算。

图11-8 直排四探针测量原理

5.测量仪器

(1)探针

1)探针材料。探针用钨、碳化钨及高速钢等金属制成。针尖呈圆锥形,夹角为45°~150°,尖端初始标称半径为25~50μm。

2)探针压力。每根探针压力为1.75N±0.25N,或4.0N±0.5N,用于单晶硅棒的电阻率测量。也可选择其他的探针压力。

3)绝缘性。探针(包括连接弹簧和外部引线)与任何其他探针,或装置任一部分之间绝缘电阻大于109Ω。

4)探针排列和间距。四根探针的尖端应成等距离直线排列,仲裁测量时,探针间距标称值应为1.59mm。其他标称间距如1.00mm和0.6mm用于非仲裁测量。

5)探针架。其作用是在针尖几乎无横向移动的情况下,使探针下降到试样表面。

(2)电学测量装置

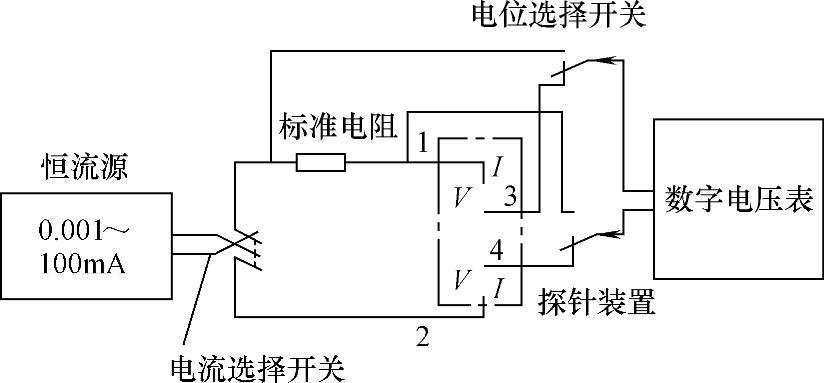

1)推荐电路见图11-9。

2)恒流源,电流范围为10-1~10-6A,纹波系数不大于±0.1%,稳定度优于±0.05%。

3)电流换向开关。

4)标准电阻0.01~100000Ω,0.05级。

图11-9 推荐电路

5)双刀双掷电位选择开关。图11-9推荐电路需要这一开关来选择测量标准电阻,或试样上电势差。

6)数字电压表。可用来测量毫伏为单位的电势差,或者连同电流源一起校准到能直接读出电压一电流比值。,测量满量程为0.2-50mV,分辩率为±0.05%(

位有效数字),输入阻抗大于105倍试样电阻率。如试样电阻率仅限定在某一数值范围内,一个较小满量程足够了。

(3)样品架/台。用于固定试样的合适夹具。

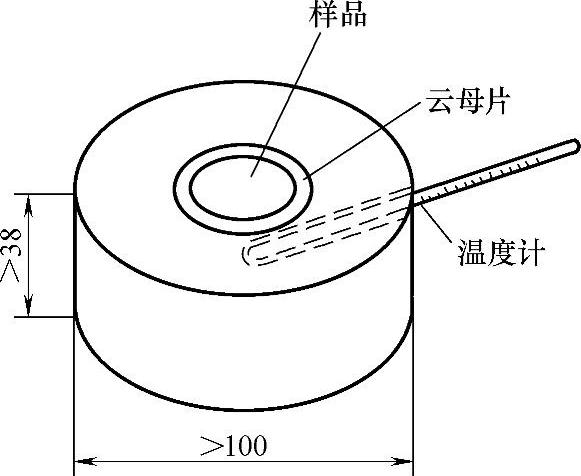

(4)散热器。用一直径至少为100mm,厚为38mm的铜块,来支撑圆片试样和起散热器作用。图11-10示出带有样品、云母片和温度计的散热器。散热器应包括一个容纳温度计的小孔,使温度计能放置在离样品10mm范围内的散热器中心区。散热器上放一片10~25μm厚的云母片,使试样和散热器电绝缘。在云母片和铜块间、温度计孔中填充矿物油,活动有机硅散热以减少热阻。散热器安放应能使探针尖端中心在试样中心的1mm以内。散热器应与电学测量装置的接地端相连接。为了迅速对准试样中心,可在散热器表面加工一个与铜块同心的浅圆环。

图11-10 带有样品、云母片和温度计的散热器

(5)研磨或喷砂设备。使用它来提供平坦的试样表面。研磨设备应能将圆片试样研磨到厚度变化不大于试样中心处厚度值的±1.0%。

(6)机械或电子厚度测量仪。它能测量试样不同位置的厚度,精度优于±1.0%。

(7)千分尺或游标卡尺。它的分辩率优于±0.05mm。

(8)微移动机构。它能以0.05~0.10mm增量,使探针装置或硅表面以垂直于探针尖端连线方向并平行于硅表面移动。

(9)工具显微镜。它的放大倍数至少为400倍,分辩率为1μm。

(10)温度计或其他测温仪器。它能测量温度0~40℃,分度值为0.1℃。

(11)欧姆计。它能指示大于108Ω绝缘电阻。

(12)超声波清洗器。它具有适当频率(18~45kHz)和功率。

(13)化学实验室器具。例如塑料烧杯、量筒、处理和清洗酸及其蒸气所需设备等。

6.试样制备

1)试样用W14号(粒径为10μm)金刚砂研磨上、下表面,保证无机械损伤、无沾污物。

2)在不包括参考面或参考缺口的圆周上,测量直径3次,计算试样的平均直径D。试

样直径应大于10倍平均探针间距S,直径D的变化不大于

%,记下D值。

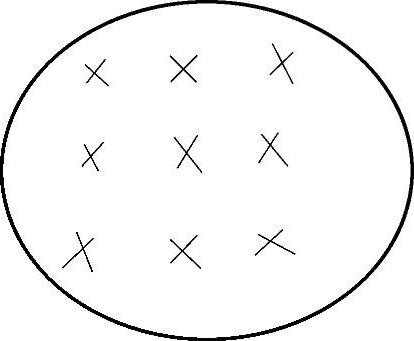

3)在试样上测量9个点的厚度(见图11-11)。要求各测量点厚度与试样中心厚度的偏差不大于±1.0%,记下试样中心厚度W。

4)将试样清洗干净并干燥。

7.操作步骤

(1)确定电学测量装置的适用性和准确度

1)将恒流源短路或关闭,断开探针装置与电学测量装置的连接。

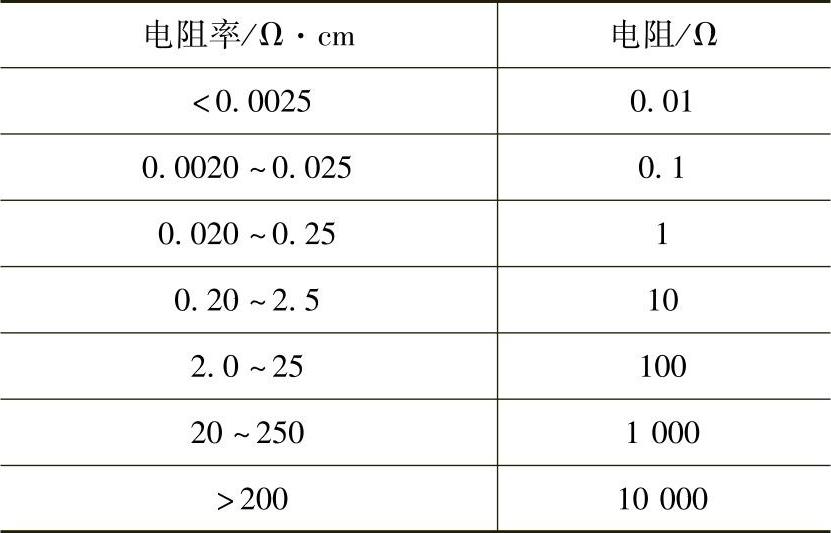

2)按表11-1选择模拟电路中的标准电阻r的阻值。将电流引线(图11-9中的1和4)接到模拟电路(图11-12)的电流端,将电压引线(图11-9中的2和3)接到模拟电路(图11-12)的电压端。

图11-11 试样厚度位置测量点示意图

图11-12 四探针测量模拟电路

表11-1标准电阻r最小阻值选择

3)如果采用直接测量电阻(电压-电流比值仪器)。开始在任一极性上(正向)测量模拟电路的正向电阻rf。改变连接极性,测量反向电阻rr。继续改变极性进行测量,记录5次每一极性的正向电阻rf和反向电阻rr测量值。

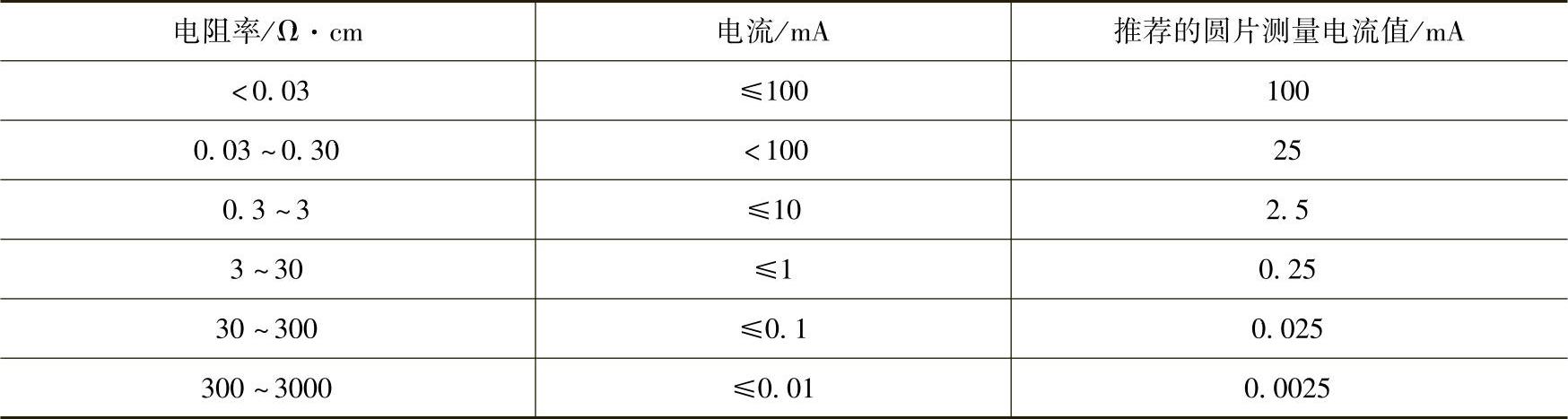

4)如果不是采用直接测量电阻仪器,则让电流在正向,调节电流大小到近似表11-2推荐圆片的测量电流值。测量正向电流时标准电阻两端的电势差Vaf和直接测量流过模拟电路的正向电流Iaf;再测量正向电流时模拟电路的电势差Vaf。将电流换向,测量反向电流时标准电阻两端的电势差Var,或模拟电路的反向电流Iar和反向电流时模拟电路的电势差Var。继续改变极性重复进行测量,记录5次每一极性的测量值。

表11-2不同电阻率硅试样所需要的电流值

5)计算平均电阻r和标准偏差σ。

6)电学测量装置应满足下述条件:

①r值应在已知的r值0.3%以内。

②样品标准偏差σ应小于r值0.3%。

③设备应能测量出0.05%电阻的变化。

(2)确定探针间距与探针尖端状态

1)将四探针以正常压力压在严格固定的抛光硅片表面上,形成一组压痕;提起探针,在垂直于探针尖连线方向上移动硅片表面或探针0.05~0.10mm;再将探针压到硅片表面上,重复上述步骤,直到获得10组压痕。建议在两组或三组压痕后,将硅片表面或探针移动上述距离的两倍,以帮助操作者识别压痕属于哪一组。

2)将硅片表面清洗,用空气干燥。

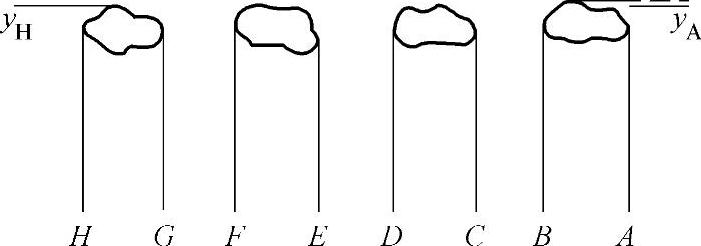

3)将此具有压痕的硅片表面置于工具显微镜的载物台上,使y轴的读数(图11-13中的yB和yA)相差不大于0.150mm,记录在工具显微镜中的10组压痕A到H的x轴读数,精确到1μm。

4)在放大倍数不小于400倍的显微镜下检查压痕。

5)计算探针间距Si,平均探针间距 ,标准偏差σi和探针系数C。

,标准偏差σi和探针系数C。

6)对于合格的探针,必须满足下述条件:

① 对于Si来说,3组10次测量值的每一组样品标准偏差σi,应小于平均探针间距 的0.3%。

的0.3%。

图11-13 测量示意图

② 平均探针间距S1、S2和S3的差应不大于2%。

③ 每根探针的压痕应只出现一个接触面,最大直径线度小于100μm。如果有的压痕出现不连续的接触面,则更换探针并重新测量。

④ 在放大倍数400倍的显微镜下检查时,在与硅片表面的接触面上出现明显的横向移动的探针是不合格的。该探针系统必须重新调整,以防止上述移动。

(3)测量

1)将试样清洗干净,用空气干燥。

2)将试样置于样品架/台上。如果是圆片试样,应将试样置于散热器的云母上,用欧姆表测量试样与散热器间电阻,以保证两者是电绝缘的(﹥109Ω)。

3)测量并记录环境温度T,如果是圆片试样,应借助置于散热器中的温度计来确定温度。让试样在此温度下保持足够的时间,以便温度平衡,准确到0.1℃。

注意:根据试样的质量决定温度平衡时间。对于小的试样需时30~60min,而大的试样则需1~2d时间。在圆片仲裁测试前,应将散热器放在室内48h,并且要求室温变化不超过±1℃。

4)将探针下降到试样表面的待测位置,每一探针尖离试样边缘的最近距离至少为平均探针间距的4倍。如果是圆片试样,应使探针尖端的阵列中心在试样中心的0.25mm以内。

5)让电流在正向,根据试样电阻率大小按表11-2调节电流大小。要求两内探针之间测得的电势差小于50mV。不同的测量方法要求记录不同的数据,如果用标准电路测量记录Vsf、Vf、VSR、VR、T要求至少 有效数字;用直接测量电路记录If、Vf、Ir、Vr、T,要求至少

有效数字;用直接测量电路记录If、Vf、Ir、Vr、T,要求至少 有效数字;用直接测量电阻记录Rf、Rr、Rm、ρ(T)、FTρ(23)。

有效数字;用直接测量电阻记录Rf、Rr、Rm、ρ(T)、FTρ(23)。

6)改变电流方向,测量记录VSR(或Ir)Vr值。

7)短路或关闭电流源。提起探针,将试样或探针移到下一测量位置。如果为晶片试样,则将试样或探针旋转15°~20°。

8)重复4)~7)步骤,直到完成全部预定位置的测量。如果为晶片试样,应测量10组数据。(https://www.xing528.com)

9)对于不是圆片的试样,如果选用测量电流I在数值上等于2πC,则两内探针之间测得的电势差在数值上等于电阻率值,可免于计算。推荐的圆片测量电流是在试样厚度为0.5mm,两内探针间为10mV电势差时得到。

8.测量结果计算

(1)利用测量数据计算探针间距Si、平均探针间距 、标准偏差σi、探针系数C和探针间距修正因子Fsp。

、标准偏差σi、探针系数C和探针间距修正因子Fsp。

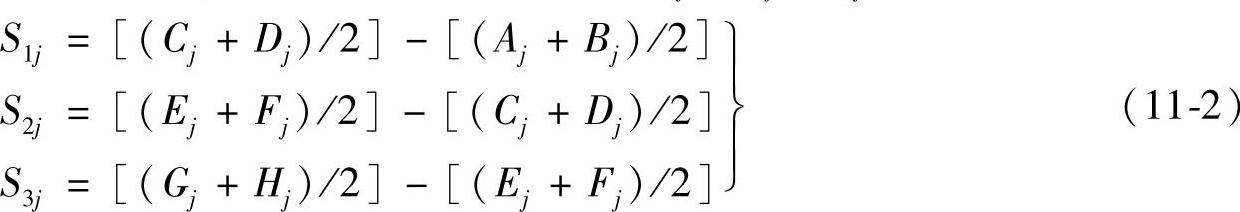

1)对10组测量数据中的每一组,用下式计算探针间距S1j、S2j、S3j:

式中 S1j、S2j、S3j———探针间距(cm);

A~H———探针压痕的点位(cm)见图11-13;

下标j———组数,取1~10。

2)用式(11-2)得到的Sij,计算每一间距平均值 如下:

如下:

式中,取i=1、2、3。

3)将式(11-3)计算得到的Si和按式(11-2)计算得到的Sij,利用式(11-4)分别计算三个间距的试样标准偏差σi为

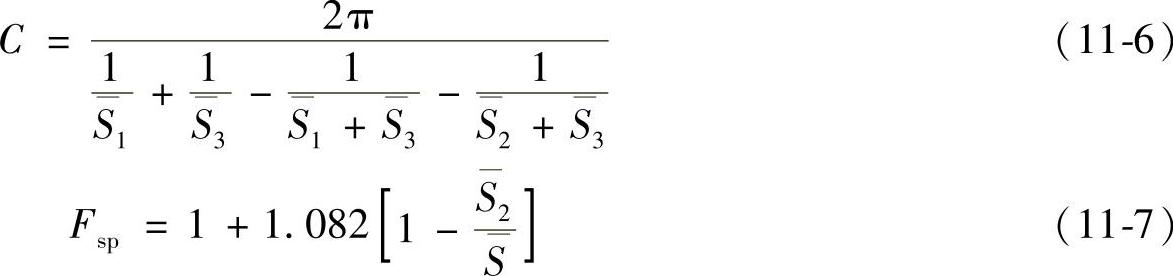

4)计算平均探针间距S为

5)计算探针系数C和适用于圆片测量时的探针间距修正因子Fsp,分别用式(11-6)和式(11-7)计算:

(2)利用测量的数据计算模拟电路测量的平均电阻r和标准偏差σ。

1)如果采用直接测量电阻,用单个正向和反向电阻(无论是计算结果还是测量结果)均按式(11-8)计算平均电阻,否则按式(11-9)、式(11-10)计算模拟电路的正向电阻rf及反向电阻rr为

式中 ri———10个模拟电路的正向电阻rf及反向电阻rr中的任意一个值。

2)根据测量值计算模拟电路的正向电阻rf及反向电阻rr为

式中 rf———模拟电路的正向电阻(Ω);

rr———模拟电路的反向电阻(Ω);

Rs———标准电阻值(Ω);

Vaf———正向电流下模拟电路两端的电势差(mV);

Var———反向电流下模拟电路两端的电势差(mV);

Vsf———正向电流下标准电阻两端的电势差(mV);

Vsr———反向电流下标准电阻两端的电势差(mV)。

当直接测量电流时,使用(11-10)计算模拟电路的正向电阻rf及反向电阻rr:

式中 Iaf———流过模拟电路的正向电流(mA);

Iar———流过模拟电路的反向电流(mA);

3)计算样品标准偏差σ为

(3)计算试样电阻率ρ

1)正向电流和反向电流的电阻,按下式计算:

式中Rf———正向电流时的试样电阻(Ω);

Rr———反向电流时的试样电阻(Ω);

Vf———正向电流时测得的试样电势差(mV);

Vr———反向电流时测得的试样电势差(mV);

Vsf———正向电流下标准电阻两端的电势差(mV);

Vsr———反向电流下标准电阻两端的电势差(mV)。

当直接测量电流时,采用式(11-13)计算。如果使用电阻直读仪器,就不需此计算。要求Rf与Rr之差,或Rf与Rr(取两者中较大者)的比值小于10%。

式中 If———通过试样的正向电流(mA);

Ir———通过试样的反向电流(mA)。

2)计算每一测量位置的电阻平均值Rm为

3)计算测量温度下试样电阻率ρ(T)为

ρ(T)=RmC (11-15)

式中 Rm———电阻平均值(Ω),

C———探针系数(cm),按式(11-6)计算。

如果为圆片试样,电阻率ρ(T)按下式计算:

ρ(T)=RmF (11-16)

式中 F———几何修正因子(cm)。

几何修正因子F按下式计算:

F=F1WF2Fsp (11-17)

式中 F1———厚度修正因子;

W———试样厚度(cm);

F2———直径修正因子;

Fsp———探针间距修正因子,按式(11-7)计算。

注:当W/D﹥1,D﹥16S时,F的有效精度在2%以内。

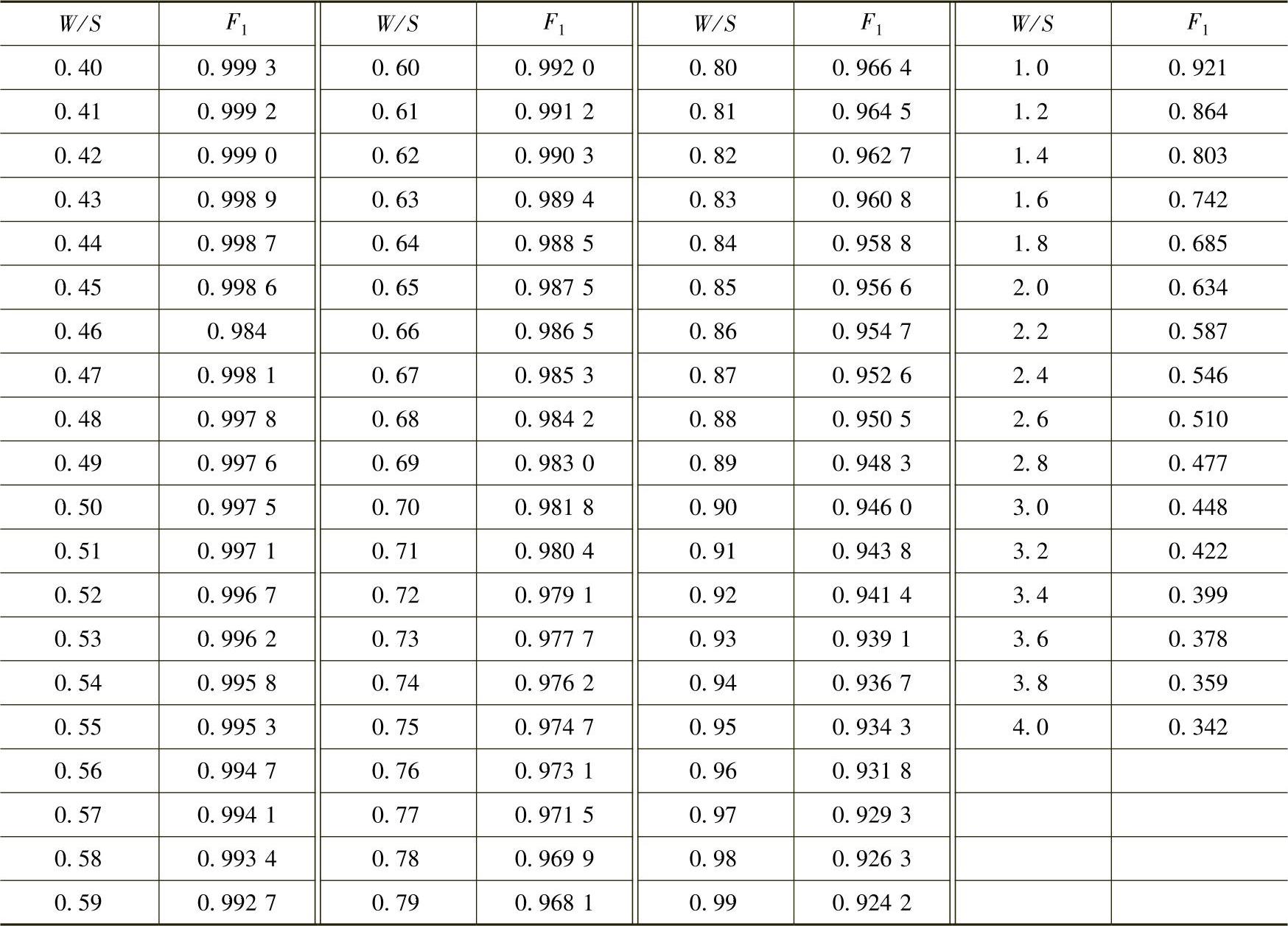

① 求F1。计算试样厚度W与平均探针间距S的比值,用线性内插法从表11-3中查出厚度修正因子F1。

表11-3厚度修正因子F1为圆片厚度W与探针间距S之比的函数

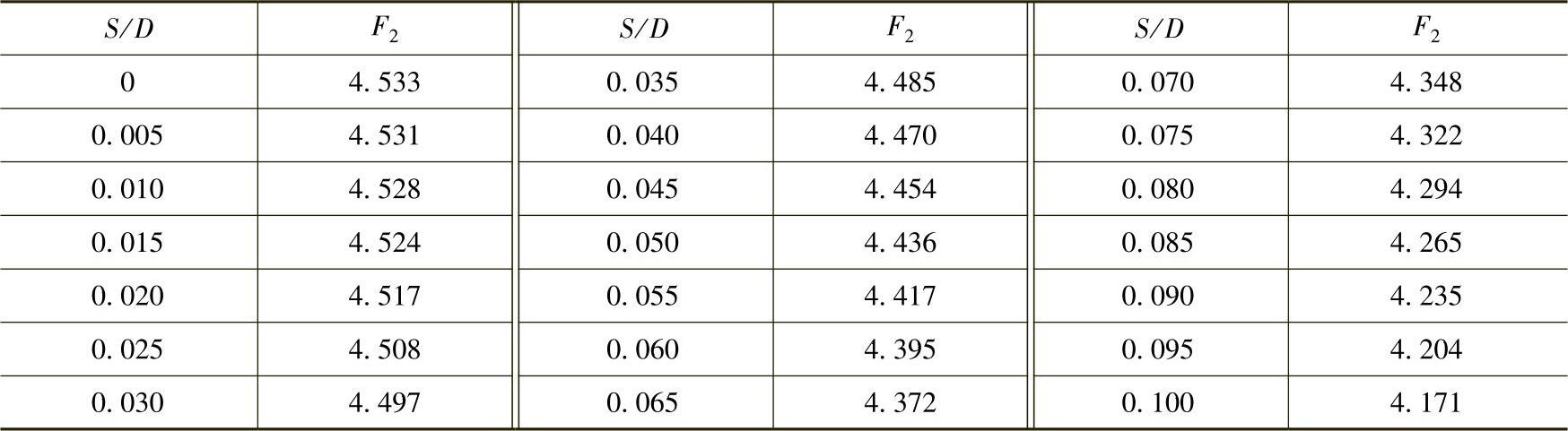

② 求F2。计算平均探针间距S与试样直径D的比值,查出直径修正因子F2:当2.5≤W/S<4时,F2取4.532;当W/S﹤2.5时,用线性内插法从表11-4中查出F2。

表11-4直径修正因子F2为探针间距S与圆片直径D之比的函数

4)计算修正到23℃的电阻率ρ(23℃)为

ρ(23℃)=ρ(T)FT (11-18)

式中 FT———温度修正因子。

温度修正因子FT计算如下:

FT=1-CT(T-23) (11-19)

式中 T———温度(℃);

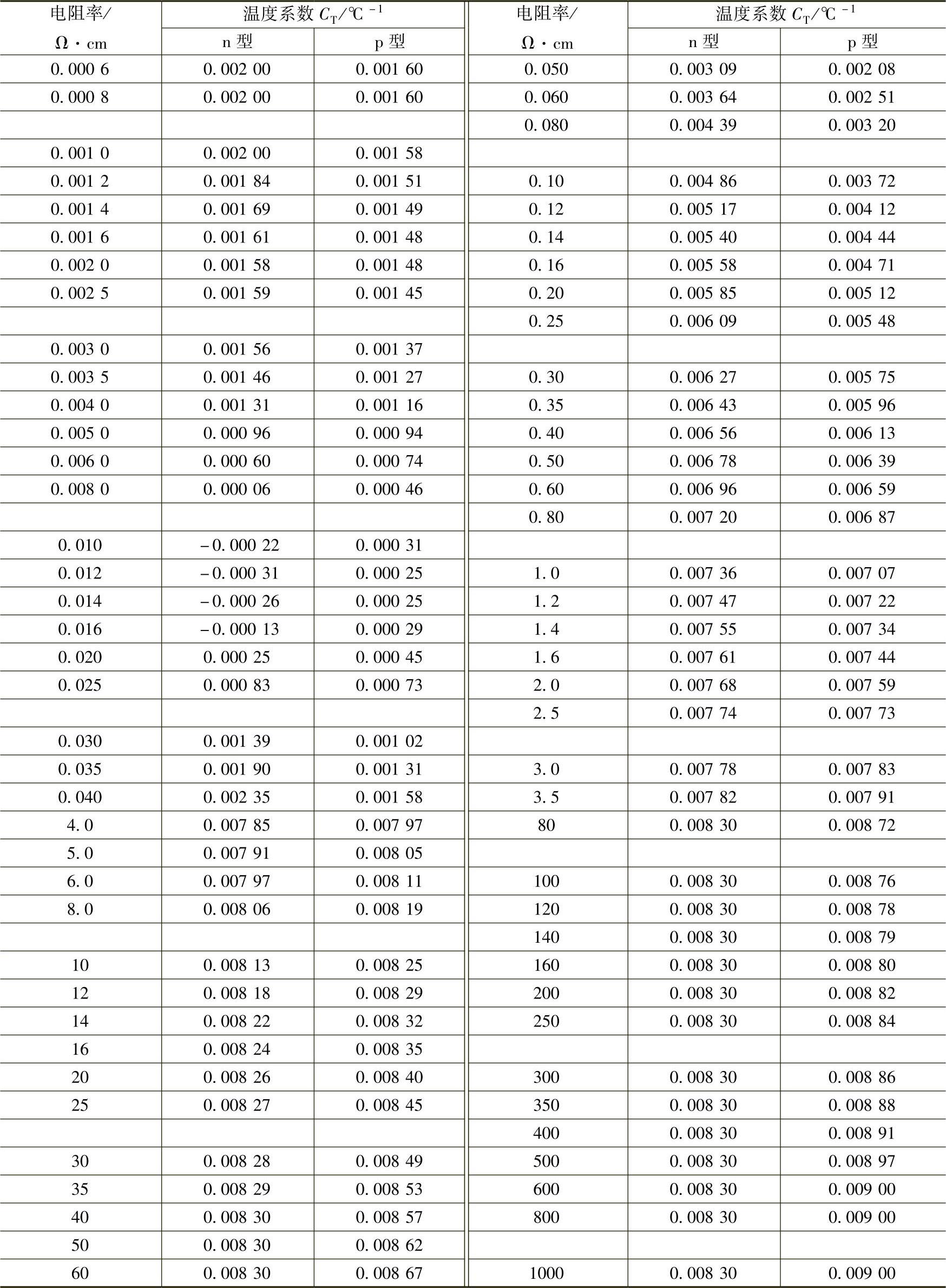

CT———电阻率温度系数(℃),查表11-5。

表11-518~28℃范围硅的电阻率温度系数CT

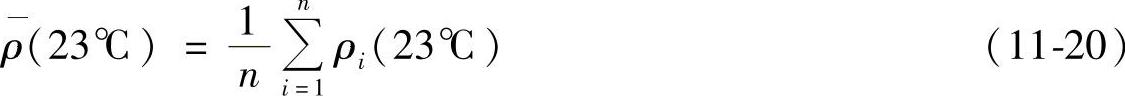

5)计算已修正的电阻率平均值ρ(23℃)为

式中 ρi(23℃)———根据式(11-18)求出的修正的电阻率(Ω·cm)。

n———某测量位置上的测量次数。

如果在给定测量位置上仅进行了一次测量,则省去这一步骤。

6)计算电阻率的标准偏差S为

9.精密度 在室温23℃,电阻率120Ω·cm以下的13个硅薄片,通过6个实验室的循环实验得到精密度为±2%(3S%);120~500Ω·cm硅薄片的精密度为±5%(3S%);500~2000Ω·cm硅薄片的精密度为±15%(3S%);

10.试验报告主要内容

1)测量电流。

2)探针间距和探针压力。

3)试样室温电阻率,如必要注明测量位置。

4)试样电阻率标准偏差。

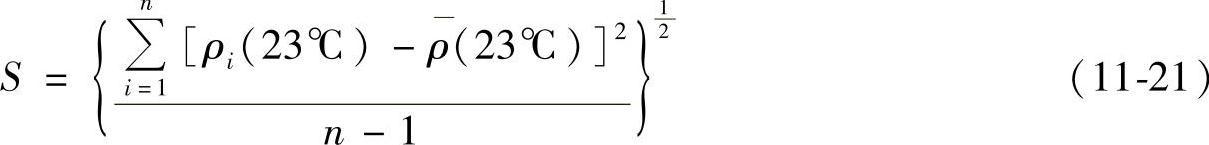

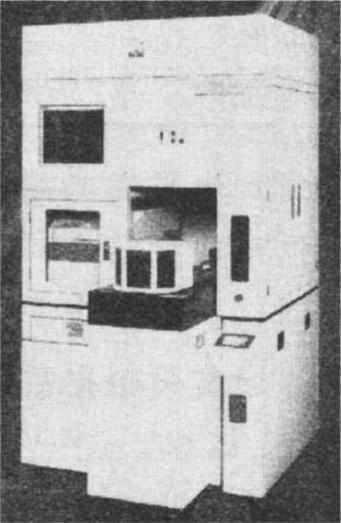

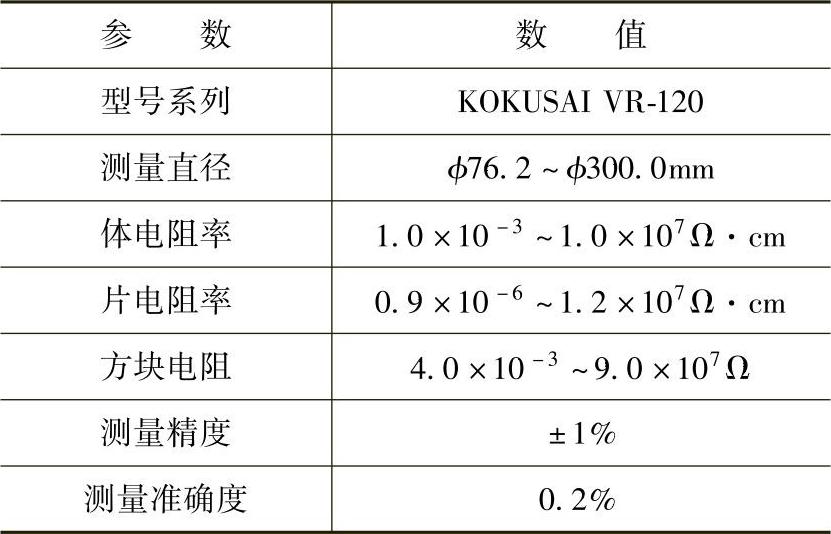

11.全自动电阻率测试仪 目前各种规格、型号的硅单晶、抛光片的电阻率全自动测试仪很多。日本国际电气公司生产的KOKUSAI VR-120系列四探针全自动电阻率测试仪主要技术参数见表11-6。图11-14示出四探针全自动电阻率测试仪。

图11-14 四探针全自动电阻率测试仪

表11-6四探针全自动电阻率测试仪主要技术参数

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。