1.OSI参考模型

国际标准化组织(International Standard Organization,ISO)制订的国际标准ISO7498“信息处理系统—开放系统互连—基本参考模型”(Information Processing Systems—Open Sys-tems Interconnection—Basic Reference Model)是信息处理领域内的最重要标准之一。它为协调研制系统互连的各类标准提供共同的规范,同时,规定了研制标准和改进标准的范围,为保持所有相关标准的相容性提供了共同的参考。标准为研究、设计、实现和改造信息处理系统提供了功能上和概念上的框架。

在该标准中,提出了开放系统互连的理由,定义了连接的对象和互连的范围,描述了OSI中所使用的模型化原则。标准描述了参考模型体系结构的一般性质,即模型是分层的,分层的意义以及用于描述各层的规则。标准对参考模型体系结构的各层进行命名和描述。

标准引入了层的表示方法。用(N)层表示某一特定的层,用(N+1)、(N-1)层表示其相邻的高层和低层。它也适用于与层有关的其他概念,如协议、服务等。应用到具体的层时,如传输层(N),则(N+1)层是会话层,(N-1)层的服务是网络服务。

开放系统互连是指彼此“开放”的系统,通过共同使用适当的标准而实现信息的交换。因此,“系统是开放的”,并不隐含特殊的系统实现,也不隐含互连的技术和方法,它是指各系统互相识别并且支持适当的标准来实现信息交换。

国际标准化组织选择的结构化技术是分层(Layering),它已被人们广泛接受。在分层结构中,每一层执行一部分通信功能。它依靠相邻的比它低的一层来完成较原始的功能并且又和下一层的具体细节分隔开来。同样,它为相邻的较高层提供服务。这样的分层使得更换其中某一层时,只要它和上下两层之间的接口功能不变,那么上下两层可以完全不加变更。因此,它把一个问题分解成许多更便于管理的子问题。

确定分层结构时,层数越多每层要完成的功能就少,实现也就容易,但过多的分层,使层与层之间的处理时间加长。因此,分层的原则是:当必须要有不同层的抽象时,才设立一个新的层次。每一层的确定应使通过两层之间接口的信息流量为最少。按照这样的原则,参考模型共分为七层。表3-2是OSI模型的各层及其定义。两个相互通信的系统都有共同的层次结构。一方的N层和另一方的N层之间的相互通信遵循一套称为协议(Protocol)的规则或约定。协议的关键成分是:

1)语法(Syntax),包括数据格式、信号电平等规定。

2)语义(Semantics),包括用于调整和差错处理的控制信息。

3)时序(Timing),包括速度匹配和排序。

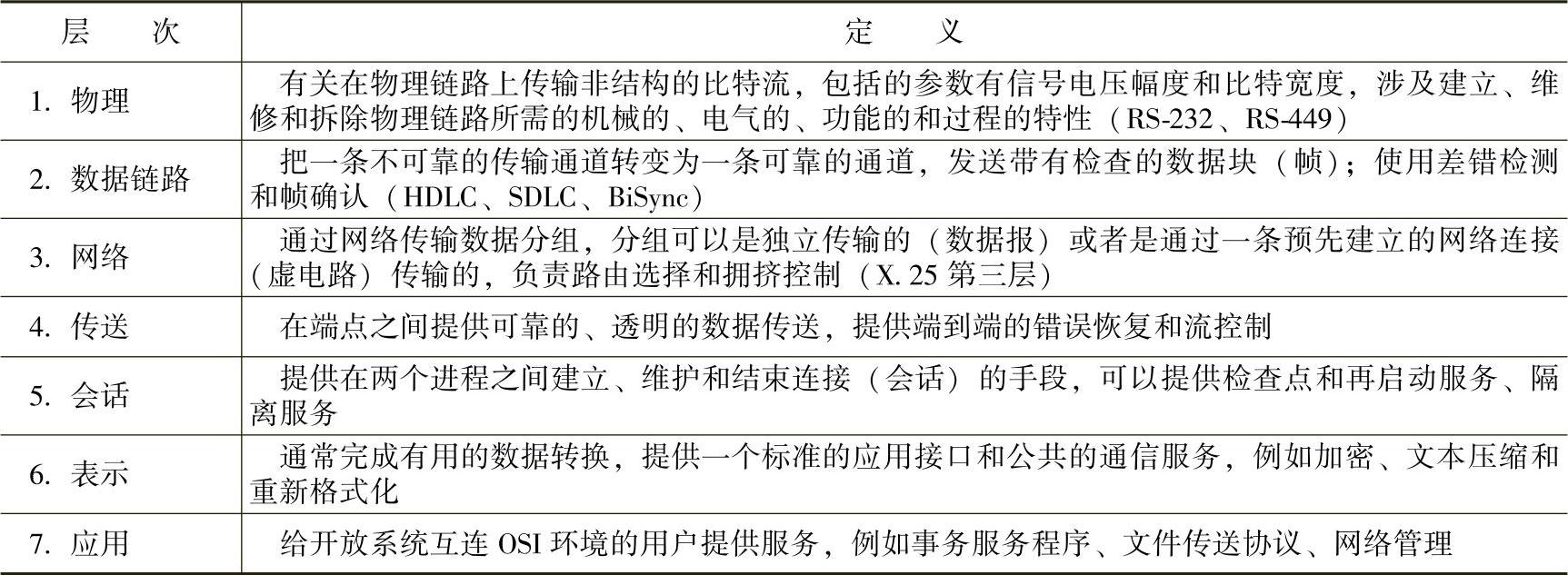

表3-2 OSI模型的各层及其定义

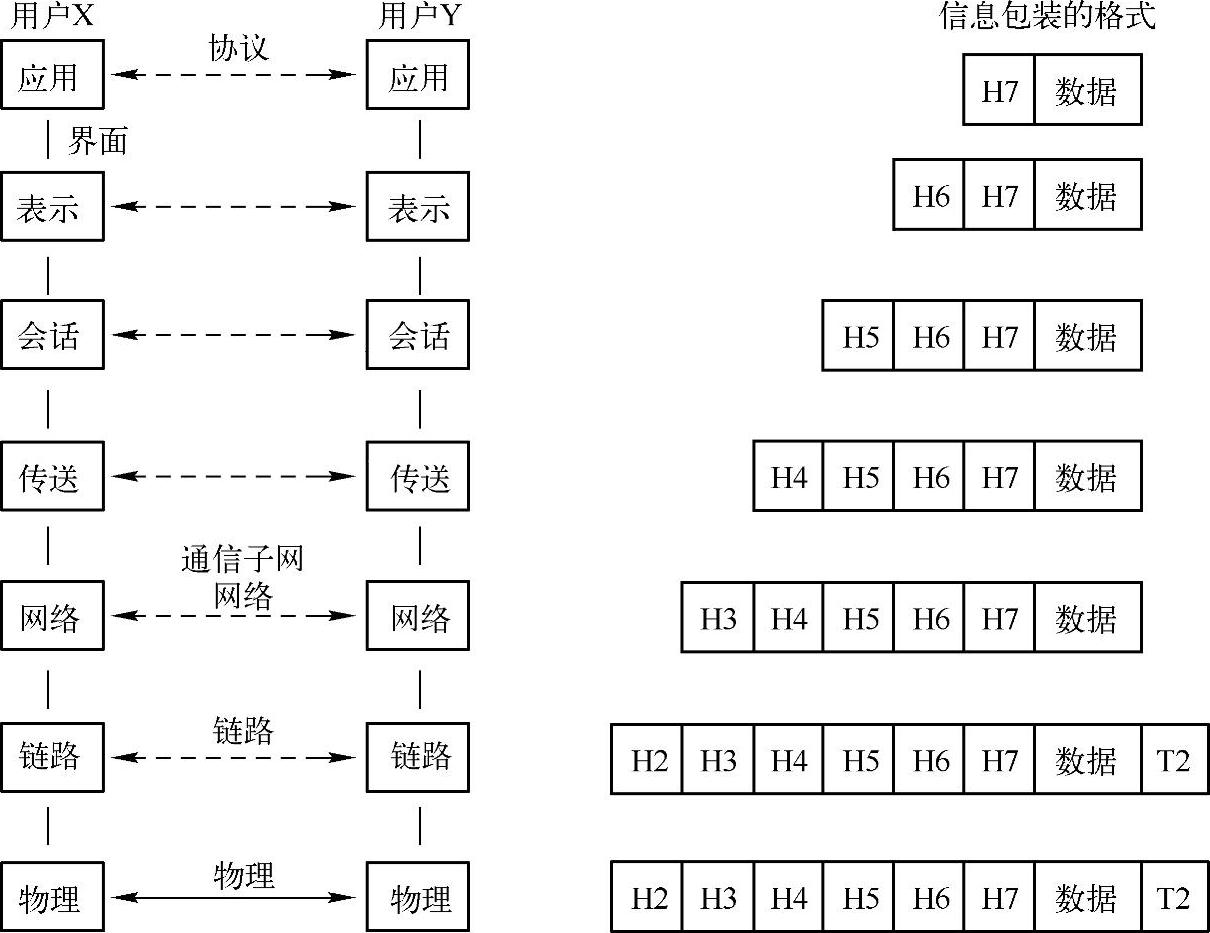

图3-5 开发系统互连OSI模型:连接和封装

图3-5中,两个系统相互通信应有共同的层次结构。用户X如果希望发送一个报文给用户Y,它首先调用应用层,使用户X的应用层与用户Y的应用层建立同等层关系。这一同等层关系使用应用层通信协议。这个协议要求下一层即表示层提供服务。这样,在第6层即表示层又使用该层的通信协议,建立同等层服务。如此逐层下传,直到最底层即物理层。在物理层,通过通信媒体上实际传输的比特流传输。可以看到,除了在物理层进行实际的通信外,在其上面的各层,两个用户系统之间并不存在实际的通信。为了区分这两种不同性质的通信,把它们分别称为物理通信和虚拟通信。图3-5的右边表示了各层所对应的信息包装格式。当用户X向用户Y发送报文时,它把报文送入应用层。这一层采用的信息包装技术是在报文前端加上一个前导字头H7,它包含了第7层协议所需要的信息。然后,带有H7和原始信息的报文被送到第6层,并加上该层协议所需信息的前导字头H6。这样的过程一直进行到第3层,即网络层,在该层加上前导字头H3就形成信息包(packet)。它是网络层中传输信息的基本组成单位。信息包送入链路层,加上前导字头和字尾T2,形成在链路层传输信息的基本组成单位,称为信息帧(frame)。信息帧送入物理层,通过物理媒体送到用户Y的物理层。然后,进行与上述过程相反的拆装和传送,各层剥除外加的字头和字尾。按照该层的通信协议进行处理,逐层向上传送,直到用户Y。

在上述过程中,每一层可把从高一层接收到的信息分成若干分组再向下传送,以适应该层的要求。而在接收端向上传送信息时,需把传送来的信息进行重组,恢复原来的报文。

在开放系统互连的参考模型中,各层所共有的功能如下:

(1)封装过程

封装处理是实现协议最通用的方法。采用封装技术,使高一层的数据不包含低层协议的控制信息。即相邻层之间保持了相对的独立性。这样,低层实现的方法发生变化将不影响高层功能的执行(接口关系不变)。相邻两层之间的接口或者界面(Interface)定义了本层的基本操作以及向上一层提供的服务。

(2)分段存储

通过信息的分组、传送、重组来进行信息的通信。

(3)连接建立

为了实现两个系统(N)层实体之间的连接,在每一个(N)实体的服务访问点(Serv-ice Access Points,SAP)内定义一个连接端点(Connection End Point,CEP)。每一层都可向上一层提供有连接或者无连接服务。有连接服务通过在发送端和接收端之间建立并保持虚电路实现。无连接服务在内部通信中采用数据报的方法。

(4)流量控制

当同等层的两个通信实体的发送和接收的速度不一致时,会造成信息的丢失或者网络死锁。数据流量控制是一种由(N)实体完成的功能,它限制从另一个(N)实体接收数据的数量和速率,这样,流量控制能保证接收端的(N)实体不至于发生数据溢出。(https://www.xing528.com)

(5)差错控制

差错控制指用以检测和纠正两个同等层实体之间数据传输时产生差错的机制。

(6)多路复用

多路复用可以在两个方向上进行。向上(Upward)多路复用指单个(N-1)级连接多个(N)级连接复用。它是为了有效利用(N-1)服务或者在只有一个(N-1)级连接的环境下提供多个(N)级连接。向下(Downward)多路复用,又称分叉(Splitting),指一个(N)级连接建立在多个(N-1)级连接之上,以便将(N)级连接上的信息量分散在各个(N-1)级连接上。它常用于改善可靠性、性能或者效率。

2.PROWAY工业过程控制用数据公路标准

根据OSI参考模型,为满足工业过程控制实时性的要求,由国际电工委员会的WG6工作委员会制订了用于集散控制系统数据通信的标准PROWAY。它有三种结构,其中,PROWAY C标准是以美国电气和电子工程师学会(IEEE)的局域网标准IEEE802.2和IEEE802.4为基础的。它规定了参考模型的第一层协议、第二层协议、接口和媒体。按照这个标准,不同集散控制系统制造厂商的集散控制系统,只要符合这个标准,就能进行相互通信。

PROWAY具有三个基本功能层或者实体,即链路控制层(PLC)、媒体存取控制层(MAC)和物理接收发送层(PHY)。与OSI参考模型的分层比较,PLC和MAC子层构成参考模型的数据链路层,PHY子层对应于参考模型的物理层。

PLC子层的功能在逻辑上分为本地状态机和远程状态机两个独立的状态机。本地状态机处理所有来自本地PLC用户的请求,并给予应答。本地请求导致请求帧的传输。远程状态机传输给远程PLC用户,管理共享的数据区,并将请求数据送回本地状态机。PLC为用户提供三种基本服务:

①由一个本地发送站使用应答(立即响应)协议向一个远程应答站发送数据。

②由一个本地站无确认或重复地发送数据给一个、几个或者所有远程接收站。

③由一个本地站使用应答(直接响应)协议向一个远程站请求以提供信息。

MAC子层的功能在逻辑上分为接口机(IFM)、存取控制机(ACM)、接收机(RxM)和发送机(TxM)4个异步机构部分。每个机构处理MAC的某些功能。MAC通过逻辑回路上一个站到另一个站媒体控制权的传送来提供对共享总线媒体的顺序存取。通过识别和接收前一个站的令牌,MAC决定本站何时具有对共享媒体的存取权,以及何时把令牌传送给后继站。MAC子层的功能包括:令牌丢失计时器、分散启动、令牌保持计时器、数据缓冲、节点地址识别、帧的封装和解装(包括令牌准备)、帧检测序列发生和校验、有效令牌的识别、回路单元的新增及节点故障和差错恢复等。

PHY子层的通信媒体为单信道同轴电缆总线,采用75 Ω同轴干线电缆,电缆结构推荐使用半刚性的干线和柔性的分支电缆。数据传输速率为1 Mbit/s。收发的信号是相位连续的移频键控方式的曼彻斯特编码数据。在数据高速公路系统不采用有源中断器和放大器。

与IEEE802.2和IEEE802.4标准相比较,PROWAY C在实时性、可靠性方面补充了有关内容。例如,采用冗余的接口和冗余的通信媒体来提高系统可靠性,站间设有隔离装置,使得网络中任一数据站的故障不会影响整个网络的通信工作等。

3.MAP制造自动化协议

由美国通用汽车公司(General Motor)发起的,现已有几千家公司参加的MAP用户集团建立了在工业环境下的局域网通信标准,称为制造自动化协议(Manufacture Automation Protocol)。参照OSI参考模型和PROWAY的分层模型,MAP现已有三种结构:全MAP(Full MAP)、小MAP(Mini MAP)及增强性能结构MAP(Enhanced Performance Architec-ture,MAP EPA MAP)。

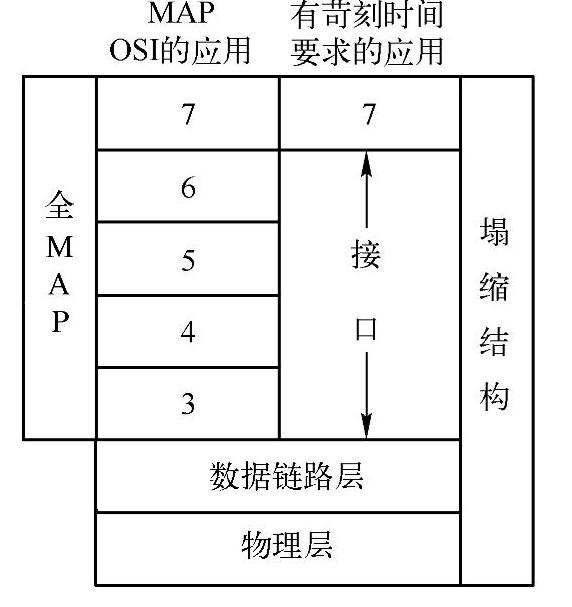

图3-6 MAP结构图

全MAP采用宽带同轴电缆,即75Ω的共用电视同轴电缆,可以连接计算机、应用计算机以及通过网桥与MAP的载带网相连。它的通信协议采用IEEE802的有关协议以及ISO的有关标准,与OSI参考模型的分层一一对应。为了减小封装和解装,以及接口的服务时间,参照PROWAY的标准,建立了小MAP,它只有物理层、链路层及应用层,称为塌缩结构。由于它有较好的实时响应,因此,在实际集散控制系统的现场控制级和操作员级的通信系统中得到广泛应用。增强性能结构的MAP介于全MAP与小MAP之间。其结构如图3-6所示。它的一边采用全MAP,另一边支持小MAP,两边可以相互通信。因此,它应用于MAP与小MAP连接的操作员级、车间级的通信系统中。

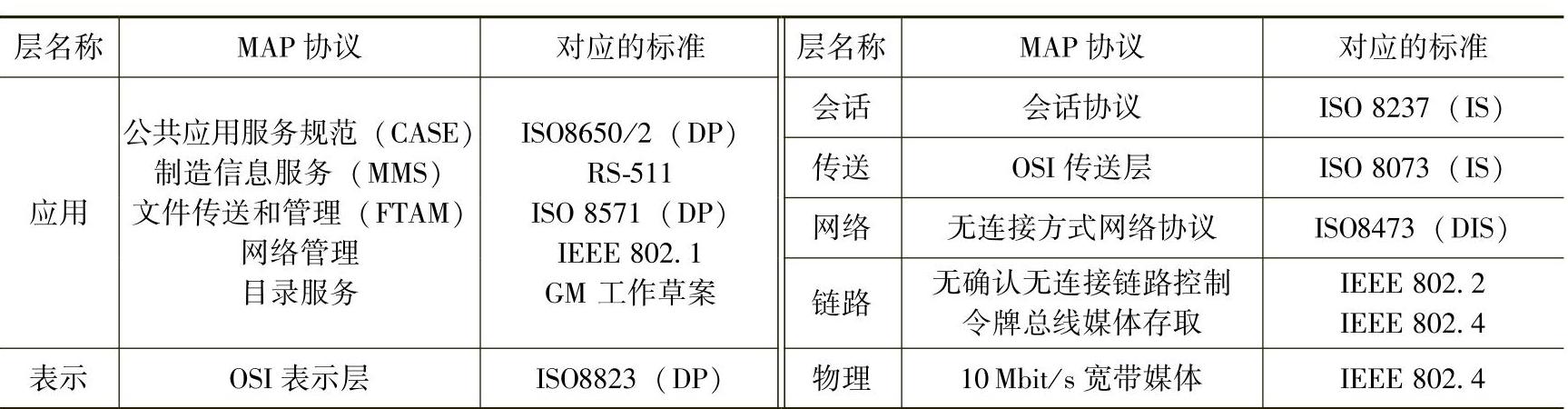

MAP网络以节点为核心,通过网桥可以与MAP载带网相连,通过网间连接器可以与其他网络相连。理论的可带节点数可达248个,实际应用在成百个。MAP的宽带频率范围从59.75~95.75MHz,采用频分多路复用方式,数字信息经调制后由较低频道频率发送,以较高频道频率接收。依据IEEE802.4的标准,MAP采用令牌传送方式进行信息管理。数据传输速率为10Mbit/s。表3-3是MAP协议及其对应的标准。

表3-3 MAP协议及其对应的标准

MAP节点把高层功能的实现安排在节点智能部分来完成。在MAP节点中有节点微处理器与节点的本地总线相连接。总线带有存储器、外部设备和MAC子层的接口,使LLC子层及其上面各层的通信由软件实现。MAC子层及物理层的实现采用大规模集成芯片完成。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。