1.磷化膜的形成机理

磷化膜的形成是一个比较复杂的化学反应过程。文献资料中阐述的有关磷化处理的反应式写法各异,无统一的反应式能说清楚。这是由于磷化处理涉及的化学反应形式很多,如电离、水解、氧化还原、沉淀、配位化合等。

2.磷化膜的成分

磷化膜是磷酸铁盐(FePO4·2H2O)和磷酸锌盐[Zn3(PO4)2]的混合物。磷酸铁盐在金属表面的析出先于磷酸锌盐,磷酸铁盐是磷酸锌盐沉淀的基础。

3.磷化膜的获得

在磷化液中加入适量的氧化剂,主要用于加速磷化作用(去氢气,溶解铁)。常用氧化剂有硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、双氧水等。氧化剂能使Fe2+转化成为Fe3+。但氧化剂的含量过高,会使磷化膜呈粉状,附着力变差,磷化液产生大量沉渣,影响磷化的正常生产和产品质量,并且造成磷化液有效成分的损失。在磷化液中加入某些碱土金属离子或重金属离子,可以改善磷化膜质量,减少沉渣量。

4.磷化膜的分类

有的按磷化液的成分进行分类,有的按磷化膜的成分进行分类,有的根据磷化膜中金属离子的来源和按照磷化膜的用途及膜厚进行分类等。

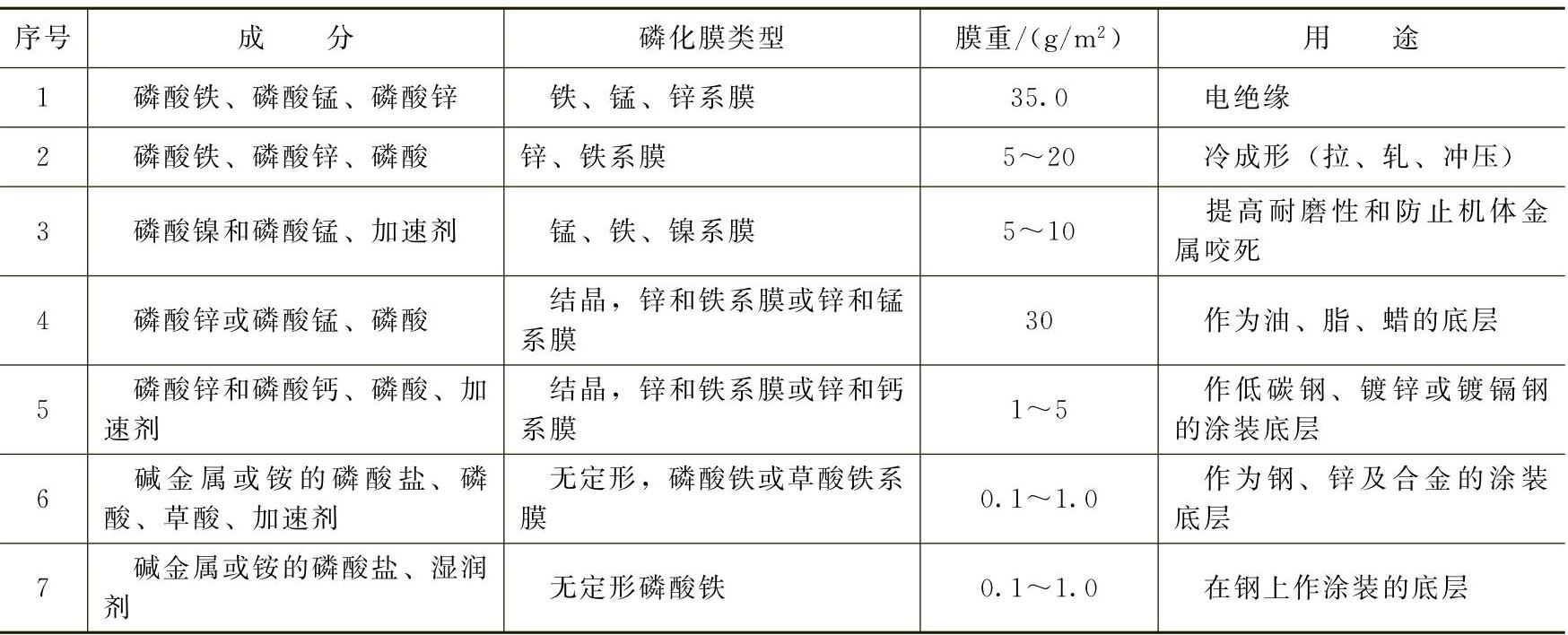

(1)按照磷化液及磷化膜成分分类 一般可分为锌系膜、铁系膜、锌钙系膜、锰系膜、锌锰系膜等磷化膜。这种分类方法并不确切,因为每种磷化膜中均含有一定量的铁成分,所以不能按照纯金属膜名称来分类。磷化液成分和磷化膜的分类见表2-5。

表2-5 磷化液成分和磷化膜的分类

(2)按晶形分类 有结晶形磷化膜和无定形磷化膜两大类。结晶形磷化膜种类很多,用途较广。无定形磷化膜种类少,而且只作为涂装的底层。表2-5中的1~5项为结晶磷化膜,6~7项为无定形磷化膜。

(3)按膜重和用途分类 膜重是指单位面积的膜层质量,通常以g/m2来表示。磷化液按厚度可分为薄膜和厚膜两个基本类型。厚膜是在只含有简单的磷酸二氢锌或磷酸二氢锰及少量铁盐的磷酸溶液中于高温条件下形成的。其磷化膜厚度可达20μm(30~40g/m2),适用于涂油、脂、蜡,还可用于单一防护或染色等,不可以在涂层上作底层。薄膜是在含有添加剂的溶液中形成的,处理时间短,膜薄,一般为1~5μm(1~7g/m2)。薄膜的形成有两个过程,产生物质的性质不同,即结晶型磷化膜(伪转化磷化膜)和无定形磷化膜(转化磷化膜)。

5.磷化膜质量的控制

影响磷化膜质量的因素很多。控制磷化膜的质量时,既要控制溶液中每种成分的含量,又要控制溶液在磷化处理时的温度、时间,以及被处理件磷化前的处理方法、基体材质、原材料的纯度等。在溶液正常时,影响磷化膜质量的因素如下:

(1)游离酸度和总酸度的影响 游离酸度和总酸度分别是浓度的一项指标。控制总酸度实际上是确保将磷化液中成膜离子的浓度保持在规定的范围内。提高溶液的总酸度能加快磷化反应,使得膜层厚度薄而晶粒细。若总酸度过高,则会使膜层过薄,这时应稀释溶液降低总酸度。若总酸度过低,则磷化反应速度慢,磷化膜层厚而且晶粒变粗。当总酸度过低时,应补充浓缩液或加入一定量的磷酸盐来进行调整。

1)磷化液的游离酸度在磷化液正常使用过程中总会有小幅度的升高,主要原因是在磷化膜形成过程和磷化渣产生过程中,磷酸二氢盐离解出多余的H+。游离酸度过高会使磷化反应时间延长,形成的磷化膜结晶粗、疏松、多孔、泛黄,耐蚀性变差。

2)游离酸度过低,会使磷化膜很薄、甚至没有磷化膜,有时形成的磷化膜呈粉状,很容易被擦去,附着性很差,而且磷化液会产生沉渣。在保持总酸度不降低的前提下,游离酸度一般不会自行降低。单独看总酸度或游离酸度的值是不准确的,两者在磷化处理时总是成对出现的,其比值(酸比)是影响磷化膜形成的先决条件。

3)酸比是指磷化液中总酸度和游离酸度的比值。不同的处理条件、不同的配方以及膜的用途不同等,所选用的酸比也是不相同的。常用配方的酸比一般在5~30的范围内。酸比较小的配方,其游离酸度高,成膜速度慢,磷化时间长,处理的温度高,形成的磷化膜厚,结晶晶粒粗糙;酸比大的配方,其成膜速度快,磷化时间短,处理温度低,形成的磷化膜薄,结晶细密,但溶液的沉渣量会增加。在实际生产中,由于配方已定,因此其酸比应控制在一个不大的范围内。

(2)磷化处理温度的影响 各磷化液均有规定的磷化处理温度。磷化处理温度主要取决于磷化液中的各成膜离子浓度和所选用加速剂的种类以及加入量。对于同一配方的磷化液,若磷化处理温度高,则磷酸二氢盐的离解度大,成膜离子浓度变高,磷化膜生成的速度快,磷化膜厚度增加快。若磷化温度过高,则会使磷化液中的可溶性磷酸盐的离解度加大,成膜离子浓度大幅度提高,产生不必要的沉渣,并且影响槽液性能的稳定;若磷化处理温度低,则磷化膜生成缓慢,结晶晶粒粗大,处理时间变长;若磷化温度过低,则磷化液中的成膜离子浓度总达不到溶度积,不能形成完整的磷化膜,以致磷化膜与金属基体结合不牢固,附着力变差,耐蚀性能降低。因此,磷化处理的温度过低或过高,不仅会影响磷化膜的质量,而且会造成槽液成膜离子浓度的平衡被破坏。当温度恢复到原设定的温度时,原有的平衡并不能恢复。如果不进行必要的调整,就可能造成磷化不上或磷化膜质量差等弊病。

(3)磷化液成分的影响 单用磷酸盐配制的磷化液反应缓慢,处理时间长,晶粒粗,不能满足工业生产的要求。因此磷化液除含有磷酸盐外,还含有一些其他的成分,以提高磷化反应速度,细化晶粒。这些成分分为三大类:一类是氧化剂;另一类是金属离子;还有一类是杂质离子,这是直接影响磷化质量的物质。

(4)磷化预处理的影响 金属材料及产品部件在加工制造、储存、搬运和封存过程中,表面会产生锈蚀、油污,若在磷化处理前不将其除去或清理不干净,将严重影响磷化膜质量,甚至根本磷化不上,所以必须进行磷化预处理。通常采用的磷化预处理方法有:强碱强酸处理,如硫酸二合一处理;微碱清洗剂脱脂后用活化水活化,用表面活化清洗剂处理;机械擦除处理;喷砂或喷丸处理等。前两种处理如果在高温下进行,则会使基体材料的原始状态遭到破坏,晶界遭到严重腐蚀,磷化膜质量变差。碱性清洗剂中的碱金属硅酸盐具有良好的清洗脱脂能力。其水漂洗性能较差,与磷化处理的配套性差,使得磷化膜结晶粗糙、膜重增加。这种磷化膜不宜用于电泳涂装工艺。因此,磷化处理时必须严格控制磷化预处理的质量。

(5)磷化后处理的影响 磷化后处理包括水洗、钝化和干燥三个工序。这些工序也能影响磷化处理质量。

1)水洗。磷化后的水洗一般采用多级水洗。在多级水洗过程中,下一级的水洗水溢流至上一级水洗槽中,以充分利用水源,降低水的消耗。水洗的目的是彻底洗掉磷化膜表面残留的可溶性盐,避免涂层在湿热条件下早期起泡。若最后一级的水洗水采用新鲜的纯水,则效果会更好。

2)钝化。磷化后的钝化处理是指采用含铬的酸性水溶液对磷化膜做补充处理。一般情况下,钝化处理后的磷化膜的耐腐蚀能力会有所提高。但这不是绝对的,有些磷化膜钝化与不钝化相差不大。有些磷化膜在钝化后,质量反而更差。这是由于钝化时,磷化膜中的某些氧化物遭到破坏,造成耐腐蚀能力下降。钝化过的磷化膜质量与钝化前的磷化膜质量有所不同,主要用孔隙率进行比较,钝化前的孔隙率为8~10点/cm2,钝化后的孔隙率为0~1点/cm2。钝化后的磷化膜进行孔隙率试验时,除个别出现清晰的蓝色点外,其余表面无变化。没有进行钝化处理的磷化膜,试验部分全部出现淡蓝色。没有进行钝化处理的磷化膜水洗后,若不快速干燥,则会有锈迹产生,而钝化后的磷化膜经水洗和自然干燥后是不会生锈的。磷化膜上的涂层进行耐盐雾试验的结果证明,未经钝化处理的涂层很快就起泡,32h时沿划线扩蚀的宽度大于或等于5mm;钝化后的涂层72h才起泡,104h时沿划线扩蚀的宽度大于5mm。同时,钝化处理可以提高涂膜的附着力。因此,磷化后钝化处理的方法是非常重要的。

6.磷化液的配制、检测与调整

(1)磷化液的配制 先将磷化槽刷洗干净,再加入2/3容积的水(或纯水),计算将所需材料并称量,依次分别加入槽中,并补水至规定液位,彻底搅拌均匀,然后加热至处理温度,取样进行化学分析。在各个参数符合工艺规定要求后,先进行试生产,试生产合格后方可进行正常生产。

磷化液配方举例(低温锌系磷化液的组成及配比):

Zn(H2PO4)2·2H2O 55g/L

Zn(NO3)2·6H2O 90g/L

Ni(NO3)2·6H2O 5g/L

促进剂 4g/L

添加剂 0.5g/L

总酸度 75~95点

游离酸度 3~4点

温度 35~45℃

时间 5~15min

(2)总酸度与游离酸度的检测方法

1)试剂:检测时所使用的试剂有:溴酚蓝指示剂、酚酞指示剂、0.1mol/LNaOH标准溶液。(https://www.xing528.com)

2)分析方法:取10mL磷化液,注入250mL锥形瓶中,加3滴或4滴酚酞指示剂,摇匀后用0.1mol/L的NaOH标准溶液进行滴定,当溶液颜色从无色变为淡红色时为终点,所消耗的NaOH标准溶液毫升数为A。另取10mL磷化液,注入另一只250mL锥形瓶中,加入3滴或4滴溴酚蓝指示剂,摇匀后,用0.1mol/L的NaOH标准溶液进行滴定,溶液颜色从黄色变为蓝色为终点,所消耗的NaOH标准溶液毫升数为B。

3)计算

总酸度(点)=AM/0.1

游离酸度(点)=BM/0.1

式中 A、B——滴定时消耗NaOH的毫升数;

M——NaOH标准溶液浓度。

(3)总酸度和游离酸度的调整 总酸度取决于磷酸盐和硝酸盐。游离酸主要取决于磷酸盐。当游离酸度低于工艺规定值时,添加磷酸盐,这时总酸度也有所提高;若游离酸度在规定的范围内,而总酸度低,则可加硝酸盐进行调整。当游离酸度过高时,溶铁反应不能进行,零部件表面无法生成磷化膜。此时,应加碱进行调整。加碱调整时还得注意,首先将碱稀释成质量分数为3%~5%的稀溶液,然后一边搅拌一边滴加进行调整(主要防止磷化液因局部碱液浓度过高而产生沉渣现象)。在生产实践中,可以不降低游离酸度,只要将游离酸度和总酸度的比值调整好,就能获得理想的磷化膜。

如果操作过程中将酸洗工序中的硫酸液带入磷化槽中,就会影响磷化液的总酸度和游离酸度,造成磷化膜晶粒变粗,结晶不连续。此时,应加入适量的可溶性钡盐加以调整。这时钡离子与硫酸根离子起反应生成不溶性的硫酸钡沉淀。将沉淀物清除掉,调整好磷化液的浓度后再重新使用。

7.磷化处理工艺

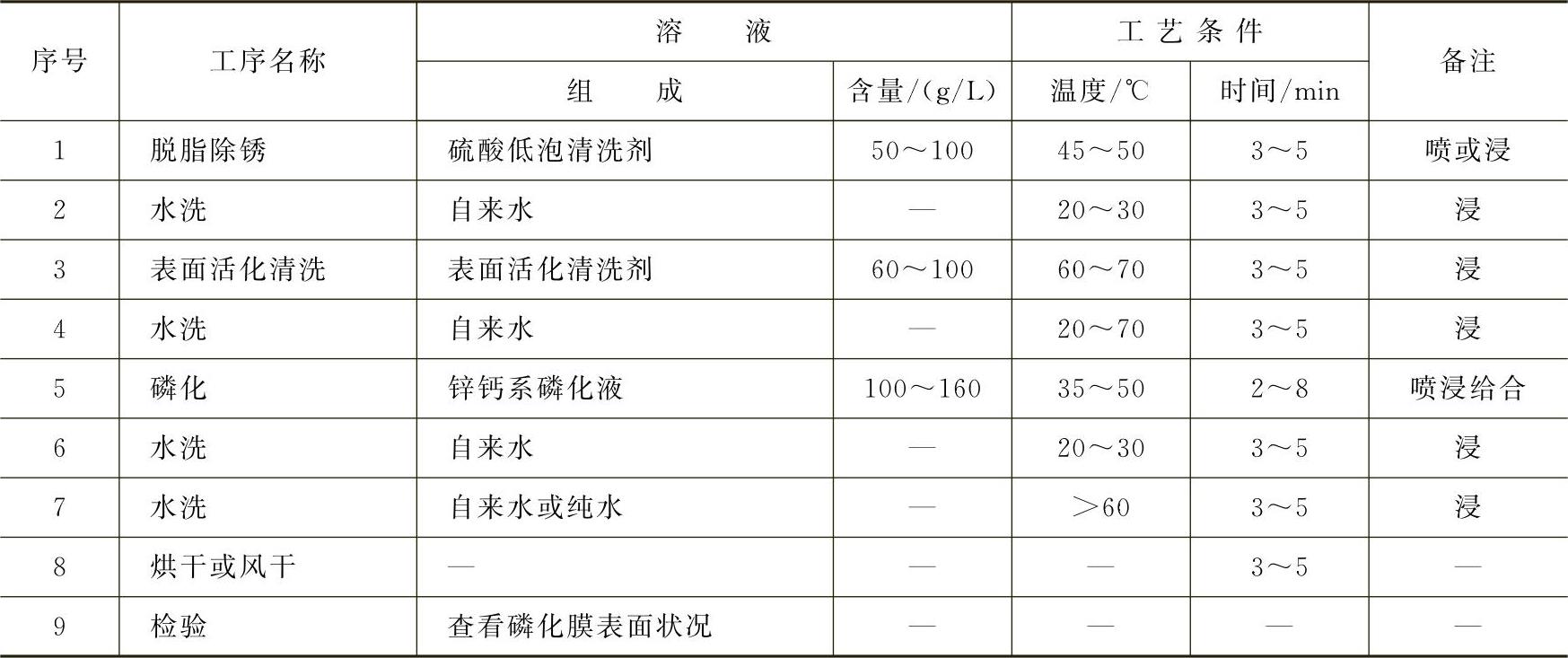

涂装前的表面处理技术发展很快,许多新技术、新工艺得到推广应用,如磷化表面活化清洗剂、性能优良的锌钙系磷化液、快速成膜的低锌高镍高“P”比的薄膜型磷化液的应用等。磷化处理工艺举例见表2-6。

表2-6 磷化处理工艺举例

8.磷化膜的检验

磷化膜质量检验的方法因磷化膜用途的不同而不同。用作涂装底层的磷化膜的主要检验内容为其外观和耐蚀生。

(1)外观检查

1)磷化处理后,工件表面颜色应为淡灰色到深灰色或者为彩色。磷化膜层应结晶致密、连续、均匀。

2)磷化处理后的工件,具有下列情况或其中之一时,为允许缺陷。

①轻微的水迹、重铬酸盐的痕迹、擦白及挂灰现象。

②局部热处理、焊接以及表面加工状态的不同,造成颜色和结晶不均匀。

③在焊缝的气孔和夹渣处无磷化膜。

3)磷化处理后的工件,具有下列情况之一时,为不允许缺陷。

①磷化膜层疏松。

②有锈蚀或绿斑。

③局部无磷化膜(焊缝的气孔和夹渣处除外。)

④工件表面有严重挂灰现象。

(2)耐蚀性能的检验 对于磷化膜的耐蚀性能,国外都是与涂层结合在一起进行检验的,而不是单独考核。我国采用点滴法和盐水浸渍法直接考核磷化膜的耐蚀性。

1)点滴法:在温度为15~25℃时,先用脱脂棉纱蘸上无水乙醇(酒精),在需检验的试板表面擦拭,待酒精挥发后,即可在磷化膜表面滴一滴检验溶液,同时按动秒表,观察检验溶液从天蓝色变为淡黄色或淡红色的时间。一般要求滴液变色时间以1min左右为合格。此方法可用于工序间磷化膜耐蚀性的快速检验。

检验溶液的组成和含量如下:

硫酸铜(CuSO4·5H2O) 41g/L

氯化钠(NaCl) 35g/L

0.1mol/L盐酸(HCl) 13ml

检验溶液应用化学纯试剂和蒸馏水配制,有效期为一周。

2)浸渍法:将磷化处理后的试板温度降至室温,浸入质量分数为3%的NaCl水溶液中(溶液只用一次有效),在15~30℃温度下保持2h,取出试板,洗净吹干,金属基体不应出现锈蚀现象,但棱角、尖角、焊缝除外。另一种方法是将磷化处理后的试板浸泡在质量分数为3%的NaCl水溶液中,15min后取出试板用水洗净,放置于室温下晾干30min,不出现黄锈即为合格。

(3)磷化膜厚度的检验 磷化膜的厚度与所选用的磷化液配方处理方式、磷化膜的重量以及成膜时的结晶状况有关。磷化膜太厚或太重,都会影响涂膜的结合力和涂膜性能。

1)用千分尺测量:先分别测出底材厚度,磷化后再测出底材与磷化膜的总厚度,二者之差即为磷化膜厚度。

2)用磁性测厚仪测理:此方法准确且测试速度快。

(4)不合格磷化膜的处理 当出现不合格磷化膜需要进行退除时,将其在加热的稀硫酸、稀盐酸或稀硝酸中浸泡数分钟,就可将磷化膜退除,然后将零件用自来水冲洗干净,再重新进行磷化处理。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。