图14—13 和田地区史前青玉斧,新疆策勒达玛沟采集,距今约3500年

(摄于和田博物馆)

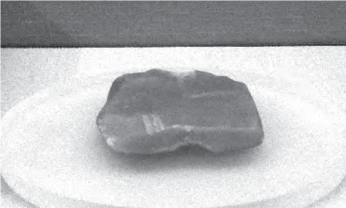

图14—14 新疆罗布泊小河墓地出土的玉斧,距今约4000年

(摄于新疆维吾尔自治区博物馆)

1900年,瑞典人斯文·赫定(Sven Hedin)在新疆罗布泊发现楼兰遗址,并采集到中国考古学萌芽期的第一件史前玉器——楼兰玉斧。可惜的是,这位跟随德国老师李希霍芬(Ferdinand Von Richthofen)探索丝绸之路的世界著名探险家,却不知道和田玉对华夏文明特有的价值意义(图14—13、图14—14)。在他眼中,玉斧和欧洲发现的大批史前工具一样,只是古人不经意间留下的遗物,能够证明的只是当时人的手工劳动方式。

一个世纪过去了,西方汉学获得长足发展,但是部分汉学家依然我行我素,自觉或不自觉地坚持他们西方文化本位的立场、理论范式和研究方法,从外部去审视中国文化,并不要求自己像一个人类学家那样,去尝试体认中国古人在其文化内部的特有感知方式和思考方式。

从外部视角看中国文化,其缺陷在于不能思考深层次的文化问题,一般停留在表面现象的探究,无法深入现象背后。所以撰写《佛教征服中国》(The Buddhist Conquest of China)这部汉学名著的荷兰人许理和(Erik Zürcher),不会去发问一个外来的宗教为何能“征服”一个古老文明,因为他看不到该文明本土已有的宗教大传统对外来信仰的接引作用。该书讲到佛教从西北传入中国的一节这样写道:

从西北输入

事实上,佛教何时传入中国,已不可得知。它可能从西北慢慢渗入,经由横跨欧亚的丝绸之路上的两条支线在敦煌进入中国,并且从那里穿过河西走廊进入关中和华北平原,那里正是后汉都城洛阳坐落的地方。这种渗入可能发生于公元前1世纪上半叶(中国势力在中亚巩固的时代)和公元1世纪中叶(佛教的存在首次在当时的中国资料中得到证实)之间。[50]

许理和清楚地认识到西域对佛教传播中国的跳板意义,却没有意识到中原国家对西域昆仑山的资源依赖现象,[51]因而就无法洞悉西域的佛国于阗与中原文明早已结下和田玉之不解之缘。在许理和《佛教征服中国》问世后半个世纪,美国耶鲁大学历史学教授芮乐伟·韩森(Valerie Hansen)出版专著《丝绸之路新史》(The Silk Road:A New History),充分利用在中亚地区和新疆新发现的多种文字资料,希望能够重新解释丝路的究竟。该书的一大特点是其具有国际性的大视野,资料丰富,新见迭出。[52]但是,如果根本不去追问丝绸之路上比丝绸登场更早的运输物品是什么,以及为什么,则很难从根本的研究范式上获得突破,只有局部观点的突破而已。

人类学的文化认知方法,其奥妙就在于外部视角和内部视角之间游走形成的张力场域。如果没有对本土文化的内部的文化体验和长期浸润,仅靠文献阅读和走马观花或蜻蜓点水式的调研,都无法真正切入文化的精神内核,不可避免地造成隔靴搔痒的遗憾。《丝绸之路新史》就是这样,作者对中亚文明、宗教史和艺术史都有丰富的知识储备,甚至能考证出月氏人的语言是大夏语,即一种用希腊字母写的伊朗语,所谓的吐火罗语乃是一种误解;[53]可惜作者无法进入中国文化的“众妙之门”,无法从内部去审视这条文化大通道对于华夏文明的真实意义。下面先看许里和如何描述第一个去西天取经的汉人和尚。

朱士行在于阗

一个极为有趣的事件开启了公元3世纪下半叶的中国佛教史:中国僧人朱士行出游于阗。这是对中国人出国求法的最早的记载,也是中国人第一次自己详细地叙述中亚当地的佛教。

……

可能在公元260年,朱士行从洛阳向西开始了艰难的旅程,他抱有具体而又十分明确的目的,这些目的也激励了后来的中国佛教探险家,为了对宗教有较全面的理解和实践,去寻求佛教圣典。在大多数情况下,当然也在大多数著名的例子中,朝拜佛教圣地的欲求充当了次一类角色。[54]

佛教圣地不是印度而是于阗,这是把“流”误认成“源”的典型表现。为什么中原人会把西域的于阗国当成佛教发源地?佛教的中亚“二传手”被误读为“一传手”,表明在漫长的传播过程中,有关佛教起源和发祥地的事实真相还无法为中土的国人所知晓。新疆维吾尔自治区博物馆研究馆员贾应逸、祁小山所著《印度到中国新疆的佛教艺术》一书,在“中国新疆篇”部分首列“于阗佛教艺术”,其编排理由很简单:

佛教何时传入于阗,和佛教传入新疆的问题紧密相连,一直受到学术界的关注。古于阗可以说是新疆境内距印度最近的地方,佛教传入新疆应该首先传入该地区。[55]

同书还举出当代生活中和田人与印度的贸易往来之便,旁证古代两地之间交往的实际线路情况,即“皮塞路”(皮山至塞图拉)的存在,它从汉代一直延续下来。“直至20世纪三四十年代,和田商人仍沿着这条道路到克什米尔和印度等地经商,交通工具仍是马、骡等牲畜。和田县政府有时一个月内就发放40份赴印度的护照,有的期限仅三个月,可见往来之频繁和往返所需时间之短暂。……和田紧邻印度,商人往来频繁,兴盛在印度的佛教较早地传入该地当是自然的事。”至于早到什么时代,其推测是在公元前后。[56]发展到公元4世纪,于阗国已经是全球最著名的佛国之一。国王本人就是最虔诚的信徒,所以大力倡导佛教。据法显和尚的旅行记《佛国传》记载,于阗“众僧乃数万人,多大乘学”。“家家门前皆起小塔,最小者可高二丈许。”于是乎,在远隔万里之遥的内地人心目中,于阗就取代印度,被想象成为又一个西天佛法圣地。

同样的道理,在现代西学东渐的背景下,受制于西方人提出的“丝绸之路”话语牢笼,中西交通之路的真相依然不能为多数人所认识和理解。笔者称此类现象为“丝路话语权的遮蔽”。西方自古就不会生产丝绸,所以最看中的东方宝物就是丝绸,其话语命名权遵循的是物以稀为贵的逻辑。而对华夏方面而言,古汉语习惯“玉帛”并称,玉石的价值和神性一定在丝绸之上。因此,盲目因袭殖民时代以来西方话语的结果,被遮蔽的东西正是华夏国家历史上备受推崇的出自于阗的和田玉,那才是西方学者视而不见的中国人的国宝。

如今,本着超越西方式话语宰制、倡导文化自觉的原则,探求中国故事的中国讲法如何开始,需要从正本清源的再认识和再启蒙工作做起。相传在远古的尧舜时代,政治清平,天下大顺,有来自西域的女神西王母献来白玉环。这个故事虽然异常简洁,几乎只用一个句子就表达完成,但是它足以说明在华夏先民心目中的神物、圣物究竟是什么。它既不是丝绸,也不是人形的圣像(希腊雕塑、佛教艺术等),而是足以代表神和代表天的一种物质——玉。

从《山海经》记述的黄帝在昆仑峚山食玉膏事件,到尧舜时代西王母来献白玉环的传奇,再到周穆王西行昆仑山会见西王母并求取美玉,再到秦昭王梦寐以求赵国人掌握的美玉和氏璧,最后到秦始皇与汉武帝——两位最高统治者或打造象征大一统帝国最高权力的传国玉玺,或依据张骞使团从西域采来的和田玉样品,亲自查证古书,并给出产美玉的于阗南山命名为“昆仑”——这些传说的和历史的事件全都指向一种典型的神话化物质,即西域昆仑神山的和田玉。华夏文明的核心价值在此已经显露无遗,无需他求。

对于阗的本土想象与华夏想象,二者相差很大,不外乎集中在三个神话对象上,那就是:佛法、圣牛与神玉。

既然古代于阗是将美玉输送到中原的神话化圣地,后来又兼为佛法传播中原的西天圣地,那么当地的文化和中原文化对这个西域古国的历史记忆是怎样的呢?简言之,本土的于阗想象与中原人的于阗想象截然不同,后者以昆仑神山和玉女神西王母为主,前者则充斥着印度佛教文化的传奇故事。直到近代以来一批批学者冒险进入塔克拉玛干腹地,于阗古国的神秘面纱才第一次被揭开。人们发现,在后代形成的伊斯兰教于阗之前,有一个佛国于阗,而在佛国于阗之前,还隐约潜藏着一个祆教于阗。如法国汉学家鲁保罗(Jean-Paul Roux)所言:(https://www.xing528.com)

祆教在于阗牢固地立足了,当于阗艺术进入佛教的轨道时,它却始终都保持了它经由伊朗时经历的某种东西。

于阗王国位于距被人称为喀喇昆仑山山口不远处,是通向印度和阿富汗的必经之路。它与迦毕试有密切的联系,与该地区以及其他某些地区共享对该王朝特殊起源的信仰,而这些起源又出自蛇—龙(Zohhak)。在祆教经文中提到它如同是一种三尾魔怪,也就是水的保护神。费尔都西又重新论述了它,而且还赋予它一种与本处所讲完全不同的形象。如果有人置身于于阗城北的丹丹乌利克村中,在一身菩萨像身上发现了湿婆教的残余,即将菩萨描绘成长大胡子和下身穿灯笼裤,上身穿宽松外套,带有一名萨珊王的长筒靴,那么更多地则是发现了它们在印度的存在。如在一个豪华的裸体男美人身上,很接近阿旃陀(Ajanta)的那些裸体男美人,那里的艺术产品始终处于伊朗的影响之下。[57]

鲁保罗的描述突出了于阗古国文化构成的多元性,这样的文化多元性在最近的考古发现中被进一步证实。在和田以北约120公里处的丹丹乌利克发现了8世纪的佛教艺术,其中依稀可辨粟特系统的祆教神谱。[58]以前被简单地解读为佛像的一些美术形象,如今得到重新解释,其中杂糅着印度神话、波斯神话和希腊神话等多种成分。

佛的形象首先出现在犍陀罗,先在故事图中被表现,后来又有单身像,还有一些过去七佛像的浮雕。佛的身姿或立,或坐,或倚。如果是立像,则两脚分立,重心置于左脚,右脚似乎正在移动,向左脚靠拢。塑像受到了希腊艺术的影响。[59]这种多元文化汇聚融合的现象,在佛教从无像到有像的嬗变过程中,从犍陀罗到葱岭以东的中国西域,呈现了一道佛教艺术化的奇观。如受到拜火教影响的佛像,“犍陀罗的佛像,在现大神变的基础上,出现了一种佛肩有火焰的现象,人们称为‘焰肩佛’。这种现象,在贵霜货币的图像中也出现过。樋口隆康先生指出,这一现象与月氏人原来信仰拜火教有关。他引用《大唐西域记》卷1,迦毕试国条‘大雪山及其传说’中,迦腻色迦请佛加护,‘即于两肩起大烟焰,龙退风静,雾卷云开’的记载,说明两肩起火焰是月氏人神圣的象征”。[60]

鲁保罗还指出,多元文化融合的现象不仅仅见于于阗古国一地,在于阗以东的米兰古国,也出现类似的情况。

该遗址似乎一直残存到楼兰王国的毁灭。斯文·赫定声称其中包括:“四镇”,彼此之间相距4—5公里,它们全部建成了圆弧形,也可能是建于古湖岸,佛教在那里受到了虔诚的修持,在它尚未获得其巨大成功的时代,其居民的印度化却于公元4世纪末在那里获得了迅速发展。法显揭示了那里当时“出家人皆习天竺书、天竺语”。此外,人们在那里还曾发现过窣堵波的残余、雕刻有龛下座佛佛像和青面獠牙的怪神神像的木块残片,带有柏斯波利斯风格柱头的廊柱的一座大寺。此外还有两座圆形建筑,围绕一座窣堵波而建,其墙壁上覆盖以烧陶并布满了绘画,这是新疆最古老的壁画。其中西方的影响很明显,带有一种不知道为什么会使人联想到了幼发拉底河沿岸的杜拉·欧罗波斯(Doura-Europos)因素,而那些带有花环的爱情和长着卷曲短发、身穿衣褶柔软衣衫的人物,它使人联想到了犍陀罗或者更就应该是哈达(Hadda)的那些作品。人们在尼雅发掘到的那些身材魁梧的雕像,无论是佛陀、僧人、飞天,都具有非常明显的希腊化文化特征。[61]

至于佛教向东亚传播之初的具体路线图,鲁保罗的描述是:佛教从印度西北传到安息、大夏、大月氏、康居,东逾葱岭传入中国西北地区,经天山南路二道的龟兹、于阗等国,进玉门关、阳关而传入中国内地。这就意味着,弄清佛教东传是一种多米诺现象,其间每一站点都有自己的文化特色。那种认为佛教从印度到中国只是两点连成一线的流行观念,显然会严重误导对文化传播复杂性的认识。

在佛教东传的历史过程中,是教义和佛经先输入,佛庙其次,佛像最后输入。宿白先生指出:“石窟寺是佛庙的一种,它的开凿更应在佛庙、佛像经过一个时期的发展后,才会出现。”[62]具体到石窟寺的传播路径,宿白先生给出的一个模式是:

新疆盆地北沿(龟兹克孜尔石窟)—以凉州为代表的河西—平城[63]

概括而言,佛教进入中国的过程不是一蹴而就的,也不是印度人直接传播到中原内地的;而是经历了大致的“四级跳”过程,即:从印度本土先至中亚诸国,其次到中国西域,再从西域至河西走廊,然后再从河西走廊至中原。第一跳是从印度本土先传播到希腊人统治下的中亚,如上述的安息、大夏、罽宾、贵霜等。第二跳才是进入西域的诸多方国,于阗、尼雅、米兰、楼兰等。这些古代方国皆为非华夏人种的聚居区,以印欧民族为主。佛教是通过印欧民族的中介作用,才第三度启程进入玉门关、阳关和敦煌,抵达河西走廊。在佛教传播途程中的第二和第三跳,起到关键的地理中介作用的正是罽宾国和于阗国,也就是汉武帝时派遣张骞打通西域的两个关键站点。遥远的于阗给华夏国家的最高统治者带来的第一印象,就是那里出产的和田玉。《战国策》称之为“昆山之玉”;《管子》则称之为“牛氏边山”。

《管子·地数》云:

桓公问于管子曰:“请问天财所出?地利所在?”管子对曰:“山上有赭者其下有铁,上有铅者其下有银。……此天财地利之所在也。”桓公问于管子曰:“以天财地利立功成名于天下者谁子也?”管子对曰:“文武是也。”桓公曰:“此若言何谓也?”管子对曰:“夫玉起于牛氏边山,金起于汝汉之右洿,珠起于赤野之末光。此皆距周七千八百里,其途远而至难。故先王各用于其重,珠玉为上币,黄金为中币,刀布为下币。令疾则黄金重,令徐则黄金轻。先王权度其号令之徐疾,高下其中币而制下上之用,则文武是也。”[64]

《管子·轻重甲》云:

禺氏不朝,请以白璧为币乎?昆仑之虚不朝,请以璆琳、琅玕为币乎?[65]

同篇又云:

怀而不见于抱,挟而不见于掖,而辟千金者,白璧也,然后八千里之禺氏可得而朝也。簪珥而辟千金者,琳琅玕也。然后八千里之昆仑之虚可得而朝也。故物无主,事无接,远近无以相因,则四夷不得而朝矣。[66]

《管子》给出的信息有十分明确的,那就是美玉出自7800里(或8000里)之外的昆仑山;也有不明确的,就是当地的国族或人种之名称,既说“牛氏”,又说“禺氏”。王念孙认为“牛氏”当作“禺氏”。王国维1925年作《月氏未西徙大夏时故地考》一文,认为《管子》各篇“皆以禺氏为产玉之地。余疑《管子·轻重》诸篇皆汉文景间作,其时月氏已去敦煌、祁连间,而西居且末、于阗间,故云‘玉起于禺氏’也”。[67]王国维的这个观点对后世影响较大,当代注解《管子》的学者大都采用其说。如马非百就说:“本书文同而字句各异之处甚多。且‘牛’‘禺’一声之转。牛氏、禺氏实皆月支之音译,犹美利坚之或为米利坚。”[68]《管子》的成书年代问题至今还是悬案。如今看来,王国维仅仅从中原国家方面考虑问题,没有兼顾于阗方面自己的文化记忆,也未解释为什么古汉语记载中会有“牛氏边山”这样奇特的命名。

现在能够看到的西域本地有关于阗国建国传说,有四种说法,分别有三个出处:一是收录于藏文大藏经中的《于阗国授记》;二是唐玄奘于公元629年路过于阗时的描述;三是玄奘弟子所撰《大慈恩寺三藏法师传》。四种传说的一致性在于国王神奇出生的母题:大家都说第一位于阗国王是生于土中的,因为得到毗沙门天的神力帮助,才有此神迹。[69]通观于阗国家起源的三个出处的四种传说,明确与佛教信仰有关,显然都是佛教传入西域之后的产物。其中多次出现与牛崇拜相关的内容,值得结合《管子》记述的宝玉出产地“牛氏边山”作系统考察。以下引文节录自藏文大藏经《于阗国授记》的中文译本。

释迦牟尼佛既聚福德与智慧资粮,为众生故,而证无上等觉,于世上有二十一处宫殿。此于阗乃如来第二十一宫殿,较他处更具福德。[70]

昔者,于阗乃为海子,释迦牟尼佛为授记此海子将成桑田且予加持,乃与菩萨、声闻与天龙八部等二十万众眷属,由灵鹫山腾空,既至于阗。(于阗)时为海子,(释迦牟尼佛)乃宴坐于今西玉河近处水中莲花座上,授记此海子将成桑田且予加持,乃口申教敕,命八大菩提萨埵及其两万眷属、八大护法神祇及其三万五千五百有七眷属护持此尊圣之应供处所及此埦域。舍利弗与毗沙门誓愿卷起墨山(本授记下文173b6—7作mam sa bar na parba ta山,并称此山色如墨汁,《于阗教法史》作神山)。排出海水而得土地。佛坐于先前莲花座上,即今牛角山上立有释迦牟尼大像处,入深禅定七昼夜,而后返回天竺之吠舍厘城。[71]

如果说这个佛教神话版的于阗起源叙事中有一些元素是完全真实可信的,那就是释迦牟尼佛宴坐于莲花座的具体地点——西玉河。在下文中,西玉河这个地名一再出现,作为于阗国的地理标志。这无疑是指和田出产白玉的玉龙喀什河(又写作“玉陇哈什河”,简称“白玉河”)。这条河如今虽然已经资源枯竭,但是还有零星的采玉人采用挖地三尺的方式探寻残余的和田玉籽料(图14—15)。“牛角山”的出现,绝非偶然。下文讲到“(释迦牟尼佛)涅槃后百年,于阗转成桑田。昔释迦于海子上宴坐莲花之处,(即)今瞿摩娑罗乾陀窣堵波安置处之中、绿色水晶宫之上、牛头旗檀木制成之窣堵波内,有过去四佛之舍利在焉。届此圣地者将至诚供养,所有供养者皆将领悟授记和不退转。”[72]接下来讲述的是著名的地乳王子故事:“地中隆起一乳”哺育阿育王抛弃的男儿——于阗国之先祖,男儿后因得名地乳,玄奘的《大唐西域记》称之为“瞿萨旦那”。“地乳”既是于阗国先祖之名,也是于阗国之别名,先祖因地乳而生,故于阗亦被称为地乳国。相关的传说也见于藏文《牛角山授记》等。张广达和荣新江两位学者综合各家考证,认为所谓地乳建国传说是在佛国于阗滋生出的故事。于阗国名“瞿萨旦那”、于阗的名山“牛头山”或“牛角山”、于阗的大寺“摩帝”、于阗的大塔“翟摩娑罗乾陀”等名称中都包含有表“牛”意的塞语词根,这说明了于阗早期居民对牛的崇拜。同时也透露出迁徙到于阗的塞人对牛的崇拜。[73]藏文《于阗国授记》的产生年代较晚,却能从于阗本土信仰方面有效验证先秦古籍《管子》有关“牛氏边山”记载的可信性。显然“牛氏”一名不是从“月氏”“禺氏”的音转而得来的,而是从于阗国崇拜牛的真实意义得名的。神牛与神佛的神话想象均源自印度本土,那里孕育出佛陀的相关信仰,自古就有禁止杀牛和不吃牛肉的悠久传统。[74]直至今日,在印度各城市的大街上依然能够看到游走的牛,因为那是被禁止杀戮的圣物。

图14—15 新疆和田玉龙喀什河当代采玉现场

(2015年摄于新疆和田玉龙喀什河)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。