玉戈源自石戈,到夏商周三代时期,发展成为玉器的典型样式,以商周两代最为流行。从大传统着眼看,在中国上古玉兵器的整个发生谱系中,玉戈是继玉斧钺、玉镞和玉刀之后,与玉矛大约同时代发生的较晚器形。从小传统即汉字和青铜文明传统看,玉器时代先于金属时代,玉石戈是金属戈发生的原型。而铜戈的出现和实际应用大大提升了武器作战的杀伤力,根本性地改变了史前战争的形态,奠定了中原王朝政权统治的某种重要武力保障条件。

关于戈的来源,学界有各种各样的推测,如兽角说、石镰说、石匕首说、石铲说、石矛说,等等。戈的装柄方式大致有两种,短柄用于步兵的劈、刺、钩等,长柄可达2米以上,适合骑兵和车战之用。戈的钩杀性能突出,使之获得“钩兵”的美名。“反戈一击”的成语表明了其战斗用途的普遍性。

古玉研究家那志良先生认为:“玉制的兵器,可以说没有一件是实用的。如果对方用的是金属兵器,自己使用的是玉兵,两器一相接触,玉兵马上破碎了。玉兵之用,只有两种:一种是作为仪仗,一种是做殉葬之用。此外就是做成小型的玉兵,作为佩饰之用。”[1]那志良没有说明的是,在金属时代到来之前的史前期,曾有石制兵器的存在和使用情况。而玉兵器无疑是以石制兵器为祖型的,其发生年代,不论是从理论上讲,还是参照实物来看,都要比金属兵器早一个时代。玉石兵器易碎的情况,也只有和金属兵器相比较而言才是成立的。夏鼐先生认为,仪仗用的武器,虽不是实用器,可依然要算作武器。[2]这一说法的意义就相当于,仿真手枪虽不能像真枪那样杀人,但在名称上还得称之为枪。问题在于,比金属戈出现更早的玉石戈,究竟有没有充当过实用器的经历呢?或是在一开始发明出来之际,就是作为仿真兵器的礼器而问世的?考古出土的实物对此给出的答案是否定的。

玉戈的前身为石戈,玉戈出现以后,石戈也没有消失,而是同玉戈并存,其辟邪等宗教神话意义与实用意义都是显而易见的。二里头遗址就同时出土了石戈和玉戈。二里头文化四期的一件石戈,前锋较圆钝(非尖形),援与内有明显区分,即用上下阑的凸起作为分界。全长21.7厘米,“从下刃的两处缺口看,似为实用器”。[3]

商代和西周时期的贵族墓葬仍然延续着玉戈、石戈并存的现象,[4]如陕西宝鸡 国墓地BRM2号、山西晋侯墓地M8号、河南虢国墓地M2001和M2012号、应国墓地M1号等。台湾玉学界的杨美莉女士认为,石戈、玉戈出现在墓葬中具有类似的辟邪、镇墓功能,其使用意义就在于保护死者;所不同之处在于,玉戈因为其材质的稀有和珍贵,更具有礼器的性质。[5]

国墓地BRM2号、山西晋侯墓地M8号、河南虢国墓地M2001和M2012号、应国墓地M1号等。台湾玉学界的杨美莉女士认为,石戈、玉戈出现在墓葬中具有类似的辟邪、镇墓功能,其使用意义就在于保护死者;所不同之处在于,玉戈因为其材质的稀有和珍贵,更具有礼器的性质。[5]

关于玉石戈的起源年代,过去大都认为是在商代。近半世纪以来的考古发现,用大量出土实物彻底扭转了玉戈起源于商代的看法。根据已知的出土材料,早于商代的玉石戈或玉戈的雏形,约有4处,下文拟逐一加以讨论。

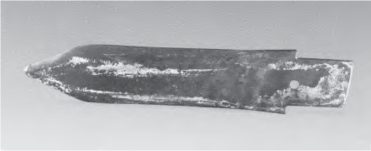

第一,安徽含山县凌家滩文化出土的玉石戈2件(图9—1)。

图9—1 安徽含山凌家滩出土的玉石戈

(引自安徽省文物考古研究所编:《凌家滩——田野考古发掘报告之一》)

在中国乃至整个欧亚大陆,具有5000年以上历史的玉石戈,目前仅有1998年安徽凌家滩遗址出土的2件实物标本,墓葬编号为98M29。人们不禁要问:这是什么样的墓葬,为什么玉石戈起源的标志物会出现在这里呢?

图9—2 安徽含山凌家滩98M29出土的12件石钺

(引自安徽省文物考古研究所编:《凌家滩——田野考古发掘报告之一》)

凌家滩98M29号墓是迄今所发掘的该新石器时代遗址的重要大墓,随葬器物共计86件,其中玉器52件,石器18件,陶器16件。据此丰富的随葬品可推测墓主人为当时部落社会首领。52件玉器中,与玉戈同出的珍稀品种还有3件玉人,1件刻有八角星纹的玉鹰,5件玉璜,6件玉环,4件玉璧,1件玉蝉和1件玉圭。玉石戈被归类为18件石器中的2件,同出石器中还有12件石钺(图9—2)。后者通常被认为是史前社会中权力的象征物。由此来看,玉石戈的出现,是伴随着历史更加悠久的玉石钺等重要礼器,作为地方性政权的礼仪象征物的新兴品种,而发生在新石器时代中晚期的长江下游地区。这比我们通常理解的华夏文明的出现还要早1000多年。这种现象,对应着《越绝书》等文献中有关“黄帝时代以玉为兵”的说法,十分耐人寻味。换言之,先秦时代有关远古黄帝时代的文化记忆中,存在以玉为兵的古老观念。过去没有实物对证,根本无法确定其虚实真伪。如今,有大批出土文物为见证,表明以玉为兵的现象不是后人虚构,而是远古的现实,充分体现出华夏文明的鲜明特色。

安徽凌家滩的2件玉石戈编号分别为98M29:80和98M29:81。考古报告对其描述是:“角砾岩,灰黄色泛红斑纹。表面琢磨光滑。长三角形,三角刃。尾部有一长方形柄,两边磨出刃口。长18.9、刃长15.5、柄长3.4、宽9.5、厚2厘米。”[6]用今日的玉与石的区分标准,角砾岩不算透闪石玉,只能归类为石。可是5300年前的凌家滩人是否掌握和后代一样的玉石划分的判断标准呢?如果没有的话,那么这2件石戈,是否也该归入广义的玉兵器范畴呢?提出此一疑问,以供进一步思考。

第二,红山文化圭形玉器1件(图9—3)。

以往发现的红山文化玉器中并没有玉戈或玉圭。2010年12月出版的《红山文化玉器鉴赏》一书,收录有考古工作者1981年在辽宁阜新收集的一件玉器,因为形似圭,被命名为“圭形玉器”。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图9—3 红山文化玉圭形器,可视为玉戈雏形

(引自郭大顺等:《红山文化玉器鉴赏》)

红山文化的年代比凌家滩文化稍早。这件玉器尺寸较大,长达20厘米,两边虽然没有开刃,却也琢磨出刃的形状,尤其是其尖头,与戈的形状一致。据此判断,与其认为它是玉圭的雏形,不如同样视为玉戈的雏形。按照日本学者林巳奈夫和故宫玉器研究家周南泉等人的看法,玉戈是玉圭的前身,玉圭是玉戈衰落之后的一种替代形式。[7]这件似戈的玉器与后代之戈的区别是,没有援和内的分界。也许有人认为这不能算作戈,但是需要注意的是,二里头遗址出土的2件铜戈之一(直内戈),也是没有援内分界的。这是东亚地区最早的铜戈,其原型当为先于青铜时代而存在的玉石戈。

第三,陕西神木石峁文化玉戈3件(图9—4)。

石峁遗址的年代距今4000年左右,被归入龙山文化。石峁文化的玉戈和玉璋等一样是采集品。[8]笔者曾在2014年良渚博物馆举办的“玉器·玉文化·夏代中国文明展”见到该玉戈的实物。据陕西古玉研究专家刘云辉指导的西北大学硕士学位论文《陕西龙山时代至夏时期玉器的初步研究》(作者权敏),对这3件玉戈的介绍如下:

图9—4 陕西神木石峁遗址采集的龙山文化玉戈,长29.4厘米,厚0.6厘米

(2014年摄于良渚博物院“玉器·玉文化·夏代中国文明展”)

SSY118:玉戈,赭灰色有暗紫的颗粒斑。锋尖残,方内与援无分界,近末端安柄处有捆绑的磨痕,上下刃有崩伤。长36.5、宽9厘米,内末最厚达1厘米。

SSY112:玉戈,蓝灰色隐现深色斑点,质细腻。平面近似长腰直角三角形,锋尖锐利,援正中一穿,内部钻一小穿。长21、宽5.5、厚0.2厘米。

SSY121:玉戈,墨玉。长援,两边微内弧,锋端作等腰三角形,内长方形,一穿。长29.4、援末接内处最宽为6、厚0.6厘米。[9]

关于石峁遗址所出的龙山文化玉戈的学术意义,笔者认为值得注意的有以下三点:其一,与中原文明起源相伴生的重要兵器戈,可能有其西北部地区起源和传播的一条线索。目前材料虽然不充分,不能确定这是中原华夏文明之戈起源的唯一线索,但是戈文化和家马、马车文化、青铜文化等,均受到西北游牧文化传播影响的情况,呈现出互为表里的局面,隐约折射着一条重要的史前文化传播通道——玉石之路。玉石之路的北道可称黄河道,它沿着黄河中游的流向,以河套地区为轴心区域,将西部和西北部的草原文化与中原农业文明联系起来,构成文化关联的重要纽带。比石峁文化年代稍早的晋南陶寺文化,持续时间数百年,出现标志中原国家政权雏形的礼器体系,但是在其大量出土兵器中,却尚未发现一件戈。对照起来看,石峁文化玉戈率先在河套地区出现,耐人寻味。用先秦文献中的称谓,这一地区属于所谓“鬼方”,是商周两代人心目中的西北境强敌。《周易·既济》讲到“高宗伐鬼方,三年克之”,指的是商代最高统治者率大军亲征,历经3年苦战,才攻克鬼方王国。这个强大的西北政权之所以给中原文明留下深刻的武力记忆,一个重要原因就是其先进武器的杀伤力。从《诗经》产生的年代,直到唐宋时期,此类文化记忆始终挥之不去。《诗·大雅·荡》云:“内奰于中国,覃及鬼方。”毛传:“鬼方,远方也。”宋儒朱熹集传解释说:“鬼方,远夷之国也。”从宋代学者王应麟《困学纪闻·易》篇,到现代国学家王国维作《鬼方昆夷 狁考》,基本确认鬼方之人为西北少数民族。汉籍古书中一般以戎狄称之。《文选·扬雄〈赵充国颂〉》云:“遂克西戎,还师于京;鬼方宾服,罔有不庭。”李善注:“《世本》注曰:‘鬼方,于汉则先零戎是也。’”鬼方作为西戎之人的一种代表,其武器的先进性就体现在“戎”字的造字取象中,那就是执大戈的人。

狁考》,基本确认鬼方之人为西北少数民族。汉籍古书中一般以戎狄称之。《文选·扬雄〈赵充国颂〉》云:“遂克西戎,还师于京;鬼方宾服,罔有不庭。”李善注:“《世本》注曰:‘鬼方,于汉则先零戎是也。’”鬼方作为西戎之人的一种代表,其武器的先进性就体现在“戎”字的造字取象中,那就是执大戈的人。

《穆天子传》记述周穆王西去昆仑山朝拜西王母的路线,就是先北上取道河套地区,以玉礼器拜会当地豪强首领河宗氏,然后再沿黄河一线向上游地区进发,盖非出于偶然。周穆王的行程或许是对应着一条文献中没有记载的史前玉石之路。[10]以大件玉礼器生产为突出特色的西北史前文化即齐家文化,在此充当着重要的传播中介作用。迄今的考古发掘报告中有大件的玉刀和玉铲,[11]但尚未出现齐家文化玉戈,不过民间收藏的齐家文化玉器中却不乏玉戈。如周南泉新著《玉工具与玉兵仪器》第255—256页就收录3件齐家文化玉戈的图片,其可靠性应存疑。[12]窃以为,在古玉收藏界真伪混杂的情况下,严谨起见,在没有正式发掘出土的齐家文化玉戈之前,暂不宜轻易使用民间收藏品作为研究的直接资料,至多可作为一种参照。

图9—5 河南偃师二里头遗址出土的玉戈

(中国社会科学院考古研究所藏,2009年摄于首都博物馆早期中国展)

第四,中原地区二里头文化所出玉戈4件(图9—5)。除了淅川下王岗的1件外,其余3件皆出于偃师二里头遗址三、四期文化的墓葬中。其年代略早于商代,或与早商时期重叠。值得注意的是,二里头遗址还出土铜戈2件,是中原地区迄今所能见到的最早铜戈。这就暗示着玉戈和铜戈之间有相互关联,究竟是玉戈模仿铜戈呢,还是铜戈模仿玉戈?仅仅着眼于二里头文化本身,这个问题难以解答。在中原周边的史前文化中探寻更早出现的戈,可以获得解释的线索。

学界一般将二里头遗址视为华夏第一王都所在,即夏朝晚期的都城,所以对此地出土文物的文明史价值极为看重,甚至会忽略其接受外来文化影响的事实。无论是对二里头出土的青铜器还是玉器,都存在这样的观点倾向。例如,在论及“二里头文化兵器所反映的文化交流”问题时,前引《二里头文化兵器初论》一文的观点是,二里头文化的玉钺形制,明显受到东来和东南来的文化影响,如山东龙山文化和良渚文化的玉钺。“二里头文化的戈如空穴来风,石戈、玉戈和铜戈迅速出现,且只出现于二里头遗址中,对同时期的文化尚未产生影响。”[13]这样的立论观点,似乎无视先于二里头文化出现的陕西石峁文化玉戈,把中原王朝玉兵器的出现用成语“空穴来风”来形容,未免有“东向而望不见西墙”的盲点和以偏概全之嫌。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。