现代考古学给中国祖先崇拜的溯源研究打开了一扇前所未有的窗户。如何通过前文字时代大传统的新知识,重新看待文字记载的偶像崇拜祭祖文化现象,是摆在当今学者面前的新课题。许倬云先生《神祇与祖灵》一文,从玉文化与祭祀的源流关系上区分了祭神与祭祖的礼法区别。他认为:“郊褅与祖宗两套祭祀,在性质上大有区别。郊褅祭祀神祇,在郊外的‘圜丘’举行,有巫为媒介,礼器用玉;祖宗祭祀祖灵,在宗庙举行,有子孙为媒介,礼器由日常器用转化。根据以上的差异,红山与良渚两个文化的礼仪中心,当为郊褅祭神传统,而仰韶文化的氏族组织及其相关的灵魂信仰,则是祖宗祭祀传统。两个传统的第一次结合,或可以襄汾陶寺为代表;商人的先王先妣祀典,是祖灵信仰的极致;周人则又一次兼采神祇与祖灵信仰,合并为郊禘与祖宗的大祭系统(直到明清,犹有太庙与天坛、地坛两类遗存)。儒家又以人事的功劳,解释神祇的地位,则是将传说与信仰转化为理性的人文精神。”[3]许倬云先生的这个判断,从考古发现的史前文化现象反观文明史中的神鬼分别祭祀的源头,确有高屋建瓴的俯视之气势,但是其观点却有不能与事实吻合之处,值得商榷。如说祭祀神祇才用玉器,祭祀祖灵不用玉器,就恰好与考古发掘所揭示的史前玉文化现象相矛盾。因为不论是红山文化还是良渚文化,都有大量的玉器作为墓主人随葬器物而埋入地下,其用途当然不限于祭祀神祇,还在于陪伴逝去的先人。

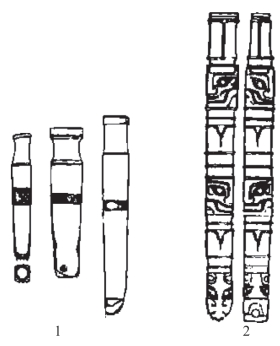

尤其是在夏商周三代的墓葬中,始终有一种被今人称为玉柄形器(或“玉柄形饰”)的器形(图6—3),其基本用途或许是用以显示具体祖灵存在的神主,大约相当于后世的祖宗牌位。一般的祖宗牌位上都有文字书写的先祖或先妣名字,在玉柄形器上写明祖宗名字的情况,居然也在殷墟发掘玉器中有所发现。虽然仅有一座商代墓中出土的6件玉柄形器是上面写有祖先名字的,但是不能将此视为孤证,因为大量柄形器作为墓主人的随葬器物,主持丧葬礼的家属们是明确知道代表哪些祖灵的,故没有必要一一书写其名字。只有对外人来说,某一件玉柄形器代表什么样的祖先才是完全未知的。

图6—3 河南偃师二里头遗址出土的两类玉柄形器:素面柄形器和神人兽面纹柄形器

(引自郝炎峰:《二里头文化玉器的考古学研究》,载中国社会科学院考古研究所编:《中国早期青铜文化—二里头文化专题研究》,图片有所简化)

始于先夏时代(石家河文化)的玉柄形器礼制,经过整个商代的因袭和传承,到西周时期仍然基本不变地流行于墓葬方式中,看不出有丝毫衰微的迹象,这是研究中国玉文化和玉礼器传承现象中最引人瞩目的一项。不过,学界拘泥于文献记载的知识,对此关注很不够,研究相对薄弱,理解上分歧较多。年代属于夏代末期的偃师二里头遗址共出土玉柄形器18件,多数为简化型的素器,个别则精雕细刻出神祖兽面纹和花瓣纹饰(图6—3)。商代自早期到晚期的遗址和墓葬,大都出土玉柄形器。数量最多的是殷墟妇好墓,共出土玉柄形器33件。“商代前期的玉柄形器不仅与爵、觚、斝等成为铜礼器墓葬较为固定的随葬组合,而且在小型墓葬中也有相当的普及率。出土位置不仅见于墓内死者的头部或腰部附近,还见于棺椁之间,尤其在祭祀坑中也能见到它的身影。这些表明,商代前期的玉柄形器在当时的礼仪活动尤其是宗教祭祀中开始扮演重要的角色,其社会地位比起夏代已经有了明显的提高。”[4]对商代柄形器的用途,较流行的说法出自考古工作者推测的“佩饰”说,其推测依据是出土位置多为腰部或腹部。[5]

从中国社会科学院考古研究所编《张家坡西周玉器》一书反映的近400座西周墓情况,可以看出玉柄形器在西周时期历经数百年而沿用为玉殓葬主要器物的持续性现象。就张家坡西周墓地出土柄形器的数量,从一墓中出土1件到22件不等,表明墓葬等级及所代表祖先数量上的差异。考古报告依据墓葬规格划分为四个等级,其随葬玉器的情况分别如下:

在玉器器类方面,第一等级和第二等级大体相同,礼玉有璧、琮、璜;仪仗性的兵器有戈、钺;葬玉有缀玉面幕、棺饰;装饰品有串饰、柄形饰以及各种动物形象的玉饰等。第三等级墓玉器器类相似但种类减少,礼玉仅见璧,兵器仅见戈,装饰品大都为柄形饰。第四等级仅见璜、戈和柄形饰。由此可见随葬玉器中各等级必备的为礼玉中的璧和璜,兵器中的戈和装饰品中的柄形饰。其他则由等级的高低而增减。[6]

报告将玉璧、玉琮、玉璜等归类为礼器,将柄形器称“柄形饰”,归类为装饰品。这是拘泥于小传统的传世文献《周礼》玉器分类观的表现,值得反思和修正。《周礼》“六器”(琮、璧、圭、璋、璜、琥)说与其说是西周的礼制,不如说更符合汉代的玉礼器组合体制。迄今为止,西周墓葬中实际出土较多的玉器有三种:玉鱼、玉玦、玉柄形器,三者皆未在《周礼》中获得相应的体现,或表明真正的周礼已经伴随着西周的覆亡而长眠地下。后人追忆和附会的周礼则加入了想象的成分。[7]由于《周礼》历来被奉为经学中的重要经典,其玉器分类体系观对后人的制约和影响作用巨大,以考古发掘物去印证文献经典的做法至今十分流行,有必要重建先于汉字和文献而存在的文化大传统观,根据实物而不是文献说法去判断古礼制的情况。就此而言,柄形器肯定属于贯穿整个夏商周三代的重要玉礼器,不宜再将其看作美化装饰用的所谓“装饰品”。

周原博物馆编著《周原玉器萃编》一书,没有将玉柄形器归入礼器和玉装饰品两类,而是单独列为一类。[8]这比把柄形器视为装饰品的做法进了一步,但是仍不能突出柄形器作为重要玉礼器的实际地位,其主要原因还是被《周礼》“六器”说所困;该书卷首介绍周原遗址和墓葬中出土的玉柄形器时,特意说明“柄形器在夏商时就有发现,但至今用途尚不清楚”。[9]

《张家坡西周玉器》报告这一遗址保存完整(未经盗墓扰乱),有随葬青铜礼器的墓共13座,其中随葬玉器的情况,按照时代分期来看,五期的分布情况如下。

第一期随葬青铜器的墓葬有6座,其中只有M285一座墓随葬玉器,及墓主人腰部出土一件鸟龙纹柄形饰,可见这类墓当时很少随葬玉器。但是在第一期没有青铜器而只有陶器的墓葬如M151中却出土璜、戈、琀等4件玉器。可见,有铜礼器的不一定出玉器,只有陶器的也可以随葬玉器。[10]以上现象表明,西周第一期墓葬所处的时代,墓葬用玉显示出一定的随意性,显然还没有一种固定尊奉的礼制规定存在。不过其玉柄形器的存在,显然是直接继承夏商两代古礼,而非周人的发明。

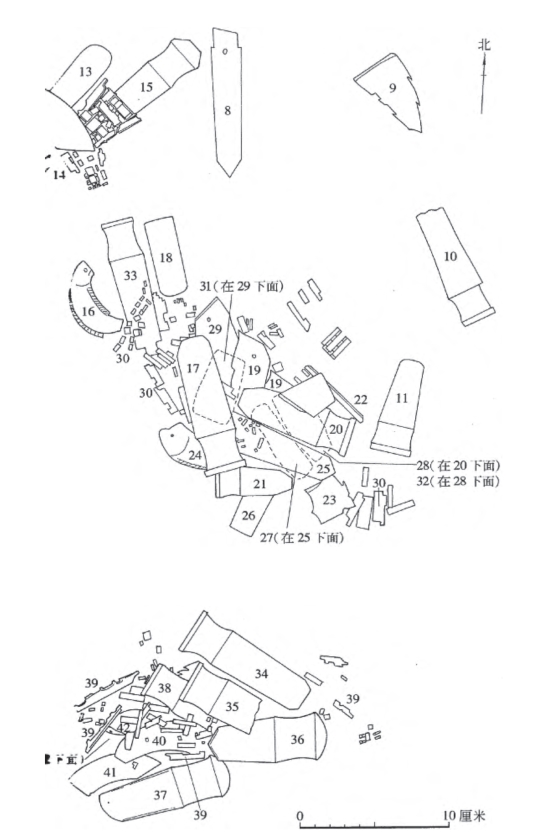

第二期墓葬有5座,其中4座有玉器,少则一两件,多者6件。出6件玉器的是M183,有一戈、一钺、二柄形饰、二鱼。这表明《周礼》所言之“六器”无一出现,而实际出现的四类玉器也无一被纳入“周礼”。第三期墓只有1座(保存完整的),出玉鱼4件。第四期墓2座皆有玉器。其中M253墓主人腰部有1件玉柄形饰,而其形已成长条形片状。M216墓主人为男性,年龄约25—30岁。随葬有5件玉器,其中腹部右手掌附近有1件玉柄形饰。[11]第五期墓没有完整保留下来,但从不完整的墓葬看,随葬玉器基本延续第四期的形制和数量。主要的变化是,由于墙柳用玉改为铜鱼,玉鱼数量锐减。[12]我们根据张家坡五期墓葬出土玉器的实际情况,明显看出唯有玉柄形器是自一期到五期始终存在的(因为第三期保存完整未经盗掘的墓仅有1座,取样不足,难以说明问题),而且随葬位置多在墓主人腰腹之际(图6—4),暗示着一种不成文的葬器模式或传统。

图6—4 陕西长安张家坡西周墓M302随葬42件玉器(其中22件柄形器)位置图

(引自中国社会科学院考古研究所编:《张家坡西周玉器》)

夏商周连续不断的玉礼传统,因为有持续千年的玉柄形器大量实物重现天日,让今日学人能够大大超越以往的眼界,摆脱《周礼》和吴大澂《古玉图考》的旧观念束缚,将失落的古礼细节再现出来。至于玉柄形器的礼仪功能,经过一段时间的误解和猜测,也有个别学者摸索到合理的推测。大体说来,在20世纪70年代之前,人们对柄形器的用途茫然无知。不少出版物和考古报告以讹传讹地将柄形器随意称为“琴拨”,这就像望文生义一样,属于过去古董商人望形生意的臆测命名法。后来有学者提出它应该是一种实用的工具,但是不知道怎样使用。李学勤著文认为,柄形饰其实就是《周礼·春官·典瑞》“裸圭有瓒”(以玉圭为柄的铜勺)所说的“裸玉”,[13]其论证思路仍然是将出土器物用来印证传世文献。可是圭瓒既然是仪礼上用来舀鬯酒的容器(酒勺),[14]显然与柄形器的外形与功能不合,与放置在墓主人腰际的随葬情形更无法吻合。数年前一位研究者提出“柄形器为神主”说,认为是商人为纪念祖先亡灵所琢制的一种高级祭祀性礼仪玉器,功能上类似近代木制灵牌。这位学者就是尤仁德,其《古代玉器通论》一书指出:柄形饰的用途问题是学术界的谜团,他经过长期的考察研究,特别对照柄形饰常出于墓主胸、腹、肘等重要部位,其造型统一为长条形扁玉柱等特点,认为它们可能是商人纪念祖灵用的玉制灵牌,即《说文解字》中所说的“祏,宗庙主也”。

据段玉裁注,宗庙主即祏,亦即代表祖宗牌位的玉石主,在宗庙石室藏之。支持这一观点的主要证据是,1991年安阳后冈殷墟墓3、15、27、33、39号墓共出12件玉或石柄形饰,它们的特别之处是,大多数器物上有朱书文字,如“祖庚”“祖甲”“祖丙”“父口”“父辛”“父癸”等。文字显然是墓主人先祖的称谓。尤仁德提到他后来又见到刘钊的论文,与自己观点暗合,称柄形饰的用途是“石主”。看来柄形饰是商人用以追念与祭祷祖先的“柄”,似无疑义。不过,刘文认为后冈柄形饰上的文字还是孤证,目前只能说柄形饰可以用为“石主”,或说用为“石主”是柄形饰的用途之一。至于柄形饰还有其他什么用途,还要靠今后新出土资料和研究来加以论定。尤仁德还注意到,一些柄形饰刻有两只眼睛,或兽面纹(如妇好墓者335、1089号),这些特殊纹饰的柄形饰的文化内涵难以确定。西周的一些柄形饰属于玉组佩中的饰件,与商代的用法迥然不同,其原因也不明确,有待研究。关于柄形饰的尺寸,刘钊论文据实物及文献,认为“最大长度为9.7厘米,相当于商尺的6寸多”,与典籍所说的7寸说法相近。但是,江西新干大洋洲商墓所出者,达到20厘米。传世品柄形饰也有较长者,如天津市艺术博物馆所藏者最长达17厘米。[15]还可举出二里头遗址4号坑出土分节兽面纹柄形器,也长达17.1厘米;[16]妇好墓出土莲花瓣纹分节柄形器长15.3厘米;洛阳北窑西周墓出土花瓣纹分节柄形器长16.5厘米;[17]等等。可知三代柄形器的长度,超过15厘米的不在少数。

笔者基本赞同尤仁德的看法,并试图提出进一步的论证和修订。要补充论证的是,尤仁德认为无解的柄形器特殊纹饰的文化内涵问题,可以参照民族学提供的第三重证据作出合理的解释。限于篇幅,拟在下一节展开。这里先要修订的观点是,商代柄形器的功能问题不是孤立的文化现象,需要上引下联,找出其大传统渊源和原型,即距今4200年的石家河文化玉柄形器,从而获得系统性的把握。

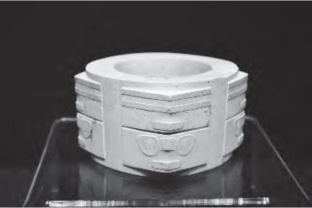

2008年出版的荆州博物馆编《石家河文化玉器》一书,对研究柄形器的起源给出重要提示:如果承认柄形器是华夏祖灵牌位的原型或前身,那么迄今能够看到的最早的出土玉柄形器不在中原文明内部,而是来自南方长江中游地区的江汉平原。张绪球执笔的《石家河文化玉器的发现与研究》一文认为,石家河文化晚期与(龙山文化)煤山一、二期基本相当,故可以推测其年代大约是在公元前2200年到公元前2000年之间。[18]张绪球还指出,柄形饰是一种很有特点的饰物,与夏商时期的柄形饰可能有一定的渊源关系。从形式上看,所有的柄形饰都带有不同形状的榫,可见这类饰物并不是单独使用的。肖家屋脊遗址的AT1219①:1柄形饰比较有特点,该器呈圆柱形,柄部以4条竖凹槽分成4等分,饰5节简化的人面纹,这种纹饰为良渚文化晚期玉琮所特有。[19]这就将玉柄形器的初始造型特征追溯到5000年前的良渚文化玉琮。邓淑苹等海外玉学家在20世纪80年代就有一种解读,将玉琮解读为神祖象征物。[20]她到20世纪90年代则进一步作出宗教学意义的综合论述:

先民们相信,神祇世界是祖先生命的源头,经由某些神灵动物为媒介,祖先可自神祇处得到生命力。神祇、祖先、神灵动物三位一体,可相互转形。在特殊的质地——玉上,雕琢这些特殊的纹饰,有些图像,已具有符号的意义。用它们祭祀,可与神祇沟通感应,达到天人合一的境界。这种天人合一的宗教特质,可由中国古玉器上,充分表达出来,它是产生中国文明的主要因素之一。[21]

笔者以为,中国史前宗教的两大显著特征,即玉崇拜和祖先崇拜,通过考察同时承载玉石神话观念和祖灵观念的神圣器物符号——5000年前的玉人像(红山文化、凌家滩文化)、玉琮(良渚文化),以及4000年前由玉琮分化出的玉柄形器,可以得到较为系统的整体把握。如果把华夏国家起源期的宗教视为“国教”,即可简单将其概括为“玉教”,亦能通过玉器形制的演变而重建失落已久的玉教传承的前后关联,特别是从长江下游到长江中游,再辗转传播到中原的大致传教轨迹。把握住神人兽面纹玉琮到类似纹饰柄形器的线索,还能大体上勾勒出中国式祖先崇拜的5000年物质符号传承链:神人兽面纹玉琮(良渚文化)——神人面纹分节柄形器(石家河文化)——神人兽面纹花瓣分节柄形器(二里头文化)——简化型的素面柄形器(从石家河文化到商周,包括书写祖先之名的和不书写祖先之名的)——祖灵牌位。

在石家河文化玉器中有一种近似柄形器的形式——长方形透雕片饰,仅见肖家屋脊W71:5一件,出土前已碎成许多块,经拼对成形。器身为长方形,上端琢卷云纹,中间有4条平行的竖凸线,凸线两侧各穿5个椭圆形的孔,两边各饰3组形状相同的牙,下端有尖榫。[22]这件残损玉器和多数柄形器有榫接功能一样,应该都在仪式场合发挥视觉意象的功能,其上端雕饰卷云纹意味着祭祀仪式功效的上达通天之能量。

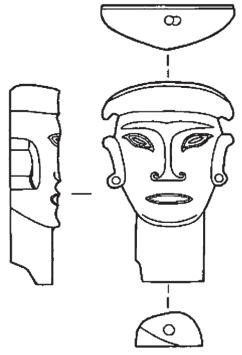

目前学界承认,殷墟出土的商代玉器曾受到石家河文化玉器的影响,[23]殷墟出土的玉柄形器和二里头出土的玉柄形器也都明显受到石家河文化玉柄形器的影响。而石家河文化玉器中除柄形器外,还有一种更像祖神形象的品种,即玉人头像(图6—5)。这是将玉器上平面雕琢的神人兽面纹形象独立表现的立体形式。我们的推论是:石家河文化的玉人头像形式,同样与仪式上再现祖灵的形象需求相关,它可能是玉柄形器之具象化的祖型。何以求证?请看以下几点理由:

图6—5 石家河文化玉人头像

(荆州博物馆藏;引自荆州博物馆编:《石家河文化玉器》)

图6—6 石家河文化玉柄形器,雕刻有五节简化的人面纹,源自良渚文化玉琮

(引自荆州博物馆编:《石家河文化玉器》)(https://www.xing528.com)

其一,石家河文化玉人头像突出刻画的人的头部,以戴冠(冠喻示着通天的宗教文化功能)和佩戴大耳玦为突出特征。玉柄形器的形制虽然抽象化并向几何形发展,不再追求表现与人的相似性,但是石家河玉人头像上端的冠形刻画,毕竟基本按照原样保留在柄形器的顶端造型上(图6—6)。所谓“柄”形指的就是像把柄一样的长条形状,其上端的两道刻画横线,恰好分出人头、人身和人头上的冠形,使得柄形器的整体表现为三个相对独立的造型单元。有灵修背景的学人甚至能够一下子看出柄形器代表着天地人三位一体的意思。

其二,按照玉教神话观,玉石由于其颜色和通透性,被先民们类比想象为天神在人间的化身物。如果说石家河文化玉人头像的出现代表着史前社会中神人同形观念的成熟化表现,那么用珍稀的玉材代表神明和祖灵的生命不死性,其物质本身的符号显圣意义就得到彰显。夏商周的柄形器同样一直用玉材来制作,有关祖灵祖德的神圣观念同样通过玉质材料得到充分体现。

(引自中国社会科学院考古研究所编:《安阳殷墟出土玉器》)

其三,在玉人像与玉柄形器之间,需要找到足够的关联性物证,说明二者的源流或继承性。1996年安阳殷墟黑河路M5出土的一件玉柄形器,其“柄首上半部呈简化的人面形”(图6—7)。[24]柄形器上方的人面形刻画,尽管是十分简略的粗线条,但是却明显呈现出柄形器造型与人体形象的类比和认同关联。这就为求证柄形器用几何形代替人形的发生之谜提供了宝贵的线索。该柄形器长7.4厘米,属于同类器形中的中小体积者,柄前端有短榫的特点,表明其可插接的使用性能。简化的人面形,将柄形器的文化蕴涵揭示出来,那就是模拟人祖形象,具体体现祖灵和祖德的存在。当然,除了人面形之外,祖灵还会用其他神话变形的生命方式加以呈现,如禽鸟和兽类的形象、植物的形象等。二里头遗址出土的兽面纹柄形器,基本上可以和更早一些的良渚文化、龙山文化兽面纹玉器等合并看成是同一种玉礼器应用传统,它们在不同时代和不同地域按照大同小异的变化方式得以传承(图6—8)。

图6—8 良渚文化神人兽面纹玉琮

(摄于上海博物馆)

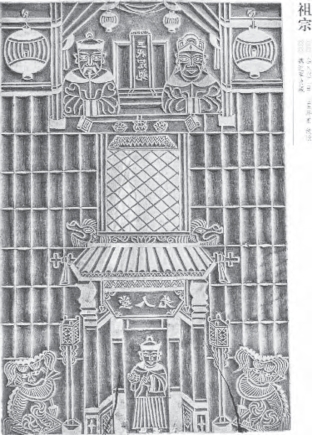

图6—9 河北内丘神码《祖宗》

(引自冯骥才主编:《中国木版年画集成·内丘神码卷》)

柄形器作为玉礼器传统背后的支配性观念,除了相对统一的东亚史前玉教观念之外,目前还无法找出更加重要的可解释因素。从柄形器到祖灵牌位之间一脉相承的迹象是较为明显的(图6—9)。

其四,1991年殷墟后冈M3出土的6件朱书玉柄形器,的确分别把6位祖先的大名书写在柄形器上,其中5位较清晰的名字是祖庚、祖甲、父□、祖辛、父癸。[25]目前商周出土的大量玉柄形器中虽然仅有这一座商墓中的柄形器上书写着祖先之名,但是这也足以说明柄形器在商代是可以代表祖灵的!无独有偶,1985年在殷墟刘家庄南发掘的60座商墓中,有关于出土朱书玉璋残片的报道,其中的朱书文字也同样有祖甲等祖先名字。这些所谓朱书玉璋残件的性质和宗教功能,应该和后冈M3出土朱书柄形器大致相同,它们都相当于3000多年前殷商人心目中的祖宗牌位。其功能是让玉器所承载的祖灵祖德能够庇护墓葬中的死者,让其重获死后的生命,以至于永恒。

礼失而求诸野。本节结尾引用云南楚雄彝族自治州普德氏族祭祖礼的《开祖灵岩洞门经》,作为民族学的旁证材料,希望能够相对地复原远古时期玉柄形器的仪式应用语境,让默默无言的出土文物,得到活态文化传承的对照和激活效果,并有助于理解中国宗教中祖灵与神祇的微妙关联。

希冀祖宗白昼保佑子孙,

祈祷祖宗黑夜庇护族裔。

请各方诸神呼唤吾祖宗,

降临祭场青棚供祖台。

请各方诸神呼唤吾祖宗,

降临族裔聚集的祭祖场。

祖宗诸神齐降临,

同受祀奉赐福禄,

共享祭礼保平安。

祖公与诸神自古同存在,

今朝诸神成为祖宗天使;

祖妣与颖索自古同存在,

今朝颖索成为祖妣天使。

请诸神引导祖宗祭奠,

请诸神引导祖宗享祭礼。[26]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。