文化人类学家面对每一种区域性的社会文化共同体,都要找出该文化特有的信仰和观念要素,以此为基点,才好区分该文化与人类其他社会群体的差异,形成对文化特性的认识。

解读中国文化的核心理念的生成历程,就相当于找出这个古老文明凝聚的观念动机。天人合一这一命题,目前看来是最有希望当选中国文化核心理念的突出代表。但是,在讨论天人合一命题方面,当代学界制造出一些理论误区,以致多数跟着说的后学很容易不自知地陷入此类误区而难以自拔。

一个根本性的误区是:把神话思维习惯当成一种哲学来看待,这是今天国内大学哲学系的主要做法。[3]要知道中国古代并没有“哲学”这个词,也不会有类似古希腊式的哲学思维。在中国建构出哲学史的人都是现代留洋归来的专业人士。他们以西方哲学史为样板范式,将外来的一套哲学术语套用于中国古代思想家的解释,发明了中国哲学史这门学科。一个世纪以来,这样的张冠李戴做法流行日久,直到最近才有人对其合法性、合理性提出反思和质疑。仅就本部分的论题而言,把中国的固有思想说成哲学,其弊端在于遮蔽了天人合一的神话根源意义,把一种来自史前时代大传统并且数千年世代承继的全民性的文化惯习,误解为是哲学家创造发明出来的形而上的东西。

假如要追问:在尚未产生文字的史前时代(即国内的文学人类学一派重新定义的“文化大传统”)中,被后人追认为“哲学”的东西尚未孕育萌生,那时的天人合一神话观是怎样得到体现的呢?目前的考古学知识能够给出的回答是:东亚先民自新石器时代中期始,即从自然万物中筛选出一种神话中介物,即物化的神话符号,来实现天人合一的梦想。

对此天人合一神话中介物的详细解说如下:从空间经验上看,在人和天之间,有一种相对固定的上下划分界限:人在下方的大地,天在上方的空中。在下的人和高高在上的天,是怎样取得联系的呢?神话思维时代,大致有两种想象方式来实现人与天的联系:一是想象人类中某些个体能够飞升上天;二是想象人攀上那些高耸入云的地点——高山之巅。两种想象的原理是相通的,即让生活在下方大地上的人尽可能地向上天和神界靠拢。无论是飞升还是登高,都属于由下向上的位置移动。以下分别论述之。

图4—1 湖北荆州出土的东周白玉佩:二龙拱璧载人升天

(摄于荆州博物馆)

图4—2 河南安阳小屯村出土的商代白玉燕

(中国社会科学院考古研究所藏;2009年摄于首都博物馆考古发现展)

其一,飞升的移动方式效法天上的飞禽,而神话思维的变形记法则可以将陆地上的走兽和爬行动物幻化为飞禽类,即让它们拥有神奇的飞行能力,如飞虎、飞龙、飞熊、螭龙、螭虎、腾蛇、天马等。这些神话生物形象成为史前至早期文明礼仪活动中不可或缺的礼器或法器符号。所谓攀龙附凤,其原初目的不在于附庸风雅或攀附权贵,而在于借助龙凤实现升天之梦或天人沟通之梦。不论出现在前场的能指符号是龙还是凤(图4—1),抑或是龙马、天马、玉燕(图4—2),其神话隐喻层面的意义指向都是天和神(或祖灵)。[4]迄今考古所见东亚玉器最初的形式之一是玉耳玦,其模拟“珥蛇”神话的意义,即相当于最初的“天人合一”法器道具。[5](https://www.xing528.com)

其二,登高的移动方式,则从史前的高台祭天与观星传统,演化出古代帝王的五岳巡游(巡守)制度和封禅制度,其文化影响的余波则是后世官员和文人墨客们季节性的登高赋诗礼俗。用李白的话说是“五岳寻仙不辞远,一生好入名山游”。古人的“游”,绝不同于现代人的旅游。名山多为高山,高山之巅一般人迹罕至,虽然有高处不胜寒的凉意,但是却能够接近天界,不仅最接近天光灵气,而且可以方便得到天降之仙露即玉露。看看华山等名山上的寺庙称为“玉泉寺”或“玉泉院”,就可以大体上理解其得名的神话想象背景。既然天体为玉,天上滴下的露水自然被设想成玉露玉液,那就是寄托着永生不死希望的仙露妙药。请看晋人郭璞《山海经图赞·太华山》的如下说法:“华岳灵峻,削成四方,爰有神女,是挹玉浆。”可见古人对山岳的崇拜之中,多少也隐含着对天露即玉液玉浆的崇拜。在这种观念驱动下,会产生人为的渴求玉露或生产玉露的行为。

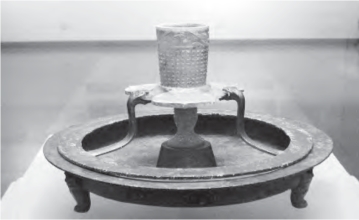

据史书记载,西汉帝王在都城长安修筑建章宫神明台,在台上用铜盘玉杯承接仙露。这一建筑举动,背后是非常典型的天人合一神话思维。这样的事件和这样的神话建筑物,都是对盲目挪用西方“哲学的突破”说以及“轴心时代”说,并且机械套用于中国思想史的反证。制作建章宫神明台承露盘的初衷便是天人合一,其实质是让世间的统治者能够获得和天神、神仙一样的特殊饮食特权,即所谓玉食珍馐或餐风饮露,由此获取超越死亡的物质条件,能够和天神一样永生。[6]如果觉得玉杯所承接的天之玉露中,神圣生命力的成分还不足的话,那还有附加的办法,即在天露中添加一些玉粉玉屑。如毕沅校本《三辅黄图》卷三引《庙记》曰:“神明台,武帝造,祭仙人处,上有承露盘,有铜仙人,舒掌捧铜盘玉杯,以承云表之露,以露和玉屑服之,以求仙道。”[7]这里没有哲学,只有神话信仰和神话想象。究其根本,是围绕着玉与天的神圣性的信仰和想象,姑且称之为玉教。

图4—3 广东广州南越王墓出土的西汉铜盘玉杯

(摄于西汉南越王博物馆)

以往的国学知识系统中缺乏对玉教神话的系统认识,主要原因是对古书中许多光怪陆离的相关叙事无法求证。20世纪培育起来的中国考古学,给我们重新认识此类光怪陆离的神奇叙事找出了实物证据。文学人类学派称此类文物为第四重证据。[8]以上面提到的西汉铜盘玉杯叙事为例,过去没有人知道古书中这样的说法是虚还是实,直到1983年在广东省广州市象岗山发掘出西汉时代的南越王赵佗的次孙赵昧(死于公元前122年)墓葬,其中出土一套完整的铜盘玉杯(图4—3),人们才恍然大悟,史书中有关西汉统治者制作铜盘玉杯的叙事不是神话,而是神话般的现实。[9]驱动此类历史行为的观念动机在于玉石神话信仰,即玉教。

对于玉泉、玉液、玉浆、玉膏等神话想象的认识,目前还不能说是史前玉文化在八九千年前发生之际就与生俱来的。从现有文献证据看,此类神话想象或来源于中国人认定的天下第一圣山昆仑山的神话景观。因为昆仑山既是被认定的黄河源头,又是现实中顶级美玉材料的来源,于是神话思维创造出玉与水的联想产物——玉泉。按照这样的推论,西玉东输的远距离贸易运动,在中原国家催生出有关昆仑山与美玉相联系的神话想象。王充《论衡·谈天》引司马迁曰:“《禹本纪》言‘河出昆仑……其上有玉泉、华池。’”今本《史记·大宛列传论》作“醴泉、瑶池”。[10]与昆仑玉泉想象同时出现的,还有昆仑玉山及西王母形象。它们都在战国时期见诸文献记载,并其来有自,因为战国时代的中原人已经明确表达出对昆山之玉的认识和艳羡。玉山、玉泉的想象也随之流传开来,给后世文人带来的灵感和幻想不绝如缕。唐代韩愈在《驽骥赠欧阳詹》诗中说:“饥食玉山禾,渴饮醴泉流”,这是诗化表达的玉教圣山昆仑之信念。如果要追问如下问题:昆仑玉山的玉石和玉泉涌出的玉液从何而来?那么神话思维自有其回答的想象逻辑:由于宇宙中的水流是在天与地之间循环运行的,所以有《礼记·礼运》中的如下判断:“故天降膏露,地出醴泉。”昆仑山被想象成距离天最近的地方,所以其上的玉泉之水,也自然被联想为天降甘露或甘雨。《尸子》卷上云:“甘雨时降,万物以嘉,高者不少,下者不多,此之谓醴泉。”这样的说法就在天降之雨露与地上之甘泉间,建立起因果关联。汉代王充《论衡·是应》云:“《尔雅》又言:‘甘露时降,万物以嘉,谓之醴泉。’醴泉乃谓甘露也。”一般的水,一旦能够称为甘露,就有了类比为玉液、玉露、玉膏的条件。

中国神话中的重要一类是仙话,它极大地发挥了玉泉、玉露、玉浆、玉膏为仙露、仙液的神话想象主题,并在古典文学中催生出蔚为大观的表现传统。《文选·王褒〈洞箫赋〉》云:“朝露清泠而陨其侧兮,玉液浸润而承其根。”吕延济注:“玉液,清泉也。”要追问把泉水比喻成玉液的理由何在?苏轼在《仇池笔记·辟谷说》中给出一个标准答案:“能服玉泉,使铅汞具体,去仙不远矣。”文人墨客们竭力发挥想象力,希望在大自然给予的雨露和清水中,发现玉泉、玉液。明代焦竑《焦氏笔乘续集·金陵旧事下》讲到一则逸事:“许长史旧宅有井,色白而甘。徐鼎臣作铭曰:……分甘玉液,流润芝田。”清代刘献廷《和顾小谢水莲子》组诗第九首云:“风摇翠盖珠玑落,露滴青萍玉液流。”这些文学性描绘的背后,其实依然潜伏着玉教的长生信仰。如明代药学大师李时珍在其《本草纲目·金石二·玉》中明确指出:“今仙经三十六水法中,化玉为玉浆,称为玉泉,服之长生不老,然功劣于自然泉液也。”在李时珍所表述的服食玉泉长生法中,依稀还能看出汉武帝承接天之玉露的影子。如果说西汉帝王用铜盘玉杯承接的天露是自然泉液,类似昆仑山的玉泉,那么明代的仙经三十六水法的化玉为玉浆法,虽然也称作玉泉,却只能是模仿自然泉液的人工制作的玉液了。玉教的神话观念就是以这样的教义形式普及流传,积淀为华夏文化中弥漫性的观念和流行的文学语言,并铸就一种悠久传统,历经周秦汉唐,直至宋元明清(图4—4),代代相承,发扬光大。国人不用进入教堂去念圣经,也不用教父牧师之类神职人员的施洗仪礼,仅仅依靠传统医学和文学的熏陶,就能接受并传承玉教的神话观念和基本教义。

图4—4 北京昌平明定陵出土的明代金托玉杯

(定陵博物馆藏;引自古方主编:《中国出土玉器全集》第1卷)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。