3.2.1.1 投入产出及投入占用产出模型

1.投入产出理论

20世纪20年代,时任哈佛大学教授的美籍俄裔经济学家瓦西里·列昂惕夫(W.Leontief)在前人关于经济活动相互依存性的研究基础上,开始对投入产出进行分析研究。1925年列昂惕夫在《俄国经济的平衡——一个方法论的研究》一文中首次阐述了投入产出的基本思想,此后利用美国国情普查的资料编制了1919—1929年的美国投入产出表,以此分析美国的经济结构和经济均衡问题。1936年他在《经济统计评论》上发表的论文《美国经济中投入与产出的数量关系》,被认为是投入产出法产生的标志。1941年列昂惕夫出版了《美国经济结构:1919—1929》一书,1953年他与钱纳里等人合著了《美国经济结构研究:投入产出分析的理论与实证探讨》,1966年他出版了自己的论文汇编《投入产出经济学》,在这些著作中,列昂惕夫阐述了投入产出分析的基本原理及其发展。

投入产出分析的产生不是偶然的,它适应了特定的时代背景尤其是资本主义经济发展的需要。特别是1929年爆发的资本主义世界经济危机以后,传统经济学理论无法解释社会经济中的一些问题,这在当时的西方经济学界引起了不同的反应:一方面是在30年代中期出现了凯恩斯主义主张国家主动干预经济特别是财政干预,刺激投资和消费以扩大需求,减少失业和预防经济危机,这一理论后来成为西方经济学的主流派系,并成为许多国家制订经济政策的依据;另一方面是一些经济学家在原有数理经济的基础上,进一步运用数学工具和统计资料对经济发展的现象、形态进行分析和预测,形成了投入产出分析和计量经济学。

投入产出分析以一般均衡理论为基础,但又对全部均衡模型作了大胆的简化,从一般均衡理论中吸收了有关经济活动相互依存性的观点,并用代数联立方程体系来描述这种相互依存关系。其基本内容包括编制投入产出表、建立投入产出模型、系统分析国民经济各部门、再生产各环节之间的数量依存关系,其主要特点是在考察部门间错综复杂的投入产出关系时能够发现任何局部的最初变化对经济体系各部分的影响,把对商品的需求分为中间需求和最终需求,将其中一个作为内生变量,另一个作为外生变量,把瓦尔拉斯封闭式模型发展成开放式模型,使得模型更适合于经济政策问题的分析和预测。

投入产出分析自创立以来,因其在分析国民经济各部门之间复杂经济联系方面的重要作用,目前已在一百多个国家和地区得到推广和应用。然而,纯粹的投入产出分析也存在明显不足,尤其是没有反映自然资源、固定资产、人力资本等存量与投入、产出间的联系,即它所表现的仅仅是经济系统中的流量指标,无法体现出存量关系。流量是指在一定的时间段内产生的变化量,它是对经济系统的过程性描述,而存量则是指发生在某个时间点上的量值,它描述的是经济系统在该时间点上所处的状态。

2.投入占用产出理论

基于投入产出模型无法描述经济存量与流量关系的缺陷,20世纪80年代,中国科学院陈锡康研究员在国际上首次提出了综合考虑经济系统存量和流量的投入占用产出技术(陈锡康等,1989),刘新建(1996)将投入占用产出分析拓展为动态的投入占用产出模型,刘起运(2003、2005)在全面考察投入占用产出模型构造的同时,分别对模型列向、行向进行了研究,在此基础上分析了经济系统中的经济量值指标并阐述了区分存量流量的重要意义。

近年来,国内众多学者致力于投入占用产出技术的应用研究。杨翠红(1999)编制了中国乡镇及非乡镇企业环境经济的投入占用产出表,并对环境费用理论与计算方法进行了研究。陈锡康、杨翠红(2002)通过分析农业复杂巨系统的特点提出了全国粮食产量预测的系统综合因素预测法,该预测法的关键技术是复杂系统的投入—占用—产出技术。刘遵义等(2007)运用非竞争(进口)型投入占用产出模型提出了一个国家全部出口与分部门、分大类商品的单位出口对国内增加值和就业拉动效应的计算方法,并据此编制了中美两国非竞争(进口)型投入占用产出表,测算了中美两国出口对各自国内增加值和就业的影响。柴建等(2009)从国民生产总值、能源直接消耗技术、最终需求结构和最终需求总量等因素建立了我国单位GDP能耗的投入占用产出因素分析模型,从宏观和微观层面揭示了近十年来我国单位GDP能耗变化的成因。

随着工业化的不断推进,工业文明在创造空前的物质财富和满足人类的各种物质消费需求的同时,也带来了严重的负效应:一方面,对化石燃料等不可再生资源的大量占用及消耗,使得资源面临枯竭,经济发展受到限制;另一方面,工业化发展模式超出了环境的承载力而使得生态环境遭受不可逆转的破坏,陷入资源投入占用—产品产出—废物废水废气排放的线性生产消费方式。因此,从广义的经济发展视角来看,传统的投入产出分析以及投入占用产出技术在存在明显不足,必须建立起生态文明发展范式下的综合考虑投入占用产出和排放的经济核算模式。当前,国内外学者在这方面做了些类似的研究。

范金、沈洁等(2001)认为,生态资本由生态资源资本和生态环境资本构成,生态资源资本分为不可再生及可再生资源资本。在经济系统中生态资源一方面以投入或占用形式进入生产函数,另一方面未使用的生态资源(即生态剩余)构成了消费者的生态消费,而生态环境主要以污染排放的形式构成产出要素。因此,建立生态经济的投入占用产出模型是可行的。秦耀辰、牛树海(2003)提出了用投入占用产出模式来完善生态占用方法的思路,结合生态占用指标引入了一个综合发展度来全面反映可持续发展程度。Wiedmann等(2007)运用单一和多地区的投入产出模型对国际商品和服务贸易中的环境影响进行了评估,在考虑国家和地区间贸易流向的基础上构建出生态足迹的评估模型,而只有在综合考虑生产过程、土地、能源利用和排放时模型数据的最可靠。Chen,Z.M.等(2010)以扩展的投入产出模型为基础,以中国大陆地区2005年的自然资源利用和排放数据为依托,建立了生态投入产出意义上的生物物理平衡模型。薛勇等(2011)采用投入产出分析技术,对1997—2004年我国应对亚洲金融危机时期的CO2排放量变动的影响因素进行了分解测算,结果表明经济增长是CO2排放上升的主要驱动力,能源节约是驱动我国CO2排放下降的主要因素,经济结构变动的影响相对较小。He,HM和Jim,C.Y(2012)在考虑动态均衡的投入占用产出分析基础上开发出了反映能源消费和环境效用变动关系的能源消费的环境效用模型(EUEC),通过对香港1980—2007年间的数据分析证实了EUEC模型在评估能源消耗和环境质量互动关系上的有效性。Chao、CW等(2013)针对台湾地区试图通过低碳增长计划(LCGP)来推行绿色经济提出了三方面的质疑,即当前政府对开放型经济了解不够、缺乏生命周期思维和环境影响的类别单一。在此基础上,作者综合运用了扩展的多地区环境投入产出分析(MRIO)和复合生命周期评价来量化台湾地区远期(2020年)工业经济活动和能源结构对环境的潜在影响,结果表明在LCGP下经济发展和环境压力的相对脱钩可以实现,但是当前的排放承诺无法兑现。当前环境负债率的增长源自LCGP下产业的空间转移,其中电子元件及产品产业是环境恶化的主要驱动因素。

3.小结

列昂惕夫的投入产出分析与陈锡康的投入占用产出模型,都在某种程度上解释了相应时期的经济及产业发展情况。但很明显的是,当经济及产业发展逐渐从工业文明发展范式向生态文明范式转变时,这两种模型分析都不能完全对以可持续发展为目的的新经济下的产业发展进行分析,此时需要能够解释这种发展方式的综合考虑投入占用产出和排放的新核算模型。通过长时间的文献搜索,发现目前并没有相关模型的研究,但国内外学者在这方面做了些类似的研究。虽然这些文献仍然有着投入产出及投入投入占用产出理论的影子,但它们都对生态环境进行了详细分析,其中的概念及相关方法对本文投入占用产出排放模型的建立有着积极意义。

3.2.1.2 传统经济增长模型

对要素的分析是经济增长及产业发展问题的核心,随着经济发展,经济增长理论将越来越多的要素纳入分析框架中。通过对经济增长理论的分析,可以清晰地看出模型中对要素分析的变化过程。因此,本节通过对新古典经济增长理论、内生增长理论、资源环境约束下的经济增长模型进行梳理,从而在传统增长理论模型基础上构建生态环境约束下的投入占用产出排放模型。

1.新古典经济增长理论

以关注长期经济运行规律为主的古典经济增长理论,把经济增长归结为资本积累,认为经济运行可以依靠市场的力量自发进行调整进而达到某种和谐状态。但随着20世纪30年代全球经济危机的出现,古典经济学理论中的观点受到挑战,经济理论开始对短期经济运行规律进行研究,现代经济增长理论得到迅速发展。

(1)哈罗德—多马模型

凯恩斯(Keynes,1935)已经开始了对短期经济运行的关注,并认为资本主义并不能保证投资的数量足以弥补在充分就业条件下被储蓄掉的部分,但他并没有说明经济增长的问题。哈罗德(Harrod,1939)和多马(Domar,1946)在凯恩斯的研究基础上,将经济增长的静态分析动态化、短期分析长期化,进行类似研究并构建了哈罗德—多马模型,其表达式如下:

![]()

其中,G表示经济增长率;C为资本产出比,也称为资本的使用效率,表达式为![]() 表示单位资本增加时带来的产出的增加量,ΔY是产出变化量,Y是产出量,ΔK是资本存量K的变化量,由于模型假设不存在技术进步,因此资本产出比C是恒定不变的;S为国民储蓄,表达式为S=sY,s是资本积累率,也称为储蓄率或投资率。上述公式表明,当经济处于均衡时,经济增长率等于储蓄率除以资本产出比,当资本产出比C不变时,储蓄越高,经济增长率越高;储蓄越低,经济增长率越低。

表示单位资本增加时带来的产出的增加量,ΔY是产出变化量,Y是产出量,ΔK是资本存量K的变化量,由于模型假设不存在技术进步,因此资本产出比C是恒定不变的;S为国民储蓄,表达式为S=sY,s是资本积累率,也称为储蓄率或投资率。上述公式表明,当经济处于均衡时,经济增长率等于储蓄率除以资本产出比,当资本产出比C不变时,储蓄越高,经济增长率越高;储蓄越低,经济增长率越低。

(2)索罗—斯旺模型

由于哈罗德—多马模型假设资本产出比不变,因此会出现“刀锋”现象。索罗(Solow,1956)和斯旺(Swan,1956)在哈罗德—多马模型的基础上,借助新古典经济理论的生产函数,建立了基于可变资本和劳动的Solow—Swan模型,其生产函数用C—D函数表示如下:

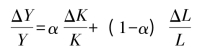

![]()

进一步将上式进行变形得到:

式中Y、K、L分别表示产出、资本和劳动。![]() 表示资本增长率,

表示资本增长率,![]() 表示劳动增长率,且

表示劳动增长率,且![]() ,其中s为外生的不变资本积累率,也称储蓄率或投资率,λ>0为劳动增长率。

,其中s为外生的不变资本积累率,也称储蓄率或投资率,λ>0为劳动增长率。

上述Solow—Swan模型虽然避免了哈罗德—多马增长模型的“刀锋”现象,但由于模型只考虑了劳动和资本两种生产要素,将技术进步假定不变,所以不符合现实情况。因此,索罗(Solow,1957)进一步在生产函数中加入技术进步因素,得出新C—D生产函数:Y=ALαK1-α,将公式进一步变形,得到新的经济增长公式如下:

其中A为非常数,代表广义的技术进步因子,Y,K,L与之前含义一致。所以,当存在技术进步因素情况下,经济增长率受技术进步率、劳动增长率与资本增长率的共同影响。

(3)卡西—库普曼—拉姆齐(Cass—Koopmans—Ramsey)模型

无论是只考虑资本与劳动的哈罗德—多马模型,还是将技术作为外生变量,综合考虑资本、劳动与技术的Solow—Swan模型,都将储蓄率(资本的积累率)s看作是外生的,并不取决于模型内部。但卡西(Cass,1965)和库普曼(Koopmans,1965)认为储蓄率与资本积累的速度和资本供给在一定程度上有着很大的联系,因此他们在拉姆齐(Ramsey,1928)最优储蓄理论的基础上,将储蓄率内生化,建立了Cass—Koopmans—Ramsey最优经济增长模型。

2.内生增长理论

尽管Solow等新古典经济学派对经济增长中技术进步作用进行了一些研究,但其却仍然是将技术进步作为外生变量,未对其进行深入分析。20世纪80年代中期,罗默、卢卡斯等人肯定技术进步在经济增长中的决定作用,将技术进步内生化,提出了内生增长理论(新增长理论)。

(1)罗默知识溢出模型(https://www.xing528.com)

阿罗(Arrow,1962)最早将技术进步作为经济增长内在因素进行分析,假设A的增长是生产新资本过程中一个附带的结果,进而提出“干中学”模型。罗默(Romer,1986)沿着阿罗的思路,在模型中引入“知识积累”进一步将技术进步内生化,突破了新古典增长理论的研究框架。

罗默仍假设生产函数为弗兰克尔(Frankel,1962)的形式:

![]()

但与弗兰克尔假设技术参数A为人均资本存量,即 =A(K/L)α不同,罗默认为技术参数A等于总的累计资本存量,用公式表示为

=A(K/L)α不同,罗默认为技术参数A等于总的累计资本存量,用公式表示为 =A(KL)β。这样通过动态最优化问题的求解,得到相应的稳定状态下的经济增长率:

=A(KL)β。这样通过动态最优化问题的求解,得到相应的稳定状态下的经济增长率:

![]()

此时,经济增长率与贴现率ρ及时间偏好率ε负相关,而当企业规模(用L衡量)越大,知识溢出的外部效应对经济增长的作用也越大。

(2)罗默技术进步增长模型。

在熊彼特创新思想的影响下,罗默(Romer,1987、1990a、1990)在不完全竞争理论的基础上将研发(R&D)作为引入内生增长模型中,从而首次在理论上建立了将技术进步作为内生变量的技术进步内生增长模型。这这个模型中,罗默将劳动分为两部分,一部分用于社会最终产品的生产(L1),另一部分用于研发部门生产(L2),生产函数表达式如下:

![]()

其中A为现有的技术水平,它取决于研发投入,即A'=AδL2,δ为研发成功率。通过解动态线性规划,可得到稳定状态的增长率为:

因此,对技术进步内生的经济增长模型,研发系数δ、劳动供给L与经济增长率存在正相关关系,而时间偏好率ε却对经济增长率是负效应。

(3)卢卡斯人力资本模型

宇泽(Uzawa,1965)通过假定经济中存在一个生产人力资本的教育部门,将索罗模型中的外生技术进步“内生化”。卢卡斯(Lucas,1988、2000)在宇泽的基础上,构造了存在物质资本与人力资本两个部门的经济增长模型。对物质资本部门而言,其生产方程为:

![]()

其中h为人力资本存量,u为用于生产的时间。上述方程描述了人力资本对当前生产方式(生产时间)的影响。

而对于人力资本部门来说,人力资本积累又与生产方式(生产时间)存在如下关系:

![]()

式中δ为学习效率,(1-u)为当前生产方式下的受教育时间。在模型假设条件下,人力资本对已有人力资本存量的稳态增长率为:g=δ(1-u*)。u*为生产与教育之间最优时间分配。通过求解模型的动态优化问题,可以发现人力资本的积累会通过人力资本水平对经济增长产生正的外部效应,模型解有着与罗默类似的稳态特征。

3.资源环境约束下的经济增长模型

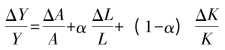

对要素的分析是经济增长问题的核心,随着经济发展,经济增长理论将越来越多的要素纳入分析框架中。从人类社会最初只关心资本在生产过程中的作用,到20世纪50年代,反映资本、劳动投入与预期产量间关系的总量生产函数的提出,再到60年代,技术进步成为经济学家关注的焦点,70年代,开始关注人力资本在促进经济长期增长中的作用,再到80年代,随着可持续发展的观念日益成为全球的共识,特别是大量的资源投入带来的资源存量锐减,环境保护意识缺失带来的生态环境恶化等问题的严重性,人们越来越重视资源和环境对经济持续发展的重要性,80年代中期,制度成为解释经济增长率上升的又一因素。

图3—1 经济增长理论中要素分析变化

对于资源生态环境约束下的经济增长模型,多以Cass—Koopmans—Ramsey模型为基础,增加资源消耗与环境污染的影响,通过最优控制理论来求解效用最大化问题。Gradus和Smulders(1993)在新古典增长模型的基础上,假定污染是产出的线性函数,受资本存量和污染消减活动的影响,最终得出包含环境污染的新古典增长模型。Romer(1996)在Solow经济增长理论基础上,建立存在自然资源约束的经济增长模型。Stokey(1998)将环境污染问题纳入罗默内生增长模型中,假定潜在产出是资本、技术及污染物消减程度的函数,从而扩展了AK模型。Levinson(2000)、Andreoni和L Levinson(2001)从微观经济角度出发,利用资源禀赋下消费者效用最大化的无差异曲线得到污染与经济增长的关系,构建了鲁宾逊—克鲁索模型。Brock和Taylor(2004a、2004b)在Solow模型的基础上,将技术外生的假定条件扩展到污染消减领域,得到衡量经济增长与环境改善的绿色索洛模型(GreenSolowModel)。近年来我国学者也将可持续发展理论与资源生态环境发展相结合,对资源约束、环境污染与生态破坏等问题进行了理论及实践研究(易纲,2003;金碚,2005;彭水军,2006;高汝熹,2010)。这些理论都为本书产业生态化分析打下坚实的理论基础。

3.2.1.3 理论模型拓展

与新古典经济学思想一致,Solow的基本经济增长模型仍然仅仅将产出的结果归结为资本(K)、技术(A)与劳动(L)等要素投入的原因,并将其一般表达式描述为:

![]()

随后Romer(1996)在Solow经济增长模型的基础上,充分考虑生态系统中自然资源的实际情况,尤其是不可再生资源的有限性,进而建立了一个存在自然资源(R)约束的经济增长模型,并将该模型广泛应用于分析经济增长中自然资源对其的影响,该模型的一般生产函数表达式如下:

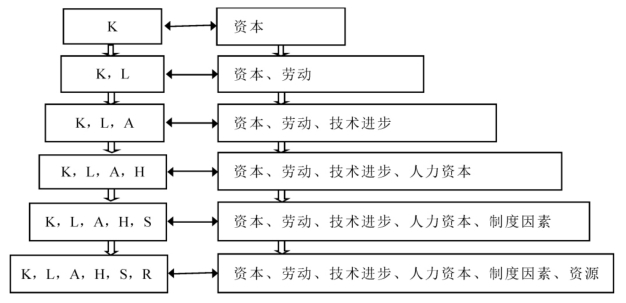

模型的基本假设条件包括对以s和δ为社会储蓄率和资本折旧率的资本投入假设,以n为劳动增长率的劳动投入假设,以g为技术增长率的技术投入假设,以及以b为资源消耗率的自然资源随时间的变化率假设。具体假设条件表达式形式如下:

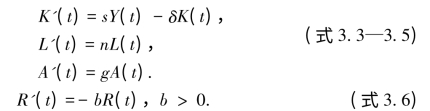

我国学者也在Romer模型的基础上,对存在“自动再生型”(资源仍是再生资源,但其再生率小于资源消耗率,因此这种资源是可以耗尽的。如,煤炭、石油等化石能源)自然资源约束下的经济增长进行了研究(余江,2006)。但随着人类的发展,能源资源的大量消耗带来了日益严重的环境污染问题。学者们开始考虑环境资源约束下的经济增长,尝试在低碳经济发展视角下,将碳排放纳入经济增长模型中,构建了低碳约束下的经济增长模型(章铭,2013),其基本表达式为:

![]()

无论是存在资源约束的Romer经济增长模型,还是同时存在自然资源与碳排放约束的经济增长模型,都是对传统经济增长模型的拓展,拓展后的模型将传统模型无法解释或忽略的问题进行补充完善,分析解决了现实的经济问题。但随着经济发展,特别是当传统的工业经济无法适应生态经济发展的要求,社会经济向生态文明范式下的经济发展新模式转变,仅仅考虑输入端的资源消耗及输出端的碳排放对产出的影响显然是不够完整的,它忽略了物质生产活动对生态环境造成的“无形”压力,忽略了这种压力所产生的隐藏流对生态环境带来的影响。因此,当工业文明发展范式向生态文明范式转变,特别是在产业生态化发展过程中,应将输入端的资源消耗与生态包袱,输出端的化石燃料消费带来的污染物排放等各方面都纳入对产业生产活动的考量中,构建更加全面衡量经济发展的IOOE模型[1](刘传江,2010、2015)。下文在传统投入产出及投入占用产出模型基础上,通过对传统经济增长模型进行扩展,将资源环境的约束纳入经济增长要素分析中,构建生态约束下的经济增长模型。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。