农作物

在汉代,人们栽培的作物包括谷物、蔬菜和其他经济作物。“五谷”已是公认(1) 的提法,尽管在“五谷”究竟指哪五种作物的问题上意见不尽一致。一种说法认为,五谷是黍、稷、菽、麦、稻。另一种说法则用麻代替了稻,作为五谷之一。(2) 当然,关于这五种谷物重要性的排列顺序也是不一样的。在古代,黍类谷物作为土生土长的作物,是北方中国人最重要的主食谷物。到了战国时期,菽和粟(狼尾草的一个变种)成为人们的基本食物。在汉代,尽管随着人们向土壤和气候条件适合稻米种植的南方迁徙,稻米也变得愈来愈重要,但最通行的谷物还是麦和粟。(3)

1956年对一群西汉古墓葬进行的考古发掘,证实了文字的记载。在其中一个古墓中发现的陶器制品中,有20个泥制的谷仓模型。(4) 这些模型分为四组,每组五个,上面带有黍、禾、豆、麻、麦五种主要粮食作物的标识。在每个谷仓模型上,还写有“某某谷物万石”的字样,这无疑只是一种象征性的声称。(5) 在洛阳的另一处遗址中,大量陶制的谷仓模型上都写有谷物的名称。在67个模型中,18个是麦及其若干亚类,17个是禾,16个是豆、麻,4个是黍,4个是稻,还有一个是某种酒曲。(6) 阴间生活安排反映的是现世世界的生活情况,这些粮食品种的反复出现,告诉我们麦、禾和豆可能是三种食用最普遍的谷物,而黍、麻和稻则次要一些。在位于北方平原上的洛阳,稻米原本就不会是人们日常的主食。

古代种植的粮食作物,实际在经历着从某些种类转向另一些种类的重大演变。对字书和农书中各种谷物及其不同品种的名称的考证,也证实了这一观察。在旨在为先秦经书提供词义注释的辞书《尔雅》中,禾及其具有不同颜色或其他特点的各种品种共有六种名称,麻有四个品种的名称,黍有三种名称,稻有两种名称,燕麦的不同品种有两种名称,大豆只有一种。(7) 成书于公元前1世纪下半叶的《急就篇》,是一部教授读写的启蒙课本,其中有一个句子提到了两种稻、两种黍、两种禾和一种麻,紧接着下一句则提到了各种面食和煮豆。(8) 与《急就篇》同时代的《氾胜之书》,提到的农作物中包括:禾、黍、冬麦和春麦、大豆、小豆、麻、稗及水稻等。(9)

在公元前1世纪时,中国(10) 农民种植的谷物中包括了春小麦和冬小麦,大豆和小豆等。麻更多地被视为一种油料作物,与新出现的芝麻和白苏同属一类。(11)

在东汉时期成书的第一部字书(《说文解字》,许慎编纂)中,麦有八个品种,禾有七种,稻有六种,豆有四种,麻也有四种,黍有三种,芋有两种。(12) 这样一个单子表明,正如《四民月令》所显示的那样,中国北方的农民当时可以种植的作物有很多种类,他们可以在大麦、小麦、燕麦、大豆、小豆、豌豆以及早粟或晚粟之间作出自己的选择。不过在《四民月令》中,只提到一种稻或黍。

看来很清楚,汉朝时期最重要的是禾和麦。正是由于这个原因,董仲舒才会说,无论是禾歉收还是麦歉收,史书上都有所记载。(13) 种植得最为普遍的两个禾的品种是粱和粟。(14) 粱和粟的谷粒比黍稍大一些,比较容易脱壳,味道可能也更好一些。尽管禾谷的生长期较长,但是它很强壮,抗风,而且不需要很多水分——对于干旱多风的中国北方来说,这是一种理想的农作物。另外,禾谷还可以在第一场春雨之后和第一次霜冻之前的任何时候播种;因此,《氾胜之书》称播种禾谷不需要固守特定的时间。不过种植禾谷也有一些不利之处。首先,分量很轻的谷粒很容易从谷穗上脱落,从而在下一年自己生长出来。如果不精心照料,这种作物的产量就会很低,而且质量很差。让农民感到头疼的是由于其自我繁衍而对田间管理带来的困难,如整治土地和除草间苗等等。《齐民要术》明确地指出了这一特殊的问题,并建议将禾与其他农作物轮种。(15) 汉代的农民是否知道《齐民要术》所讨论的轮种的原因,这一点很难确定,但在实践中确实存在着禾与麦的轮种制。在公元前3世纪成书的《吕氏春秋》中,有这样一段话:“今兹美禾,来兹美麦。”(16) 公元2世纪(17) 的注释家郑众也提到了当时在麦子收割后种禾的做法。(18)

禾对土质的要求不高,但却需要彻底的田间整治。由于它的种子相对来说比较小,这样就需要仔细地翻耕土壤,杂草也要清除干净,并且土地得能较好地保持水分。(19) 这意味着在播种之前和在生长期内,农民都要不断地耕耘土地和铲除杂草。在中国发展起来的很多精细农作的一般原则,都和种禾所需要的劳作有关。

小麦和大麦最早都是在西亚人工驯化的。它们的中文名称暗示,前者传入中国的时间要晚于后者。一位日本学者提出,在公元前2世纪之前中国没有小麦,小麦是张骞从西域带回来的,他还带回来其他一些异域的植物,包括葡萄和苜蓿。(20) 另一方面,中国的学者注意到,大麦和小麦在古时都有自己的名称,即“ ”和“麦”;在古籍中,“麦”这个词通常指小麦,而在新石器时代的遗址中,也确实已经发现了小麦。因此他们指出,中国早就有了小麦。(21) 既然在新石器时代的遗址里既能发现大麦,又能发现小麦,那么中国可能很早就有了这两种作物了。(22) 在汉代,大麦和小麦都是人们所种植的作物。不过,在公元前2世纪时,小麦尚未被人们所普遍接受,至少尚未被京畿地区的人们接受,而这一地区即今日的陕西省,现在却成了小麦产区。(23) 不仅董仲舒建议应敦促京城附近的人们种植小麦,而且在公元前1世纪时,还派遣了一位专家去那里向人们传播小麦和大麦的种植技术。(24) 但这一现象可能只是地方性的。不管怎么说,《氾胜之书》中非常详细地记载了小麦的生产过程,而公元前1世纪中叶的居延汉简则记录了西部边疆军事驻屯地的“麦”粮供应。(25) 到了公元2世纪,小麦和大麦在农村地区已变得非常普遍,以致在儿歌中都可以见到这两种作物。(26) 有一个注明日期为汉亡后不久,出自西部边疆军事驻屯地的简片,将小麦、大麦和粟列为当时那里所种植的三种农作物。(27)

”和“麦”;在古籍中,“麦”这个词通常指小麦,而在新石器时代的遗址中,也确实已经发现了小麦。因此他们指出,中国早就有了小麦。(21) 既然在新石器时代的遗址里既能发现大麦,又能发现小麦,那么中国可能很早就有了这两种作物了。(22) 在汉代,大麦和小麦都是人们所种植的作物。不过,在公元前2世纪时,小麦尚未被人们所普遍接受,至少尚未被京畿地区的人们接受,而这一地区即今日的陕西省,现在却成了小麦产区。(23) 不仅董仲舒建议应敦促京城附近的人们种植小麦,而且在公元前1世纪时,还派遣了一位专家去那里向人们传播小麦和大麦的种植技术。(24) 但这一现象可能只是地方性的。不管怎么说,《氾胜之书》中非常详细地记载了小麦的生产过程,而公元前1世纪中叶的居延汉简则记录了西部边疆军事驻屯地的“麦”粮供应。(25) 到了公元2世纪,小麦和大麦在农村地区已变得非常普遍,以致在儿歌中都可以见到这两种作物。(26) 有一个注明日期为汉亡后不久,出自西部边疆军事驻屯地的简片,将小麦、大麦和粟列为当时那里所种植的三种农作物。(27)

由于小麦和大麦都是既可以在冬天生长,又可以在春天生长,因此它们成为生长季节也很灵活的粟的理想伴侣。粟的根很短,但是小麦和大麦的长根有助于疏松地表下的土质,这对于中国北方地质紧密的黄土地来说尤为适宜。因此,小麦和大麦就成为与粟搭配的轮种作物。

中国农业中豆类的地位相当重要。在古代青铜器的铭文里,大豆被描绘为一种根部周围有一些圆点的植物。现代学者解释说,这些圆点表明古人已经知道了具有固氮作用的根瘤。(28) 尽管当时的人们还不知道氮的存在,但古代的农民很可能从经验中了解到了豆类作物的形态特征,以及它们作为上等绿肥的价值。豆类中有一个品种,可能就是大豆,被称为“戎菽”,而“戎”这个字公认是中国人用以指称来自西部地区的外国人(或者说野蛮人)的。(29) 至少有一个豆类品种即蚕豆,是汉朝时由张骞带到中国的。张骞当时作为特使,于公元(30) 前139年至公元前126年和公元前115年两度出使西域(即今天的新疆),以与这一地区的各国建立关系。(31)

在《氾胜之书》里,大豆被说成是一种旱涝保收的作物,书中还建议农户为家中的每一个人都种5亩大豆。不过,小豆却被认为是一种极其难种的作物。

豆类在先秦时就是人们的基本食物之一,与取代了黍和稷的粟地位相当。(32) 因此,崔寔在他的《四民月令》中,将豆类也列入应当种植和出售的粮食之中。

豆类是与谷类轮种的理想作物,因为大豆可在早春与夏初之间的任何时候播种,而小豆则是在夏末时播种。(33)

在汉代时,麦的地位要高于豆,这可能是因为麦的味道较好,另外也因为作为一种轮种作物,麦要优于粟,从而部分地扮演了本来由豆类作物所垄断的角色。虽然豆类仍是人们的食品之一,但它们的价值更多地体现为一种用来改良土质的绿色植被。也许正出于这种缘故,人们尽管认为小豆的收成不是很可靠,但仍然种植它。《齐民要术》就主张,扁豆在开花之后应予以翻耕,以便为栽种瓜葱等做好准备。(34)

仅就粟、麦和豆这三种主要的农作物而言,我们就知道汉代时中国北方的农民,在进行多种作物轮种时,有着相当宽泛的选择余地。

南方的农民则发展了稻的种植。尽管稻谷从本质上说属于南方的作物,但它也确实出现于中国北部。在河南的新石器时代仰韶文化的遗址中,人们发现了一些带(35) 有稻的图案的陶土器皿,这种稻被确认是一种

短粒品种。(36) 在淮河流域、长江流域和长江三角洲的新石器遗址中,都发现了同一稻米品种的样本。(37) 由于有证据表明中国南部生长有野生的稻,于是有人推测说,中国的稻可能是这种土生野稻品种的改良后代。(38) 它后来又扩展到中国的东南部以及淮河流域。从洛阳汉墓葬中出土的稻米,也被确认与新石器遗址中发现的稻属同一品种。(39)

在汉代,除了普通的稻米之外,还有旱稻和糯稻等其他品种。后者在中国大概很早以前就有了,常被人们用来酿酒(从技术上讲,米酒、日本的清酒都属于啤酒,但我们仍按照习惯叫它酒)。《诗经》中提到的稻,可能就是这种糯稻。(40) 正如《氾胜之书》所记述的,糯稻的播种时间要比普通的稻晚一个月。旱稻在中国很少,在古籍中它只出现过两次,且时间都不早于汉朝。从词源学的角度看,用来表示旱稻的字表明它最初是一种水中的植物,而植物解剖显示它仍残留了(41) 水生植物的结构。(42)

即使旱稻是一种可供选择的作物,居住在水源比较充裕的地区的汉代农民,仍可在多种作物中作出更佳的选择。由于谷类和豆类作物能够适应大多数的气候条件,因此稻农可以将它们与稻轮种。在某些地区,如在淮河流域,甚至可以将小麦和稻谷组合在一起轮种。事实上,往北远至今日的山西省和河北省,都已发现在汉朝时有稻谷种植。(43)

汉代时期的稻谷种植已经运用了很多基本的栽培技术,它们后来都成了中国的典型技术。其中最重要的技术是在浅平的苗圃中培育稻秧,这就限制了每块水田的面积。在水中除草间苗以及将秧苗移植到大田中去,都是很艰辛的工作,需要付出很多的劳动。水稻需要大量的水,处在南方与北方过渡区域的南阳郡以及其他地区灌溉系统比较完善,与此不无关系。(44)

除了种植谷物,汉代的农民还把相当一部分土地用于栽培蔬菜,并投入大量的劳力。根据公元前2世纪一部书(45) 的记载,种植蔬菜的产出占全部生产产出的20%。如表所示:

表7 生产分布图表

资料来源:友于:“由西周到前汉的耕作制度沿革”,《农史研究季刊》,2:14,和Ⅳ,8。

从新开通的与中亚各国(主要是(46) 西域)之间的物资交流中,汉代的农民获得了许多新的作物品种,其中包括西瓜、黄瓜、蚕豆、青葱、大蒜、胡椒、芝麻、葡萄和苜蓿等。(47) 但是,从崔寔《四民月令》中提到的蔬菜品种看,当时的蔬菜种类还是不多。他提到的是瓜、瓠、葵、冬葵、苜蓿、芥、芜菁、芋、蘘荷、生姜、葱、青葱、大蒜、韭葱、蓼、苏。需要注意的是,这里面多数是主要用于烹调的调味品和葱蒜类的作物,除此之外就所剩不多了。即使再在这个蔬菜单子上加入榆钱和大豆叶,汉代人的菜谱与当代中国人相比,也仍然是比较贫乏的。但是根据《四民月令》的描述和下面表8所显示的情况,栽植这些品种相对很少的蔬菜,仍然会使农民在一年中的八个月内忙得不可开交。

能够给人们带来现金收入的作物主要是桑、麻、芝麻、蓼蓝和胡瓜。桑树的叶子专门用来喂蚕。雄麻的植物纤维在剥离后,可用来做成亚麻布或其他织料。雌麻、芝麻和白苏都是油料作物,不过麻籽也被当成是一种谷类食品。(48) 到崔寔生活的年代,麻籽显然不再被当做谷物,因为他在列举谷物时根本未将其包括在内。小麦在秋天则取代了麻籽的功用。蓼蓝是蓝色染料的主要来源,在公元2世纪后期的陈留县,蓼蓝取代了粟,成为农田中的主要作物。(49)

总之,粮食作物已发展到包括粟、小麦、大麦、燕麦、稻米和豆类等,它们每一种都可以在不同的时间栽种。除此之外还有相当数量的蔬菜和经济作物,从而汉代的农民有足够的选择余地为自己安排一个有利可图的农业生产方案。不过,农作物的种类愈好,需要付出的劳动也就愈多。例如,粟的味道被认为比黍更好一些,但它也需要更多的照料和更多的水分;小麦比粟的味道还要好,但它对水分和土地条件的要求同样更高一些。稻谷后来又成为中国主要的农作物。在汉朝时期,农作物的耕作从一种相当原始的形态演变成了高度精细化的模式。不过,我们将在下一章讨论各种农耕技术的发展。

表8 各种蔬菜(50) 的农作时间

资料来源:《中国农学史》,页230,表30。

土壤及其改良

中国上古典籍涉及耕作土壤问(51) 题的至少有两处,即《书经》中的“禹贡”篇和《管子》中的“地员”篇。这两部书的成书时间都与其自称的成书时间相差甚远。禹是伟大的文化英雄,他在公元前24世纪将中国从大洪水中解救出来。《禹贡》据称就是记述他从九州接受贡赋的情况。不过,人们一般都认为该书的成书时间是在公元前6世纪到公元前3世纪之间。(52) 在《禹贡》中,作者对九州土壤的颜色、质地及肥沃程度等进行了描述并划分了等级(见表9)。

表9 九州的土壤

资料来源:《尚书·禹贡》,见IV,10。

需要注意的是,土地最好的(53) 地区都是在雍州、徐州、青州和豫州,即沿着黄河从黄土高原一直延伸到低地平原的区域。土质级别最低的地区则分布在梁州、荆州和扬州(长江流域),以及西南部山区。换句话说,土地的等级是根据旱地农作的标准确定的,即很可能是以诸如黍这样只需要很少水分的作物的栽培作为标准。让人不解的是,税收等级与土地的肥沃程度并不对应。税额最重的是冀州、豫州、荆州和青州。尽管秦汉时人口稠密的畿辅地区,即“禹贡”中的雍州,显然不在税额最重的地区之列,但税额最重的几个地区却都正是战国时期韩、赵、魏、齐、楚等几个人口最多的国家的所在地,在汉代也仍属于人口密集的地区。对赋税等级与人口密度之间的相互关联,大概可以作出两种解释。首先,在先秦时期的赋税收入中,人头税占有巨大的比重;其次,决定实际劳动生产率的不是土地的质量,而是投入到农业生产中的劳动力。而人口的多少反过来又关系到有多少劳动力可供投入。由于“禹贡”的原文只是说以各地的土地出产物作为征税的标准,并且对人头税丝毫未提,因此第二种解释似乎更可信一些。如果真是如此,那么“禹贡”的作者列出土质等级和税率,可能只是为了记录事实,而不是为了强调土地的质量。

《管子》中亦含有某些令人感兴趣的地文资料。“地员”篇讨论的内容包括地下水的水位、土壤的品色和各地区特有的植物等。夏纬瑛断言这篇文章写于战国时期,而且它所涉及的是中国的东部,不包括秦国。另一方面,友于则认为这一作品完成于汉武帝时期,其所涉及区域主要是现在的

陕西省,即关中地区。(54) 友于引证了现代地质资料,(55) 论证更有说服力。

根据“地员”篇,土地首先可以依地势而划分为平原、丘陵和山地等不同类别。“地员”篇在开篇先描述了可能是畿辅地区的五种土壤及其地下水位的情况。首先是灌溉田的土壤,地下水位是地表下35汉尺,是所有土壤中最肥沃的,五种谷物皆宜生长。其次是一种红色的土壤,它被描述为“历强肥”,即又疏松又结实,非常肥沃,可能是黏土与沙土的比例适中的混合。其地下水位距地面28汉尺,也是一种适于五谷生长的沃土。第三是一种贫瘠的黄沙土,土质过于疏松,无法保持足够的水分,地下水位距地面27汉尺。在这种土质上甚至不能造墙建屋,只能种黍稷。第四也是一种红壤,可能是黄黏土,宜种大菽和麦,地下水味咸,距地面14汉尺。第五是一种黑土,其颜色大概表明它含有丰富的分解后的有机物质,适于种麦,其地下水距地面7汉尺,味苦涩,这种土质可能集中在河谷低地或河堤附近。

“地员”篇将丘陵的土壤分为15种。在这类地区,地下的水位为地表之下42—126汉尺。在最后五种土质中,有四种是在高海拔地区,地下水实际已深不可及。随着地势的逐渐增高,地下水的水位也愈来愈低,从高山到河谷之间呈现出一种阶梯式的变化模式。对于丘陵地带的植物系统,文中却未有提及。

奇怪的是,对山区的叙述却注重了植被,并认为水源不成问题,似乎山区比丘陵还更容易够着地下水。对于丘陵和山地,都未描写土壤情况,也未说到肥瘠程度。

“地员”篇的后半部似乎出于另一个人的手笔。它首先泛论了不同草物所处的不同的地势高度,举出12种草物的高下次第,说明地势高低如何影响这些草物的分布。接着又转而泛论土壤,认为第一等级的土壤有三种土,如表10所示。这些分类表明作者认识到,土壤的肥瘠情况是由土质构造和水源供应共同决定的。

表10 土壤的(56) 等级

资料来源:《管子》,四库备要版,19:17。参见《中国农学史》,页144150;友于《由西周到前汉的耕作制度沿革》,页3536。

尽管在《管子》中,对土壤的分类主要是基于土质和水的供应情况,但值得一提的是,(57) “地员”篇的作者注意到了质地疏松的土壤没有肥力,这种土壤被描述为细软、疏松,容易凝成颗粒,等等。这类土壤很可能是植物养料成分因淋溶作用向下渗滤、流失的结果。在黄河和淮河流域,大部分土地都是棕色、棕灰色、栗色和由于近期黄土的沉积而完全石灰化了的浅栗色。这些土地一般来说很容易让养料流失。(58)

“地员”篇在讨论了土壤问题之后,接下来当然是确认哪一种土质最适合哪些植物生长。这种顺应土壤优劣来予以利用的看法,大概非常普遍。不过,《吕氏春秋》的讨论却采取了不同的立场,主张对土壤主动地进行各种改良。(59) 《氾胜之书》中的一个残篇宣称,土地的生产力不一定完全取决于土壤的构成,人们可以通过施肥来使土地变得肥沃。

农业土壤学承认土壤会随着时间而发生某些变化。(60) 这些变化不仅包括化学性的蚀化和机械性的位移等自然过程,而且还包括诸如耕耘和施肥等人为努力对土地施加的控制。人能够改造土地,使其完全不同于原来的结构。(61)

《氾胜之书》里有对土壤改良的专门讨论。坚硬的土壤可以通过提前细耕而变松,松土则可通过将草叶踩入土中,或不用草叶直接踩实而变得坚实。用动物的粪便、骨肥或蚕粪与种子拌在一起,是一种提高种子周围土壤肥力的方法,它可以使种子即刻得到充分的养料供应。(62) 汉代学者早已将拌种视为一种土壤改良的方法。汉代注释家郑玄在评注《周礼》中的一段文字时说,改良土壤的方法包括因地制宜地选择农作物种类,和用动物的骨粉拌种。郑玄还明确指出,这种土壤改良方法和氾胜之介绍的方法完全相同。(63)

事实上,即便是新土地也已经过人工的改造,这一改造过程在开垦处女地时就开始了。无论是在林区还是在草地,人们总是先烧掉原来的植被,并在耕种之前让灰烬在土壤中分解掉。而这种经过分解的草木灰当然会给土地提供很珍贵的养料盐。(64) 这种土地垦殖的方法虽与刀耕火种有些相似,但它的目的却是在伐倒树木的当年只进行有限的耕作,而在第三年之后使之变成沃土良田。这种习俗早在商代时期就开始出现,并在西周的文学作品中得到生动的描述。(65) 当然,人们还通过施肥和灌溉,持续不断地改变土壤的特性和品质。在某种程度上,土地是被人操纵控制的,而不是人被土地支配着去选择种植什么作物。

汉代中国的肥料主要有两种,即绿肥与粪肥。在中国,人们很可能早在公元前11世纪就开始有意识地使用绿肥,至少这种自觉不会晚于公元前5世纪。(66) 《礼记》中的一篇文章很可能是有关绿肥的最早记述。在“月令”篇中,有一节讨论了如何在晚夏时节斩烧杂草,然后浸之于水,以便高(67) 度的暑热加速其分解过程,从而“可以粪田畴,可以美土疆”。汉代的农书《氾胜之书》中,也有一段关于利用绿肥的记述。作者警告说不要在杂草开始生长之前翻动土地,要待杂草长出之后再将其翻埋于土壤里,杂草腐烂后就可以改善农田的土质。

“粪肥”包括人和动物的粪便。一位农史学家最近论证说,人们早在自觉地、普遍地将肥料用于农业生产之前,就已将自己居住地的粪便作为肥料施用于居所附近的园圃了。(68) 到现在,中国的菜地秧圃仍在用来自城市的粪便。从古汉墓群中发掘出的陶制房屋、农舍等模型里包括有厕所,这说明它们的重要性不仅仅在于是住所的一个组成部分。(69) 除了人的粪便,猪和家禽也是粪肥的主要来源。这与欧洲非常不同,那里的肥料主要来自牛粪和马粪。欧洲的农民拥有大量的休耕地,从而为牲畜的牧养提供了广阔的空间;而中国汉代的农民根本没有休耕的条件,不得不对有限的土地进行持续地耕种。汉初有人曾估算,农户全部生产收入中有20%来自“六畜”(鸡、狗、猪、马、牛和羊)。这一特殊的类别里还算入了“糠秕”(70) ,这表明它的构成中既包括了饲料的价值,又包括了家畜的价值。由此可推断出,饲料和家畜这两项收入分别在总收入中占的比例,都离20%还差一大截。(71) 这一数字当然远远低于欧洲农户收入中畜牧生产所占的比例。

汉代农民为改良土壤而付出的艰辛努力,表明了土地的珍贵和农民没有力量购置大块的土地。有限的家畜饲养,也凸显出了将土地最大限度地用来生产粮食和经济作物的必要性。更有甚者,农作的规模小和上述两个问题加在一起,就构成了一个恶性循环:人们对精耕细作投入的力量愈多,他们进行大面积生产作业的可能性就愈小;动物粪肥的(72) 来源愈贫乏,大面积改良土壤质量的可能性也就愈低。显而易见,用粪肥改良土壤、拌种以及有限的禽畜饲养,这些都表明了汉代的农民不得不采用小农经营的方式。

水利灌溉

水利灌溉是利用自然资源的最主要方式之一。要实现水利灌溉,我们至少有水库、引水渠和水井这样三种方式。兴修水利的目的也有三个,即浇灌农作物、改善盐碱地的土质和防治洪涝。在汉代中国,这些各有特点的水利方式,使得不同的地区都可以有适应自己情况的选择。

汉代之前,在现在的陕西省、黄河中下游地区、淮河和汉水流域,以及四川盆地,水利灌溉系统已经有了长足的发展。汉代修建的水利工程,大多数也集中在这些区域。(73) 有三项早期的水利工程引人注目,它们对于满足当地土壤和作物的需要有重要的作用。其中最远久的,是位于现在安徽北部、淮河支流上的芍陂。它是在楚庄王时期(前613—前591)的楚国相国的主持下修造完成的,中间一度遭毁弃,在建成100年后,整个系统又进行了修复。我们所能得到的各种历史记载,特别是5世纪时的历史地理学著作《水经注》,讲的似乎都是大规模修复后的芍陂的情况。不过,芍陂水库的基本特征可能与最初修建时没有什么两样,它是靠拦蓄两条河流的水来灌溉100万亩稻田。芍陂水库周长120多里,有五座进水和放水的水闸。(74) 淮河流域属于水稻产区,芍陂保证了稻田的水源供应,其主要功用就是使水的供应保持稳定。

漳河流域的灌溉体系具有不同的目的。这一工程或者是由魏文侯时期(前424—前387)的西门豹主持的,或者是由魏襄王时期(前334—前319)的史起主持的,或者是由他们两人前后相继地主持。它引来漳河水浇灌农田,目的是要将该地区自古形成的盐碱地改造成能种植稻、粱的良田。(75) 与此类似,位于现在陕西境内、以主持工程的工匠的名字命名的郑国渠,也是为了将盐碱地改造为良田沃土。这一规模宏大的水利体系,将含沙量高的泾河河水引到地力贫瘠的土地上,使之形成一个肥沃的表土层。(76) 邺与郑国渠所在地关中,都属于黄土地区,那里充足的水源既可以消融土地中多余的盐分,又可以通过毛细孔作用,将黄土深层的矿物质输送上来。但这种土质结构也很容易使土壤里的养分因淋溶而流失,每年汛期里洪水带来的淤泥沉积,是对这种土壤的极好补偿。

第三项水利体系,是公元前4世纪李冰在四川盆地修建的都江堰(前306—前251)。依据古籍的记载,这一治水工程原先是为了改善水路交通,要将有岩石和瀑布碍事的河道分成两条水道,引水浇田只是一个附带的功用。然而,现在灌溉却成了它的主要功能。经过大约2300年,都江堰至今仍保存完好,并得到充分的利用。(77) 四川盆地的气候和土壤条件适合种植水稻,都江堰则将水引向成都平原灌溉稻田,这种水源来自石质的山地,不含泥沙。比照芍陂和邺的水利体系,都江堰工程更接近于前者的类型。

虽然奇怪的是,汉代若干治水工程最初或最主要的出发点不是农田灌溉,但工程的功用实际上与以前一样。汉代第一项重大的水利工程,是公元前130年开挖一条人工运河,为的是缩短从东部地区向人口稠密的畿辅地区运粮的路程。数万人用了3年时间,才开挖出了这条300里长的运河,运河两岸的上万顷农田也因水源伸手可得而受益。(78) 数年后,从东部向畿辅大批运粮的沉重负担,再次迫使人们考虑新的解决办法。与畿辅隔黄河相望的河东郡太守提议,对5000顷(或者说50万亩)荒地实行灌溉,使畿辅附近地区也可以种粮,消除或减轻东粮西运的负担。按照他的计划,就要开挖一些人工水道,将黄河及其支流汾河的水引进河岸边现在用作放牧和饲料种植的荒地。不过,这项工程后来因河流改道而告失败。(79) 在这个事例中,颇让人费解的是河岸两边的土地为什么会需要专门浇灌。一种可能是这些土地实际上是由于早先的河流改道,河床裸露而产生的。现在又是河流的再次改道使得那些新开挖的水道荒废了。还有一种可能,是那里容易因淋溶而走失营养的土壤,需要河水带来的淤泥沉积作地表土。5年后,为了灌溉另一部分盐碱地,人们又修建了一系列地下水道(或称井渠),将水引到田里,(80) 这种方式的灌溉不会带来沉积的淤泥做地表层。在这个事例里的水利建设,不但可以冲刷掉土地中的碱性物质,而且还可为水稻之类喜水的高产作物提供水源。汉代时当地确实种有水稻,但今天陕西已不再是一个重要的稻米产区了。(81)

公元前111年,在郑国渠的基础上开挖了六辅渠,以灌溉高处的农田。(82) 公元前95年,又开挖了一条新的大型水渠,使京畿一带增加了4500顷水浇地。当时种植的农作物是禾谷的两个品种。泾河水带来的大量淤泥起了重要的作用。(83)

公元前1世纪以前和该世纪内在畿辅地区修建人工河渠的目的实际是在逐渐变化着,(84) 首先是为了运输的需要,然后是为了开发土地,最后转向了灌溉作物。到了开挖六辅渠的时候,皇帝颁发的诏令中强调了水对粮食作物的益处,其中水稻作为畿辅地区的一种作物被特别点到。(85) 说来都是为了确保首都一带能得到充足的食物供应,解决的办法先是从东部调运粮食,然后是扩大农田的面积以增加本地的粮食产量,最后,则是通过水利灌溉提高特定地区的单位产出。

诸如稻和麦这样喜水的农(86) 作物的普及,必然导致对水利灌溉需求的增长。何炳棣记录了不同农作物水分蒸发率的不同,他的发现见表11。

表11 农作物对水的需求

资料来源:L.J. King:《世界上的草本植物》,表6,页180。为何炳棣引用,见其《黄土与中国农业的起源》,页131,表6。

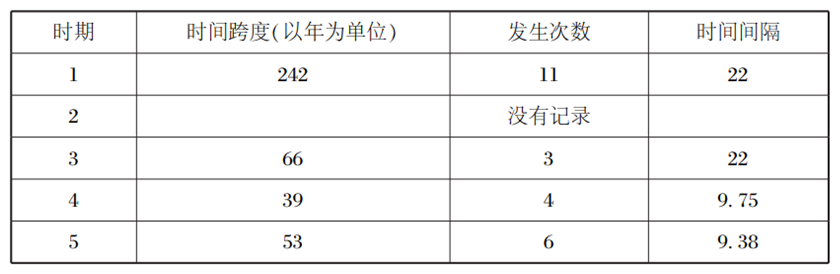

依据这张表,诸如麦和豆这样的旱地作物,对水的需求比起黍和粟来要翻一番多。(87) 稻是水生植物,需要的水分就更大得多了。在本章的开始我们已经提到过,麦和豆,加上黍,是汉代最重要的主食,而稷的地位已经大不如前了。主要农作物对水的需求的增加,也许与自然灾害记录中旱灾数字的明显增加不无关系。关于先秦和秦汉时期到公元前1世纪早期为止的大旱灾的频率,见表12。

表12 旱灾的(88) 频率

资料来源:材料来自友于“管子度地篇探微”,页89。无法检验这些数字的可靠性。

洪水也在增多,但洪水增加的方式,尤其是进入第四时期后激剧增多这一点,与旱灾增加的模式不同。(89) 对于洪水频率的增加,一种不无道理的解释是,人口增加导致靠近洪水多发地带边缘的土地也住了人。另一种解释是水资源的过分使用导致了水土流失。(90)

西汉时畿辅地区巨额的人口增长,对农业生产造成了巨大的压力。当时的畿辅地区包括都城和都城附近的两个郡,人口一共是700万。帝国的名流、富豪和政府官员,还不时地被命令移居这一地区。通常当一个皇帝开始修建自己的陵墓时,就要新立一个县,以供自己这代的世族大姓居住。(91) 为了供应京畿的常规居民以及轮流卫戍京畿的军队,每年需要从东部运进400万石(92) 到600万石的粮食。(93) 在西汉因内乱而覆灭后,长安一带的畿辅地区才不再是各种活动的中心,人口减少了,旧的水利体系由于缺乏管理也残破衰败了。公元181年的一块石碑就讲到了某一水库如何起不了作用,以及一个城镇如何由此遭了洪水。(94)

新的核心经济区域逐渐发展起来。黄河中下游地区一直为这条多泥沙的河流的频繁洪水所困扰,但人们却也享有了洪水带来的大量肥沃的淤泥。随着人们日益在靠近河岸的地方种植庄稼,黄河的洪水亦变得愈益剧烈,因为水利灌溉使黄河的流速减慢了。(95) 最有效用的水利体系还是在黄河和淮河各支流上发展起来的,早在公元前2世纪,这些区域就已开挖了各种人工水道引水灌溉。(96) 按照冀朝鼎的统计,两汉时期(前206—220)修建的56个治水工程里,18处在陕西,19处在河南,山西有4处,河北有5处,还有一个在安徽。(97) 黄淮流域的大多数工程是在东汉时期动工的。(98) 其中一个雄心勃勃的洪水治理工程是在公元69年,当时数十万民工被组织到一起,开挖河沟达上千里。(99)

汉水和淮河流域的南阳、汝南地区,是一个至关重要的区域,这里的雨水比先前的京畿地区关中更加充足,气候总体上处于产稻区与产麦区交界线附近的那种状态。这种情况下,水利灌溉便在选择种什么作物上有着重要作用。(100) 汉代时就在这一地区修建了规模不等的各种水库,其中最早的一个大型工程是于公元前1世纪晚期修建的。南阳郡(101) 可以引水灌溉的田地有数十处。虽然可灌溉的面积总和颇为可观,达3000顷之多,但各个水利设施单个看似乎就比较有限了。这方面现有最早的历史资料,是一段为了避免纠纷而规定如何分配水的碑文,其中郡的官府看起来只是充任仲裁者,而不是直接介入管理。(102)

另一个重要的水库是汝南的鸿隙陂。它初建的时间不明,但大约在公元前15年由于引发洪水而被作废了。(103) 人们抱怨将这个陂塘毁弃的做法,说这使他们只能有芋头和豆类作主食。这说明这个陂塘是为比芋头、豆类更需要水分的作物提供灌溉的,可能就是稻。这个水库约在50年后又修复了。据说汝南在整个东汉时代,一直是水利体系发达的地区。水渠、水库和水闸构成了这个水利体系的特征,它们的功用似乎就是灌溉稻田。(104)

修建水利设施的做法普及到许多地区。在淮河流域、长江流域,乃至远到南方应该是以稻为主食的今天的越南一带,为了灌溉之需,水渠在开挖,水库也在四处兴建。(105) 因为不时地要对旧的水利系统修修补补,粟麦产区也没有闲着。例如,公元2世纪时,中央政府就对今日山西境内的设施进行了修复。(106) 北方之所以需要水利灌溉,可能不仅是为了弥补雨水的不足,而且也是因为要对付土壤的盐碱问题。(107)

汉代人民控制水利的能力已颇具精致的技巧。举例言之,关中的白渠的水在到达大坝前要经过至少50里长的输水道,水位提高到相当的高度,水流然后激冲而下,冲程有相当的距离,能使重浊的泥沙沉淀在渠中。(108) 汉代水利工程的精致程度,可由天井堰的工程设计觇见,这一灌溉系统经历数度挡水,逐级而下,最后用过的水流又回到水渠。(109) (110) 在另一水利系统里,如果下大雨,水库就停止向农田供水,水渠则改为从农田里排除积水。(111) 甚至单纯的渠道用水,也有复杂的沟渠系统,适量分配用水,流入田亩。(112) 机械设施也有相当程度的发展,如在要将水从低处引向高处时,就使用了水车和曲筒。这两种工具今天在中国乡村里还可以见到。(113)

灌溉工程的规模当然大小不等。大型的兴建都是由朝廷组织,往往有数万民工干好几年;小型的则由地方官府负责。某个工程就用了4万个工。(114) 也有可能某些地方工程由官府主持,但由民间出资。(115) 西汉时期,中央政府有专门负责水利的部门,它往各地派遣主管官员。然而,到光武帝时则将水利官员改为由郡一级管辖。(116) 这一管辖权的变更也许表明水利兴修已经无需官府的强制推动,它已为数众多,成了普遍的实践,从而有必要将主动权交给地方官们。

民间兴建水利工程实际上也不在少数。富人们为了灌溉自己的田地也会修建陂塘,一如南阳樊氏宗族所做的那样。虽然樊重的外孙刘秀以后成了光武帝,但陂塘的修建却是在东汉建立之前,所以仍属于私人性的行动。(117) 一条碑文记录了另一件有趣的例子,一个小型的社区集体打井找地下水,有91个人捐了钱,共募集了数十万钱,捐钱者的名单里没有人被标明是官员。可见,兴修水利不仅是官府关心的事情,而且成了普通百姓注意的问题,他们会联合起来主动行动,共同承担开销和负担,也共同享有其益处。(118)

近20年前,考古学家在洛阳发掘出了97个陶土制的井的模型。这一现象表明,汉代每个农户自家都有井。陶土模型的井通常都是狭长的形状,并配有辘轳、锟和吊桶。在井架下方就有水槽,水槽的另一端有出口。(119) 整个的组合显得非常便于汲取饮用水。那对并列于井口的吊桶可以轮流上下,有出口的水槽则很可能是一个灌溉水沟的开端。(120)

小的池塘也可用于灌溉。在四川发现的汉墓葬的稻田陶土模型,常常直接与一个小池塘模型连在一起,池塘里有鱼、船,甚至还有青蛙。(121)

总之,汉代农民有许多途径利用水。开始是由政府主持水利兴修,通过改良土壤以扩大可耕地面积,以后趋势逐渐发生变化,转向无数民间小型的水利兴建,目的是提高土地的产出率。人们通过在降水不足时进行灌溉,或者通过提供充足的水以种植高产、高收益的作物,来达到增加产出的目标。前一种政府的实践,如木村正雄所指出的,的确与次级可耕地的开发相关。而后一种实践则应当被看成是农作技术的进步,它或许与农民在自家的农地上追求最大产出的动机有关。

本章讨论的是,汉代农民是在什么样的条件下发展农业技术的。他在种植什么农作物方面有相当多的选择,无论是只种一类,还是选出一组来轮作,都是如此。面对着多种多样质地的土壤和各种类型的气候环境,他认定人为努力可以改良土壤,使其适合种植。由于有了控制水资源上的各种经验,农民们也不至于完全听任运气左右自己是否容易得到或能得到多少这种农作的珍贵要素。如果不相信人至少可以控制某些自然条件的话,汉代的农民们就不会这么不懈地致力于寻求提高生产率的途径。

(1) 81

(2) 参见郑玄对《周礼》“职方氏”的注释和《吕氏春秋》。事实上,《吕氏春秋》(四部备要版)的“审时”篇里讨论了六种谷物。参见万国鼎《五谷史话》,页34。

(3) 钱穆:《中国古代北方农作物考》,《新亚学报》,第1卷第2期(1956)。

(4) 82

(5) 郭宝钧:《洛阳涧滨古文化遗址及汉墓》,《考古学报》,1956,第1期,页1128。

(6) 洛阳发掘队:《洛阳西郊汉墓发掘报告》,《考古学报》,1963,第2期,页4849,表2。

(7) 《尔雅》,四部丛刊版,关于“释草”的部分。

(8) 《急就篇》,四部丛刊版,页3031。

(9) 石声汉:《论氾胜之书:一部氾胜之著于公元前1世纪的中国农书》,页48。在同书里,石声汉提供了对《氾胜之书》原文的翻译。我们的翻译尽管很大程度上是以此为基础的,但也作了相当的修改。

(10) 83

(11) 《氾胜之书》。

(12) 《说文解字》,四部丛刊版。

(13) 《汉书补注》,24A:16a。

(14) 对这两种谷物的确认,依据的是于景让《黍稷粟粱与高粱》,《大陆杂志》,13,第4期,页20。

(15) 石声汉:《齐民要术今释》,页31,3.3.1及3.3.3。

(16) 《吕氏春秋》,26:6。

(17) 84

(18) 郑玄:《周礼注疏》,34:5a。

(19) 曹隆恭:《中国农史文献上粟的栽培》,《农史研究集刊》,第2期,页94108。

(20) 日本学者主张,先秦书籍里提到的“麦”其实说的是大麦。蓧田统:《五谷的起源》,《自然与文化》,第2期,及天野元之助:《中国农业史研究》,页62,8587。于景让提出,麦是在公元前3世纪通过蒙古传入中国的。参见于景让《栽培植物考》,第二卷,页6163。

(21) 夏纬瑛:《吕氏春秋上农等四篇校释》,页118。胡锡文:《中国小麦栽培技术简史》,《农业遗产研究集刊》,1(1956),页56,及万国鼎1960年9月23日给天野元之助的信,载天野元之助:《中国农业史研究》,页86。涉及这一问题的最近一本著作是何炳棣的《东方的摇篮》,见页7376,352353。

(22) 关于大麦,见德永重康、直良信夫《满洲帝国吉林省顾乡屯第一回发掘报告》,页3637;关于小麦,安徽省博物馆:《安徽新石器时代遗址的调查》,《考古学报》,1957,第1期,页23。注意在后一文章中,考古报告只提到“麦”,没有特别明确是“小麦”。将之确认为小麦的是万国鼎(83页注⑤)。

(23) 85 (https://www.xing528.com)

(24) 《汉书补注》,24A:16a。《晋书》,四部丛刊版,第26卷,页8;及杨联陞:《秦代经济史简论》,《中国制度史研究》,页182。

(25) 劳干:《居延汉简考释之部》,“考证”(1960),页5961。这些简片最早的出自公元前102年,最晚的是公元33年。大多数在公元前81年至公元前25年之间。见陈公柔、徐苹芳《关于居延汉简的发现与研究》,《考古》,1960,第1期,页47。然而,劳干却提出这里的“麦”主要是大麦。

(26) 李昉:《太平御览》,838:5b。

(27) 罗振玉:《流沙坠简考释》,2:27b。

(28) 胡道静:《释菽篇——试论我国古代农民对大豆根瘤的认识》,《中华文史论丛》,3,页111112。

(29) 关于古时“戎”的含义,见余英时《汉代中国的贸易与扩展》,页5。然而,一位注释者孙炎提出这里的“戎”只是“大”的意思,因而与西戎没有什么必然的联系。《尔雅》,“释草”。

(30) 86

(31) 石声汉:《齐民要术今释》,页78。关于张骞的出使,见余英时《汉代中国的贸易与扩展》,页135137。

(32) 钱穆:《中国古代北方农作物考》。邹树文:《诗经时代黍稷辨》,页41;潘鸿声、杨超伯:《战国时代的六国农业生产》,页52,两文均见《农史研究集刊》,第2卷。

(33) 石声汉:《齐民要术今释》,6.2.1及7.1.2。

(34) 《齐民要术今释》,页130:14.11.1;页150:17.5.10;页169:21.2.2。

(35) 87

(36) 天野元之助:《中国农业史研究》,页9596。陈祖槻:《中国文献上的水稻栽培》,《农史研究集刊》,2,页65。

(37) 丁颍:《江汉平原新石器时代红烧土中的稻谷壳考察》,《考古学报》,1959,第4期,页3133。安徽省博物馆:《安徽新石器时代遗址的调查》,《考古学报》,1957,第1期,页23,27;及江苏省文管会:《江苏无锡锡山公园古遗址清理简报》,《文物参考资料》,1956,第1期。江苏省文物管理委员会:《江苏无锡仙蠡墩新石器时代遗址清理简报》,《文物参考资料》,1955,第8期。一个重要的新发现见游修龄《对河母渡遗址第四文化层出土稻谷和骨耜的几点看法》,《文物》,1976,第8期,页2023。

(38) 丁颍:《中国栽培稻种的起源及其演变》,见中国农业科学院编:《稻作科学论文选集》,页8。

(39) 丁颍:《江汉平原新石器时代红烧土中的稻谷壳考察》,页3133。然而,一位日本学者却注意到洛阳墓葬里的稻米的长度,认为它是Oryza sativa var.Indica。见天野元之助《中国农业史研究》,页96。此外,在上海近郊的菘泽的一处新石器遗址里,发现了被确认为籼稻的稻米。见吴山菁《略论青莲岗文化》,《文物》,1973,第6期,页57。然而,北宋以前中国栽种最多的还是粳稻,见何炳棣《黄土与中国农业的起源》,页180。当然,粳稻是籼稻的一个变种。游修龄:《对河母渡遗址第四文化层出土稻谷和骨耜的几点看法》,页2023。

(40) 陈祖槻:《中国文献上的水稻栽培》,页71。

(41) 88

(42) 同上书,页72。

(43) 例见《后汉书集解》,31:7ab。陈祖槻:《中国文献上的水稻栽培》,页66。

(44) 见本章页98106对水利灌溉的讨论。

(45) 见王先谦所引沈钦韩的注释,《汉书补注》,第30卷,页49a。

(46) 89

(47) 万国鼎等:《中国农学史》,页230;华生译:《史记》,2,页279280。

(48) 石声汉:《论氾胜之书》,页48。麻籽在秋天作为新收获的作物而被用以供奉先祖。例如见《吕氏春秋》,第7卷,页1。

(49) 《全后汉文》,62:5。

(50) 90

(51) 91

(52) 某些农业史学者不加鉴别地接受“禹贡”成文于公元前24世纪的说法,见惠特尼(Milton Whitney):《土壤与文明》。另一方面,疑古派学者顾颉刚将日期后推到公元前3世纪早期,见他的“禹贡”注,载侯仁之等编:《中国古代地理名著选读》,页16。而屈万里则将“禹贡”成书定为春秋中晚期,见其《论禹贡著成的时代》,《历史语言所集刊》,35(1964),页53以次。劳干教授对顾颉刚和屈万里的观点都不同意,认为“禹贡”著成于战国中晚期,见其《黄土与中国农业的起源跋》,载何炳棣:《黄土与中国农业的起源》,页193。

(53) 92

(54) 参见夏纬瑛《管子地员篇校释》,及友于《管子地员篇研究》,载《农史研究集刊》,1(1959),页17以次。

(55) 93

(56) 94

(57) 95

(58) 关于这种土壤的分布情况,见沈宗瀚《中国的农业资源》,页2021。关于渗漏的过程,见巴恩廷(Brian T. Bunting)《土壤地理学》,页9097,163178。

(59) 《吕氏春秋》,第26卷,页6,以及本书的导论。

(60) 巴恩廷(Bunting)引用了多库恰耶夫(V.V. Dokuchayev)的论述:“土壤不仅按空间角度看容易变化,而且按时间维度看相对地也不稳定。事实上,我们不知道有什么土壤可以永不改变它的特性。”巴恩廷:《土壤地理学》,页78。

(61) 巴恩廷:《土壤地理学》,页19,130131。

(62) 96

见石声汉在《氾胜之书今释》里的注释,页5860。他指出蚕粪里含有大量的钾、氮、磷、植物生长素和维生素,还有各种复杂的微生物群,骨肥也为土壤带来了易溶解的营养盐、有机物质和骨胶原,它们能帮助维持微生物的活动。

(63) 《周礼注疏》,16:4b。石声汉:《氾胜之书今释》,页5657。

(64) 同上书,37:2b3b。一个与此处讨论密切相关的问题是“火耕水耨”的方法,我们将在第五章讨论它。

(65) 张政 :《卜辞裒田及其相关诸问题》,《考古学报》,1973,第1期,页93105。参见《毛诗正义》,164:3(理雅各的英译《中国经典》,4:448)。不要将这种垦殖过程与休耕制度混为一谈,见友于《由西周到前汉的耕作制度沿革》,《农史研究集刊》,2,页34。

:《卜辞裒田及其相关诸问题》,《考古学报》,1973,第1期,页93105。参见《毛诗正义》,164:3(理雅各的英译《中国经典》,4:448)。不要将这种垦殖过程与休耕制度混为一谈,见友于《由西周到前汉的耕作制度沿革》,《农史研究集刊》,2,页34。

(66) 陈良佐:《我国历代农田使用之绿肥》,《大陆杂志》,46,第5期,页12,《中国古代农业施肥之商榷》(此为许倬云:《两周农作与技术》的附录),《历史语言研究所集刊》,42,第4部(1971),页829842。

(67) 97

(68) 陈良佐:“中国古代农业施肥之商榷”。

(69) 以洛阳烧沟发掘的汉代墓葬为例,在24个墓里,发现有26个陶土的猪圈模型,里面往往还有猪的模型。这些猪圈位于厕所旁边,两者下边都有管道通往下面陶土的盘子,这显然是代表蓄人畜粪的池子。洛阳区考古发掘队:《洛阳烧沟汉墓》,页141。

(70) 《管子》,四部备要版,17:11a。

(71) 友于:“由西周到前汉的耕作制度沿革”,页1314。

(72) 99

(73) 冀朝鼎认为,黄河流域的黄土区与淮河、汉水流域是中国历史上最早的核心经济地带。四川盆地虽然有些偏于边缘,但在公元前3世纪水利网络兴修后也具有战略性的地位。见氏著:《中国历史上的核心农业区域》,页6670,7580,9697。最近对《水经注》记载的灌溉工程所作的统计显示,汉以前的61个水库中有48个在黄河流域,而14条水渠中除了一条外,都在上述三个区域内。黄耀能:《水经注时代所出现的中国古代渠陂分布及其所代表意义》,《幼狮月刊》,43,第5期,页56以次。

(74) 《后汉书集解》,76:6b;《水经注》,四部备要版,32:5b8a。

100

(75) 《史记会注考证》,126:31;《吕氏春秋》,16:11b12b;还可见《汉书补注》,29:5a。

(76) 同上书,29:68;另可见《汉书补注》29:5b6a的类似段落。

(77) 常璩:《华阳国志》,四部备要版,3:4a。

(78) 101

《汉书补注》,29:6b7b;《史记会注考证》,29:10。

(79) 《史记会注考证》,29:1011;并参见《汉书补注》29:7b。

(80) 同上书,29:1213;《汉书补注》,29:8b9a。

(81) 《汉书补注》,65:7b8a;并见29:20ab。

(82) 同上书,29:11b12a。

(83) 《汉书补注》,29:12ab。

(84) 同上书,45:15b。

(85) 《汉书补注》,29:11b12a。

(86) 102

(87) 中国北方年降雨量的分布不均,使得问题更为严重。四月和五月是麦最需要水分的时期,而这两个月的降雨往往是不充足的。竺可桢:《论我国气候的几个特点及其与粮食作物生产的关系》,《地理学报》,30,第1期(1964),页45。现今西安年降雨量是22.6英寸,而在四月和五月作物最需要水分的时候,平均降雨量不到4英寸。《麦克来尼中国地图集》(1972),页5455。

(88) 103

(89) 洪水频率也增加了,见下表:

资料来源:友于《管子度地篇探微》,页89。

(90) 《汉书补注》,29:20b21a;《全后汉书》,15:1ab。

(91) 劳干:《两汉户籍与地理之关系》,《历史语言研究所集刊》,5(1935),页198201。

(92) 104

(93) 木村正雄提出,新的可耕地的开发与帝国政府对农民实施直接控制的意图有关联。木村正雄:《中国古代帝国的形成——尤其是成立的基础条件》,页199。

(94) 《隶释》,四部备要版,2:14a21a。

(95) 《汉书补注》,29:15ab,20a21a;《全后汉文》,15:1ab。

(96) 《史记会注考证》,29:1718。邹豹君指出,在这些支流流域可以看到古代中国文明的基础,见《中国文化起源地》,《清华学报》,n.s.,第6卷,nos.12(1967)。

(97) 冀朝鼎:《中国历史上的核心农业区域》。

(98) 木村正雄发现,这些工程中有一些其实是在先秦时兴建的。见氏著:《中国古代帝国的形成》,页159以次。黄耀能:《水经注时代所出现的中国古代渠陂分布及其所代表意义》,页56以次。但是时间似乎无法确定。

(99) 《水经注》,5:7b8a。

(100) 关于天气情况,见《麦克来尼中国地图集》(1972),页5459。

(101) 105

(102) 《汉书补注》,89:13ab。

(103) 同上书,84:页20ab。

(104) 《后汉书集解》,15:8b;29:8a。

(105) 同上书,86:14a;24:9b;25:10a;44:2b3a;24:24a。

(106) 同上书,5:10b。

(107) 同上书,5:10b;8:6a。

(108) 友于:《管子度地篇探微》,《农史研究集刊》,1:1011。我们同意友于的观点,即《管子》的“度地”篇是在汉武帝时成篇的,其内容涉及白渠系统。

(109) 《水经注》,10:6b。

(110) 107

(111) 同上书,9:9b10a。

(112) 《周礼注疏》,16:5a。

(113) 《后汉书集解》,78:20b。

(114) 《水经注》,14:7a8b。

(115) 《隶释》,15:7b9a。

(116) 参见木村正雄《中国古代帝国的形成》,页212213。

(117) 瞿同祖:《汉代社会结构》,页286287及注166。

(118) 《隶释》,15:15b18b。

(119) 108

(120) 洛阳区考古发掘队:《洛阳烧沟汉墓》,页125以次,页241。

(121) 冈崎敬:《论汉代明器泥像中的水田水池》,《考古学杂志》,44,第2期(1958),页65以次。四川省博物馆:《四川省牧马山灌溉渠古墓清理简报》,《考古》,1959,第8期,页423;四川省博物馆文物工作队:《四川新津县抱子山崖墓清理简报》,《考古通讯》,1958,第8期;刘志远:《成都天回山崖墓清理记》,《考古学报》,1958,第1期,页97。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。