(一)产业链的定义研究

产业链这一观念最早来源于西方古典经济学家亚当·斯密(1994)有关于分工的研究,其中有名的“制针”例子就是对产业链功能的描述,只是传统的产业链局限于企业内的操作,注重企业拥有的资源利用情况,只将产业链看成产品链。西方经济学家早期持有的观点认为产业链是制造企业内部的活动,是将外在的原材料、零部件,以生产销售为媒介由此送到零售商和客户的过程[1]。

Marsllall(1920)的研究被认为是产业链理论的起始者,这是由于分工被引入到企业之间,突出了企业之间的合作重要性[2]。

赫希曼(2006)在《经济发展战略》一书中认为产业链的定义可以从产业的前向和后向联系进行阐述[3]。

随着时间的推移,价值链理论和供应链理论兴起,产业链逐渐被运用,Stevens(1989)将产业链看作一个系统,这个系统包括物流和信息流并由供应商、制造商、分销商和客户组合而成[4]。也就是说,产业链是一个产品链、信息链和功能链的集合,强调产品和信息的重要性是同等的,并包括反扩环节。

Harrison(1993)认为产业链是在价值网络的概念基础上,从原材料的采购到中间产品及成品,最后到达客户手中的一个功能网络[5],这种观点主要强调了产业链的价值创造功能。

杨公仆、夏大慰(2002)认为产业链也称产业活动链,泛指构成一切具有连续追加价值的关系活动,它可以是许多产品链的组合[6]。在经济活动中,根据产业的延伸方向,将其分为前向相关和后向相关关系,这些产业中的要素包括供给者和需求方。一方面,供给者通过对产业中的其他要素进行投入来突出和巩固自身的地位;另一方面,需求方通过对产业中的其他要素产出的销售量来展现自身在产业链中的作用。

赵绪福(2006)提出产业链的定义,是指从最前端的资源到最终端的消费者的过程中,通过各个存在某种联系的产业部门的经济活动将各项内在技术经济联系在一起,由此形成的前后顺序关联的有序的经济活动集合[7]。产业链是一种客观存在的相关关系,其本质就是产业关联,是供给与需求的关系;其实质就是一种时空顺序中,产业内的供给与需求关系,是供需和价值的传递;它的范畴具有伸缩性。

杜义飞、李仕明(2004)认为产业链就是为了满足一系列存在相关关系的产品和服务的需求而产生的一种从获取原材料到市场的销售的前后关联、沿着横向有序延伸的经济活动[8]。研究还表明,产业链是具有结构属性和价值属性特点的存在某种内在联系的企业群结构。

张耀辉(2002)表示产业链是一种产业的层次,这种层次是指从自然资源延伸,通过若干产业层次向下游转移到消费品的途径。他对产业链的定义如下:(1)产业链是说明一种产业的层次;(2)产业链是描述产业之间的相关关系;(3)产业链阐释了对资源进行人工制作的程度;(4)产业链也呈现出需求的满足程度[9]。

郑学益(2000)研究表明,产业链是围绕具有竞争优势的、市场份额较高的和产品相关程度比较高的企业或者产品,用技术将上下游连接、前后相关形成一个链条,由此,将单个企业的优势整合成为区域或者产业的优势,进而形成某个地区或者某个产业的主要竞争力[10]。

林学强(2002)指出,产业链企业之间是一种关联体。这种关联体是由原材料和零部件的制造到半成品的销售,最后到产成品的生产和销售的全过程组成[11]。

龚勤林(2004)认为,产业链是在经济活动内在的技术经济联系条件下,现实中各项经济活动形成的一种前后衔接的链条形状的相关关系。他表明产业链有这样几种内涵:(1)产业链是一种现实存在的相关关系;(2)产业链的这种相关关系是一种时空顺序;(3)这种相关关系主要存在于部门之间;(4)产业链可以分解为不同的形式,主要依赖于不同审视的角度;(5)产业链的关联关系错综复杂[12]。

简新华对产业链的定义是经济活动中的各产业依据前、后向的关联关系而形成的一种产业组合[13]。

蒋国俊、蒋明新(2004年)站在战略联盟的视角下研究产业链,他们认为产业链是一种战略联盟关系链。这种关系链是由一定的产业集聚区内,某个产业中具有较强国际竞争力(或国际竞争潜力)的企业,与其相关产业的企业形成的[14]。

(二)产业链特征的研究

杨和财等(2008年)在《葡萄酒生态产业链的研究》中研究了葡萄酒产业的生态产业链特点,具体是指这种产业链可以扩大自然资源的存量、提高资源生产效率、符合社会性长期需要,属于系统创新活动[15]。

龚勤林(2007年)在《产业链空间分布及其理论阐述》中提出产业链的空间分布特征,包括“产业链的完整性与经济区划紧密相关、产业链的层次性与区域类型密切相关、产业链空间分布具有明显指向性”[16]。

李全新等(2007年)在《中药材产业链特征及发展对策研究》中指出了药材产业链的特征是产业链长、产业受医药工业的影响大、中药材产业链中以中药材原料出口为主、产业链环节之间的非对称性明显[17]。

多淑杰(2010年)在《产业区域转移影响因素的实证分析》中结合产业链和地理(区位)的特点,围绕我国纺织业的服装产业链、电子设备制造得到产业链、汽车制造的产业链的案例,分析产业链和地理特点对我国产业区域转移的影响,他认为产业链的特征有上下游产业间的垂直关联和集聚、部门水平关联和集聚、产业链要素偏好等[18]。(https://www.xing528.com)

(三)产业链整合理论的研究

1.价值链

Michael E.Porter(1985)在撰写《竞争优势》这本书时第一次提出了价值链的概念,“从价值形成的角度分析,企业从成立之初到投入和经营的过程中,不仅有各种投入,还伴随着价值的增值,这就促使这个过程中的各个环节形成一条活动成本链。价值链是一条持续进行的活动,从原材料转换到各种最终产品并不断实现价值增值的过程”[19]。

Kogut.B研究认为,价值链是指技术与原材料、劳动结合,由此进行各种投入,进而通过组合将这些过程结合,形成产品,最终通过市场交易和消费等完成价值循环的过程。这个过程中会形成一个不断增值的价值链条,链条上的单个企业可能只是参与了某一个环节,抑或是企业把整个价值增值过程都嵌入企业的等级制体系中[20]。

就价值链的理论而言,有两种创造价值的方式。一种是以更低的价格提供无差别的产品或者服务;另一种是通过收取合理的额外费用提供无差别的产品或者服务。这种分析方法可以了解企业形成核心竞争力的资源及其在经营过程中创造的其他价值。

2.供应链

供应链的含义来源于价值链,形成于20世纪80年代后期。在当时,它以一种新的组织形态和运作模式出现,美国管理学家Stevens认为供应链是借由一个价值不断增值的过程和分销的渠道,将供应商的供应商到用户的用户这整个流程控制起来,在供应端开始,在消费者端结束。

Ellram(1991)则把供应链管理表述为:供应链管理是把供应商、分销商、零售商和最终客户结合起来,统筹规划,进行物料控制、管理和整合,管理的导向是整个供应链上各个企业之间的利益。在由供应链直到最终客户所形成的整个通路中,以各企业之间的一致性来进行管理,合理有效地利用现有资源,当然前提是要满足客户的要求,最终在各行业之间形成供应链网络[21]。

Christopher(1992)也认为供应链管理贯穿着整个商品的流通过程,运输方式、配送路线的选择等这些行为方式都属于供应链管理的范畴[22]。

Cooper(1994)则认为,供应链管理是把供应链上的所有企业作为一个整体,以整体的思想进行规划和管理,不再仅仅只考虑单一的企业。管理战略的制定是以生产、配送及行销等活动来考虑的[23]。

Douglas等(1997)认为供应链管理包括的范围更广,业务范围是从供应商到最终客户整个供应链上各种商业程序的整合,这个程序不仅提供单独的产品和服务,还包括一些附加的服务,为企业和客户带来利益[24]。

3.产业链优化整合其他研究

郁义鸿等(2005)通过分析不同类型产业链的特点,然后据此分别建立了静态效率基准和社会福利基准,这两种基准确立的基础是3种纵向产业链类型(知识经济形态下),然后研究出以产业链完全竞争为假设前提下的最大化社会福利[25]。

芮明杰等(2006)分别对比了有关规模经济、模块化经济、专业化分工经济、知识共享和价值增值过程等方面的不同特点,然后研究出不同的产业在价值增值和资源整合方面所适用的不同方法[26]。

(四)产业链整合与产业集群关系的研究

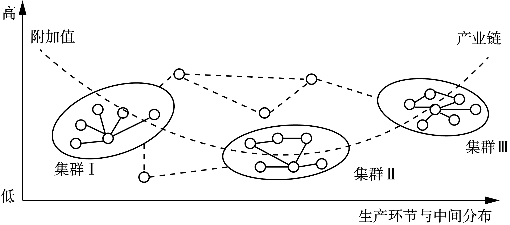

冉国庆在关于产业集群与产业链的关系研究中指出产业集群和产业链都具备网络的基本形态。而且两者之间存在着耦合关系,即产业链是产业集群中的主导,产业集群是产业链空间分布的载体,并提出了产业集群与产业链的耦合模型,如图1-1所示[27]。

杨水根在《基于产业链视角的湖南工程机械产业集群竞争力研究》中认为“产业链、产业集群与产业集群竞争力三者之间有着密切的内在联系。完善的稳固的产业链可以推进产业集群的形成和发展,而且可以使产业集群形成自己的核心价值,提高企业的综合实力,增加产业集群竞争力,从而会吸引更多的企业进行配套,加快产业集群的发展,并促进产业链形成、延伸以及进一步完善。它们是相互促进、相互吸引的关系”[28]。

图1-1 产业集群与产业链耦合模型

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。