在员工关系调整中,管理性举措主要指的是企业的人力资源管理措施。人力资源管理措施的管理基础是一整套组织要素,这些要素包括领导、文化、沟通等“软”要素和人员甄选、工作设计、目标设计、绩效管理和薪酬管理等“硬”要素。这些要素与管理方法相结合保证组织产出和组织稳定。在管理方法上,人力资源管理不注重传统的程式化的劳动力转移,它避开了集体管理的方法,将重点放在充分挖掘劳动力的潜能和个人能力上。因此,人力资源管理是关于劳动力更加充分利用的方法的管理。

(一)基本形式:员工参与管理

人力资源管理作为员工关系调整的方法之一,其具体的方法和措施非常多,随着产业结构的调整和企业竞争形态的升级,新的员工关系问题不断出现,人力资源管理的方法也在不断创新。但在这些管理方法中,员工参与是基本形式。

所有的管理者在进行员工管理时都必须面临一组两难的问题:控制和承诺。许多企业的管理者在解决这些相关的问题时都会采用员工参与管理的方式。员工参与的目标是通过业绩改进来直接支撑业务目标,同时通过组织承诺提升来间接支撑公司战略实现。许多研究证明了员工承诺和绩效之间的正向关系。一般而言,给予员工更多的自治权将会提升员工对组织目标的承诺,进而提高个人和组织的绩效。

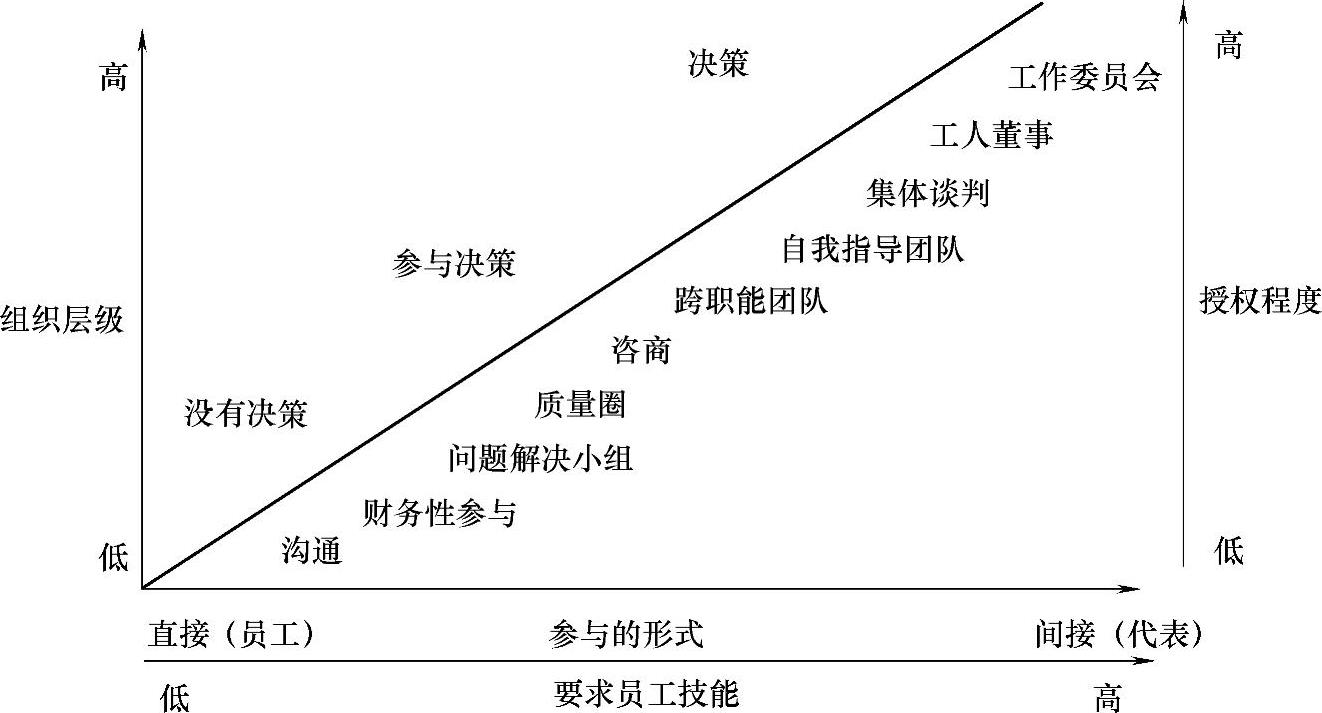

具体而言,员工参与有两种形式:直接参与和间接参与。直接参与是指那些员工个人参与那些影响日常工作的决策的方式。例如,问题解决小组、质量圈等方式。间接参与则是指由代表大多数员工的代理人参与企业决策过程的方式。例如,联合咨商委员会、集体谈判等。学者对实践当中的员工卷入方式进行了模式化的总结(Daft,2001;Salamon,1987),图10-1根据参与的形式、参与的组织层级和授权程度等角度展示了当前员工参与的实践模式。

图10-1 员工参与的维度和形式

资料来源:John Bratton,Jeffery Gold.Human resource management:theory and practice[M].3rd ed.Palgrave Macmillan,2003:362.

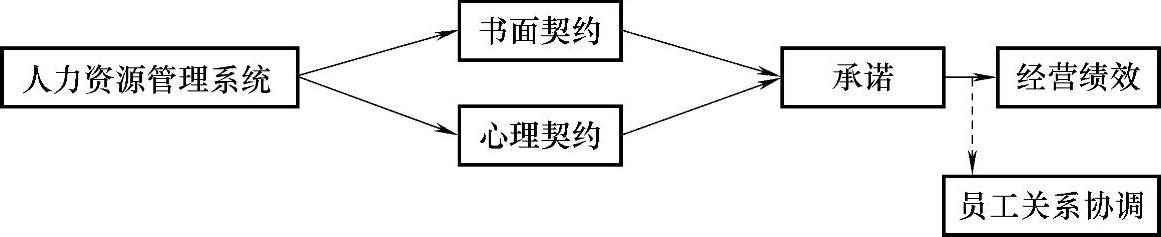

(二)管理性举措调整员工关系的机理和理念

一般来说,不管是采取何种具体的措施,人力资源管理方法调整员工关系的一般机理是:通过人力资源管理系统中招聘、培训、职业生涯管理、绩效考核和薪酬激励等功能的实施,使企业与员工在书面契约(例如劳动合同、管理制度等)和心理契约(例如企业文化等)两个方面达成一致,提高员工的组织承诺,从而提升企业的经营绩效,员工关系协调是这一过程的”派生产品”,而非人力资源管理的最终目标(见图10-2)。从一般层面来说,人力资源管理方法主要通过贯彻以下五个理念来调整企业员工关系:

图10-2 人力资源管理方法的员工关系调整机理

资料来源:常凯.劳动关系学[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2005:364

1.以经营绩效为导向

和其他的员工关系调整方法不同的是,所有人力资源管理方法都是为了使企业正常运营发展和应对企业内部和外部环境的变化而发展出来的,其最终的目标是为了提升企业的经营绩效。顺应这一趋势,人力资源管理已经逐渐摆脱原来单纯行政执行的角色,而逐步发展成为“战略人力资源管理”,强调人力资源管理必须匹配和支撑企业战略,人力资源管理部门必须成为“战略伙伴”。

在经营绩效导向的指导下产生了各种形式的人力资源管理方法。例如,在薪酬管理方面,已经不仅仅是公平、合理地支付劳动报酬这么简单。在人力资源管理领域流行这样一句话,“你希望得到什么,那么你就激励什么。”因此企业管理者和人力资源管理研究者在薪酬体系设计方面进行了很多创新,例如,他们在薪酬的结构、报酬形式、薪酬支付时间、薪酬支付方式以及薪酬体系的沟通等方面进行创新,整体薪酬、变动薪酬、延迟支付、股票期权等概念也应运而生。这些薪酬管理方面的创新,在很大程度上激励了企业员工,并产生了企业期望的行为和业绩,因此而得到企业期望产生的经营业绩。同时,员工也在此过程中获得了经济上和心理上的满足。

2.强调组织承诺的重要性

承诺是人力资源管理领域的重要概念。组织承诺(Organizational Commitment)是美国社会学家贝克(Becker)于1960年提出来的。组织承诺是指成员对所在组织的认同,并愿意积极参与其中的一种态度,是连接员工与组织的心理纽带,是员工对组织最核心、最稳定的态度,因而也是检验员工对企业忠诚程度的一种指标。一般来说,组织承诺主要有三种形式:感情承诺、规范承诺和继续承诺。感情承诺是指员工对于组织在感情上的依附、认同及投入,表现为员工对组织的深厚感情。规范承诺又称道德承诺,是指员工留在组织内的一种义务感,即受责任义务感和规范的约束而留在组织。继续承诺又称权衡性承诺,是指员工考虑到要离开组织的代价而对组织产生的承诺,即员工考虑到已有职位、福利待遇、资历、地位等而不得不留在组织的一种态度。

组织承诺的研究分析能够揭示不同类型员工的行为表现,现代企业人力资源管理越来越重视组织承诺及其影响因素。人力资源管理部门根据不同类型人员的行为表现特征制定人力资源规划,采取相应的人力资源手段,使员工愿意留在企业并且愿意贡献自己的力量。例如,现在很多企业认识到,很多员工不得不在工作和生活之间有所平衡,尤其是很多夫妻双方均参加全职工作的趋势出现以后,很多优秀的员工不得不因为工作和生活之间的矛盾而离开企业。那么,企业如何帮助员工在不影响工作绩效的前提下,尽量帮助员工平衡工作和生活之间的矛盾呢?很多企业实行了被称为“工作—生活福利计划”,例如,企业利用其集体的力量在区域内形成雇主联盟,共同为有需要的员工提供照顾孩子、照顾老人等服务。这在很大程度上缓解了员工在工作和生活之间的矛盾。当然企业必须付出一些成本,但是这可能会换来一些政策上的优惠,更为重要的是它获得了员工对组织的忠诚、较低的核心员工流失率,最后实现并维持较高的经营绩效。(https://www.xing528.com)

3.强调心理契约的驱动力

雇佣活动和其他经济交易的区别主要在雇佣活动无法通过明确的合同进行员工管理。许多工作十分复杂,尤其是在组织内部,以至于根本无法具体地说明所有的职责和要求的业绩水平,这就需要员工之间的协作来填补这些空白。书面契约的驱动力是有限的,其内容是不可能完全的。随着知识型工作越来越普遍,书面契约的驱动力越来越小。现代企业人力资源管理在注重书面契约的基础上,非常强调心里契约凝聚和激励员工的作用。

英国心理学家D.E Guest.认为,组织是以关系为纽带而建立起来的一个特殊群体,在企业组织结构调整、雇佣关系改变的过程中,心理契约是最敏感、最集中反映这种变化的核心因素。许多组织行为学专家普遍认为,心理契约对组织内人的态度和行为具有重要的影响,对它的研究能为人们不清楚的广泛的组织现象,如可感知责任的作用、委托人与代理人关系等问题提供新的强有力的解释。因此,研究和达成心理契约是有效地调整和控制组织行为、使员工满意感最高和使组织效率最好的有效途径。

在工作中,是什么促使员工和管理层协作共同追求组织目标呢?也就是说,是什么在真正驱动员工有效地工作呢?答案必须在雇主和员工之间交易或者达成合约的方面去找,必须理解明确的和暗含的相互责任和义务。

在中国的传统国有企业,一系列的人力资源管理活动都在传达一种信息,资历和忠诚对于企业非常重要,而企业给员工提供的是职位和经济的保障以及职位的内部晋升。一旦员工认同这一点,员工就会贡献自己对企业的忠诚,并和企业一起追求共同的组织目标。但是,随着国有企业的市场化改革的深入,市场规则越来越多地应用到企业中来。由于企业间市场竞争的加剧,企业已经无法也无须终身雇佣员工了,企业大量地从外部招聘熟练员工,内部晋升的概率越来越小,这就破坏了原来的心理契约,员工的工作积极性受到了极大的挫伤,员工也不再对企业忠诚,而是更多地站在个人利益的基础上来思考问题。在这种情况下,重构心理契约是企业人力资源管理活动的关键目标。现代企业人力资源活动更多的是围绕“提高可雇能力(Employability)”建立心理契约㊀。企业更多地对员工进行培训和开发,提高员工在市场上的价值,也就是“可雇能力”,让员工在市场上也能够找到合适的工作,而这些人力资源政策的实行期望员工更多地站在自身职业生涯的角度提高自身能力,在所在职位上贡献本职位应有的价值。例如,企业职业生涯管理、培训与开发等。因为认识到心理契约在组织运转中的重要作用,很多企业的人力资源部门开始承担部分甚至全部的企业文化建设工作。企业文化的核心要素是企业的核心价值观和主要行为规范。而企业文化的目标则是期望企业与员工之间就核心价值观和行为规范方面达成默契并且在工作中转化为自觉行为。

4.强调个体沟通和合作的参与式管理

作为一种员工关系调整模式,人力资源管理方法与强调集体管理的传统的劳动过程控制模式不同,它强调员工和管理部门之间的直接关系。企业相信通过人力资源管理方法能够在管理方和员工方之间形成良好的关系。企业强调管理方和员工之间的沟通和合作。企业不再被作为一个单纯的盈利工具,管理方和员工之间也不再表现为尖锐的利益冲突,管理方更多地通过沟通和合作的方式维护雇佣关系。尽管这种来自管理方的措施依然源自于雇主的根本利益,但是从客观上来说,这种方面在很大程度上缓和了企业的劳资冲突,甚至在很大程度上导致了管理方和员工“双赢”的局面。

在现代企业人力资源管理的具体操作过程中,首先,管理方除了从企业战略需要来思考、设计和执行制度流程之外,员工的利益诉求也纳入其中。现代企业的制度设计和操作过程中都要求进行充分的内部调研,深入了解员工关于某项专题的看法和要求。例如,在薪酬激励体系设计过程中,员工的对薪酬水平和薪酬支付形式等的期望往往成为管理方非常重视的因素。其次,管理方采取各种方式、设计各种渠道与员工进行沟通。例如,在现代企业的绩效管理中往往都有申诉机制,员工可以对不公正的绩效评估结果进行申诉,要求公正。在沟通机制方面,强调“以人为本”的摩托罗拉公司设计了十余种渠道与员工进行沟通。这在很大程度上增强了员工的参与感和归属感,满足了员工的心理需求,给员工一种自己和雇主在地位上是平等的感觉。

5.重视个体的差异化管理方法

㊀ 朱飞.如何让员工满意?.企业管理,2005(5).目前,学术界对“Employability”的理解和翻译不太一致,有的学者译为“就业能力”(如郭瑞卿),有的学者译为“可雇佣性”(如谢晋宇),但本书认为译为“可雇能力”更为确切。

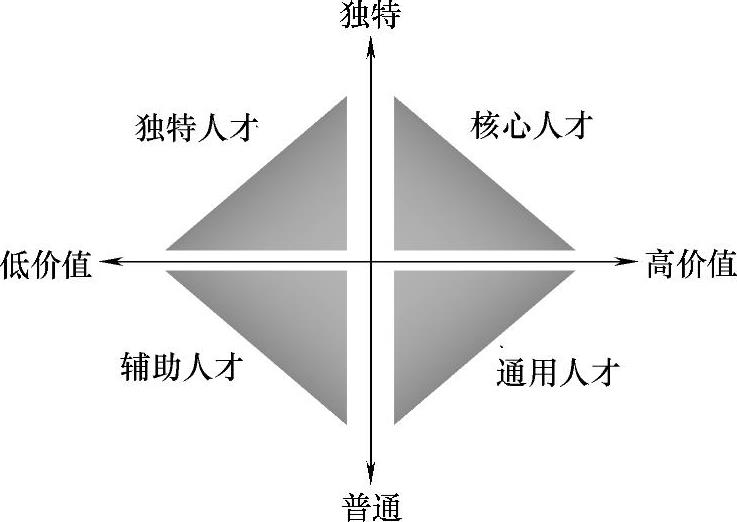

和传统的员工关系调整方法不同,人力资源管理方法并不把员工视为同质个体组成的整体,不强调集体管理。人力资源管理方法非常强调员工的异质性,强调根据员工的不同特点而采取不同的管理方法。在这方面具有代表性的观点是美国学者D·里帕克(D.Lepak)和斯科特·施奈尔(S.Snell)的混合雇佣模型(见图10-3)。该模型根据员工之间人力资本价值和人力资本独特性两方面的特征和差异对企业员工进行分类,探讨不同类型员工关系的差异化管理。这种模型把人才分为四种类型:核心人才、辅助人才、独特人才和通用人才。战略价值高、在人才市场上比较独特的人才为核心人才;战略价值较低、在人才市场上比较普通的人才是辅助人才;战略价值较低、但在人才市场上较为稀缺的人才称为独特人才;而虽然在人才市场上较为普通、但对公司战略价值较高的人才称为通用人才。该模型认为对不同类型的人才应该采取不同的雇佣关系管理模式,例如,对于核心人才应该采取基于承诺的人力资源管理系统,其雇佣关系应该以组织为核心;对于辅助人才应该采取基于服从的人力资源管理系统,其雇佣关系应该以交易为主要特征;对于独特人才则应该采取基于合作的人力资源管理系统,其雇佣关系应该是合作型的;对于通用人才应该

图10-3 D.Lepak和S.Snell的混合雇佣模型

资料来源:D.Lepak,S.Snell.Virtual HR:Strategic human resource management in the 21st century[J].Human Resource Management Review,1998,8(3):215.

采取基于生产率的人力资源管理系统,其雇佣关系应该以职位为核心。

这种差异化的管理方式是人力资源管理方法的一个基本理念。作为一种管理方法,根据不同类型人才的特征,采用不同的雇佣模式,使用不同的管理方法,大大提高了组织效率,这在客观上也满足了不同类型人才的不同需求,这种不同需求的满足在客观上能够促进员工关系的协调,当然这种需求的满足是以不破坏雇主的根本利益为前提的。

作为一种员工关系调整方式,人力资源管理的具体方法和手段非常之多,例如,在企业中不断强调的“申诉”制度,在制度上给予员工抱怨的事项在企业内疏导解决的渠道。随着经济的发展,新的人力资源问题产生,人力资源管理理念和工具也相应地推陈出新。但是不管何种具体的人力资源管理理念和工具,基本都体现了以上五个方面的基本特征。

在计划经济时代,中国不存在市场意义上的劳动关系主体,因而也不存在市场经济意义的劳动关系,中国的劳动法律体系和政策规范处于亟待完善的状态。随着中国市场经济发展的逐步深入,市场意义上的劳动关系主体地位逐步确立,员工关系问题也逐步突出,而且现在已经深刻影响着工作场所中的每一个人和经济运行中的相关主体。政府也深刻意识到这些问题,相关的法律规范也正在逐步地探索、确立和完善的过程中,这对促进中国经济的发展起到了非常重要的作用。但是,从客观的角度上说,中国的劳动法律规范和现实的员工关系状况需要还是有一定差距的,而且不能单纯依靠国家法律、法规和政策规范对员工关系进行调整。在这种情况下,人力资源管理的理念和技术工具也在中国企业中得到逐步的应用,而且现在已经成为企业管理工作中的重要组成部分。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。