受前述农村经济疲软的影响,1930年代中国棉纺织工业的危机集中体现于机纱需求量的下降,因此在本质上是市场危机[14]。同时,1930年代中国棉纺织工业面临的日商压迫也大大加剧了这一危机。一方面,日本通过“九一八”事变侵占了中国东北,使中国民族棉纺织业丧失了一块举足轻重的市场;另一方面,日纱通过倾销、走私等手段在中国内地市场发动的强劲攻势也使华商企业的处境雪上加霜。据此,可以认为1930年代华资棉纺织企业若想有效应对危机,就必须在与日资的惨烈竞争中解决市场问题。

武汉这一湖北纺织工业的聚集地自不能幸免于危机的冲击,而该市棉纺织工业的危机在本质上与全国危机一样,也是市场危机。不过,当时武汉面临着一些特殊情况。相对于全国其他地区,1930年代湖北“频年天灾”确实成为对武汉棉纺织工业尤为不利的重要因素。例如,1931年,“洪水为灾,贸易为之停顿”,湖北棉田受灾面积高达53%,当年全省水稻、小麦和棉花的年产量,与20年代年均产量比较,分别减产31.3%、23.2%和68.7%[15],棉花损失尤甚,这严重影响了武汉纱厂的原料供应。实际上,气候因素对武汉棉纺织企业造成的直接影响主要有两点,一是因棉花减产导致的原料供应困难,二是花贵纱贱造成的成本负担。上述两个现象又不是孤立的,它们往往交相作用,对30年代武汉棉纺织企业的经营共同施加恶劣影响。例如,1935年12月9日裕华在复江汉关的信中写道:“本年本省棉产因灾害影响,较之上年只有一半收成,以致价格峰提。纱布价格因亦称提,但终不及花价之高涨”,结果“难以得利”[16]。然而,对30年代武汉的棉纺织工业而言,自然灾害并非危机的主要方面,诚如申新四厂李国伟所言,即使年成好时,由于“农民虽丰收而贫困如昨”,仍会导致“棉纱自无去路”,这才是“殊可寒心”的[17]。由此可见,对企业经营起决定性作用的因素仍然是市场,气候所造成的年成好坏也主要是以决定农村购买力高低这一间接方式来影响城市棉纺织工业,甚至于农村购买力在某些情况下并不完全受气候因素左右。

在较早的研究中,即有学者指出1930年代日本在华棉纺织业投资猛进是武汉华商纱厂受压迫的根源[18]。实际上,日本的军事、经济攻势可视为压迫武汉棉纺织工业的一种主导性力量,这种力量在1931年以后与中国政治经济自身的周期与特性相契合,就使武汉棉纺织工业遭受了4个层次的市场危机。

首先,1930年代宏观经济环境的恶化与农村经济破产,导致农民购买力降低,无法消费工厂机纱,这就使华商纱厂在最重要的农村市场上遭受重创。裕华的企业家在1934年7月的营业报告书中认为,纺织工业不振的原因在于农村市场的有效需求不足:“各省农村经济崩溃,购买力弱,非不欲求,实不能求,乃为一最大原因。”[19]在棉纺织工业经营者心目中,农村市场具有最重要的地位,而这一市场在30年代恰恰是疲软不振的。例如,湘西洪江的织布机坊,“在民初时最为发达”,“原料为棉纱,均系万年青牌,自湖北输入,年约需5960件”,但在30年代中期该地机坊“倒闭极多”[20],自然也影响到湖北棉纺织企业的经营。

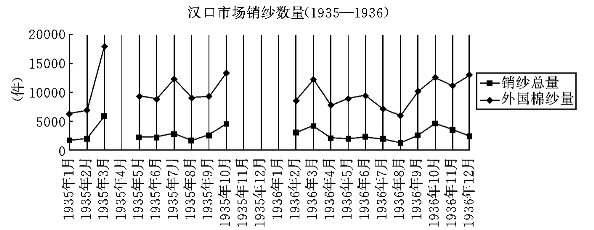

其次,1930年代日纱在中国大肆倾销,占据了武汉棉纺市场的较大份额,直接侵蚀了武汉棉纺织企业的本地市场。1926—1927年前后,湖北棉纺织工业进口替代化进程出现了一个转折点,日商利用当时政治动荡的特殊环境开始在华中市场大举进行倾销。1934年春,汉口市场“全为沪市日厂所霸占”,同年4月间,汉口每日纱交,日货占4/5,而国货只占1/5,棉布销场日货更占90%以上[21]。换言之,日本在上海投资建立的纱厂形成了对内地中国厂商的FDI挤出效应。1935—1936年外国棉纱占汉口市场销售棉纱比重平均超过1/4,如下图所示:

图4-1 汉口市场销纱数量(1935—1936)

整理自该书编写组:《裕大华纺织资本集团史料》,湖北人民出版社1984年版,第116页。

震寰纱厂声称,1932年上半年,“日货内侵,本国纱布受其打击,武汉情形不减津沪,本公司纱布滞销自不待言”,到了下半年,“日货尽量倾销”,该厂“虽欲折本求售亦不可得”[22]。震寰将日货倾销视为营业不振的重要原因。裕华纱厂的王子江则回忆,武汉附近的汉阳、阳逻以及新洲,本来都是裕华的销售市场,但逐步为日纱所夺,1932年后的两三年间“日纱倾销最厉害,来的纱很多,价钱又便宜”,以致纱布从未积压过的裕华“仓库里经常积压,最多达1000多件纱(相当于10天左右的产量),资本周转也发生困难”[23]。可以说,日资企业在武汉棉纺织企业的家门口将华商逼入死地。(https://www.xing528.com)

除了棉纱以外,日本机制棉布也于此时大量涌入湖北市场。1932年,第一纱厂的经理宋立峰在给湖北省政府请求扶持国货的呈文中称,该公司积极改良棉布产品,“办理年余,各大商埠风行销售”,但正要推广时,日货开始“减价倾销”,以致“近日以来,每日销售劣货匹头约有600箱之多,每日输出之现金综计20万之巨”,该公司“虽抱牺牲主义将所产国货出品减价抵抗”,终难持久[24]。从呈文中可知,1930年代初,日本棉布也大量倾销于湖北市场,华商纱厂虽与之进行降价竞争,仍然不敌。而就在递交了呈文的第二年,第一纱厂即全面停工,直到1936年始租给复兴公司,由此亦可见日货倾销对于武汉棉纺织企业所造成的巨大压迫。

再次,武汉棉纺织工业素来以西南的川湘等省为尾闾,所谓“湖北纱厂之销路,除本省以外,专靠川湘豫三省”[25],但这一广阔的经济腹地在1930年代也受到各种因素的威胁。1934年,湖南省政府出台了《湖南省棉纱管理规则》,主要规定包括:(1)“凡商务繁盛及进出口地方,得设棉纱管理所办理棉纱进出登记及销售事宜”;(2)“棉纱运到设有管理所地方,向管理所登记”;(3)“棉纱销售时,须请由管理所填发运单,每件缴费2角”。这对于本欠整合的中国内地市场无异于进一步的割裂。更要紧的则是,湖南省政府设立管理所是为了实施狭隘的地方保护政策,其要旨为:(1)“管理所考察棉纱需要之情形,方能填发运单,以免供过于求”;(2)“棉纱价格应由管理所按时价酌定,以归划一”;(3)“湖南第一纱厂所出棉纱,应准尽量先行销售”[26]。本来,武汉棉纺织企业对于邻省湖南的市场是极其倚赖的,华商纱厂联合会湖北省分会称:“湘省对于拒绝东纱,著有成绩,与川省有媲美之誉,故属会同业,能于苟延残喘者,皆为川湘纳销所赖。”[27]湖南省的地方保护主义政策使陷于行业性危机中的武汉棉纺织工业雪上加霜。此外,在1930年代中期,日纱也开始向西南腹地渗透,以致部分川帮字号“拟破禁例主办劣纱入川”[28]。这自然也对武汉棉纺织工业构成了极大的威胁。

最后,在1930年代宏观经济不景气的大环境下,武汉本土的华商纱厂之间加剧了竞争,“九一八”事变后东北市场的丧失及日纱的大量倾销,更使上海、华北等其他纺织工业中心的产品涌入内地,进一步挤压了武汉棉纺织工业的生存空间,加剧了华资企业之间的倾轧。1933年,武汉棉纺织企业营业“环境之恶劣,市面之疲困,实为近年所少见”,原因正是“由于日人在营口高筑关税壁垒,重加进口税以后,北路纱厂出路顿绝,不得不向南方挤销,以谋出路。南方市场增了不少北方纱支,自然演成供过于求局面,而且日货到处贱价倾销,肆行侵夺,以致货价江河日下,逐步松落,不景气象已臻极度”[29]。这样一来,深处内陆的武汉及其传统经济腹地,就不得不面临多个层次的激烈竞争,而宏观经济本身未好转的情形下,市场危机也就愈演愈烈了。当时,在武汉纺织企业的传统市场重庆,调查称:“上海布匹,得以大量输入。”[30]成都织布业所用棉纱,则“其产地来源为下江永安,大生,苏纶,申新,庆丰等各纱厂”[31],基本上为沿海省份的纱厂所把持。这样一来,武汉纱厂的产品去路又被夺走一大部分,简直就是在夹缝中求生存。以震寰为例,其“制出棉纱向以销行四川为唯一之出路”,但1933年时,因“外货倾销内地,各厂以存货过多,无法推销,纷运四川,贬价求售”,该公司“纱支在该省向占优越之地位者至是亦随之低落”,不得不感叹“外感仇货贱价之压迫,内受华纱推销之妨害”,最后被迫停工[32]。由此可见,当时武汉纱厂的企业家是将华商纱厂的过度竞争与日货的倾销等而视之的。

在市场危机的打击下,武汉的棉纺织工业出现了严重的衰退,除裕华外,其余华资棉纺织企业纷纷停工、改组,遭遇了较大的震荡:

表4-1 武汉各纱厂停工、改组情况(1932—1936)

整理自该书编写组:《裕大华纺织资本集团史料》,湖北人民出版社1984年版,第117页。

从上表可知30年代危机对武汉棉纺织工业冲击之大,连一枝独秀的裕华也未能幸免,在1932年、1934年均不得不局部停产。受损最为严重的当属纱布局、第一纱厂与震寰纱厂,三厂均曾全面停工。申新四厂的情况略有不同,使它陷于死地的是一场意外的火灾,不过,该厂在灾后以“死中求生,出奇制胜”的战略方针迅速复工。尽管如此,申新四厂除1932年有盈利外,直到1936年以前,也是一直处在亏损之中[33]。因此,从总体上看,1930年代武汉的棉纺织工业在危机之中严重受挫,湖北现代纺织工业的发展陷入了低谷。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。