在湖北乡村棉织业缓慢发展的同一时期,华北、江南部分地区的乡村织布业却迈向了农村工业化道路,即出现了专门面向区域外市场从事商品化生产的大规模专业织布区,如高阳、南通等地。与之相比,湖北乡村棉织业发展较缓慢,其原因如下。

(一)生产工具供给的制约

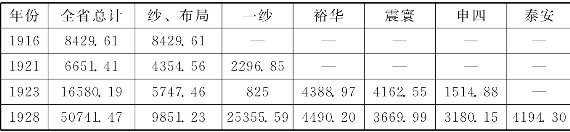

在棉纺织业中,可以看到纺纱—织布这一传统生产链受城市工业化的冲击而遭到破坏。然而,现代大机器生产并未在纺与织两个领域完全占据优势,相反,城市工业生产的机纱打破了乡村手工织布业的瓶颈,这是华北、江南等地棉织业经济区得以兴起的前提。通过对史料的分析,可以认为民国前期湖北的机纱供给不成问题。据1920年代末的调查,在裕华成立以前,武昌的棉纱出品“以粗纱为主,且以10支为多。因是时武昌纱厂出品之销路以本县四乡农民为主,其用途为织土布”。由于机纱的盛行,本为“旧法纱织业最盛之地”的武昌,其四乡“农妇之旧法纺纱遂渐归淘汰”[72]。这表明,早在武汉城市棉纺织工业体系确立之前,武汉新式纱厂已经能对周边农村腹地供给大量机纱了。以裕华为例,当时,武汉附近的汉阳、阳逻以及新洲,都是其机纱的销售市场[73],新堤镇“除农户纺纱织布外,专业织户多用洋纱,尤愿用裕华的‘双鸡’和‘赛马’纱,年销售千件”[74]。樊城每年进口的棉纱约3500件,最高时约6000件,这些棉纱“大概来自裕华纱厂、申新纱厂,及日商太康厂。本地用作织布、袜及毛巾等用”[75]。此处的“太康厂”系指汉口日商泰安纱厂,该厂于1931年即已停工,因此这则史料可视为1920年代情形的反映。在猇亭,机纺的“荆州牌”、“喜鹊牌”棉纱天天由沙宜班轮运来,然后由码头工人抬到各布庄,并形成手机与脚踏机并用,土棉布、洋经棉纬布、纱庄(洋纱)布齐产的格局[76]。董市“织布所用之纱,以荆州厂纱居多”[77]。猇亭和董市的例子主要是1930年代的现象了,但考虑到湖北乡村棉织业发展的迟滞性,亦可说明机纱的使用乃是大势所趋,而其原料供给也是有保障的。1916—1928年部分年份湖北省机纱产量如下表所示:

表3-3 1916—1928年部分年份湖北省机纱产量 单位:吨

资料来源:该书编纂委员会:《湖北省纺织工业志》,中国文史出版社1990年版,第47页。

整体而言,民国前期湖北省的机纱产量是处在增长之中的,到1928年时,全省机纱产量为50741.47吨,如果再考虑到当时正是日纱大举渗透进湖北市场的时期,则从理论上说,整个湖北棉纺织工业对于乡村织布业的机纱供给量是可以确保的。实际上,大量湖北农户不使用机纱的理由不能从供给端去找问题,而应看到需求端的症结。这里面又有两个因素,一是湖北农民无力负担对于机纱的购买,一是织布工具的落后制约了机纱的使用,前一个因素是长期存在的结构性病症,后一个因素则可视为困扰湖北乡村织布业进一步发展的技术瓶颈。实际上,在那些具有农村工业化特征的新兴织布区,新型织布机的大量供给是一个必要条件。所谓新型织布机或改良织布机大体而言有3种:手拉织机(拉梭机)、脚踏铁木机(铁轮机)、铁机。不管其形态如何,较之中国农村传统织布业使用的投梭机,新型织布机的效率都要高很多,而新型织机中的铁轮机效率比拉梭机至少高1倍[78]。因此,新型织布机尤其是铁轮机使农户可以面向市场大量生产,此种技术上的变革是新兴织布区最为重要的竞争优势之一[79]。在以高阳为中心的河北织布区,1915年共有织机5600余架,至1917年已增为13000余架,1920年则达到21694架,1929年,当地织机数量为24900架。这些织机“十之八九”为铁轮机[80]。如此庞大的织机数量已突显了新式生产工具的重要性。因此,农民能否方便地获得廉价的新型织布机就成为乡村棉织业工业化的一个决定性因素。例如,在农村工业化先发地区河北,早在清末,中心城市天津的机械工业就能向周边乡村大量提供新型织布机,高阳等地的商贩则“从天津输入整套铁轮机件,在高阳再配制木架”[81]。再如,山东潍县是一个后起的新兴织布区,对高阳构成了强有力的挑战,当地棉织业自1921年后逐渐发达,至1934年则“织户已普遍全境”[82]。而潍县崛起的原因之一在于,当地的机械工业集群为本地农民提供了低成本的改良织布机,故时人论曰:“是则先有机械之供给,而后有农村工业之兴起,其范围虽小,殊足引为兴办工业者之参考也。”[83]因此,城市机械工业对新型织布机的有效供给是促发乡村织布业工业化的关键。(https://www.xing528.com)

尽管湖北是近代中国机械工业的发祥地之一,但以武汉为中心的城市机械制造企业并未大量从事织布机的生产,这就极大地制约了改良织机在湖北农村的扩散。在1930年代初的武汉工商业调查报告中,仅有汉口润新机器工厂一家企业业务范围涉及“织布铁机类”,而该厂资本仅1200元,工人只有5人,年产值亦只有4000余元[84],这是相当小的一家企业了。其他未入调查报告的厂家规模必当更小。实际上,尽管当时武汉的机械厂有能力生产织布机[85],但直到抗战前,该市机械工业的产品“以轧花机,碾米机,砻谷机,抽水机,轧豆机为大宗”[86],新型织布机的生产不成规模,也未产生集聚现象。作为佐证,在建国初期的相关调查中,也未看到有制造织布机的记载[87]。因此,可以认为近代湖北的核心城市武汉的机械工业并未形成大批量生产改良织布机的能力。

武汉这一核心城市的机械工业的生产结构极大地制约了湖北乡村织布业的转型。核心城市的重要性在于该类城市可以通过聚集效应来降低技术扩散的成本。例如,河北三河县的土布业“可称半手工业”,一度“远销口外,营业状况甚佳”,其织机“完全用国产木机,及国产铁轮机,每架价额约15、16元,零件由天津购置,如在当地配置,约需20余元”[88]。在本地购买机器零件反而比在天津更加昂贵,这只能说明天津的织机制造工业因积聚产生的规模效应降低了生产成本,从而有利于技术从核心城市向农村腹地扩散。潍县尽管不是核心城市,但其织机制造的初期技术以及参照样品都是从青岛这一区域口岸中心获得的[89]。因此,核心城市对于地区工业技术的发展至关重要。即使在湖北,武汉之外的城市也相当依赖口岸中心的技术供给。例如,宜昌最早的机器厂李正顺的创立者李开荣最初仿制铁质布机时,无法在当地铸造布机的关键零件齿盘,于是前往汉阳,在周恒顺机器厂学习了砂型铸造的基本技能。也只是在掌握了翻砂技术之后,李正顺才由作坊升级为机器厂。此后,在1915年至1920年生产最旺时,这家机器厂每年平均要生产2000多台织布机,销往江汉平原和洞庭湖平原各地[90]。类似的例子还包括古老背的吴正之通过改进织机促进当地织布业的兴起,而吴正之一开始也是从汉口购买改良织布机(当为进口产品)及各种零部件[91]。然而,尽管宜昌等地机器厂的织机生产技术可谓得自武汉,但武汉本地并未形成如天津、潍县那样的大规模织机生产集群,这就制约了湖北改良织机的低成本供给,也无法在全省范围内形成有利于技术进步的集聚效应,自然有碍于湖北新兴棉织区的形成。

(二)权威推动力量的缺失

在农村工业化进程中,政府、社会团体、地方能人和农民手工业者处在不同的位置,充当着不同的角色。农民手工业者作为直接生产者,构成了农村工业化的主要劳动力,发挥着最基础的作用。然而,农村工业化意味着引进和推广先进技术,以及开拓区域外市场,分散的农民手工业者却普遍缺乏资本与能力从事这些工作。因此,农村工业化的推进必须借助一些外部力量的介入,而这正是政府、社会团体和地方能人所扮演的角色。在近代中国乡村,对农民而言,政府、社会团体以及地方能人都体现了某种权威性,因此可将其概括为权威性力量。

民国前期湖北的权威性力量在推动乡村经济发展方面显得十分不足。首先,北洋政府时期的湖北省地方政府未能担负起经济建设的重任。张之洞督鄂时期,湖北的新政在全国一度处于领先地位。但辛亥革命以后,湖北政权逐渐落入北洋军阀手中,在其统治下,鄂省早期现代化进程遭遇重大挫折。一方面,政府在经济建设上未能采取切实有效的措施。时人谓:“自辛亥革命以来,湖北省当局,尝于省内各地陆续组织工厂多所”,“但因资本薄弱,又缺乏相当之管理方法,故自设立以来,大半营业不振”,“目今该省因受政治纷扰之影响,各工厂之营业,多呈衰颓之象”[92]。例如,1921年湖北省长公署限令全省69个县于3年内一律开办贫民工厂,并以罢官惩罚为戒条促办,但到1924年,仅江陵、竹溪、光化等少数县开办了小型手工工厂[93],其低效无能可见一斑。另一方面,北洋军阀在湖北的统治腐败丛生,且将湖北拖入了湘鄂战争、川鄂战争之中,给地方社会经济的发展造成了损害。军阀混战对于湖北经济的影响是极其恶劣的。例如,汉口“自湘鄂构兵以来,百业凋残,商旅裹足,市面遂一落千丈”[94]。再如1920年代的宜昌:“近数年来,川中多故,宜昌遂为鄂西防守重地,驻兵复杂,兵差往来,在在能使宜昌商业,黯淡无光,实无由进步也。”[95]

其次,湖北本地商人的力量相对薄弱,其对于乡村社会经济发展所起的推动作用也很有限。早在张之洞将其办织布厂的计划由广东转移到湖北时,就曾指出:“鄂中物力艰窘,与粤省情形相去霄壤。”[96]在给友人的信中,他也提到过在湖北筹款的艰难:“鄂中筹款之难,实较各省为尤甚。司道会议,心志每不能齐。名目多端,实际了无把握。”而难以筹款的根本原因则在于“此间地瘠财殚”[97]。在湖北,以黄安、麻城、黄冈三县商人为骨干的“黄帮”是实力较为雄厚的商帮。实际上,黄安、麻城、黄冈均为湖北棉织业较为发达的地区,但尽管黄帮也从事土布贩运,其对于家乡织布业的发展却没有更深的介入。相反,黄帮商人主要活跃在汉口、沙市等通商口岸。大革命时期,黄帮资本更是大量集中于上海,当时,黄帮从武汉各地调沪的现金,不下1500万两。而黄帮所集聚的资本主要用于进行投机和购置房地产[98]。因此,可以说,民国时期以黄帮为代表的湖北地方商人对于土布生产的改进普遍未进行大规模的投入,而这直接制约了湖北棉织业的技术进步,从而阻碍了其走向农村工业化。

最后,商人对于乡村手工业生产的介入,实际上也体现了制度层面的因素。据调查,中国近代主要手工业织布区内的绝大多数织户都处在商人雇主的控制之下,这种包买主制下的依附经营形式对织户而言实际上起到了降低交易成本的作用,解决了农民手工业者资本匮乏的问题,促进了农村工业化的兴起。然而,在湖北织布业较为兴盛的地区,却只能看到布商对于棉布生产的被动、消极介入。在湖北各地的土布业中,商人资本主要是指本地土布商号与外来客商,而这两者普遍都未能运用其资本控制土布的基本生产过程,没有主动为个体织户提供机纱、织机,进而也无法有效掌控土布的质量与工艺,湖北土布遂难以自发改良,走向农村工业化。在沙市四乡的荆庄大布产区,农户将自织的布拿去城中市场,由被称为“行户”的中介转卖给布店,布店须“看布”,即让有经验的店员整理,按质量和“庄口”进行归类,判定哪一种布宜于染什么颜色、做什么用途。所谓“庄口”,是指土布有规定的长度和宽度,也就是土布的规格[99]。在洪湖新堤,布店常年派出水客,赴产区坐庄收购各农户的产品,打捆集中水运回店,首先由“看白”(验质员)开捆分级,上货架待估,质次者转染坊变色出售,由于土布价格是以质量优劣而论的[100],因此验质分级(实质上就是“看布”)也具有相当重要的作用。看布的关键在于庄口,如果庄口“宽窄不一”,可能会导致土布“销路滞涩”[101]。然而,尽管布商如此重视土布的规格与品质,但他们普遍只是被动地在看布这一程序中对土布进行分类,而没有想到从生产这一源头上更主动地控制土布的质量与工艺。在湖北土布最大的集散地汉口,经营土布行业的商人资本也仅仅是“代客买卖”[102],因此资本有限,亦不介入生产领域。可见,湖北土布之所以存在着庄口不一的品质问题,很大程度上是由设备落后造成的,若使用改良织布机则可以使土布“宽窄一致,长短整齐”[103]。然而,除了少数的地方精英引进少量改良织机外,湖北各乡镇的土布商及地方社团鲜有为农户提供改良织机的行为,这固然是因为当地生产工具供应能力有限,但经营制度的呆滞也直接制约了湖北土布生产的改良。因此,权威性推动力量的缺失是湖北乡村棉织业未能走向农村工业化道路的第二个重要因素。综上,近代湖北乡村纺织工业竞争优势不显著的原因在于缺乏技术能力,根源则是资本品供给产业的薄弱,以及熊彼特式企业家的匮乏。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。