进入民国以后,湖北各地各种形式的小型织布厂以及部分印染厂也获得了一定的发展,只是,在城市纺织工业中,这一类型的工厂并不占主流地位。

20世纪初,武汉的小型织布厂主要使用手脚并用的人力木拉机,生产胶布条子、梅花格子等布,行销于本省。一战结束以后,日本棉织品通过三井、日信、依藤、东棉等洋行在武汉市场上大量倾销,使小型织布厂大受打击。为了打开销路,1920年起武汉织布业改用天津式铁木机,出产大小提花布及各种冲呢布,产品可与津沪布厂出品媲美。1922年有新亚丝光厂成立,日出产人字呢、提花缎、白条布等5000匹,销路远达冀、豫、湘、陕、川、赣诸省。然而,1924—1925年,日商大量倾销花、素平光哔叽,武汉的织布业面临崩溃,多数陷于停顿。1928年至抗战前,由于抵制日货的关系,武汉织布业勉可维持[51]。据30年代初的调查,武汉最大的4家手工织布厂情形如下:

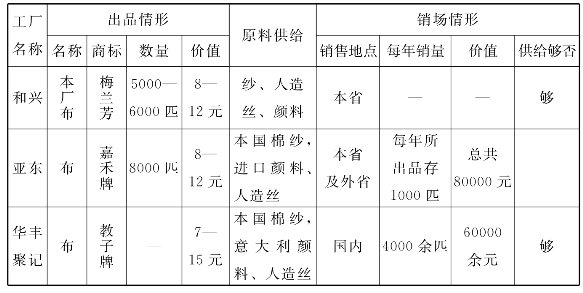

表3-2 民国前期武汉城市小型织布厂产销情形

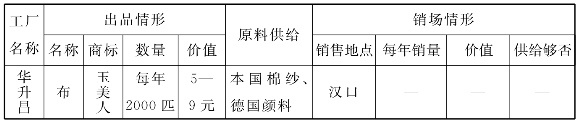

续表

整理自实业部国际贸易局编著:《武汉之工商业》,实业部国际贸易局1932年版,第42页。因原表部分数据显系有误,如华丰聚记出品数量标为“四五千元”,故未予采纳。(https://www.xing528.com)

由上表可知,武汉小型织布厂的棉纱来源主要靠国内纱厂供给,这体现了当时城市纺织工业已经产业链化。然而,较高级的原料如人造丝、染色颜料等仍需依靠舶来品,又凸显了国内产业竞争力较低。在上表所记4家布厂的产量数据中,除了华升昌标明了是年产量外,其他几家究竟是日产量还是年产量,并不清楚。从亚东厂的产销情形看,8000匹的产量似应为年产量。以4家布厂之间进行横向比较,亚东是华升昌年产量的4倍,而华升昌已能列入规模最大的布厂名录中,可见武汉织布厂的企业规模是不大的。事实上,这些织布厂“均为手工业”[52]。用战前调查者的话说,武汉的小型织布厂“虽具工业性质,然不能谓为近代机器工业,仅为我国之旧有手工业逐渐向机器工业方面改进而已”,而其改进“亦不过酌用稍加改良及效率略大之机器工具”[53]。可以推断,民国前期武汉小型织布厂的一般特点是规模小、技术水平低、产量有限。而这种特点也恰恰成为其致命缺陷。据时人所言,当时武汉的城市小型织布厂生存环境极为险恶:“充斥市场,均属日货,价廉而推销力大,本国厂商,资本微弱,几无法足以竞争也。”[54]与土布相同的是,城市小型织布厂的销售市场也“偏重农村”[55],不同的是,小布厂生产的布匹具有更高的附加值,即:“夹人造丝,极合销路,东西洋布匹,凡带有花色者,无不夹人造丝。”[56]可见,城市织布厂的产品面向一个更高端的市场。然而,这样一种市场定位突出了资本与技术的重要性,这两大要素恰恰是当时武汉小型织布厂所欠缺的,因此,一旦遭遇日货的倾销竞争,出现“面临崩溃”的局面也就不足为奇了。

此外,政府的税收政策也削弱了武汉城市小型织布厂的竞争力。据1930年代初业内人士抱怨:“例如统税,棉纱均完纳统税,织成布至2尺宽内,不征税。2尺以外所征税款,以担为单位,每百斤3元7角5分。合棉布52尺1匹者,每匹不过完税1角4分4厘,尚不为重。但夹十分之一点五人造丝之棉织品,(即十分之八点五为棉纱十分之一点五为人造丝)则仍估本纳税,棉布价售8元,须征关税1元之谱(即值百征七五)。此外尚有堤工附加捐等,商人无从获利,故多购运洋货。盖洋货仅有进口税,而国内棉布出品,棉纱征有统税,人造丝有进口税,夹一·五人造丝棉布有税,此则实为国货布厂不能维持之根本原因也。”[57]夹杂人造丝本来是为了提高小型布厂的产品竞争力,但在不合理的征税政策下,此举反而加重了布厂的成本负担,于是愈发无法与洋货匹敌了。因此,武汉城市小型织布厂实际上是在夹缝中求生存。一方面,在低端市场上,有乡村织布业生产的土布与之竞争,另一方面,在附加值更高的市场上,它们又面临着进口货的巨大压力。也正是这种尴尬的困境使之难以在湖北近代纺织业的二元格局中打开局面,构成新的一元,而只能在技术上趋同于乡村织布业,在组织制度上趋近于城市新式棉纺织企业,缺乏独当一面的竞争力,陷于困境。因此,在民初,武汉尚有约80家小型织布厂,到抗战前则只剩下30余家了[58]。

除了武汉以外,这一时段内湖北其他地区也兴建了一些小型织布工厂。在黄冈县,建有织布厂15个,织机560台,男女职工2588人,每年织布9110匹,值5.49万元。规模较大的织布厂有团风童太兴、舒仁记布厂,共有铁木布机80多台,雇请男女工人90多人。回龙山林庆甫所办工厂有铁木混合机16台,除雇用工人20多人外,还发纱给附近28家机户加工棉布[59]。在应山县,1914年,县城设立了平民织布厂,工人为监狱囚犯,另雇技工指导,用当地土棉纱织宽口面土布,每人日织布近5丈[60]。1918年,钟祥县的商人韩善甫购回铁木结构织布机36台,在县城文昌阁开办醒华织布厂,生产白细棉布[61]。1924年,在麻城县,省议会议长屈佩兰邀集旅汉同乡筹资开办织布工厂,呈请省政府实业厅备案,并委托省立甲种工业学校毕业生王洪范筹备开办。当年9月,工厂正式成立,定名为麻城模范大工厂,出品棉布花样色泽“极为社会欢迎”,1925年年终核算,赢利约2000余串,企业股东决定不分红而继续扩大工厂规模[62]。宜昌在20年代也兴起了一批小型织布厂,其中较有代表性的为1921年高宏坤创办的高万顺机坊,该厂到1927年时共有20台布机,近30人,1932年布机达到了40余台,生产忙时全厂员工超过百人,年产各种棉布2.4万匹至3万匹[63]。整体而言,民国前期的湖北城市小型织布厂处在发展之中。

然而,若抛开数量上一时的增长,从绩效方面来看,则湖北城市小型织布厂的发展是极为有限的。首先,在诸多小城镇中,与周边的乡村棉织业相比,城市小型织布厂的规模过小。在黄冈,直到1930年代,小型织布厂仍有发展,据1935年统计,全县共有织机2900台,从业人员5800多人。然而,无法确知这个数据里面是否排除了个体农家织户的布机拥有量及从业人数。到1937年时,全县铁机数猛增至20000多台,从业人员也发展到了4万多人,然而,在方志中予以特别提到的童太兴、舒仁记布厂,铁木机仅从80多台增长到170多台,工人也只增加了40多人[64]。与武汉手工织布业中的情形相仿,尽管黄冈县棉织业(包括乡村织布业与城镇中的小型织布厂)在当地产业结构中占有重要地位,但在行业内部,单个生产单位的规模是狭小的。因此,即使黄冈县的小型织布厂可能有所增长,但它与乡村农家织布业的差异却不大。其次,一个更为突出的现象是,很多城市小型织布厂都是旋办旋停,无法长期维持。前文提到过的钟祥县醒华织布厂开办不到一年,就因为“洋布”的冲击而倒闭。麻城模范大工厂则因大革命时代的政治动荡而破产。宜昌第一家纺织厂宜人组织机厂到1928年也被迫关闭了。客观地说,民国时期湖北的城市小型织布厂普遍并无多大起色,加之规模局限性,因此对于湖北纺织工业而言,其经济意义有限。

在这些小型织布厂中,宜昌的高万顺织布厂绩效颇为突出,因此,以之为个案加以考察,当能找到决定城市小型织布厂发展的一般因素。从高万顺织布厂在抗战前的整个发展历程来看,改良生产工具,提高工艺水平,是使其走向兴旺的主要因素。如前所述,小型织布厂主要生产比一般土布具有更高附加值的棉织品,因此,产品的工艺水平很大程度上决定了其竞争力。当时,在织布机的综片上面安装有楼子(长江下游称为“提花龙头”),可设计不同的提花织纹组合,由小楼子提动多块综片,形成织物上的不同花纹,综片越多,花纹图案的变化就越大。那时候宜昌同业最多用十几块综,高万顺的技师崔仲桥则独具匠心,大胆地采用了32块综,其办法是将综框木制作得薄而宽,每块综之间上下错开排列,这样就能够织出复杂的几何图案,取得对于同业的工艺优势。1934年崔仲桥被外地一家机坊挖走以后,高万顺从汉口某织布厂高薪请来技师胡学清,胡学清设计的织纹组合,不但提花图纹各异,且编配多种色纱,织成的布色泽鲜艳,从而为高万顺保住了工艺优势。再如,1933年同城的民生机坊派人到上海绘制了一张捻双股纱摇车的图纸,回宜昌后请木匠按照图纸制作了一部摇车,将32支双股纱与红色人造丝捻好,上织机织成红光闪闪的“太阳呢”,产品很畅销。高万顺不惜重金也找人做了一部摇车,不但织出太阳呢,还配银白色人造丝织成“月星呢”,备受城乡姑娘喜欢,一时成为抢手货。此外,高万顺还模仿上海三友实业社生产“自由布”并对之加以改进。可以说,高万顺布厂的发展史就是一部不断进行工艺改良的历史,不仅有模仿,更有创新。在这种技术导向的企业文化引领下,加上高万顺的经营者善于按时令组织生产,又在厂内自设“内字号”进行大批发,这家小型织布厂的产品也就畅销于鄂西、川东、湘西等地了[65]。从高万顺的例子可以看到,对城市小型织布厂而言,工艺技术是决定其竞争力的首要因素。

除了小型织布厂外,当时湖北的城市中还兴起了专门化的小型印染厂。和传统纺织业一样,湖北的印染业长期处于手工业阶段。1924年,汉口隆昌染厂开始使用烧毛机、烘布机和拉幅机等设备,这是湖北印染业利用机器的开端。至1930年代初,湖北共有小型机器染厂6家,年染布能力可达400万米左右。其中,较有实力者为1929年创办于武汉的东华染整厂。该厂每月染布量可达70000米左右,年平均营业额为30万元左右,染绸缎纯利润率约为40%,染布匹约为30%[66]。由此可见,印染业有相对比较广阔的市场空间,而这与武汉四大纱厂自身染整能力不足有密切关系。不过,湖北的小型印染厂不仅规模小,而且数量过少,对产业竞争力来说意义有限。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。