开埠通商所带来的市场变化直接影响了湖北传统棉纺织业的生产模式。一方面,洋纱、洋布的进口对农民自纺自织的土纱土布构成了竞争,侵蚀了其部分市场;另一方面,洋纱的进口反而促成了传统棉纺织业中的纺织分离,在导致部分地区乡村纺纱业衰落的同时,提高了乡村织布业的效率,使土布在市场上获得了与洋布一较高下的竞争力,也就为乡村棉织业的转型准备了前提。此外,口岸城市经济腹地的延续与扩大继续为湖北乡村棉纺织业提供着一个广阔的区域外市场。然而,整体上来看,晚清时期湖北的乡村棉纺织业未改变其农家副业的基本制度形态,其重组仍相当有限。

(一)洋纱洋布的竞争及其影响

棉纺织业是英国第一次工业革命时期的先导产业,机制棉纱、棉布也是自第一次鸦片战争以后资本主义列强极力在中国推销的产品。机器生产的洋纱、洋布与中国手工纺织的土纱、土布相比,存在着生产率上的差异,不过,其对于土纱、土布的排挤是一个不平衡的过程。大体而言,土纱遭到了洋纱的强烈排斥,乡村手工棉纺业也受到了巨大的打击,而土布生产反而能利用机纱供给解决织造过程中的瓶颈问题,反过来对洋布构成有力竞争。由下图可见,1840—1894年洋纱(此时国内也开始生产机纱,其对于乡村手纺纱的排挤与进口纱具有相同的经济效果)对于土纱的排挤相当迅猛:

图2-1 洋(机)纱排挤土纱的过程(1840—1894)

整理自许涤新,吴承明主编:《中国资本主义发展史》第2卷,人民出版社2005年版,第278页。

在半个世纪的时间里,洋(机)纱排挤了1/4的土纱,这对于中国乡村手纺业自然是很大的打击。而在同一时段内,洋(机)布对于土布的排挤仅达到14.15%[3],比之洋(机)纱对于土纱的排挤过程要缓慢得多。相反,土布织户采用洋纱织布,得以缩短劳动时间,提高效率,以至于能够降低生产成本,增强同洋布对抗的市场竞争力。到19世纪末,英国驻重庆领事指出了洋纱、洋布在中国市场上的地位差异:“本地人以洋布为不适于用,制为内衣,谓夏热而冬凉,以其本地手机所织之布,疏而经久者为尚。惟市中商人,多用洋布为衣服耳。洋纱则进口货中最为畅销。”[4]由此,可以认为,洋纱的进口以一种特殊的方式促成了中国传统棉纺织业的重组,一方面它摧毁了中国众多地区的乡村棉纺业,另一方面则巩固了乡村棉织业,甚至促成部分地区的乡村棉织业开始向新形态演化。学界对这一宏观历史进程多有深入探讨,下文拟具体考察晚清湖北传统棉纺织业所发生的变化。

前文已经提到,开埠通商以后,湖北市场的贸易格局发生了改变,洋纱、洋布成为大宗交易商品,并通过汉口等口岸城市输往各腹地销售。洋纱的行销甚至催生了棉纱业这一新兴商业。据业内人士回忆,汉口本无棉纱这一行业,“直到前清光绪年间,才有少数贩卖棉纱(当时称为洋纱)[5]的摊户,他们也不是专营棉纱,而是同带子、栏杆、花边等商品一起兼营的。棉纱来源是由经营洋广杂货的商号从广州购进的印度产品,如‘红人枪’、‘红洋房’等牌子棉纱”[6]。在中国开埠通商之初,印度棉纱在中国市场上占有很大份额,这一点可以从上述回忆中得到佐证。同时,由上述回忆可见洋纱对于中国内陆腹地的渗透是一个缓慢的过程,因为直到光绪年间汉口这一中南地区的市场中心尚未分化出单独的棉纱业,可见其行业规模并不显著。但到甲午战后,已经可以看到这样的报道:“汉口洋纱一物,向由印度、日本运来者居多,而目下则无论何处之纱,概行畅销,价值较前已涨两余矣。”[7]到辛亥革命前夕,汉口的纱号已有20多家[8]。汉口棉纱商业从无到有、从小到大的崛起过程,正好从侧面反映了洋纱销售量的逐渐扩大。在湖北其他地区,洋纱也成为畅销货。据《光绪十七年宜昌口华洋贸易情形论略》,在宜昌市场上,“印度棉纱,逐年见增。去岁(1890年)由汉运宜,计69000余担,今岁多至83000余担,计值银172万余两,此为洋货中首屈一指之物”[9]。在清末,洋纱已成为湖北市场体系中的重要商品。

洋纱之所以能在湖北农村市场畅销,主要是因为其比土纱更易于纺织。如1899年6月的报道称汉口“销售棉纱以日本国所制为最旺,趸沽零买,几至无货应市。本省销路,又以天门县为最畅。盖由粗细合宜,便于梳织故也。现下行情甚高,如金大象、蓝鱼、金狮、十六子牌头,能售65、66两之谱”,到了7月,纱价在旺盛的需求下继续攀升:“棉纱一项,为本镇近年最旺生意,各国所制,又以日本十六子头为第一,数月以来,随到随销,几至无货应市。盖由粗细合度,便于四乡妇女之梳织故也。月初其价已渐至66两之谱,现因销场愈旺,此号价马,复递加一两有奇。各号家犹谓将来大有起色云。”“粗细合宜,便于梳织”无疑是日纱在市场上取得优势的重要原因。因为当时中国已有自制机纱,但在质量上比不过日纱,“又闻上海纺纱局所造粗紧异常,易结疙瘩,故织户均不乐买”[10]。因此,洋纱能排挤土纱乃至于国产机纱,是因为它在技术上更加具有竞争力。

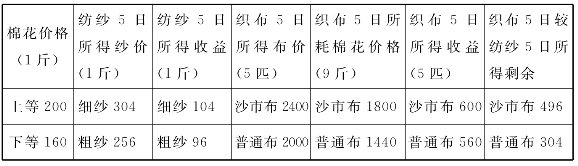

洋纱对土纱竞争的结果,使湖北农村部分地区出现了有限的纺织分离。根据一份常被引用的材料[11],可以计算出20世纪初湖北应山县农民纺纱与织布的不同收益。据记载,农民自用棉花纺1斤土纱需要5日,使用洋纱织1匹布仅需要1日。假定在相同的5天时间内,该农户只纺纱或只织布,则扣除棉花成本后,其所获收益比较如下:

表2-2 清末湖北应山县农民纺与织收益估算比较 价格单位:文(https://www.xing528.com)

说明:(1)原材料中假定纺细纱使用上等棉花,纺粗纱使用下等棉花,故假定织市价较高的沙市布用上等棉花,织普通布用下等棉花。(2)据原材料,织布1匹所耗下等棉花价值为288文,则1匹布需用棉1.8斤。

由于农民纺纱5日才能得1斤纱,织布1日即可得布1匹,因此,在单位时间内,一个既纺纱又织布的农民所得收益显然要少于专门织布的农民。在利益比较的驱动下,农民自然会舍纺纱而专事织布。这种专业化重组也正是洋纱进口给中国乡村棉纺织业生产模式带来的巨大影响。

不过,有必要看到湖北乡村棉纺织业生产模式的改变带着相当大的局限性。湖北乡村棉纺织业作为农家副业的基本制度形态并未因洋纱的使用而发生改变,纺织分离乃至耕织分离还是很遥远的事情。例如,尽管从当时的报刊上可以看到洋纱供不应求以致纱价不断上扬的报道,但与此同时,“洋纱滞销”的新闻亦不时见诸报端:“洋纱一项,由上海运汉行销,四乡藉供纺织,最称旺相。现值播种分秧,四乡农民均极忙迫,凡以纺织为事者,亦皆出作入息,无陈可乘。故本镇洋纱,价尚平平,而销路极形滞塞。”[12]这则报道既肯定了洋纱在汉口市场上属于畅销商品,又指出了其价格波动的季节性,而洋纱价格的起伏又是由湖北乡村棉纺织业的季节性决定的。该则报道显示,一旦农民忙于播种分秧等农事,则连“以纺织为事”的农户也无暇纺织。同时,这种现象表明晚清时期机制洋纱的竞争对于湖北乡村棉纺织业的冲击是有限的,而造成此种局面的原因与当时湖北农民购买力的低下不无关系。1905年,汉口棉纱输入额为250000余担,约值600余万两,日本驻汉总领事水野幸吉称这一数额“比之前数年,减额不少”,而他的分析认为:“盖因该年之不熟,农民卖却其农作物,因受铜货价格急激下落之影响,而减其购买力,故也。”[13]在农家副业的制度约束下,农民在农闲时的纺纱织布并非以市场为导向的专业化生产,只是农作之余补贴家用的维生手段。因此,一旦农民出现资金匮乏的情形,自然也没有必要非购买洋纱织布不可。而要打破这种制度桎梏,仅凭小农个体家庭的力量显然是远远不够的。

以上所述为开埠以后洋纱渗透湖北的情形,大体上表现为洋纱对土纱的排挤,与之相比,洋布和土布的竞争更为胶着。总体来看,尽管洋布也侵蚀了土布的一部分市场,但还是受到了乡村织布业的强劲抵制。汉口开埠之初的1861年,外商就看准了这一市场倾销洋布的潜力,并估计运至汉口出售的外国棉纺织品将达到25000吨左右[14]。到19世纪末,沙市经营洋布买卖的大字号有数十家,输入洋布种类多达31种,“荆沙四乡需用者多”[15]。但同样是在沙市,又可以看到这样的报道:“洋布类不问何国产,其需用不多,因虽质善价廉,以作衣服,则不耐久。故此类入沙市后,乃系分输他方销之。因沙市本有土布,质坚价廉,又耐久,其破褴者尚足以充杂巾,及填补鞵(俗作鞋)底之用故也。”[16]这两则史料属于同一年代,且均出自日本观察者眼中,但彼此几乎完全矛盾,系因其各反映了当时湖北洋布销售情形的一个侧面。与土布相比,洋布最大的优点是外观新颖,因此颇受城市及农村富裕阶层消费者的喜爱。在沙市输入的外国织物中,毛织品“惟中产以上之人,多需用之,以制冬季衣服、铺盖、帷帐类”,棉织品则“中产以下人以制衣类,通四季皆需用之”[17],实际上,这里提到的“中产以下人”多半也是市民阶层。而与洋布相比,土布则不仅价格低廉,更有“耐久”的质量属性,因此能够满足占人口绝大多数的农民的特殊偏好,使得洋布“需用不多”。日人水野幸吉指出,湖北土布能够抗拒洋布,既因为其“实用、耐久、利用”等品质更加满足农民的消费偏好,又因为农民自织土布不仅可以自己使用,还可以将多余的产品拿到市场上贩卖以补贴家用。同时,水野幸吉指出了湖北土布存在着改良的可能性[18]。总之,可以肯定的是,开埠通商以后,湖北乡村织布业不仅没有被洋布进口所摧毁,反而利用洋纱进口获得了强化。

(二)湖北乡村棉织业的市场

到清代中期为止,湖北产生了若干驰名于全国的棉布,如德安府布、荆庄大布等。不过,总的来说,明清时期湖北的棉布在品种上是比较有限的。例如,《广东新语》中曾提到清初湖北的“咸宁大布”行销于岭南,今人也多每以咸宁大布为湖北传统棉布的代表。然而,地处鄂东南的咸宁地区并不适于植棉,其纺织业以出产葛布而更闻名[19]。再如,鄂东地区虽以生产景庄布闻名,但景庄布的产生也是开埠通商以后的事情了。据记载,清朝前期的“黄冈土布”条幅极窄,厚薄不匀,布面粗糙,到光绪末年引进铁木混合织机和机纺细纱以后,才生产出景庄布,并因其织造紧密、布面平整等优点而俏销于江西、贵州、四川等地[20]。由此可见,湖北乡村棉织业的品种创新和市场开拓,与开埠通商所带来的影响是分不开的。此外,开埠以后,汉口的商业腹地有所扩张,加之机制洋纱的使用促进了乡村土布业的发展,湖北棉织品的区域外市场在巩固原有基础的同时亦有所扩大,具体来说包括两个方面:其一,巩固并扩大了在西南腹地的市场占有率,并维持了西北市场上的销路;其二,在东部市场上也有更多湖北土布销售。

中国的西南地区在清代属于棉纺织业较为落后的地区,直到20世纪初,亦未从整体上摆脱欠发达特征,这就使其对湖北土布的需求得到了延续。1900年大阪《朝日新闻》对四川省的棉布业有如下报道:“四川一省手工织布业殊盛,然到底尚不敷其需用,而屡输入湖北省织品,以补其不足。而自湖北省入四川省,概积载民船,其量不揭于中国税关统计表,故不得其详细。由可信某官吏之报,则曰,其年年输入重庆之额20万匹,输入叙府者25万匹,输入雅州者34万匹。(一匹约二丈三尺)”[21]报道中的官吏估计湖北入川土布的总数为79万匹,而据吴承明估计,清代中叶湖北进入全国市场销售的棉布每年不下100万匹,由此既可以看到四川市场对于湖北棉布的重大价值,又可以推断清末无论是四川省对于棉布的需求量,还是湖北乡村棉织业的生产能力,都有了极大的增长。

与四川相近的情形也出现在贵州省,有报道称:“湖北所制织物,自汉口横洞庭湖,经镇远府,输入此地甚多。湖北棉布区为三种,各命以制产地名,曰阳逻布,曰狗县布,曰湖鹿崔布,其布皆印输出商人之店号。阳逻布最上,以手纺纱为原料。狗县布次之,以机器制棉丝为横,以手纺丝为纵,而织成之品质均分三等。”[22]上述材料中的“狗县布”与“湖鹿崔布”究竟产于湖北何地,已难以考证。值得注意的是,文中提到的阳逻布以手纺纱为原料,反而较掺用机纱的棉布为上品,这说明了消费者偏好这种传统结构是极其强大的。从这个意义上说,清末湖北土布在贵州地区的行销很明显地体现了历史的延续性。在云南,“沙市土布进口是一种创设已久的老买卖,其中竞争极为尖锐”,清末的外国观察者甚至认为“沙市土布对该省北部的大量输入”是当地织布业“特别值得注意”的“突出的特点”之一[23]。清末湖北土布在西南腹地的强势地位甚至引发了时人这样的感慨:“沙市为著名出布之地,布分三种,销于中国之西,几达于缅甸之境。英国曼哲斯德布业虽盛,亦不能争此利也。”[24]这里所说的布无疑正是赫赫有名的荆庄大布。有一份19世纪末的贸易报告甚至直接将沙市喻为“中国西部的曼彻斯特”[25]。总之,开埠通商以后,四川、云南、贵州等地是清末湖北乡村织布业名副其实的市场腹地。

在西北市场上,湖北土布亦占有一定地位。山、陕商人从很早的时代起就开始在湖北各县设庄收布,运往陕西、甘肃等地销售。在20世纪初的应山县,陕西布帮“春秋二季开市,预着庙僧,咨会各行某聚会,公择吉期,议定时价开庄”[26]。从经济地理的角度说,陕南的商业通道主要以汉江水运为主,与湖北、四川形成一个市场联系整体,这使其纳入了汉口的辐射范围之内,而从汉口运往该地的大宗货物就包括布匹,这些布匹除一部分由本地销售外,其余大多销往甘肃[27]。不过,总的来说,对湖北土布而言,西北市场的地位不如西南腹地那么重要。但两者共同构成了清末湖北土布最主要的区域外市场,这一点,湖广总督张之洞是看得很清楚的:“向来四川、湖南、河南、陕西皆销湖北棉布,湘江沿汉岁运甚多,实为鄂民生计之一大宗。”[28]

综上所述,清末湖北乡村棉织业在开埠通商以后仍然拥有较为广阔的区域外市场,尤其是巩固了具有战略意义的西南腹地,这是因为中国棉纺织业地理分布按资源比较优势展开的历史格局并未出现大的变动。清末湖北土布业的区域外市场体现了历史的延续性,然而,该产业的制度形态也体现了历史的延续性。从这个意义上说,巨大的区域外市场未能驱动湖北土布业发生本质上的变革。开埠通商以后,湖北农村的传统棉纺织业只经历了有限的重组,真正的革新来自城市新式棉纺织工业的移植。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。