清代湖北棉纺织业的省内布局依赖于自然资源禀赋的比较优势,而在整个中国的棉纺织业布局中,湖北也因其得天独厚的条件而取得优势地位。清代湖北棉纺织业的外销市场主要侧重于西北、西南各地,不过,这一市场结构依赖于长途贸易,而长途贸易的基础在于整个湖北地区以汉口为中心的市场体系的发育。能够支撑长途贸易的市场架构,加上适宜植棉的自然条件,为湖北棉纺织业赢得了广阔的市场腹地。

(一)省内市场体系对棉制品外销的影响

湖北境内的经济地理格局,汉唐时期,因政治上与其西北向的长安之联系,以襄阳和荆州为重心。襄阳是“南船北马”的交界点,荆州则为长江过峡入川的要塞。自唐后期开始,湖北区域内的经济重心开始向东南偏移[23]。到了南宋,明清时代以武汉一带为中心集散物资的流通格局已然出现[24]。明成化年间,汉水改道使汉口脱离汉阳最终形成。到清乾隆年间,汉口真正成为商业巨镇。

汉口的崛起得益于其地缘优势。湖北居于天下之中,本身就得地理之便而易于发展商贸,章学诚谓:“湖北地连七部,襟带江汉,号称泽国,居民多濒水,资舟楫之利,通商贾之财,东西上下,绵亘千八百里,随山川形势而成都会,随都会聚落而大小镇市启焉。”[25]汉口在湖北内部又占有特殊地利。清代刘献廷在《广阳杂记》中描述汉口的一段话常为世人引用:“汉口不特为楚省咽喉,而云、贵、四川、湖南、广西、陕西、河南、江西之货,皆于此焉转输。虽欲不雄天下,不可得也。天下有四聚,北则京师,南则佛山,东则苏州,西则汉口。然东海之滨,苏州而外,更有芜湖、扬州、江宁、杭州以分其势。西则惟汉口耳。”[26]这段话说明:其一,汉口的优势来自“楚省咽喉”的地理位置,便于展开转运贸易,所谓“东达吴会,西通巴蜀,是以瑰货方至”[27]。其二,汉口的商业腹地包括云、贵、四川、湖南、广西、陕西、河南、江西等省,诚如施坚雅(G.Skinner)所言:“在描述河南、山西、贵州、广西等省份时,人们可以看出,每个省都有某一部分处于大都市武汉的庞大的辐射范围之中。”[28]其三,在全国商业地理格局中,汉口属于中西部地区的中心市场,而且在大的区域内无与匹敌者。正因为汉口地位如此重要,因此,到了清朝中期,“十府州商贾所需于外部之物,无不取给于汉镇,而外部所需于湖北者,如山陕需武昌之茶,苏湖仰荆襄之米。桐油、墨烟下资江浙,杉木、烟叶运行北直,亦皆于此取给焉”[29]。一方面,汉口在湖北省内发挥着经济中心的作用,各府州的商人都来汉口市场购买所需的外省商品;另一方面,汉口亦担当着区域间贸易市场的功能。

除了汉口以外,明清时期湖北较为繁荣的沿江城市尚有沙市、宜昌、老河口等。沙市位于江陵县城东南十五里,南临长江,北控襄汉,地缘状况与汉口相似。早在明代,沙市便作为中转贸易口岸而繁盛一时,清初,刘献廷如此追忆:“荆州沙市,明末极盛,列巷九十九条,每行占一巷。舟车辐辏,繁盛甲宇内。即今京师、姑苏皆不及也。”不过,到了刘献廷的时代,“今则寥寥一带尔”[30]。随着清朝统治的稳固,沙市的社会经济也慢慢复苏。到清代中后期,沙市已重新被称为楚地“名镇”,所谓“通南北诸省,贾商扬帆而来者至数千艘。向晚莲灯远映,照耀若白昼”[31]。宜昌“扼荆襄之门户、川楚之咽喉”,在明代除食盐运输及米市贸易外,很少有其他贸易和行人往来,城市发展极为有限。到了康熙时期,宜昌真正发展起来。不过,直到咸同时期“川盐济鄂”实施以前,宜昌城市的发展还处于初级阶段[32]。老河口地处鄂豫交界处,是湖北与北方市场联系的要道。此外,襄阳、岳家口等镇市也都发挥了一定的中转作用。

总体来看,到鸦片战争前,湖北形成了以汉口为中心,以沙市、宜昌、老河口、岳家口等城市为次级中心的市场体系。该市场体系主要依靠转运贸易而兴盛,并因湖北的区位优势而成为中国西南地区与东部市场联系的重要纽带。前述汉口的商业腹地大半属于西南省份,而沙市、宜昌的兴起更是因为与四川市场的联系所致。清代湖北市场体系的这种特征自然极大地决定了湖北棉货(包括棉花与棉制品)的流向。荆沙地区的“蜀客”从董市、江口买棉花、棉布入川,称其为楚棉、楚布。当地棉布“西走蜀黔,南走百粤”,获得了很大的利润。同时,刘献廷认为在东部地区,“苏州而外,更有芜湖、扬州、江宁、杭州以分其势”,西部的重要市场中心则只有汉口。湖北市场体系的这一特征又决定了汉口这一中心城市在纺织品贸易中发挥着特殊重要的作用。明清时期汉口是华中地区最大的棉花市场,棉布交易量也极大。当时汉口市场上布匹的种类繁多,产地各异:“徽布、楚布,布色毛蓝、京青、洋青、墨青,布纹斗纹,纸布,假高丽布,来自苏州、松江,小布来自黄陂、孝感,沔阳青、巴河青、监利梭则以其地著名”,以上为棉布,此外,“葛来自祁阳,通城亦有之,夏布来自湖南浏阳、江西宜黄”[33]。汉口纺织品市场吸引了其腹地乡村的农民将自己生产的棉布运来交易。如汉阳县的索河集,“夏秋水涨,贸迁者甚辐辏。平时,则收买白布,转贩汉镇。小民夜成匹,朝咸来贸焉”[34]。另一方面,外地商人也到汉口来购买棉制品运往区域外市场,“四方来贸者,辄盈千累百,捆载以去”[35]。

清代湖北以汉口为中心的市场体系构成了该省棉制品贸易的基础,各地外销棉布通过汉口、沙市等市镇被运往外省销售。如果将清代湖北棉纺织业的地理分布与这一市场体系结合起来考虑,又会发现,两者之间存在着一定的联系。首先,五大棉纺织区皆在汉口的辐射范围之内,受汉口市场的影响。其次,武汉地区、鄂东地区受汉口的直接影响较大,其棉布通过汉口与全国市场广泛联系,因而能够“南北均销”。荆沙地区与西南市场联系更为密切,也因为沙市的市场腹地虽广及全国,但以西南地区为主。鄂北、鄂中地区通过汉水而与汉口市场产生密切联系,鄂北地区的老河口则成为湖北棉布北销的一个中转市场。鄂西地区棉纺织业不甚发达,但能够通过宜昌、沙市开展棉货贸易。整体而言,湖北市场体系的地缘层级影响了各棉纺织区产品在区域外市场上不同的走向。而湖北市场体系内各市镇的区位优势对于明清湖北棉制品广销于全国发挥了基础性的作用。

(二)产业比较优势与湖北棉制品的市场腹地

表面上看,棉花种植和棉纺织各业在中国的分布极其广泛,实际上,无论是从时间上还是从空间上看,古代中国棉业的发展均极不平衡,部分地区拥有发展相关产业的比较优势,其余地区则缺乏相应优势。

一般认为,到明代,棉业已成为中国国民经济的重要构成部分,李时珍称木棉“宋末始入江南,今则遍及江北与中州矣。不蚕而绵,不麻而布,利被天下,其益大哉”[36],既指出了当时棉花种植的广泛,又指出棉纺织所带来的巨大经济收益。据加藤繁检索200余种明代地方志,发现出产棉花、棉布之地有:北直隶2府1州1县,山东布政司2府4县,山西5府1州,河南2府2县,陕西2州4县,今江苏的2府2州6县,今安徽的1府2州1县,江西7府2县,浙江4府7县,今湖北6府,今湖南6府1县,四川1府1县,福建4府1县,广东8府,广西1州,云南4府,贵州1府,还有辽东亦产棉布[37]。即使加藤繁的统计有遗漏,亦可看出明代的棉花种植与棉布生产遍及中国各地。不过,从加藤繁的统计中也可看到区域上的不平衡性。入清以后,这种不平衡性就愈加明显。(https://www.xing528.com)

尽管棉株对自然条件的要求异常宽泛,但这并不意味着所有地区都适宜植棉。明初,政府曾以强制手段推行棉花种植,但该政策无视自然条件的差异,难于贯彻,故明廷不久即改弦易辙,变强制为激励,通过对棉田减免赋税等政策来诱导农民扩大棉花种植。这种行政力量的强大作用是前文所述明代棉花种植遍及各地的重要原因。不过,即使如此,棉布生产也仍然不平衡。清朝建立以后,放弃了明朝对于棉花种植与棉布生产的奖励措施,这就造成了中国棉纺织业的重新布局。在这一调整过程中,宋元时期棉业领先于全国的闽广地区棉产日益衰微。实际上,闽广棉花种植的萎缩自明代就开始了,究其原因,植棉“终非其地之所宜”[38]。对棉花种植这种依赖于自然条件的经济行为而言,政策的力量终究是有其限度的。不过,要再一次强调的是,棉花种植与棉纺织业之间不存在着严格的线性对等关系,闽广地区的棉植虽然衰退,棉纺织却仍较广泛。

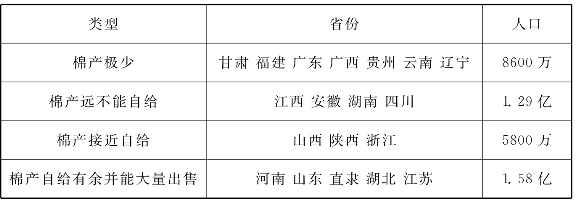

高王凌在其研究中对清代中期中国各省的棉花种植与棉纺织生产进行了类型区分,从中大致可以看到中国传统棉纺织业的地理格局,如下两个表格所示[39]:

表1-1 清代各省棉花种植格局

表1-2 清代各省棉纺织格局

上面两个表格显示,清代棉花种植水平与棉纺织能力的分布大致是相吻合的。除了闽广地区以外,棉产极少的省份纺织能力也最为低下。江西、安徽、湖南、四川的棉产与纺织能力离自给均有较大距离。浙江的棉产与纺织能力皆处在中游水平。山西、陕西、河南的棉产尚可观,棉纺织能力却不甚高。江苏、湖北、直隶和山东则既是产棉大省,又是棉布输出大省。进一步说,可以认为棉产数量与棉纺织能力的高度相关性,证明了中国传统棉纺织业以农家副业为其基本形态,棉纺织生产依赖于棉花供给,植棉—纺纱—织布这3个生产环节呈现出一体化特征。同时,那些不宜于栽种棉花的地区对棉货有着相当的需求,从而为江苏、直隶、湖北等地的棉花、棉布创造了巨大的区域外市场。当然,陕西、河南等产棉而棉纺织不甚发达的地区则具有进一步发展的潜力。

由此可见,在整个中国市场上,湖北棉纺织业拥有得天独厚的比较优势。从表1-2可知,清代尚有不少省份因种种原因而棉纺织能力极低或无法实现棉制品自给,这些省份对棉布的需求成为湖北棉纺织业潜在的巨大市场。更为重要的是,在这些需要输入棉制品的省份中,有不少是汉口等湖北市镇的商业腹地,这为湖北棉布的外销提供了商路保障。在刘献廷笔下,汉口的腹地包括云南、贵州、四川、湖南、广西、陕西、河南、江西,这些省份恰好都是棉纺织业不甚发达的地区。当时,全国的棉纺织业中心无疑是江南,而江南棉业势力所不能及的地区,大约只有中南和西南市场,故有学者论曰“仅就棉业而论,湖北对于西南,在某种程度上颇像是江苏之对中国”[40]。拥有庞大人口数量的四川是一个著名的缺棉省份,清代中期该省大量从湖北输入棉花、棉布,在荆沙地区,“蜀客贳布者相接踵”。四川夔州府大宁县的棉花“仅产邑之附郭一带,土人纺织成布,质虽粗而耐久,其装絮衣被及细布,仍运自荆宜,以邑产不广也”。西昌县“清代宁属均服用陕帮采办入宁之广布(购自沙市一带,故称广布)”。阆中县“利之厚者,莫过于转贩丝布。收本地之丝,载至湖北沙市、汉口变卖,随即买布而归。邑中人之致富者,率以操此业”[41]。贵州贵阳地区所用的湖北棉布,“岁千亿万匹”,息烽县则先后流行过来自湖北的嘴布、阳逻布及葛仙布、黄州大布[42]。云南昭通“所需棉布,皆资楚蜀”,宣威所用“广布多产于湖北沙市”[43]。除了西南市场以外,早在明代,湖北棉布还进入了广东,粤省“冬布多至自吴楚,松江之梭布,咸宁之大布,贾人络绎而来”[44]。在自然资源禀赋比较优势差异的诱导下,清代湖北棉布大量进入国内市场流通。据吴承明估计,当时全国进入长距离运销的棉布共约4500万匹,江南苏松地区4000万匹,占绝对优势,湖北不下100万匹[45],数量也相当可观。毫无疑问,清代中国棉纺织业格局是有利于湖北传统棉纺织业发展壮大的。

综上所述,可以对清代中叶湖北传统棉纺织业进行这样的定位:一方面,与江南相比,湖北棉布生产仍有差距,甚至于它本身还要从江南进口布匹;另一方面,湖北棉布在全国市场尤其是西南市场上又对江南棉布构成了强劲的竞争,将江南棉布从其若干传统市场上排挤了出去[46]。整个清代,湖北棉布“其精者皆远行滇、黔、秦、蜀、晋、豫诸省,府布佳者,东南吴皖之民亦珍焉”[47]。因此,在盛清时代,湖北棉纺织业在整个中国棉纺织业格局中虽非领导者,但亦居于上游。当时,中国棉纺织业大致形成了这样的雁阵:江苏—湖北、直隶、山东—浙江、福建、广东—其他地区。在这一雁阵中,湖北棉纺织工业拥有强大的竞争力,以及广阔的市场腹地[48]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。