IPCC第五次评估报告再一次确认了全球气候变暖的事实,并指出:人类活动极有可能是20世纪中期以来全球气候变暖的主要原因,可能性在95% 以上,而过去的130年全球升温0.85℃。《巴黎气候变化协定》提出把全球平均地表气温上升幅度控制在较工业化前水平的2℃之内,并努力限制在1.5℃之内。这是第一个使全球2℃升温目标具备法律效力的国际条约,21世纪末及以后全球平均地表变暖主要取决于累积的二氧化碳排放,通过对2100年控制升温不超过工业化前2℃的目标下进行二氧化碳排放量测算,发现未来留给人类的碳排放空间极其有限。

根据《联合国气候变化框架公约》和《巴黎气候变化协定》的要求,各国将以“自主贡献”的方式参与全球应对气候变化行动。发达国家将继续带头减排,并加强对发展中国家的资金、技术和能力建设支持,帮助后者减缓和适应气候变化。在2015年举办的全球气候变化巴黎大会上,已有184个国家提交了应对气候变化“国家自主贡献”文件,涵盖全球碳排放量的97.9%。为了应对全球气候变化,世界主要国家和地区都制定并实施了直接针对温室气体减排的气候变化目标和政策。

(1) 欧盟

欧盟及其主要成员国在应对气候变化方面一直持积极态度,较早出台了一系列政策及法律,主要集中于提高能源效率、促进开发可再生能源、实施温室气体排放权交易等领域。2005年1月,欧盟启动了碳排放交易体系(EU ETS)。目前已发展成为世界上最大的碳排放贸易市场。

2008年12月,欧盟首脑会议通过了《气候行动和可再生能源一揽子计划》。该计划的核心内容是“20 - 20 - 20”行动,即承诺到2020年欧盟温室气体排放量将在1990年基础上减少20%,若达成新的国际气候协议(其他发达国家相应大幅度减排,先进的发展中国家也承担相应义务),欧盟则承诺减少30%;可再生能源占总能源比例达到20%,运输部门中生物燃料占总燃料消费的比例不低于10%;能源效率将提高20%。

(2) 英国

为了实现《京都议定书》规定的减排目标,英国政府提出了气候变化税(Climate Change Levy),自2001年4月开始在非民用能源用户中征收。2008年英国率先颁布了应对气候变化的专项立法《气候变化法》,系统规定英国应对气候变化的法律制度框架。同年,英国批准了《气候变化法案(Climate Change Act)》,这使英国成为世界上首个将温室气体减排目标写进法律的国家。按照该法律,英国本届及下届政府必须致力于削减二氧化碳以及其他温室气体的排放,到2050年达到减排80%的目标。

英国应对气候变化的政策主要包括对企业的约束和激励政策、节能和开发新能源政策、针对家庭减排的激励政策。2006年起英国碳信托公司(Carbon Trust)开展了“碳削减标志计划”,成为开创低碳产品认证的先锋。2008年10月英国标准协会正式发布了《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》,目前很多国家或私人企业所进行的产品碳排放评估活动在不同程度上参考了该标准。

(3) 德国

德国应对气候变化主要通过立法手段,2003年颁布了《可再生能源优化法》,2004年颁布了《可再生能源法修订案》,根据法案要求,到2020年,德国的可再生能源发电量占总发电量的20%。德国联邦政府出于“应对气候变化和维护能源安全”两个目的,于2007年通过了“能源利用和气候保护一揽子方案”。该方案是德国政府气候保护政策的指导性文件,包括转变经济、发展技术、制定法律、开展合作等29项具体措施,其主要目的是提高能源效率和促成可再生能源的更广泛的利用。在气候保护方面,方案最主要的目标是2020年将温室气体排放在1990年的基础上降低40%。

(4) 法国

2000年法国颁布了《控制温室效应国家计划》,并提出目标,在2008—2012年期间,将《京都议定书》规定的六种温室气体[1]的排放总量限制在1990年的1.44亿吨以下。2005年法国发布了《法国适应气候变化战略》,将气候变化风险的科学评估与实施适应行动计划有机地结合起来,设立了四个总体目标:优先考虑公共安全与健康,保护人员和物品;考虑社会各方面问题,在风险到来之前缓和不平等现象;降低成本并使收益最大化;保护自然环境。

(5) 美国

美国是唯一未签订《京都协议书》的发达国家,奥巴马政府就职后,气候变化成为奥巴马政府内外政策中仅次于推动美国经济尽快复苏的优先议程。2009年美国众议院通过了《美国清洁能源与安全法案》,表明美国的气候政策迈出了积极一步。该法案内容主要包括:确立“总量控制与交易”制度、清洁能源条款、能效标准、建设碳捕集与封存设施以及其他条款等。其中设定了碳减排目标,相对于2005年的排放水平,到2020年削减17%,到2050年削减83%。美国在州一级层次上应对气候变化的行动较为积极。加利福尼亚州、缅因州等20余州都采取了自愿行动,提出了削减温室气体的控制目标。(https://www.xing528.com)

根据《清洁空气法案》,美国环境保护局在其框架内对美国的温室气体减排进行监管。美国环境保护局已经建立了强制性的温室气体报告条例制度,设定了排放源的监控要求和年度报告时间限制,报告将涵盖超过13 000家排放单位,其排放量约占美国温室气体总排放量的85%~90%。此条例仅规定了报告要求,并无控制或使用要求,其目的旨在收集精确的、实时的温室气体信息,为未来的政策决策提供指导。

(6) 日本

日本政府应对气候变化的目标首先是将温室气体排放总量由增加尽快转为减少,在此基础上努力达到在《京都议定书》中所承诺的2008—2012年温室气体排放量比1990年减少6%。日本应对气候变化的法律体系较为完善,包括综合性法律、专项法和相关立法。综合性法律是1993年11月制定的《环境基本法》;专项法是1998年10月通过的《地球温暖化对策推进法》;相关立法主要是一系列利用能源方面的法律,包括《能源政策基本法》《关于促进新能源利用的特别措施法》《日本电力事业者新能源利用特别措施》等。为了减少二氧化碳等温室气体的排放,日本政府针对石油、煤炭、天然气等燃烧后排放二氧化碳的化石燃料从2007年1月起征收环境税。

(7) 印度

印度气候变化的国家行动计划中最具代表性的是印度政府于2008年6月30日发布的《气候变化国家行动计划》。印度还针对森林保护、可再生能源和新能源制定了《新森林法》《电力法案》和《能源法》。印度政府认为温室气体减排能否成功、最核心的问题主要集中在可再生能源的开发和能源的有效利用上。印度中央电力监管委员会(CERC)于2010年1月推出了一套针对国内可再生能源交易的全新政策,为印度打开价值数十亿美元的碳交易市场,这一政策的实施能够切实提升印度利用水电、风能、太阳能等清洁能源发电的比例。

(8) 中国

2009年11月中国政府主动公布了至2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%到45%的目标,并作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。在“十二五”规划纲要中,也首次将温室气体减排指标列入了约束性指标:中国单位国内生产总值能耗将降低16%,单位国内生产总值二氧化碳排放将降低17%,这相当于相对于2005年,能源强度下降32%,碳强度下降33%。

中国于2015年6月底提交了国家自主贡献文件,并确定了到2030年的行动目标,其中包括:二氧化碳排放在2030年左右达到峰值并争取尽早达峰;单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%,非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右,森林蓄积量比2005年增加45亿立方米左右。同时,在农业、林业、水资源等重点领域和城市、沿海、生态脆弱地区形成有效抵御气候变化风险的机制和能力,逐步完善预警和防灾减灾体系等。

中国坚持在可持续发展的框架下应对气候变化,坚持“共同但有区别责任”的原则。《京都议定书》没有规定发展中国家量化的减排任务,但中国一直积极应对全球气候变化,陆续制定了一系列气候变化行动计划,包括《可再生能源中长期发展规划》《气候变化国家评估报告》《中国应对气候变化国家方案》《中国应对气候变化科技专项行动》《中国应对气候变化的政策与行动》等。

在立法层面,中国已经进行了《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》等有利于减缓气候变化的能源立法与环境立法,特别是《中华人民共和国可再生能源法》和《中华人民共和国节约能源法》在发展可再生能源等清洁能源和降低温室气体排放量上做出了杰出贡献。目前,中国正在研究制定专门的气候变化法。

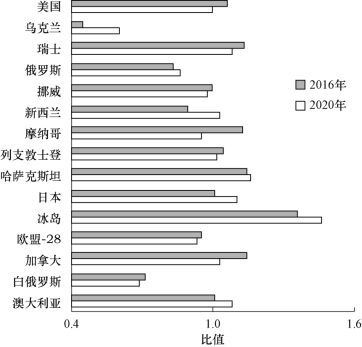

根据缔约方向《联合国气候变化框架公约》报告的温室气体排放清单数据和情景预测数据,祁悦等人梳理了截至2016年各方减排进展及现有政策情景下各方2020年履约的可能性(见图2.4)。结果显示,已经有部分经济体在2016年提前完成了2020年的目标,如欧盟、俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰等;部分国家在2016年取得了积极进展,如美国、日本、澳大利亚、挪威等;但加拿大、冰岛、哈萨克斯坦、瑞士、摩纳哥等国家目标完成进度并不理想。不难发现,发达国家普遍存在目标力度不足、核算规则不清晰和减排进展缓慢等问题。当前的国际气候合作机制下没有建立严格的履约机制,对于不能履约的缔约方没有有效的制约措施,发达国家2020年承诺兑现不力将对多边进程产生显著的负面影响,破坏缔约方之间的互信。更重要的是,2020年前行动不足将使得未来应对全球气候变化的挑战更加严峻,各方需采取更有力度的行动并付出更多的资金成本,这些额外的负担都将在一定程度上转嫁给发展中国家,中国作为第一排放大国和新兴经济体,可能将面临超出自身责任和能力的减排及出资压力。

图2.4 2020年全经济范围量化减排目标实施进展及预测

注:横坐标比值分别为2016年排放量、2020年预测排放量与2020年目标排放量的比值,

比值>1表示未实现目标,比值<1表示可实现目标。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。