抗日战争以后,随着“孤岛”地位的确立,在外商股票市场迅速发展的激励下,华商股票市场从1940年以后逐渐得以恢复与发展起来,特别是1941年12月8日太平洋战争爆发之后,日军进占租界,上海经济局势发生了很大变化,其时外汇冻结,外股、外币、政府公债均在禁止买卖之列,大量游资为求得归宿,群向中国股票集中,1942年上半年,当汪伪财政部公布所谓新旧法币脱离之时,伪中储券对法币之比率,由77、74、70、66、60、53,而降至50,币值日低,一般人为求资金安全,更是积极投资股票,于是经营股票的公司应运而生,由最初的几家、十几家增至145家,其中大多皆为过去经营黄金、纱花、钱兑业所改组。据调查,这145家股票公司,属1941年以前成立的10家,1941年成立的8家,1942年成立的127家;若以资本分类,则资金在10万元以内的56家,10万元以上20万元以下的72家,在20万元以上的17家。[22]随着华商股票投机的狂热,经营股票公司的增多,而股票流通筹码依然局限于旧有的数十种老股票,股票筹码日益枯竭,在此供求失衡状态下,于是新兴厂商、企业公司乘机崛起,大肆发行股票,并改变了传统的股票直接发行方式,更大范围内采取了通过中介机构将股票流入证券市场的间接发行方式。据统计1942年8月以后到当年底,通过股票公司上市的新股,几乎每周皆有,共计78家,它们分别是纺织业28家,新药业6家,印刷书纸业8家,饮食品业5家,化学工业2家,地产业3家,交通业8家,其他行业18家。[23]当时,由于既无法令束缚,又无机关管理,新股发行十分混乱,概括起来主要有以下几种发行方式:[24]

一、包揽发行。即某公司股份中公开招募的部分,全数包给另一个中介机构(当时主要是股票公司),由该承包机关代为行使发行权,而在此公开招募股份之中又往往半数先由承募机构认购,认股期满,如有招募未足额者,由代募机关认购足额,此种发行方式,名为公开,实属包揽。此外,尚有一种假公济私的包揽发行方式,即私相授受,直接操纵某项股票,使其价格腾涨,如某厂拟扩大增资,或改为股份有限公司组织,股额除由发起人认购外,其余部分决议向外界招募,发起人私下与某一机关订定,以每股10元票面之股票,作价11元或12元,全部由该公司包销。此一二元之升价,既非溢价,更非承募费用,仅归于发起人所有,饱入私囊,承揽此股票的公司,却又以更高价分包若干股票公司,一方面相互散布利多消息,使不明真相的投资者,愿出高价购进。

二、附加承募费之发行。股票在承募之时,除照规定的发行价格外,经手行号,尚须加征若干手续费,而此项多付之款,即称为承销费,属于承募机关之收益,与归属于公司之溢价有明显差别。

三、溢价发行。股票市值超过票面价格的发行。过去公司发行股票,通常以票面价格为实际发行价格,很少有溢价发行。而此时,一般厂商认为股票的利润太好,发行股票亦非难事,又见股票加价发行,一转手间即可获得高于照票面发行更为丰厚的利润,加上那时一般买卖股票的投资者很不成熟,根本不问公司本身的财产状况如何,营业的情形如何?只要是张股票就行,于是,厂商与股票商联手,溢价股票得以顺利发行。1942年10月,康元制罐厂首倡以10元票面溢价40元,以50元价格发行,其后,仿效进行溢价发行的公司有永兴地产、久安实业、大赉棉织、锦乐织造、光华染织、荣丰纱厂、开美科药厂、中法药房、新亚药厂等9家。但好景不长,这些厂发行的股票均因没有支撑,难孚众望,市价频频下跌,溢价股变成了跌价股,这种溢价发行仅维持了一年,就再也维持不下去了。

由于发行股票的利润太好,发行手续也不困难,并且创办新兴企业,只要发起人认足股款,一转手便可用高价向市场推销,因此,任何新创公司公开招股,认购者都拥挤不堪。甚至出高价请求发起人转让。例如1942年10月新亚建业公司招股的时候,1千万资本中由发起人认足800万元,其余200万元均仅新亚范围内各厂股东认缴,但招股期满时,认缴股款竟达5 000万元之多,结果按每认股千元摊4股40元了结。1943年春季新亚建业曾见每股70余元行市。[25]总计1942年一年中,新设厂商(包括合伙的改组为股份,廉价收进后,经整理再拍卖的,及独资的改组为股份的),计有51家(以股票上市流通者为限)。其中纺织业股18家,新药业股2家,交通业股4家,化学工业2家,印刷书纸业6家,饮食品业6家,地产业2家,其他11家。同时还有大统织染厂、中国布匹经销公司、中国连业汽车公司、国际汽车公司、中国国光印染厂、平安三飞客车公司、三乐实业公司、华伦造纸厂、中兴木业公司、同济染织厂、屈臣氏药房、祥生三轮车公司、振丰棉织厂、联华地产公司、保权工艺厂等27家,虽未正式上市,筹码在私人之间却已有授受。[26]

新创企业之外,以另一种姿态通过证券市场发行股票的,就是旧公司的改组增资,老公司鉴于新公司能够毫无凭借地发行股票,甚至溢价发行,加上当时没有主管机关管理与监督,谁来过问一个公司的增资,更不会来过问一个公司厂商的实际营业,是否需要那么多的资金,甚至可以没有资产负债表、营业报告书、损益计算书及财产目录等会计上的手续,也可贸然进行增资扩股。如中国国货公司,在1942年6月至11月的5个月间,一再增资,由300万元增至1 200万元;永安纱厂由原资本1 200万元,增至6 000万元;新亚酵素由100万元增至300万元;世界书局由300万元增至500万元;宁绍商轮由150万元增至300万元;丽华公司由70万元至170万元,中华商店由20万元增至50万元;中英药房由160万元增至240万元;信谊药厂由710万元增至2 000万元;康元制罐由200万元增至1 000万元;中法药房由500万元增至1 500万元;大中华火柴由365万元增至2 400万元,新亚药厂由800万元增至3 000万元。[27]增资的方法可分为两种:一种是升股增资,一种是现金增资。升股增资是由于资产因币值跌落,物价腾昂等原因而估值增加,公司即以估值增加部分按股加摊股票给予股东。现金增资是订定一期限由旧股东按所持股份比例认缴新股现金。普通多是升股增资、现金增资两者兼用。据统计,1942年上市股票的增资扩股共有20家;1943年最多,达145家,按行业分类分别是:金融股6家、百货股9家、纺织股46家、新药股17家、文化股8家、火柴股3家、造纸股3家、地产股7家、实业投资股13家、食品股6家、化学工业股18家、其他杂业股9家;1944年还有48家。[28](https://www.xing528.com)

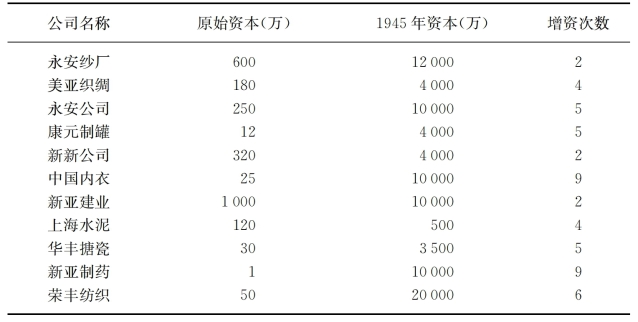

增资对于股票行市,具有极大的刺激性,一有增资风传,股票立即飞涨,尤其是公司当事人,不难于增资之前买进,又于增资之后卖出,一转手间,获利何止倍蓰?因此增资升股,风靡一时。不少公司在这几年间乘机反复多次增资,下面是几种成交频繁股票的增资次数表:

表4-1 抗日战争时上海主要股票增资次数表

注:原始资本包括初创时资本而言,如康元制罐及新亚制药之原始资本系指独资时代之资本,1945年资本系指日本投降前伪币资本数。

资料来源:王雄华:《上海华股市场的过去及将来》,《中央银行月报》(复刊)第1卷第1期(1946年1月)。

由表4-1观察,可知企业增资风气之盛。上表所列增资次数大都在1940年以后,而1942、1943两年增资次数尤占绝对多数。可见当时风气,不问增资是否有事实上需要而只要借此能提高股票行市以达圈钱目的,便无所不用其极。另一种恶劣的现象是每逢现金增股时,限股东在一极短时期间缴款,中小股东每因不及措筹而放弃权利,大股东借此兼并股份,一转手间再在市场高价售出。此时企业纷纷增资扩股,客观上还由于:一,通货膨胀日益严重,企业资本因币值下跌、物价上涨因素的影响,需要重新估价;二,中储券发行了,汪伪政府也要求公司企业进行币值换算。

总之,抗日战争时上海华商证券市场上的股票发行已经改变了过去传统的股票发行方式,既有新公司股票的发行上市,更有老公司的增资扩股,不过新公司股票的发行主要集中在1942~1943年9月汪伪华商证券交易所建立之前的混乱时期,而老公司的增资扩股则持续的时间相对较长,从1942年一直延续到1944年。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。