南京国民政府成立后,于1929年颁布了《交易所法》,其中规定买卖有价证券或买卖同种物品之交易所,每一区域内以设立一所为限,同时在附则中又规定,本法施行时,现存交易所,如在同一区域内有同种营业者二所以上时,应自本法施行之日起,三年以内合并,不依前项规定合并者,统以本法施行后满三年为限,限满解散,不得续展。这一变通办法主要针对上海当时存在的证券物品交易所与华商证券交易所,因而在《交易所法》公布后,两所的合并就势在必行了。

上海证券物品交易所自“信交风潮”后,虽经一再整理,业务一直没有起色,1928年间上市物品仅标金、棉花、棉纱三种。自1929年6月起停拍纱花,改开证券。[60]但交易并不发达,7月6日,证券物品交易所不得不再次组织成立为期6个月的整理设计委员会,以理事长虞洽卿为主席,特聘法律专家秦待时为整理专任委员,经济学家诸青来为设计专任委员。分设整理与设计两组,试图将债权债务加以整理,于最短期间得以解决,再通过改良制度,开设股票交易,树立新基础,以此谋求证券物品交易所的发展。[61]然而,证券物品交易所的业务并未因此而好转,据统计资料显示,到1931年上半年该交易所的证券营业还是亏损,决算损益表中,利益之部列:经手费收入201 462.16元,利息收入42 495.84元,房租收入28 477.79分;损失之部列:营业费143 138.39元,付出利息258 644.45元,经纪人奖励金16 446.21元;损益相抵,本期纯损146 808.88元。[62]为此,1931年5月28日,为谋求证券营业的发达稳固,不得不与东南信托股份有限公司订立三年合同,寻求二者结合,共同经营证券交易,将证券部营业上所有现金及代用品委托东南信托股份有限公司代理收付。[63]

相反,上海华商证券交易所的营业情况则相对良好,根据该所1931年上届结账营业报告可见,损益表中利益类列期货经手费收入953 429.1元,现货经手费收入452.25元及过户费让渡费收入853.4元,损失类列营业费238 186.82元,提存公益会基金500元,备抵款项30万元,本届营业盈余416 047.93元,资产盈余为138 496.58元,其拟定利益支配办法乃在营业盈余项下,先提营业税后,计洋64 487.43元,加资产盈余共计498 057.08元。[64]同时,1931年的上海华商证券交易所全年公债买卖成交数达375 700万元,为全部公债发行额的2.3倍。[65]

1931年6月28日,上海证券物品交易所正好营业期满十年(1921年6月28日领到北京政府农商部颁发营业执照),当该所理事长虞洽卿分别向财政部、实业部及行政院呈请准予续展存立年限时,行政院借机训令该所依《交易所法》第55条规定合并后再行核办,未经合并以前暂准继续营业。[66]6~9月,虽经上海交易所监理员的调解,上海证券物品交易所证券部是否合并于上海华商证券交易所的问题,仍因分歧太大而未有结果。此后不久,“九·一八”事变与“一·二八”事变相继爆发,此事也就暂时搁置下来。尽管如此,上海的证券交易主要还是在上海华商证券交易所进行的,证券物品交易所进行的交易为数不多。

1927~1932年的上海公债市场,其发展大致经历了三个不同的阶段:1927年的从动荡到渐趋平稳时期;1928~1929年底的比较平稳发展的时期;1930年~1932年4月的不断动荡与风潮迭起时期。

1927年的公债市场随时局而动荡不安,年初以来,各债价格逐日狂跌,8月间,整理六厘、七年长期竟低至30余元,其跌落原因,最初是总税务司安格联之免职,因为安氏与内债有着特殊而密切的关系,一旦安氏免职,一般持票者,深虑公债基金失其保障,人心遂非常虚弱,虽易纨氏担任税司,亦未能回复其已跌之价格,且安氏离职时,曾挪用关款40余万镑,公债基金大受影响,致使金融公债第十一、十二次还本及整理六厘、整理八厘之抽签,均未能补行。其次是国民政府建都南京后,对于公债未能有切实之保障,于是人心疑虑,而时局又时有变化,不少资本家,甚至避往他埠,金融机关及客帮,多将公债扫数售出,以求现金。于是8月间市场紊乱,各债价格,较年初相差有40~50元之巨,其虚弱情形,实属罕见。但自9月起,金融公债及五年公债有将于1928年3月补行抽签之说,七年长期公债也有将于五年公债还完后开始抽签的消息,因此,无论投资还是投机者,多争先购进七年长期。过去“七长”价格较“整六”低10元,一变而较“整六”高10元,其一涨一跌之间,相差竟有20元之巨,且时局渐趋稳定,各债价格又驱上涨,至1927年终,“整六”已达55元以上,而“七长”则超过60元,较8月最低价又高出20~30元。[67]

1928年,时局已告稳定,北京政府时期的各项公债仍得国民政府之维护,债市转而乐观,除九六公债外,整理各债市价飞速上涨,“整六”自50余元涨至70元以上,“七年”涨近80元一关,虽然4月下旬,曾以北伐迅速进展,整理各债因北方发行关系,下落颇巨,但不久又见回升,其后“七年”、“整六”等又有抽签还本消息,市价日涨,“整六”曾高至84~85元,“七年”徘徊于80元左右,较1927年底时已回涨20~30元之巨。其他如“金融”、“整七”等市价,虽交易不多,但市价也上涨很大,金融公债更因抽签关系,最高达98元,“整七”在年底达到83.5元,较1927年均飞涨达20余元。而国民政府发行的二五库券、续发二五库券、卷烟税券、善后公债等各债市价,因债信良好,在市面进出,非常活泼,交易所将其先后开做交易,每月交易量保持在3千万~4千万元间,各债价格,步步向高。如二五库券初流通于市面,一般投资者意犹疑虑,不敢多做,后在交易所正式开做,买卖频繁,本息偿付从不延期,债信昭著,投机者竞相收集,其价上涨甚烈,其他如“续发二五”、“卷烟”等均甚高,“续发二五”最高近90元,“卷烟”在初开时已逾八五折,而全国经济会议及财政会议的顺利召开,外交情形乐观,关税自主有望,对债市均产生良好影响。以1928年底市价计算,二五库券若连已付还本付息合计,实达100元以上,已超过额面价格。卷烟税券连已付本息,已逾九五折。[68]

1930年以后,上海公债市场出现疲弱之势,到7~8月份时更是出现狂跌,其原因主要在于:金价暴涨,进出口货大受打击,关税收入受到影响,津海关被北方阎锡山强行接收,破坏了国家关税权的统一,于是持券人怀疑以关税担保之各项公债库券,将受影响。中央军讨伐各方面军,报纸故意造作谣言,以惑观闻,于是投机者,利用之而上下其手,乃有债券下跌之事实;金融界因丝茧上场,现款外放,兼有其他之原因,至洋厘抬高,银拆加重,露出不活泼之现象,于是投资于债券方面,较为冷淡。[69]对于上海证券物品交易所及华商证券交易所公债库券之狂跌,内国公债维持会提出救济办法四项:(一)卖出须缴付现货,以限制卖空投机;(二)海关按月提付基金,表明政府无提用之事实;(三)银行不得拒绝以公债作抵押;(四)债券本息票,不得拒绝三个月贴现。[70]

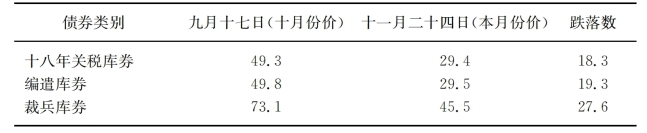

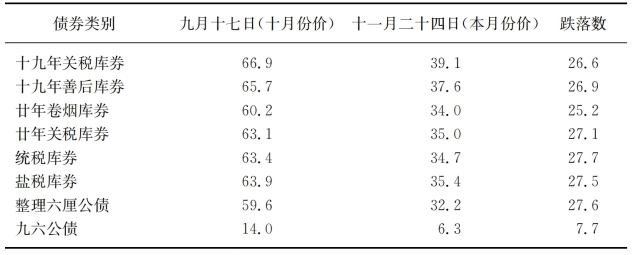

1931年“九·一八”事变以来,上海华商证券市场大受影响,截至10月份交割日止,债券市价与9月18日前相较,每种平均几各跌近20元,[71]至11月下旬,时局未见起色,人心虚弱达于极点,证券市场更是一片抛卖之声,加之投机者的推波助澜,市价遂于11月24日造成空前之低纪录。(https://www.xing528.com)

表1-2 1931年11月24日与9月17日债券市价比较表

续 表

注:库券差额系除去十月份还本计算。

资料来源:《造成极度恐慌之证券市场》,《钱业月报》第11卷第12号(1931年12月)。

此次债价之所以一再惨跌,主要是投资者鉴于时局严重,以为不幸战端一启,市面将不堪收拾,于是争先脱手,债价乃日见下降,继之投机者意料时局短时期内决难好转,遂乘机大肆抛空,债市经此压迫,不得不再度跌落,而金融业承做债券押款者,为顾全资金安全,纷纷向押主催赎,或追索增加保证。一般实力不足之押户,鉴于跌势漫无止境,只有忍痛脱手,同时银根紧急,多头更无力收货,群起了结,而投资者处此情势下,观望不前,市场只有供给而无需求,于是形成了11月24日的最低纪录。

此后,各种公债惨落不已,最后几乎完全停拍,有货者,益加惶恐,求售益切,而债券几无信用可言,中央、中国、交通三银行,虽经联席会议,讨论抵做押款,然散在民众手里之数万万元公债巨额,恐在此银根奇紧之际,受抵甚难。[72]自1931年4月至1932年2月,在此10个月间,债市高低相差达45元,而从1932年2月到4月,因时局关系,上海的证券交易所暂停交易,5月1日才重新复市。

可见,造成这一阶段上海公债风潮的主要原因在于时局的变化,从1931年“九·一八”事变到1932年“一·二八”事变爆发前后,东北问题不解决,日人图热野心未死,国联无法调解纠纷,在此种严重局势下,买者不敢多买,售者亦不敢大量抛出,此为1932年交易清淡之根由。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。