1.治理与治理结构

治理(governance)一词最早源于拉丁文和希腊语,原意为控制、引导和操纵,主要用于与国家公共事务相关的政治活动和管理活动中。20世纪90年代以来,随着一些西方学者跨领域的运用,治理逐渐突破了其传统的经典意义。Jones将治理界定为一系列活动领域里虽未得到正式授权,却能有效发挥作用的管理机制。全球治理委员会在其1995年发表的相关报告中也指出,治理是各种公共的或私人的机构管理其共同事务诸多方式的总和,它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并采取联合行动的持续过程。一般认为,治理与管理具有一定的对应关系,但是治理与管理有着很大的不同。管理针对的往往是层级组织,事关对权力的控制性运用。而治理则既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则,也包括各种人们自觉遵守的非正式的制度和契约。因此,治理不仅仅是一套规则、活动,更是一个持续的互动过程。

由于网络组织及其运作具有明显的灵活性与非正式性,网络组织成员间的关系是一种介于市场关系和企业内部科层关系之间的“中间型”“混合型”关系,管理一词显然无法揭示其中的丰富内涵,而治理一词则因其更多地体现自组织式的“自然法则”,所以往往更多地与网络组织这种新型柔性组织联系在一起。

简单地说,所谓治理结构是指组织内部有关谁在什么状态下实施控制、如何控制及风险和收益如何在不同组织成员之间分配的一系列正式和非正式的关系安排。

“治理结构”(governance structure)是威廉姆森首先提出的。威廉姆森曾认为中间治理结构是一种不稳定的组织形式,但后来他承认这些不规则的交易是一种“非常普遍的交易形式”,而且引起了学者的关注。

威廉姆森提出的基本命题是交易者将选择那种使交易成本最小的交易协调结构,但何种交易协调结构会使交易成本最小并无一定规则,要视交易过程的特征而定。具体而言,资产专用性程度、不确定性以及交易频率这些变量对采用何种交易协调结构使交易成本最小具有决定性的影响。一般说来,当资产专用程度很低时,应该采用古典合约形式。当资产专用程度较高或很高、不确定性很强、对未来可能发生的各种变故很难预料时,就需要引进比较复杂的治理结构。此外,交易频率也是一个影响何种交易协调结构能使交易成本最小的重要因素。

根据不同的交易协调影响因素或交易特性,可以有不同的治理结构匹配。当资产专用性程度、不确定性和交易频率均较高时,采用各种“关系式合约”比较合适,而统一治理方式即企业一体化适用于高度资产专用性的交易。

2.网络组织的治理基础

由于网络组织成员间的关系是一种介于市场关系和企业内部科层关系之间的“中间型”“混合型”关系,因而其治理结构也具有“准市场”“准企业”的属性,属于一种中间型治理结构。

网络组织是企业间合作的产物,相互依存是它的基本特性。这一特性集中体现在契约、信誉与信任等方面,形成了网络组织治理或运行机制的核心。与传统的科层制企业组织不同,企业网络组织是依靠契约,包括规则、协议、法律合同等,而非传统行政权力来指挥运作的。网络组织的成员企业既相互依赖,又独立运作。由于他们都有自己的独立利益存在,客观上难以避免会出现网络成员为了追求对自身最有利的交易而采取机会主义行为的可能性。因此,需要合法的契约来阻止机会主义行为,使各网络成员清楚彼此的行为预期,从而减少可能引致网络危机的投机心理。

契约作用不仅在于明示,而且在于促使网络成员自我履约。由于企业网络组织中各成员的自利行为,每个成员都可能将潜在的违背契约条款所带来的收益与违约而受惩罚的损失进行对比。如果契约设计使得违约的潜在收益比受惩罚招致的损失小,那么,进行相互交易的网络成员将不会试图违约,各成员将按组织的规则或契约确定的目标一致行动。反之,违约就会出现。

事实上,即便是存在最完备的契约设计也不能解决网络组织运作机制的所有问题。网络组织的行为机制除了依靠契约以外,还要靠声誉与信用来保证执行。只有在相互信任的基础上,依靠契约及共同遵守的行为规范才能使网络组织正常运作。(https://www.xing528.com)

信任是网络组织存在与发展的保障,然而信任的建立并不容易。由于网络成员背景复杂,各自的企业文化、管理模式、技术背景等存在较大差异,相互的融合及建立信任需要时间,往往需要经过多次博弈才能成为相互信任的伙伴。因此,寻求建立网络组织信任危机防范的机制与信任生成机制十分必要。

3.网络组织的合约自我履行机制

由于网络组织之间交易、互动的频繁性、不确定性,因而网络组织成员间的相关契约往往是不完备的。在这种情况下,网络成员间的契约能否有效履行,网络组织关系是否具有稳定性的问题便自然会被提出来。而关于“合约的自我履行机制”的探讨有助于我们对这一问题的认识。

一般说来,在合约的惩罚性条款不能强制执行的情况下,就必须要有一个像法院那样的“第三者”组织来进行评判和裁决。但是,在网络组织中,借助这样的“第三者”来保证合约的履行是极为困难的。首先,要对合约的违反行为做出准确无误的判断极不容易,比如制造商可能会提出供应商的产品质量不符合要求的问题,而质量标准是极难把握的。同时,“第三者”的判决也往往是耗时费力的,如果这类合约纠纷都由法院判决,不仅效率上难以保证,而且所造成的损失也将十分巨大。

在现实生活中,人们对合约的履行一般情况下不是依赖于法院对合约条款的强制执行,而是依赖于所谓“个人合约履行机制”来解决企业间的非合作的行为。大多数合约行为争端往往是依赖平常的习惯、诚信、信誉等方式来解决,即使是在发生严重争执的情况下,当事人各方也是尽可能依靠他们自己的力量来解决争端。

对于不完全合约的自我履行机制,克莱因等提出了“由于交易终止而失去的准租金”的观点,就是利用交易当事人的现时性和专用性资产投资把个人惩罚条款强加在能够观察到的意图违约的交易对手身上。这些惩罚条款包括两方面内容。

一是合约关系终止(或不可重新谈判)所造成的将来损失,这种威胁意味着从这些投资中所获的准租金的贴现值的潜在资本损失。在制造商和供应商的关系中,如果制造商提出要么停止交易,要么大幅度降低价格的要求,供应商将不得不做出相应的反应。如果终止交易所损失的收益很大的话,对供应商来说,即使被大幅度地压低价格,它也将不得不“忍气吞声”地继续维持这桩交易。这种准租金越大,被对方胁迫、控制的可能性也越大。因此,为了实现双方的长期稳定的交易关系,如何减小这种被控制的可能性就成了至关重要的问题。双方的信任度越大,就越可能进行充分的专用性资产投资。反之,交易的不确定性将促使对方选择通用技术并减少专用性资产投资。

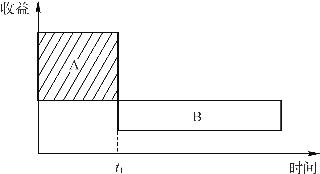

二是交易者违反合约的行为在市场(商品市场和人力资本市场)上使其信誉贬值造成的损失,使潜在的交易商变得更不愿意信任违约者的交易承诺,即使与其交易的话,也会要求更多补偿性条款,从而增加违约者在将来的交易过程中的交易成本并减少其增加交易量的机会。这就是所谓的“声誉机制”(见图3-4)。从图中可以看出,“声誉机制”的实质性问题是这种交易的持久性,如果交易仅限于一次,各交易人就会着眼于个人的一次性利益从而追求个人利益最大化。由于没有下一次交易,交易人将不会考虑被实施惩罚的可能。如果交易关系将持续下去,交易人将不得不权衡合作和欺骗的得失并采取相应的行为。继续交易下去的利益越大(即当前合作所得的收益为A),而未来(ti)采取违约行为得到的利益越小(即将来违约的收益贴现值为B),双方的合作就会越牢固(因为A>B)。

图3-4 当前利益与未来利益的权衡(声誉机制)

个人惩罚条款之所以能起到自我履约的作用,是因为个人惩罚条款是一种履约的资本成本或未来资本的现值,是交易者违约时必须付出的代价,也是确保企业间有效合作的一种制度安排。每一个交易商通常都会将潜在的因违约所获的收益与相应的损失的贴现值做比较,如果收益低于由此造成的损失,那么交易者就不会进行“敲竹杠”行为。反之,交易者就有可能采取违约行为。如果交易者有无限的个人履约资本,“敲竹杠”就绝不会出现。也正因为个人履约的资本是有限的,这也就存在着不同条件下最优的自我履约的范围的选择。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。