青田不希望将农产品销售仅仅作为单一物质层面改善生计的手段,而是将其嵌入在文化、生态等社会维度中。替代性市场策略在最初带动了部分农户的积极性,先后有四十多户农户参与到各类生态种养殖小组中,另有近一百户农户从农产品市集受益。2011年的高峰期,有30户家庭加入走地鸡养殖小组,6户加入蜂蜜销售组,40多户村民参与了生态蔬菜种植。[9]然而替代性市场面临的种种约束和限制,却使得市场规模始终有限。

价格和资金劣势

Wright强调主动社会再生产的强制性,所列举的相关例子大部分为国家机器的组成部分,并未提及市场的作用。下面的分析说明,替代性市场策略面临的结构性困境之一,是主流市场从价格和资金上的围剿。这种围剿实质上是自由交易、优胜劣汰的市场规则所实施的主动社会再生产。

首先是主流市场从价格上的围剿。采用公平价格的策略,青田对春熙村农产品的收购价和销售价均高于一般农产品的市场价。2013年农产品商店蔬菜的平均售价在每斤8元钱。当地普通蔬菜的价格虽有波动,但近十年的平均价格没有超过4.5元。[10]主流市场中的农产品产销多数情况下并不关心小农户的劳动价值和环境成本,加之其规模更大,其产品价格有较大优势。这导致购买春熙村农产品的消费者只能是更关注健康而且收入较高的小众群体。消费者A是项目的积极参与者,但她也曾对社工说:

你们的有些东西还是很贵的,与市场相比的话还是太高了点,况且你们还是直接向农户拿货,其实已经减少了很多流通环节,成本理应比市场上的产品要低,所以你们的价格也应该比市场价更低才对的嘛。[11]

青田在资金上也面临市场上其他对手的围剿。项目的资金主要来源于政府购买,购买合同经费为每年100万,项目周期为三年。项目资金不仅要用于社工的人工投入和行政成本等常规开支,还要投资于生产,比如本案例中农产品商店的租金、农产品运输费用、市场宣传费用等。在当年的政府购买过程中,委托方每年并不能及时将合同约定的资金打入青田账户,这进一步加重了项目的支出压力。

相较于企业,项目的资金总额以及资金周转速度都没有优势。资金的限制制约了生产设备和技术的投入,影响了春熙村农产品的市场竞争力。以农产品运输为例,青田和农户没有自有运输设备。春熙村由公共交通到市区大概需要4小时,自驾也需要2小时以上。春熙村的小农户生产较分散,在项目初期每户仅是实验性的尝试,生态种养殖总体规模较小。这导致单位运输成本较高,一次200元左右的货车租赁费也让社工们觉得难以承受。种养殖小组的村民曾尝试将农产品直接放到公共交通工具上,由社工在中转地接货。但公共交通用时太长,蔬菜水分流失率高,难以销售。

青田曾与部分餐厅合作,甚至在一开始的合作合同中规定对方应“优先购买春熙村的农产品”。春熙村的小农户生产极易受到自然条件的影响,并不能供应稳定品种和产量的农产品。无法满足餐厅需求。加上农产品在运输途中的保鲜经常出现问题,餐厅后来转向其他规模化的生态农场进购原材料。这些资本化程度更高的生态农场,因为配备了较好的灌溉设施、温室、有机肥料、运输和保鲜设备等,在品种多样性、产量稳定性和保鲜技术上都好过春熙村的产品。久而久之,合同中“优先选择春熙村的农产品作为原料”这一规定形同虚设。

主流市场从价格和资金上的围剿看上去并不具备强制性,因为主流市场的原则是自愿基础上的等价交换以及自由竞争。消费者和合作伙伴用脚投票选择是否购买春熙村的农产品,青田和村民也可以选择产品的生产和销售方式。但是,等价交换并不会考虑个人在生产关系中所处的客观地位,以及市场竞争的起点是否平等。作为等价交换主要标志的价格信号,也不能完全体现商品内含的社会关系。“等价交换”以及“自由竞争”的逻辑像隐藏的律法般无处不在,不会因为替代性市场策略的社会属性就放松对其性价比等经济属性的要求,抑或让青田和农户们免于市场竞争。青田的社工们也不能避免以下事实的发生:忽视环境成本和农户利益的农产品,因为价格更低却更能吸引消费者。资金有限但想要推动社会良性变革的社工机构和小生产者则必须与资本化程度更高的生态农场在同等标准下竞争。即便项目的最终目的是在某种程度上超越市场凌驾于社会之上的逻辑,遵从市场逻辑从价格和资金上战胜竞争对手依然是项目取得成功的第一步。

消费者和合作伙伴的不信任

Wright所说的被动社会再生产主要经由人们的主观意识和行为习惯进行,它受既有的社会结构形塑,也反过来帮助维持现有的社会结构。主流市场以等价交换、自由竞争为主要逻辑,让人们仅仅以商品物的属性和价格属性为标准进行选择。这种逻辑以“润物细无声”的方式消解了人们看到商品及其价格背后的社会关系的能力,也进一步消解了人们对于有可能充当社会良性变革媒介的组织的理解。人们对替代性市场策略背后社会意义的不理解破坏了消费者、合作伙伴对青田的信任,形成了影响替代性市场策略的被动社会再生产机制。

多数消费者的首要动机是食品安全,并不能完全理解春熙村农产品高价格背后的社会意义,即使青田开展了一系列消费者教育活动。有些消费者甚至认为青田为了盈利而刻意加价:

我们在……这个地方(指城市)就像生在围城出不去,没有机会直接去农村买那些好的农副产品,你换一个地方别人可能睬都不会睬你……今年过年我回江西老家,吃到了那边的走地鸡,虽然饲养的时间要比市场上的饲料鸡长些,但是价格却比饲料鸡贵不了太多,才16块钱一斤,而你们那边卖的走地鸡却要30块一斤![12]

青田曾与某餐厅的老板郑淑娴达成合作。在合作之初,郑女士被社工描述成“认同社会工作价值观,而且对农民和农业有情怀”的商人。合作合同中规定双方共同投资餐厅,其中郑女士作为主要出资人占股80%,青田占股20%。由于青田出资少,合作合同规定“青田不得干预餐厅的运营”。青田曾在餐厅门前举办农产品市集,邀请春熙村村民展示自家的农产品。郑女士开始较为支持,但之后发现村民们展示的农产品以干货居多,并不能体现餐厅“绿色”“新鲜”的特点,于是不再同意举办市集。青田多次与郑女士协商,但最终未能改变这一决定。偶尔遇到农产品保鲜出现问题,郑女士及其团队却认为青田和村民们故意以次充好。

郑女士认同更多的是“资金量决定决策权”的市场逻辑,她并不信任社工和村民,更不会将自己放在与他们平等的地位去协商问题的解决方法。最终,青田终止了与郑女士的合作。另一个合作者唐文亮则论断道:

这些NGO(非政府组织)最主要的使命在于:创造潮流,发明概念,另外就是承担初期实验的成本。比如一个新型的生态农业项目,可能探索期会有风险,即使商业圈中的天使投资者也不会做。但是NGO可以利用自己的资源聚集优势,来承担可能的实验失败风险,因为NGO乐于做这些事。然后他们再发现需求,为可能的解决方案提供基础。像青田这样的机构,他们发展的生态种植项目因为市场没有对接好不能持续。如果要做到可持续,必须利用商业思维进行运作。(https://www.xing528.com)

唐文亮的论断反映出部分合作伙伴的另一种“心态”——他将青田作为帮助资本探索成熟商业模式的先锋,拿着项目资金去承担前期的实验风险。他不相信社工机构或者农户可以成长为成功的经济活动主体。部分消费者和合作伙伴将项目的经济属性置于社会属性之前。他们过分追求工具性目的以及对青田的不信任,是主流市场的逻辑作用于人们主观意识的体现,也是制约项目的被动社会再生产机制。

操作性约束:社工的角色困境

青田是一个社会工作机构,工作人员既要做社工,又要做创业者处理生产和销售的问题。扮演双重角色需要跨专业的知识,以及处理更为繁复的工作任务。受各种条件限制,社工并不容易适应双重角色的要求。这构成了项目的操作性困境。

社工并不擅长商业管理和市场营销。本案例中的产品选择策略就暴露出这一短板。蔬菜其实并不适合作为项目的主打产品之一。因为春熙村耕地面积少,蔬菜主要供农户自己消费,有时村民还需要从外来商贩那里购买蔬菜。将其商品化面临规模小、生产难以组织等问题。此外,春熙村交通不便,加上缺乏合适的运输工具,蔬菜在运输中的损耗较大。

商业运行过程中不同的内部协调也是一个问题。社工曾帮助村民开发一种加工农产品——一种叫做“梅精”的青梅提取物。据说该产品具有很强的抗氧化功效。由于加工过程较为复杂,且市场缺乏同类产品,该产品最初的零售价为每瓶(50克)250元。然而,农产品商店负责人吕思发现该产品难以销售。因为“消费者不知道这么高的价格到底是为什么”。他认为开发产品的同事想要农户生计得到更大的改善,但却没有和销售端的工作人员协调到位并充分了解市场的需求。

双重角色意味着社工需要某种程度的跨界。这既增加了项目实施的难度,又要求社工拥有与其他领域人才合作的意识和能力。曾参与过本项目的社工张浩说:

我们的想法很好。但是我们没有能够真的做到跨界,没有整合其他领域的资源和人才,最终我们自己去干所有的事。但我们自己本身又不是很懂。我们没有什么会营销的人才,也不大懂得去控制成本,降低物流过程中的损耗。技术也是很大的问题。生态农业是很专业的东西。不是农民跟自己过去一样种地就是生态农业。整体的规划、质量管控,经营管理、替代农药和化肥的技术,等等,都需要专门的学习。

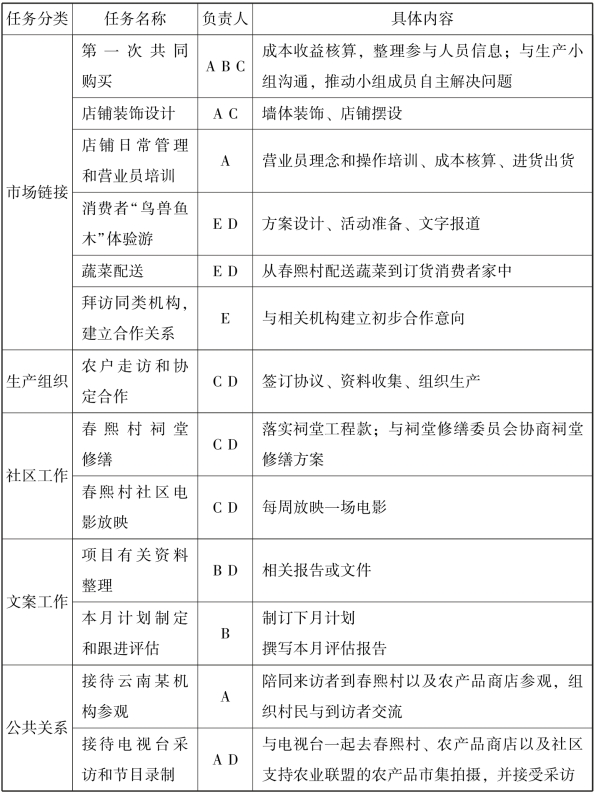

平衡好时间和精力是社工承担双重角色时的另一个挑战。表5.3展示了项目初期某个月内社工的主要工作任务及其分类。一共有五个工作人员参与了这个月的工作。市场链接和生产组织是最主要的两项任务,也最能体现发展性社会工作的特点。其余三类任务则与非发展性社会工作类似,包括社区工作、文案整理和公共关系维护等。

表5.3 春熙村项目初期某月社工的主要任务及其分类

注:表中社工姓名以字母代号表示。

上述因素严重制约了农产品销售的发展。养蜂农户易常永告诉笔者,青田对每公斤的蜂蜜收购价格比市场价要高五元。“这是很好的价格。但没有什么用处,因为蜂蜜卖出去的不多。”易常永一年能够收获800多斤蜂蜜,青田一年从他那里收购的不到100斤。蔬菜种植农户同样面临收购量小的困境,也就无法积极响应社工们倡导的生态种植。有限的市场规模最终导致了生态种养殖小组的暂时终止。

笔者第一次去春熙村时,正值项目在农产品销售上的调整期。从2012年开始,青田聚焦在农产品简单加工上,陆续帮助村民开发青梅酒、水果酵素、水果精华等产品。除了继承公平贸易、绿色环保等原有的产品特征外,这些产品附加值更高,容易运输和保存,且市场竞争较少。同时青田控制了参与农产品加工的人数。春熙村只有两户加入,另有临近村庄的十名妇女加入。

农产品商店的运营也有重大调整。2013年,青田将农产品商店“外包”给了辞职的员工吕思。吕思从社工变成了一个体经营者。作为外包的条件,吕思将拿出20%的利润返还给青田作为社区发展基金。而青田则免除部分转让费。

相比农产品销售,生态旅游似乎更成功。调查期间,互助组的每个成员每月可以从乡村旅馆业务上获得500至600元收入。对于春熙村的村民来说,这是相当可观的。调整后的农产品加工主要依靠其他社会组织和企业的销售渠道,发展也较为顺利。

然而,青田的项目始终面临影响有限的问题。旅馆互助组只有8名成员,农产品加工在春熙村只有2户。由于市场规模太小,互助组无法吸纳更多成员,甚至引发了其他村民的不满。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。