1967年是特殊的。联民大队原支部书记冯茂才正被关在湖州精神病医院里,他在1966年度下半年“变疯”了。大队长陈世福、蚕业队长戴顺堂等大队干部都在“四清”时被批得“抬不起头来”,各自回到自己生产队参加农业劳动。原副大队长周生康仍在大队机站里,但是,现在他的主要任务是做检查。1966年下半年,联民大队许多普通共产党、生产队干部都受到了冲击,他们有的干脆“躺倒不干”,有的消极怠工。1967年,联民大队有些生产队大半年时间“没有人管理”。1967年,“四清”时期被“扶上台”的联民大队党支部书记顾积明已经受到造反派的批判,红江人民公社两大造反派“省联总”与“红暴派”正在相互斗争,农村基层组织还没有建立起来。

1967年,联民大队像周边的其他大队一样,旧的组织已被摧毁,大部分农村干部已被打倒,新的革命组织还没有建立。农村基层正处于“革命的无政府状态”中。农民本来是散漫的,新政权摧毁了宗族组织,更把农民变成“缺乏自然依附”的个体。在这种情况下,一旦农村出现无政府状态,可以想象的结果是混乱和灾难。那么,1967年,联民大队出现了混乱和灾难吗?没有一个联民大队的农民会给出肯定的回答。如果没有混乱和灾难,联民大队1967年的农业经营情况处于什么样的水平上?农业产出是否出现滑坡?由于联民大队1967年的“无政府状态”起始于1966年下半年,又影响到1968年的春花,所以,我们选择联民大队1965年、1969年的农业经营情况作为参照,以便对1967年联民大队的农业经营做出比较客观的评估。

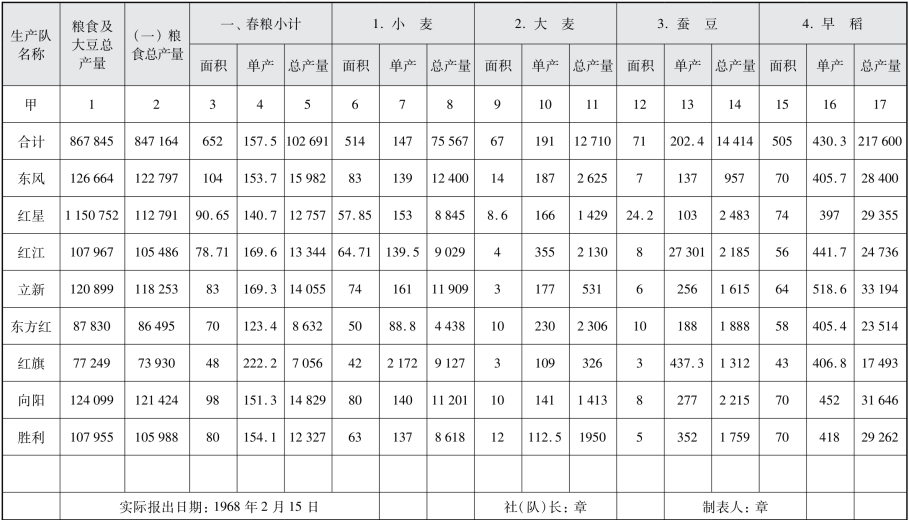

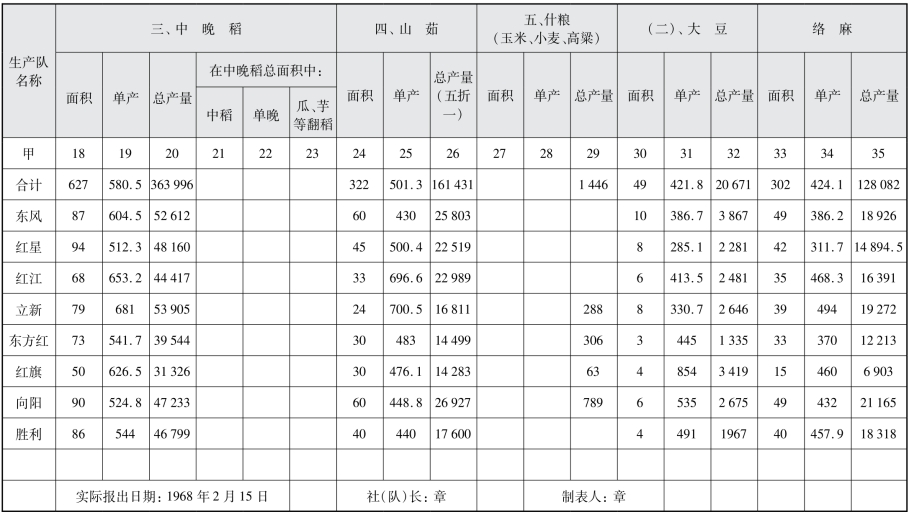

其一,粮食作物、络麻的种植与产出。表7-1、表7-2全面呈现了联民大队1967年度集体经营的农作物的面积、产量。

我们先看种植面积。1965年,联民大队春粮种植面积695亩、水稻971亩、络麻364亩;1967年,联民大队种植春粮652亩、水稻1 132亩、络麻302亩;1969年,联民大队种植春粮710亩、水稻1 093亩、络麻309亩。如果我们关注这几类作物总的种植情况,可以看到1965年是2 031亩,1967年是2 086亩,1969年是2 112亩。由此可见,1967年,就种植面积而言,在农村干部或者被打倒或者自己“躺倒”的情况下,联民大队的农民们依然自觉地耕种每一片土地。

1967年,联民大队粮食的产出没有出现滑坡现象。1965年,联民大队“粮豆合计”共830 619斤,1967年是867 845斤,1969年是947 090斤,我们从这一组数字可以看到,联民大队的粮食、豆类的产量是逐年上升的,1967年,全大队粮豆产量不仅没有下降,反而比1965年增加了37 226斤。但是,联民大队1967年络麻的产出处于三年比较年度的较低点,1965年全大队络麻总产量是192 656斤,1967年是128 082斤,1969年是151 230斤,1967年比1965年减产33.5%。对比络麻的种植面积可以看到,络麻总产量的减少部分与种植面积的减少相关。这是当时联民大队的农民们主动采取的种植策略,他们减少国家计划控制较松的络麻种植,多种些水稻,以便收获更多粮食。

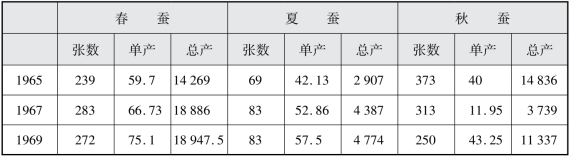

其二,蚕的饲养与收益。联民大队是半经济作物地区,蚕桑生产是各个生产队重要的经济收入来源。上表7-3是联民大队1967年全年蚕的饲养与产茧情况。表7-4为联民大队蚕茧生产三年度的比较情况。

我们从表7-4可以看到,1967年,联民大队秋天的蚕茧生产出现了大问题,全大队平均每张蚕种的产量远远低于1965年与1969年。在联民大队的各个生产队中,红江生产队秋蚕的张产竟然只有5.4斤。1967年秋天的蚕茧生产是怎么回事?这里存在着两种可能性,或者受到革命的影响,蚕茧生产出现滑坡;或者只是联民大队一带的局部问题,如遇到了严重的蚕病。查阅《海宁农业志》可以看到,1967年秋天,海宁的蚕茧生产仍然正常。1965年,海宁全县秋茧总产量70 830.5斤,1967年是78 584.5斤,1969年是78 810.5斤[1],1967年的秋茧总产量比1965年增加了7 754斤。因此可以得出结论:1967年秋天,联民大队蚕茧总产量低是一个局部性的问题。

表7-1 红江公社联民大队集体经营的农作物面积产量报告表(1967年度) (单位:亩、斤)

资料来源:联民大队会计资料。

表7-2 红江公社联民大队集体经营的农作物面积产量报告表(1967年度) (单位:亩、斤)

资料来源:联民大队会计资料。

表7-3 红江公社联民大队全年蚕茧、水产产量报告表(1967年度) (单位:张、斤、亩)

资料来源:联民大队会计资料。

表7-4 联民大队蚕茧生产三年度比较表 (单位:斤)

资料来源:联民大队会计资料。

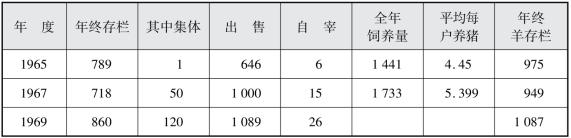

其三,在联民大队一带,畜牧生产主要是家庭饲养猪羊。当时农民们说,“吃饭靠集体,花钱靠自己”,“靠自己”怎么赚到钱?发展畜牧业是“政治正确”的方法,受到国家的鼓励。由于集体生产劳动很忙,一方面,农民们努力调动家庭内部所有劳动潜力,让“走路还不稳”的小孩儿跟着大孩子去地里割草,让小脚老太提着满桶的猪食给猪喂食,等等;另一方面,所有人都“见缝插针”,“挤出时间”来多养猪羊。几乎每一天,陈应珍只要集体收工的号子一吹,就连走带跑地回家,拿起工具外出去割草,陈家场人看到她那风风火火的样子,会形容她“像抢火烧场一样”[2]。

其实,陈应珍只是“样子难看”,联民大队的许多农民都像她一样,一有时间,就“围绕着猪羊转”。这是联民大队一带畜牧生产的一般状态,那么,1967年的情况怎么样呢?表7-5反映了联民大队1967年畜牧业的情况。

表7-5 红江公社联民大队牲畜年终存栏数量报告表(1967年度) (单位:头)

资料来源:联民大队会计资料。

表7 6 联民大队畜牧生产三年度比较表

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

资料来源:联民大队会计资料。

注:本表中没有列入母猪的数字,联民大队一带的农民们大多没有养母猪的传统,他们都到市场上去购买小猪,饲养半年左右出售,所以,母猪的饲养量并不反映畜牧生产的情况。

我们从表7-6可以看到,革命高潮的到来,基层干部的倒台,生产队中出现的无政府状态,这一切都没有妨碍农民们发展畜牧生产的热情,与1965年相比,1967年联民大队的生猪出售量增长了354头,增长的幅度超过50%!农民们的养猪热情确保了城市的鲜肉供应。1967年,全大队平均年户均养猪达到了5.399头,全大队户均人数是4.41人,农民们养猪的头数超过了家庭人数!从表7-6也可以看到革命对于畜牧生产的影响。1965年联民大队几乎没有集体养猪,1967年集体养猪存栏数达到50头,占全部存栏的7%。

在人民公社内部,生产队与农民家庭可能动用的资料都是有限的,这种情况决定了联民大队畜牧生产的规模。比较联民大队以后的畜牧生产情况发现,到1967年,联民大队发展畜牧的潜力已经充分挖掘出来,畜牧业的发展已经接近极点。1969年,联民大队生猪的年终存栏数与生猪出售数都有小幅增长,这种增长可以解释为年度之间的不平衡,因为即使到1977年,联民大队的养猪水平仍维持在1967年的基本水平上[3]。

其四,联民大队农业经营中的劳动投入与收益。随着“文化大革命”高潮的到来,联民大队的“省联总”和“红暴派”是否因为参加革命运动而减少了农业劳动的投入?联民大队的农民们是否因为“干部躺倒”而放弃了集体生产?回答是否定的。资料显示,与1965年相比,1967年全大队的劳动总投入呈上升的趋势。1965年,联民大队总投入劳动日数182 083工[4],1967年是192 115.4工,1969年达到227 872工,在“文化大革命”高潮时期,农民们仍然忙于参加农业劳动。就收益情况而言,1965年全大队总收入231 287.56元,其中社员分配合计146 062.21元;1967年全大队总收入229 376.23元,略低于1965年,但社员分配合计高于1965年,共149 271.13元;1969年全大队总收入257 885.10元,社会分配合计168 662.81元。1965年,联民大队测算每个劳动日报酬0.611 5元。由于年终决算以生产队为单位进行,1967年,大队不再进行劳动日报酬的测算,各个生产队的劳动日报酬分别是:东风生产队0.558 4元,红星生产队0.561 2元,红江生产队0.657元,立新生产队0.78元,东方红生产队0.728元,红旗生产队0.596元,向阳生产队0.58元,胜利生产队0.69元。各个生产队的劳动日报酬各有差异,但总体上说,1967年联民大队劳动日报酬与1965年不相上下。年人均收入的情况也是如此。1965年,联民大队年人均收入105.61元[5]。1967年,东风生产队年人均收入111.86元,红星生产队88.52元,红江生产队128.00元,立新生产队125.20元,东方红生产队107.30元,红旗生产队82.10元,向阳生产队118.19元,胜利生产队81.11元。

联民大队原会计贾维清留下的详细会计资料使我们有机会看到1967年联民大队农业经营的真实图景,与全国此起彼伏的“红色革命风暴”[6]形成强烈反差,村落里的农业经营仍保持着基本的秩序。这是令人疑惑的现象,散漫的农民为什么可能在混乱的时代自发地建构出农业生产秩序?问题的答案潜藏在“三级所有,队为基础”的人民公社的存在方式中。在这里,“部分农民的自私行为在实践中会转化成切切实实的维护集体利益的行为”[7],从而确保了人民公社时期农业生产的基本秩序。

其一,合适的集体规模。

在经历了大人民公社时期的混乱与灾难以后,中共中央于1961年提出“三级所有,队为基础”的人民公社制度,并在1962年9月27日的中共八届十中全会上正式通过了《农村人民公社工作条例修正草案》(简称“农业六十条”)。“农业六十条”规定:“生产队是人民公社中的基本核算单位。它实行独立核算,自负盈亏,直接组织生产,组织收益分配。”[8]“农业六十条”没有明确规定生产队的规模,“农业六十条”的实施恰恰又是中央较多地给农民“自由”的时候,因此,生产队的规模最初更多体现着农民的意愿。1962年,联民大队共划分出14个生产队。1964年,规模最小的第7生产队仅10户农民,44人,该队农业劳动力共14人,其中男整劳动力仅3人,女整劳动力也是3人。户数在11—19户的生产队有6个,20—30户的生产队有5个,30户以上的生产队有1个,40户以上的生产队有1个。1960年代初期,联民大队有一半生产队的规模在20户以下。

1966年“四清”运动中,生产队的规模受到“革命造反派”的关注。在“批判小小队”的呼声中,1967年,联民大队扩大了生产队的规模,并赋予每一个生产队革命化的名字,成立了东风、红星、红江、立新、东方红、红旗、向阳与胜利8个生产队,生产队的规模均在35—55户之间。

这样的生产队规模是合适的。从国家的视角看,这样的生产队规模符合社会主义的理想,1967年以后,国家意识形态捍卫这样的生产队,而没有对生产队的规模提出任何质疑。农民们也接受这样的生产队规模,因为这样的规模接近于自然形成的村落。1982年全国第三次人口普查资料显示,海宁全县137 794户,3 654个自然村,在总数中除去5个直属镇、43个自然镇内的居民近20 000户,那么,海宁每个自然村的平均规模约33户左右。浙江武义全县有1 530个自然村,农业户数73 500户,每个自然村的平均规模为48户[9]。因此,农民们生活在生产队中,犹如生活在自然村里,传统自然村里曾经发生的许多故事可能在生产队这个社会主义组织下重新演绎。

其二,清晰的集体边界。

在浙北地区,传统村落与宗族有聚居的场所,却没有清晰的边界。村落的土地相互交叉,村落里的农民自由外出劳动或者定居,村落的物资频繁流动,一句话,村落是一个开放的自然与社会空间。人民公社成立以后,生产队规模经过一系列调整,最终到1967年稳定下来,建构出边界清晰的生产队集体。

生产队集体有边界清晰的自然空间。这里有农民们世代居住的房屋,有农民们耕种的田与地,是“一村人家”全部粮食与生活资料的来源。农民们每天都在这里挥洒汗水,连每一桶粪都要浇到这片土地上!生产队的人都知道集体的划分边界。例如,联民大队红旗生产队东南面以冯家浜为界,北面横亘着一条袁花塘河,西面是狭窄的油车港,南面的土地与立新生产队相接,分界线是一条公认的田埂。

边界清晰的自然空间建构着模糊的“领地”观念。某户农民家里来了客人,他到自己生产队的菜地里去割几棵菜,通常都会得到其他农民们的谅解;但是,如果他跑到其他生产队里去割菜,一定会被当成小偷。联民大队一带的农户普遍饲养绵羊,割草的小孩可能到处跑。草是自然生长的,不属于任何集体;地上的麻叶、桑叶是自然落下的,不属于任何人。原则上说,农民们可以自由地去割草、捡落叶,实际上,农民们有时也会咒骂甚至驱赶来自其他地方闯入生产队“领地”的割草人[10]。

生产队集体还有边界清晰的社会空间。生产队赋予每一个社员以劳动、收益的权利,但是,这种权利只有在特定的时间、地点与空间中才是有效的,而其有效性又以服从生产队的安排为前提[11]。一方面,在人民公社时期,农民们都被牢牢地限制在生产队这个边界清晰的社会空间中,他们被剥夺了自由外出参加劳动、获得收益的机会[12]。另一方面,生产队集体还是生产队里所有农民们的生活、休闲与消费空间。农民们吃的粮食、食油、蔬菜,烧的柴火,大多都来自生产队,离开了生产队,他们一无所有,无法生活[13]。

其三,共享的集体收益。

我国在1950年代中期实行统购统销政策,此后,国家与农民之间的关系基本确定。国家全面控制了农副产品的收购与销售,农民在与国家的交换中只获得维持生命延续所必需的农副产品。实行“三级所有,队为基础”的人民公社制度以后,生产队独自核算,自主经营,但仍须遵循“先国家,后集体”的行为准则。联民大队是半经济作物地区,粮食种植面积较小,生产队按照“老三定”时期确定的标准种植粮食,有的生产队向国家交纳任务粮,有的生产队购买国家的供应粮。同时,联民大队各个生产队都要把蚕茧、麻、油菜籽等产品卖给国家。生产队与国家的这种关系约束着生产队的分配原则:主要按照需要来分配粮食与其他重要的生活资料[14]。

1967年,满足基本需要是联民大队红江生产队的粮食分配的基本原则[15]。那一年,红江生产队的“老三定”口粮是70 910斤[16],生产队按照“老三定”的70%按需分配,我们以陈和尚户为例看一看这个标准满足粮食水平的程度。陈和尚与妻子时年53岁,他们的“老三定”口粮标准为全年人均660斤;他们的儿子时年13岁,全年口粮450斤。按照70%计算,陈和尚全家分按需口粮1 245斤,其中,陈和尚夫妻每人可以分口粮465斤,以七二折计算,折白米335斤,平均每月可吃白米近28斤;他们的儿子可以分口粮315斤,折白米226.8斤,每月白米约19斤。生产队分配给陈和尚家的“基本定粮”基本可以满足温饱的需求。1967年,红江生产队粮食丰收,粮食分配总量的25%用于按劳分配,每一个劳动日可以分粮1.24斤[17]。陈和尚全家全年劳动工分5 670分,可以分得粮食706斤。基本定粮加上按劳分配粮食,陈和尚家共分到粮食1 951斤,人均650斤,折米468斤,平均每月39斤。陈和尚家不仅能够“吃饱肚子”,应该还有余粮。

1960年代初期,“三级所有,队为基础”的人民公社制度刚刚建立,为了鼓励农民参加劳动的积极性,生产队曾经以较高的比例按劳分配粮食。“四清”运动以后,生产队的粮食分配首先满足农民的口粮需要,按劳分配降到了较低水平。1970年代以后,按劳分配水平更低[18]。“满足基本需要”是生产队粮食分配的基本原则[19],这一分配原则也被移用于其他重要生活资料的分配,如食油、柴草等。烧菜需要放油,烧饭需要柴草,生产队要确保每户都有最起码的油和柴。

生产队“满足基本需要”的分配实现了生产队集体收益的共享,由于农业生产水平低下,农业产出除了卖给国家的,留下的能够“满足基本需要”已经算不错了,所以,生产队内部的集体收益共享仅仅是维系起码的生命绵延意义上的共享![20]我们把集体收益的共享机制与大人民公社时期的“共产风”“按需分配”相比较,可以看到三个不同点:大公社以社为核算单位,“社共队的产”,生产队严格实行队基本核算制度;大公社破坏了家庭,生产队的收益分配都以家庭为单位;大公社一度“按人头发钱”,生产队在经济方面实行“按劳分配”。

我们需要对第三个不同作一些解释。与大公社“发零花钱”不同,生产队分给农民家庭的所有实物都要进行经济核算,按照国家规定的价格,生产队在年终决算中算出每一个农民家庭全年应当负担的费用;这些费用由全家全年的劳动所得来支付。那么,如果某家庭全年的劳动所得太少,不足以抵扣该户全年从生产队里拿的实物与现金怎么办?生产队允许农民家庭“倒挂”[21],就是说,农民拿了生产队的东西,钱可以“挂在账上”。“倒挂”制度的实施使生产队的经济分配不会影响实物的按需分配,某户年年都是“倒挂户”,但该户年年都能从生产队里分到足够的粮食、油、柴草等实物。

其四,“同船合一命”。

几百年前,一对陈姓兄弟摇着小船最终在铁店石栋的地方靠岸,此后,陈姓两兄弟不畏艰苦,努力耕耘,生儿育女,把这片陌生的土地变成了陈姓人家聚居的家园。这是自然繁衍起来的群体,“血浓于水”的信念衍生出人情、辈分等自然的信仰、规范、价值、知识与习俗;这是在同一片土地上滋生出来的群体,地缘因素形塑着农民群体,但在这里,地缘因素总是与血缘因素相互交织。地缘强化着血缘,与血缘共同促成了村落文化——一种具有中国特色的地方性文化。陈姓两兄弟创造了一个自然村落,它像星罗棋布于浙北大地上的其他自然村落一样,具有令人难以置信的历史韧性,历经战争、灾害的侵袭,仍顽强地扎根在袁花塘河南岸这片土地上。

人民公社改变了很多,唯独没有改变浙北农村聚村而居的生存方式:在人民公社实行了“三级所有,队为基础”的制度以后,生产队就是一个自然村或者准自然村,自然村中的许多“历史故事”就会在新的场景下重演。

自然村落是人类生存的聚居地,面对着变幻莫测的外部世界,自然村落内部存在着地方性集体意识,其第一律令是共同生存。1967年初春,“文化大革命”几乎摧毁了浙北农村的所有正式组织,大队与部分生产队干部们有做不完的“深刻检查”,以求“过关”,生产队时而“群龙无首”,连农业生产都没有人安排。那时,陈家场生产队长陈建民“躺倒不干”,陈家场农业生产显得有点儿混乱与散漫。有些农活干的人太多,“人都挤在一起,浪费了劳动力”,另一些农活却没有人去做;有些人出工很晚,仍拿着全天的分;更有一些人一半时间在自留地里干活,还“冒充”拿生产队工分;等等。清明节以后,春花成熟了,需要收获;早稻秧苗长高了,需要插秧;桑叶长大了,蚕种场就要发蚕种了。如果再这样懒散下去,“脱”了季节,就会严重影响全年的收益。这时候,陈家场有些人着急了。顾颐德时年26岁,全家6口人,三兄弟都已经“出场”[22]。1966年顾颐德全家总工分12 124.5分,是陈家场工分最高的家庭,占全生产队总工分225 558.9分的5.4%;全家全年口粮4 249斤,占全生产队口粮总数96 075斤的4.4%。顾颐德十分清楚,他家是陈家场的大户,再这样散漫下去,农业减产了,他家的损失最大[23]。陈林宝家里也不时地谈到生产队里的劳动情况。陈林宝是生产队里的蚕业技术员,在这样的情况下,他要不要“出来”组织饲养春蚕?他的妻子褚三宝[24]聪明能干,受到大家的尊重,她坚决主张丈夫“挑起担子”。生产队会计陈明风生于1923年,1962年从上海回乡参加农业劳动,后来担任生产队会计。他思维缜密,做事认真负责,写得一手好字,从来没有“甩纱帽”。下放工人顾新堂耳朵有点儿聋,最初只拿“妇女劳动力的工分”,他就是喜欢“管生产队集体的闲事”,时而吆喝着,要求大家好好干活。

地里的庄稼催人急,匾里的春蚕叫人忙。顾颐德出来说话了:“大家只有抓紧劳动,锅里才有米,灶里才有柴,否则,我们就要像‘三年自然灾害’那样饿肚子。”褚三宝出来说话了:“如果不及时采桑叶,喂蚕宝宝,眼看着很快可以到手的钱就打水漂了,我们连‘出市’的篮子都拎不出,真要苦死了。”顾新堂、陈雪峰[25]、陈明风等人也出来说话了。很快,陈家场形成了一种气氛:“不好好干活,大家都没有饭吃。”这种气氛成为文化压力,建构出基本的农业劳动秩序,创造出1967年的奇迹。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。