生产队会计核算体系首先是生产队会计对于每一户农民家庭的劳动工分、现金与实物的收付、畜牧业情况进行核算,其中的每一个数字都“触动着农民的神经”,生产队会计“动每一颗算盘珠都不能有半点走神”。

生产队日常的工分记录比较零散,包括劳动的时间记录与实际的工分记录。会计每个月都需要把记工员的工分记录进行折算、汇总,按时张贴公布。生产队的工分公布榜公布了每一个农民每一天的劳动工分记录,受到农民们的极大关注,很多农民会去核对公布榜中的数字。部分农民有自己的工分日记,他们拿着自己的“小本本”,一笔笔核对着劳动记录。每个月的工分公布榜“上墙”几天内,一定会有农民向生产队记工员、会计提出疑议,记工员、会计不得不进行“核实”,纠正某些可能的差错。生产队工分公布榜每月一张,由于纸张大,无法引录。下面先引录联民大队红江生产队1972年度的劳动工分分户账(见表6-18)。

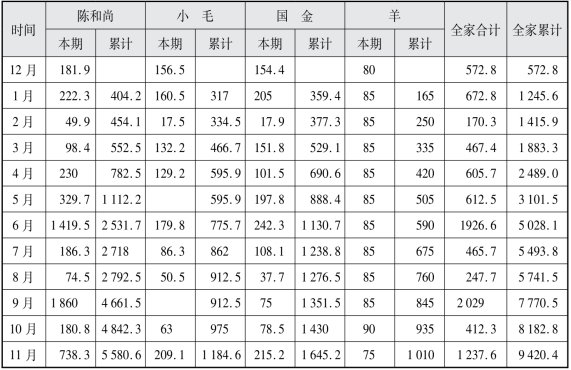

表6-18 红江生产队工分分户登记簿陈和尚全家1972年工分记录 (单位:分)

注:全年猪工分1 536.3,总计全家全年工分10 956.7。

资料来源:联民大队红江生产队会计资料。

陈和尚是红江生产队一个普通的农民家庭。陈和尚出生于1914年,1972年时已经58岁,身体健康,劳动积极;小毛是陈和尚的妻子,同年出生,身体较弱;陈国金是陈和尚的儿子,1955年出生,时年17岁。表6 18是陈和尚户1972年全年工分汇总,我们需要对图表进行解释。其一,生产队全年工分核算年度与实际的阳历年度相差一个月,工分核算年度从前一年的12月份开始,到当年的11月份结束。其二,表6-18只统计了养羊的工分,没有记录养猪的工分。红江生产队会计一直把养猪工分单列,我们将在下面分析。其三,仔细看一看全家3个人的工分情况,陈和尚全年工分高达5 580.6分,以365天计算,他平均每天得到工分15.29分,这就是说,即使一天都不休息,他每天也需要干超过一天半的活,这可能吗?回答是否定的。原来,会计把生产队承包给全家的劳动工分都记录在陈和尚户主的账上。其四,在陈和尚的月度工分记录中,6月份的工分是1 419.5分,工分中包含着全家承包工。秋天,晚稻收获,生产队留下质量最好的稻草,按劳动工分分配到农民家里,要求农民们在冬天农闲时搓绳、做毛蔟、结蚕网、结蚕帘等。这些都是生产队的承包工。冬天,有时不适宜到田地里干活,农民就在家里干承包的活。春天,养蚕季节到来了,生产队派人到农民家里去收取蚕网等养蚕工具,同时记录劳动工分。这些工分在春花预分前结算到了户主陈和尚的名下。9月,陈和尚的工分竟然高达1 860分,这意味着陈和尚需要每天干6天的活!原来,红江生产队7月20日左右开始“双抢”,为了提高劳动效率,生产队采取了承包的办法,一直到晚稻秧苗成活、发棵。比较小毛、国金的工分记录,参照7月和8月陈和尚的工分情况,可以得出结论:生产队把承包的工分记到了户主陈和尚名下。

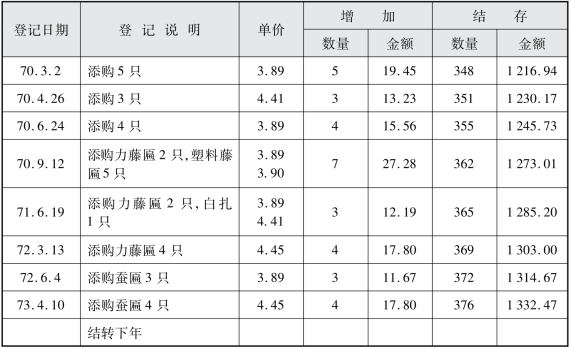

联民大队红江生产队会计邹益龙做事十分认真负责,他为我们留下了详细的农户家庭生猪进出结算登记,下面引录陈和尚户1974年和1975年的生猪进出结算登记(表6-19、表6-20)。

表6-19 红江生产队生猪进出结算登记陈和尚户1974年度 (单位:分)

注:“毛”指肉猪(也称生猪)的实际重量,“白”指肉猪杀了以后,猪肉(俗称“白肉”)的重量。

资料来源:联民大队红江生产队会计资料。

表6-19和表6-20详细记录了陈和尚户1974年和1975年肉猪饲养的情况,包括“捉”[118]小猪的时间、地点,“捉”进的小猪的重量,出售肉猪(也称生猪)的时间,出售肉猪的重量以及白肉的重量。图表中有关工分的计算需要作两点说明:其一,红江生产队养猪工分的计算比农民劳动工分的计算早一个月,养猪工分每年从11月起计算,到第二年的10月30日结断。其二,红江生产队养猪的肥料报酬采取“包屁股”办法,即猪棚里有一头猪,就每天计算1.33分工,每月40分工[119]。红江生产队会计11月份可以结算出每一个农民家庭的养猪工分,再把养猪工分与家庭的其他工分合并,算出全家全年总劳动工分。

表6-20 红江生产队生猪进出结算登记陈和尚户1975年度 (单位:分)

资料来源:联民大队红江生产队会计资料。

在生产队会计核算体系中,劳动工分核算是基础性工作的有机部分,劳动工分核算与生产队收入、支出核算相匹配,就可以制作全年的生产队粮食分配决算表、生产队经济分配决算表。生产队的收入、支出核算区分为经济、粮食两大类别。生产队经济收入、支出核算需要根据农村统一的生产队会计科目汇总生产队每一笔收入、支出账目。1972年,红江人民公社根据浙江省的有关规定制定了新的生产队会计科目,表6-21是生产队新旧会计科目的对照。

对比生产队会计新旧科目可以看到,新科目把旧科目中的“财产”改名为“固定财产”,把旧科目中的实物改名为“库存物资”。这两个科目都只是登记科目,与年度会计收支平衡没有关系。在会计账目中,专门有一本固定财产登记簿,下面列出红江生产队固定财产登记簿中的一页,以考察当年生产队固定财产的情况(见表6-22)。

表6-21 红江人民公社革命委员会1972年生产队会计新旧科目对照表

资料来源:联民大队会计资料。

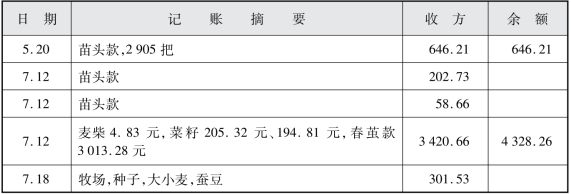

表6-22 红江生产队固定财产登记簿 蚕匾 (单位:只、元)

续表

资料来源:联民大队红江生产队会计资料。

表6-22是关于红江生产队蚕匾的登记,从中可以看到该队蚕匾增加的情况,但没有损耗记录。实际上,蚕匾的损耗十分严重,速度超过蚕匾的增加,以至于到1970年代中期,生产队慢慢用蚕帘替代蚕匾。

新科目在收入与开支两个项目中比旧科目罗列得更加精细。旧科目只列出收入,新科目要求分列农业收入、蚕桑收入、畜牧收入、其他收入;旧科目只列开支,新科目要求区分农业支出、蚕桑支出、畜牧支出、支出与管理费用。生产队会计科目收入、支出项目确定了,生产队会计就按照会计科目把生产队全部收入、支出按科目做成会计明细账,表6-23就是红江生产队1973年的明细账。

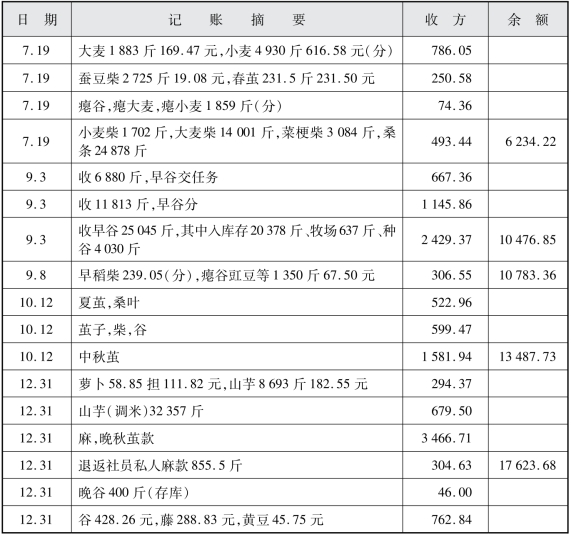

表6-23 红江生产队明细账1973年度农业收入(单位:元)

续表

资料来源:联民大队红江生产队会计资料。

科目“农业收入”把生产队在农业经营中所获得的收入全部汇总,得到的数字用于年终决算表格的制作。生产队会计把新会计科目中的所有类别都作入会计明细账中,这个工作完成以后,就可以制作生产队年度经济分配总表,如表6-24。

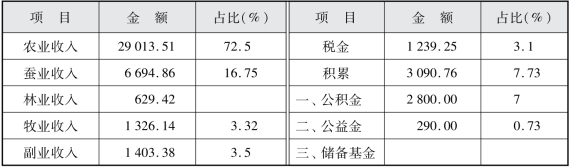

表6-24 联民大队红江生产队1978年度经济分配表 (单位:元)

续表

资料来源:联民大队红江生产队会计资料。

表6 24是按照生产队会计新科目制作的红江生产队1978年度年终经济分配表,该表收方与付方数字相一致,俗称“轧平”。在付方中,生产队农业经营成本合计8 063.53元,占总收入的21.5%;国家税金1 239.25元,占总收入的3.1%[120];公共积累合计3 090.76元,占总收入7.73%。社员分配达27 046.20元,占总收入的67.67%。其中全年生产队共分了现金8 500元,该队共40户,平均每户分得现金212.50元;全队共165人,平均每人分得现金51.52元。表6-24显示,全队经济分配全部都是“按劳分配”,这意味着,农民家庭全年从生产队里得到的所有实物、现金,最后都需要该户投入劳动力才能获得。在人民公社时期,经济的“按需分配”只有在大人民公社的初期曾经短期地实行过,当时按人头发放有限的生活费用。

每年秋天,生产队会计在做生产队经济分配表的同时,还需要做粮食分配表。为了做好粮食分配表,会计需要分不同品种汇总生产队全年实物的收入情况(见表6-25)。

表6-25 联民大队红江生产队1978年度分配产量产值表 (单位:亩、斤、元)

资料来源:联民大队红江生产队会计资料。

表6-25称为“产量产值表”,顾名思义,是生产队所有实物的产量与产值。其实,为了与经济分配、粮食分配的表格相匹配,该表中还包含着其他的产值,如大队企业划拨的收入、运费等。表6-25记录了全部粮食的种植面积、单产与总产,记录了其他作物的单产与总产。该表的合计金额与表6-24的总金额相同,粮食总产量与1978年度粮食分配表的总产量相同(见表6-26)。

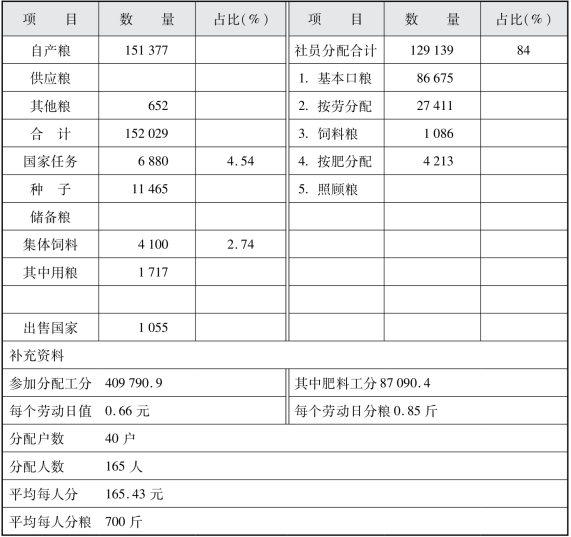

表6-26 联民大队红江生产队1978年度粮食分配表 (单位:斤)

资料来源:联民大队红江生产队会计资料。

在表6-26中,表6-25中的“杂粮”652斤被放到“其他粮”中。1978年,红江生产队出售余良的国家任务是6 880斤,卖给国家余粮(俗称“爱国粮”)1 055斤。红江生产队全年粮食分配占总产量的84%。在全部粮食分配中,基本口粮占67.1%。这是按需分配的粮食,所有的老人、小孩,即使没有参加生产队的劳动,也都可以拿到基本口粮。1978年,红江生产队基本口粮的水平很高,平均每人全年有525.3斤稻谷,折合大米372.96斤。全队按劳分配的粮食占22.2%。表6-26中,粮食“按肥分配”指按照畜牧工分分配,“饲料粮”指出售猪以后,生产队给每一只猪一定的粮食。

至此,会计已经制作了经济分配表、粮食分配表,结合全队的工分数字,就可以计算出该年生产队收入分配的基本情况。表6-26的“补充资料”呈现了当年农民们最关心的几个问题:每一工多少钱,平均每人分多少钱,分多少斤粮食。在生产队会计制作粮食分配表时,还会制作一份分品种的粮食分配表(见表6-27)。

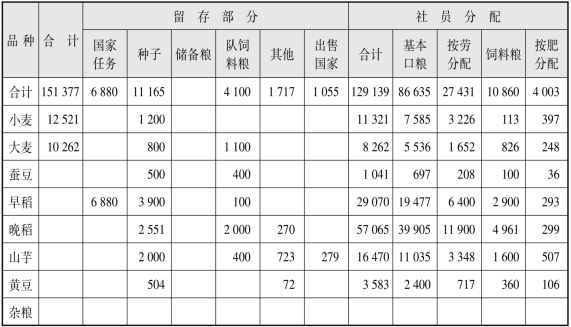

表6-27 联民大队红江生产队1978年粮食分品种分配表(单位:斤)

资料来源:联民大队红江生产队会计资料。

从表6-27可以看到,红江生产队拿出米质较差的早稻谷[121]出售给国家,完成国家任务。在生产队里,农民甚至把晚稻谷留作生产队的饲料粮!

生产队会计制作完成经济分配表、粮食分配表,汇总了所有农民家庭的工分资料,就可以制作生产队经济分户方案与粮食分户方案。我们在生产队日常记录体系中谈到,生产队有三大日常记录体系——工分、现金与实物,其中,工分记录本身就按照家庭来汇总,一本社员工分登记簿为年终分户方案提供了基本的工分资料。实物分配日复一日地进行,会计按类别汇总公布,并请各户户主确认盖章或者按手印;平时现金分配的汇总表都经过公布,并与户主确认。在这样的基础上,会计就及时把经户主确认的实物、现金分配数字记录到社员分户账中。下面引录的是联民大队红江生产队的《社员分户账》中的第一页(见表6-28)。

表6-28 红江生产队社员分户账 陈和尚户1975年度(单位:斤、元)

资料来源:联民大队红江生产队会计资料。

生产队社员分户账记录了每一个农民家庭平时从生产队里拿到的现金与所有实物,会计把分户账中的数字相加,就是农民家庭全年“欠”生产队的钱。

一切资料都已经齐备,生产队会计便可以制作生产队年终经济分户方案与粮食分户方案了。我们已经在本章第二节中分析过这两个方案,这里不再重复。

【注释】

[1]参见《农村人民公社工作条例草案》,1962年9月27日,中国共产党中央委员会第十次全体会议通过。

[2]这种领导权体现为对这类经济组织的领导人的任命。

[3]必须注意的是,领导班子与执行班子既有区别,又有联系。在人民公社中,领导班子是党的委员会,特别是党委会中的常务委员会。党委会制定规则,作出决策,实施领导责任。党委会中的部分党委委员甚至党委常务委员可能是大队支部书记、普通农村干部甚至普通农民,他们参加决策会议,但是,他们不参与决策的执行。在人民公社中,党委书记、副书记、常务委员通常都是脱产的国家干部,他们组成了党委执行班子的核心。党委的执行班子中有一些人不是党委委员,只是普通党员,有些人甚至是普通群众。公社的行政班子叫作公社管理委员会,公社管委会的情况与公社党委的情况类似。

[4]参见张乐天著:《告别理想——人民公社制度研究》,上海人民出版社,2012年,第100—203页。

[5]或者说,从公社组织对于生产队农业生产的影响的角度,去进一步分析公社组织的几个重要特点。本书不考察与农业生产不直接相关的各类组织,如共青团、妇联、民兵等;也不分析公社组织的历史沿革,例如,公社组织在相当长的时间内称为“革命委员会”。讨论生产大队、生产队组织时也是如此。

[6]例如,农田水利建设的大发展,络麻带秆精洗技术的推广等。

[7]例如,计划生育的开展、知识青年的下放等。

[8]陈一揆,1949年出生,从小聪明能干,自学电工操作,1975年进入红江人民公社广播站,专门负责维修电路。

[9]1970年代,红江人民公社增加的与农业生产密切相关的部门还有公社农科站。最初,公社农科站只有两人,分别负责蚕桑与水稻,后来,增加人员负责络麻,甚至还专门增加了一个专职人员管理渔业生产。此外,1970年代成立的公社兽医站与农民家庭畜牧业关系十分密切。

[10]人民公社时期,联民大队一带的农民不知道“公务员”这个称呼,只知道公社干部是“国家干部”。

[11]在当地农民眼中,他们都是拿国家高工资的人。当时,每月40多元的工资也确实是很高的工资了,比普通农民的收入高很多倍。

[12]访谈徐天寿、陆季文、沈兆坤,硖石镇,2008年10月31日。参见《中国田野调查——张乐天联民大队数据库》,口述历史,XTS-20081031—徐天寿、陆季文、沈兆坤。

[13]包括农民个体与他们的家庭。

[14]周生康,《工作笔记》,1972年。

[15]阳春面指没有任何菜的“光面”,是酱油加上几滴麻油的汤面。

[16]在人民公社时期,大队干部们开会时的那一套话语大部分都是来自“上面”。

[17]周生康,《工作笔记》,1974年。

[18]周生康,《工作笔记》,1972年。

[19]或者叫“躺倒不干”。

[20]日头,当地土话,意思是太阳。

[21]在生产队队务委员会班子中,最重要的人物是生产队长,其次是生产队副队长,其他的委员都是“做做具体工作”,而且大多连任多届,所以,大队干部到生产队换届时,最重要的事是物色好队长与副队长。

[22]在生产队里,有的人很想当生产队长,他会给别人暗示,或者自己提出意见,但是,由于得不到上级组织和群众的拥护,这样的人“不合适”。有的人上级和群众都拥护,但就是自己不想干。

[23]参见周生康,《工作笔记》,1973年。

[24]因为这种情况,生产队里有些农民觉得每年搞一次队务委员会选举没有意思,他们说,“年年弄得辛辛苦苦,弄来弄去还是几只老面孔”。

[25]全靠龙头带,即全靠车头带。

[26]当地土话,意思是像。

[27]不搭界,当地土话,意思是没有关系。

[28]参见周生康,《工作笔记》,1971年。

[29]受到林毒,意思是自己受到林彪反动思想的影响。

[30]“分线”,指每一个领导各负责一条线,如妇女线、民兵线、生产线等。

[31]参见周生康,《工作笔记》,1972年。(https://www.xing528.com)

[32]所谓的“搞小动作”,指有些人在选举前或者选举中私下拉选票,或者恶意攻击候选人等行为。所谓“阶级斗争倾向”,指有些社员选上中农甚至“四类分子”。

[33]周生康,《工作笔记》,1978年2月2日。

[34]根据大队干部们的经验,在这种情况下,再选一次,也难做到所有候选人都超过半数,所以,通常会采用比较简单的办法处理。

[35]周生康,《工作笔记》,1977年1月29日。

[36]例如,在“双抢”以前,每个生产队都要开会,讨论是否要分组作业,分几个组,并具体进行分组的安排。

[37]例如,生产队里有些人家把鸡放到水稻田里,大家意见很大,队务委员会要开会“解决鸡吃集体粮食的问题”;又如,生产队里有人偷砍集体的桑树,另一些人也跟着去砍桑树,生产队长看看这样下去“要出大事了”,就会立即召开队务委员会会议,讨论解决这个问题。

[38]我们将在本节的第三部分讨论这个问题。

[39]周生康,《工作笔记》,1975年。

[40]王京春是联民大队社员王隆的儿子,在黄湾尖山采石场事故中牺牲。联民大队为他开了追悼会,大队党支部号召大家向王京春学习。

[41]参见周生康,《工作笔记》,1971年。

[42]参见周生康,《工作笔记》,1970年。

[43]指1962年以后。

[44]这句话的意思是,把蚕桑地改种粮食。

[45]所谓“四旧”,指的是旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。1966年6月1日人民日报社论《横扫一切牛鬼蛇神》,提出“破除几千年来一切剥削阶级所造成的毒害人民的旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯”的口号,后来“十六条”又明确规定“破四旧”“立四新”是“文革”的重要目标。

[46]即信用社预支、垫支和超支方面的混乱情况。

[47]生产队与“上面”的博弈并不会也没有导致农业生产的混乱,原因有两个方面:其一,生产队种植计划的确定本身有其“原耕基础”,换句话说,生产队的种植计划基本上与传统村落的种植结构相吻合。其二,计划种植的面积以及国家计划征购的粮食或者其他农业产品保持着基本稳定的比例。生产队对于计划种植面积的改变是有限的,并且以完成国家的征购任务为前提,因此,这种改变通过大队组织的中介也部分地得到默认,对“自由种植”的批判也更多停留在“场面”上。

[48]药械,喷洒农药的器械。当时全国各处多有“农业药械厂”,生产农药喷雾器等。

[49]还剩下有些田没下肥,这是施肥留下的“尾巴”,要尽快全部下肥,去掉“尾巴”。

[50]在长生路边的田里施上肥料。

[51]一半的田耘了一两次田。

[52]参见周生康,《工作笔记》,1971年。

[53]在生产队的分配中,有些生产队为了更多地把粮食分给社员,账面上又看不出来,就采用重打折扣的方法。例如,分稻谷的时候,明明已经很干燥了,还打掉20%的水分。有时候,生产队在分山茹时,不计入粮食分配。

[54]参见周生康,《工作笔记》,1970年。

[55]摸掉,这里的意思隐瞒。

[56]“种西瓜”指留种的西瓜。

[57]一浪(西瓜),当地土话,指一块西瓜。

[58]参见周生康,《工作笔记》,1971年。

[59]“脱底棺材”是当地土话,意思是超越了底线。

[60]那时候,每天收获的农产品必须当天分给每一个家庭,否则,放在田地里,“明天不知道会被‘拖掉’多少”。

[61]生产队队务委员会可能发挥作用的一个重要原因在于集体生存意识的存在。

[62]有时候,由于没有生产队长、副队长在场,陈家场部分翻番薯的农民会故意“漏掉”一些番薯在泥里,让自己家里的小孩子去“捡”,但是,如果生产队长、副队长在场,他们不敢这样做。

[63]“桑树风波”在一位回乡知识青年脑海里留下了深刻的印象。他在城里接受了良好的高中教育,怀着“接受贫下中农再教育”的理想回到农村,“挖桑树的农民”给了他另一幅贫下中农的图像。更重要的是,这是他回乡后第一次“做坏事”。那一天,他看到左邻右舍的农民都去集体地里挖桑树拿回家,脑海里展开了激烈的思想斗争。他知道这是破坏集体的坏事,不应该去做。但是,桑树是上好的木柴,他看到其他人都轻易地把集体的桑树拿回家,不付一分钱,也眼红了。他去屋里拿了山子,走到门口,又停住了。几经犹豫,跨出门槛,又回来。最后,他也抵挡不住桑柴的诱惑,加入了“破坏集体桑园”的行列。

[64]农民们把“多少农活”称为“份额”。

[65]这里必须作两点说明:其一,1970年代,浙北一带各个生产队的评工记分制度基本相同,但也各有特点。例如,联民大队一带的生产队以队工为主,组工、定额工都较次要,而钱塘江人民公社的荆山大队一带,许多生产队以组工甚至定额工为主,队工较次要。其二,在各个生产队中,集体农业生产都实行评工记分制度,但是,农民们在建房等以家庭为单位的劳动中,仍像传统村落那样进行着雇工、伴工的合作,合作的运行过程与计算方式仍是“旧式的”。

[66]当地土话,指“双抢”完成。这是一个十分形象的说法。“双抢”时农民们每天下水田里干活,上岸了,当然就是水田里的活干完了。

[67]参见张乐天,《张乐天日记》,1970年。

[68]访谈贾志华,上海,2008年10月12日。参见《中国田野调查——张乐天联民大队数据库》口述历史,JZH-20081012—贾志华。贾志华是上海回乡知识青年,他记得自己“是从7分工评起的”。

[69]讲起关于底分的事,生产队里有些中老年人会对年轻人说:“不要老想着底分高。真的给了你高的底分,你也难做人。你干活的时候,别人都看着呢。”

[70]挑传担河泥指的是一担河泥轮流传着挑。例如,一担河泥要挑1 000米,一共4个人挑,第一个人挑了250米后传给第二个人挑,再传给第三个人,最后由第四个人挑到终点。在这篇回忆录里,讲妇女与男人一起挑传担河泥,意思是妇女干活像男人一样厉害。

[71]打稻机需要两个人一起用脚踏,才能顺利打稻。

[72]挑水河泥是联民大队一带最繁重的农活,每担水河泥的重量可达200斤左右。

[73]陈关明回忆录手抄本,《平凡而坎坷的一生》,“回乡务农十四年”之四“生活体验”。

[74]当地土话,意思是没有任何可能的上升空间了。

[75]胡少祥,《胡少祥日记》,2001年3月25日。

[76]生产队的“劳动时间”不一定与钟表时间相吻合。在联民大队一带,生产队通常都以劳动一天作为10个“劳动时间”。在生产队里,农民们“日出而作,日落而歇”,每天干活的实际时间不一样,但是,每天白天干活都只记录10个劳动时间,俗称10成工分。“出早工”“开夜工”另外记录工分。

[77]当地土话,洋号指铜质小喇叭。1968年,“文化大革命”高潮的时候,陈家场“弄来一只洋号”。从此,记工员“泰山”每天吹洋号催人出工。

[78]当然,“泰山”尽管号称“泰山压顶不弯腰”,也有生病的时候,也会“甩纱帽”。这时候,通知出工的活只能每户轮流做。

[79]《毛主席语录》第一条是:“领导我们事业的核心力量是中国共产党,指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。”

[80]部分生产队在记工时,记工员就把时间与底分进行了折算,记分簿上记录的就是实际的工分。

[81]当地土话,意思是倒打一耙。

[82]胡少祥,《胡少祥日记》,2001年3月14日。

[83]胡少祥,《胡少祥日记》,2001年2月24日。

[84]像队工的情况一样,如果出早工、夜工,会增加工分。

[85]本节的相关内容均可参见张乐天:《告别理想——人民公社制度研究》,上海人民出版社,2012年,第262—263页。

[86]参见周生康,《工作笔记》,1973年。

[87]同上书,1975年。

[88]参见周生康,《工作笔记》,1982年。

[89]胡少祥,《胡少祥日记》,1999年7月5日。

[90]转引自张乐天:《告别理想——人民公社制度研究》,上海人民出版社,2012年,第264页。

[91]小猪经农户养过一段时间以后,再转卖给另一农户饲养,这种猪称为“过栏猪”。

[92]农户把猪出售给食品公司时,食品公司的检验员会告诉农户白肉率,因而出售的猪无须计算白肉率。参见联农大队向阳生产队会计资料。

[93]如误工、补贴工、畜牧工等。

[94]夏蚕养得少,现金收入极其有限,所以,夏季分配时,生产队只能分很少的现金。

[95]红旗生产队的数据存在一定的问题。在1970年代,红旗生产队经常把桑园改成水田,种植水稻,但是,在会计账本上,水稻田的面积仍保持“计划数字”。1977年,红旗生产队的早稻种植面积应当在60亩出头,即使以62亩计算,红旗生产队的早稻亩产仍大大高于胜利生产队。

[96]1960—1970年代,联民大队一带的农民们收获番薯以后,“不想吃那么多番薯”,就把大小番薯都刨成番薯丝,晒成番薯干,到盐官粮管所换成米。农民们晒番薯干的积极性很高,因为每斤番薯干可以抵一斤稻谷。粮管所收了番薯干以后,少量番薯干送到酒厂做酒,大部分都运到安徽农村给农民吃。当年,回乡知识青年想不通,为什么安徽的农民们“喜欢”吃番薯干?如果注意到地区间的社会分层,就可以发现其中的原因了。安徽部分农村农民没有足够的粮食,番薯干是“可以填饱肚子的最便宜的粮食”。番薯干也可以解释另一件事情,部分落后地区每个劳动日只有0.10元甚至更低的收入,那里的人怎么活下去?吃廉价而填肚的番薯干。

[97]正因为如此,当年城市里的居民只得吃大量质量较差的籼米,即用早稻谷碾出来的米。

[98]例如,10斤鲜谷子,如果打8折,就算8斤谷子的钱,如果打7折,就只算7斤的钱。农民们当然认为,折扣越打得多,越合算。这种算法其实是没有意义的。

[99]生产队粮食增产,超过了“老三定”加15%的水平,公社、大队会要求大家“卖爱国粮”。

[100]原粮指谷子。白肉的计算方法是:购入小猪打对折。过栏猪,即别人养了一定时间的猪,40斤以上的打六折。死掉小猪,40斤以上打对折;41—70斤打六折,71斤以上打七折。出售的肉猪按出售时的白肉计算。

[101]按畜牧分配有两种不同的情况,按猪、羊的头数分配,或者按肥料工分分配。

[102]生产队有时分配少量蚕茧给农民家庭,让他们去剥丝绵,蚕茧的分配从来不会考虑家庭畜牧业的情况。

[103]例如,分稻草的时候,某户可以分得50斤稻草,分配的农民要把几捆稻草扎在一起,然后用大秤来称。扎稻草的农民“手把子”没有那么好,扎好了未必就正好50斤。这时候,多几斤还好办,抽掉一些稻草就行;如少几斤,就十分麻烦,扎好的稻草难以加进去。

[104]1970年代,从塘南挑番薯藤回到陈家场的家,一段是塘南公路,铺着“瓜子片”的路面;另一段是渠道边的路,铺着碎石或者瓜子片。走这样的路,即使什么都不拿,走一个“空身子的人”,脚也不舒服,肩上压着100多斤的番薯藤,“脚下的滋味只有自己知道”。更何况番薯藤蓬松,难以扎紧,挑番薯藤是“三个小子一般高”,走路困难。

[105]参见红旗人民公社东方红生产大队会计资料。联民大队一带的农民一般上午10时30分就吃中午饭,因此,冬天白天时间短的时候,上午劳动时间就较少。如果上午8点出工,两个半小时即150分钟后就要吃中饭了。下午因为收工早,劳动的时间也短。

[106]如果家里有小孩,农民通常在出工前在锅里放好米、水以及需要蒸的菜,小孩只需要烧柴火就行了。联民大队一带的农民家庭在老式灶台上烧饭,通常饭与菜就“一锅熟”。

[107]生产队作为一级正式组织,会努力制定一些严格、精细的规章制度,队工记录的规定可见一斑。但是,所有的规章制度在付诸实践的时候,都不可避免地被村落文化所消解。

[108]在生产队里,有些农活不容易承包,例如,生产队牧场养了两头母猪,只能由生产队派人饲养,不能承包到组里。有些农活需要全队来做,例如粮食分配工作一般由生产队直接组织。

[109]在生产队把农活承包给小组时,有些生产队把承包工分与农业产出相关联,称为“联产承包”;有些生产队只是承包相关的农活。在联民大队一带,极少有生产队实行“联产承包”制度。

[110]当年说的话,意思是现金十分稀缺,农民们用现金非常节约。

[111]参见联民大队文书资料。

[112]参见访谈章默兴,联民大队,2009年1月18日。参见《中国田野调查——张乐天联民大队数据库》,口述历史,ZZB-20090118—章默兴。经过反复清查、核对,结果发现,有人出售了山芋苗以后,卖出的钱“忘记”交给生产队出纳章默兴了。

[113]红江生产队干部开会的补贴比较高,达到1.20元,相当于当时一个泥水匠或者木匠每天的工资收入。干部开会,除了可以拿到外出补贴,还可以记录一天的工分。

[114]“双抢”时节,生产队里的劳动十分辛苦,分配的稻草、稻谷拿回家来,还必须及时处理,搞得“忙上加忙”,令农民们烦恼。

[115]麻叶是羊的食物,麻秆是上好的柴火。

[116]如果当天剥麻3亩,每亩估计有麻秆10担,当天可分配的麻秆就有30担。生产队会计以每户家庭上年工分合计占全队总工分的百分比乘以30担,就计算出这个家庭可分得的麻秆数量。

[117]其实,对于每一个农民家庭来说,打折打得轻与重是一回事,因为全队农民家庭都同样打折。但是,打折打得重了,生产队收入的总数会减少。

[118]联民大队一带的农民们把购买小猪称为“捉”小猪。

[119]有些生产队,例如陈家场采取“包屁股”与白肉重量结合的方法给养猪的肥料报酬,陈家场给养猪户每头猪每天1分工,肉猪出售以后,生产队再根据白肉的重量给农户一定的工分。陈家场的政策鼓励农户养肥猪。

[120]生产队都以实物抵税,红江生产队是“余粮队”,因此,通常都以上交粮食抵税。

[121]早稻谷轧成的米称为“籼米”,口感差,晚稻谷轧成的米称为“粳米”,口感好。由于农民更愿意把晚稻谷留下,把早稻谷卖给国家,城市居民不得不吃相当数量的籼米。在上海,每户都有一本购粮证,粮店根据配给总量确定购买籼米和粳米的比例。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。