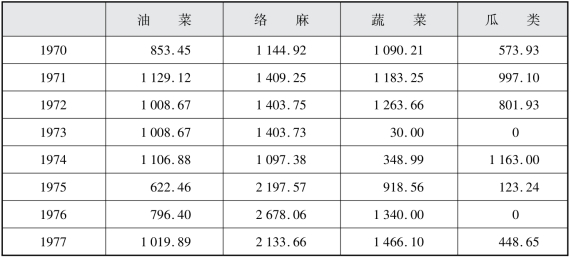

在人民公社时期,国家为联民大队一带的“经济作物”概念划定了框框,不断地要求各个生产队在国家划定的“圈圈里做道场”,严格按照计划面积种植。生产队总是谋划着突破国家划定的“经济作物”概念,多生产些粮食,多抓点经济收入,让日子过得好一些。蔬菜与瓜类的种植就是生产队突破国家计划框框的行为。尽管这种行为不时地受到批评,但批评并不妨碍生产队偷偷地“我行我素”。表4-14反映了联民大队红旗生产队即陈家场1970年到1977年油菜、络麻、蔬菜与瓜类作物的经济收入情况。

表4-14 联民大队红旗生产队1970—1977年度部分经济作物收入情况表 (单位:元)

资料来源:联民大队会计档案资料。

比较油菜、络麻、蔬菜与瓜类为生产队创造的经济收入可以看到,在通常情况下,蔬菜与瓜类创造的经济收入比较可观,一般会超过油菜籽的收入。其中,红旗生产队1973年的蔬菜收入仅30元,没有瓜类收入。1973年蔬菜收入大幅度减少与1972年的政治形势有关。那一年,联民大队一带开展批林整风运动,秋冬时节,“在批林整风运动的推动下”,政府要求农民“以实际行动”发展蚕业生产,支援国家建设。红江人民公社制订了种植3 400亩蚕豆绿肥的计划,平均每个生产队的蚕豆绿肥面积超过30亩,这就挤压了蔬菜生产的空间。1976年,陈家场的蔬菜收入就大大超过了油菜收入,那一年,陈家场没有种瓜类作物,这应当是陈家场队务委员会自己的选择;这一年联民大队东风生产队的西瓜收入达到2 146.46元[120]。

联民大队一带的农民们大多把蔬菜种在桑树地里,冬天种植,春天收获,“抢了一个季节”,增加了农民们的经济收入,却伤害了集体的桑树。这是联民大队一带的生产队集体“突破国家计划”的行为,但是,表4-14的数字仅仅部分地反映了一些情况。更严重的是,联民大队一带的生产队有时会把部分桑园分给农民家庭,让他们在桑园里种植蔬菜,收获全部归家庭所有。由于蔬菜需要吸收大量肥料,桑园里种蔬菜会影响桑树的生长,所以,公社反对生产队在桑园里种蔬菜。在阶级斗争之弦绷紧的时候,这种行为被界定为“资本主义倾向”。蔬菜、瓜类作物的种植是“上下博弈”的一个案例。蔬菜、瓜类种植是“抢季节、抓收入”,受到生产队里农民的普遍欢迎,生产队长总是“听从大家的意见”,见缝插针地安排蔬菜种植。在这场博弈中,生产队集体表现得极为主动、机智,上级更多的是无奈。

在联民大队一带,蔬菜的品种有很多,最有名的是海宁榨菜。20世纪60—70年代,丰士榨菜厂、斜桥榨菜厂广泛收购附近农民们做的榨菜,入窖腌制,加工成小包装的咸榨菜,销往附近的城市。榨菜厂的大量收购推动了附近生产队的蔬菜种植。

榨菜的种植与油菜相近。榨菜如油菜那样需要育壮秧,但是,榨菜移栽的地点却与油菜截然不同。油菜种在田地里,榨菜移栽到桑园里。秋蚕“上山”,桑园里的桑条都已经剪掉,只留下一排排稀疏排列的桑树“拳头”。桑园成了“白地”,生产队就“偷机”种上一熟蔬菜,“抓点经济收入”。桑园的地是编成轮的,每轮种两排桑树。榨菜种在两排桑树的中间。在移栽以前,农民们需要翻垦准备种榨菜秧的地,再敲碎泥土,耙平地面。如果有条件,把羊灰等翻入泥里,作为榨菜的基肥。榨菜植株低矮,移栽的密度大大高于油菜。移栽以后,当天要浇上清水粪,以利于榨菜秧顺利成活。

榨菜秧成活以后,要除草、松土,施一次重肥。有时,生产队会“挑空羊棚”,把羊灰挑到榨菜地里,用手均匀地把羊灰铺在两行榨菜之间。陈家场人说:“羊灰暖的,有利于榨菜越冬。”

春天来了,榨菜“春发”。农民们需要及时除草,施足肥料。榨菜种在地里,通常不会积水,即使如此,如果雨水过多,仍要想法及时排干地沟里的水,防止榨菜烂根。这时候还要注意除虫、防病,打乐果、托波精。清明前后,榨菜根部长出拳头大的菜瘤,收获的季节到了。陈家场的农民们拿着镰刀到地里收割榨菜。他们把榨菜的根、叶子都削除,只留下榨菜的瘤。此时,袁花塘河里已经准备好了船只,男劳动力把一担担榨菜挑入船里。船装满,起橹出发。船橹一扳一推,船头划开平静的水面,水波轻轻拍打着两岸的小草。船慢慢地向前驶去,通常都是去丰士榨菜厂售卖。到了丰士,船靠在石栋上。厂里的职工刚刚过完秤,等着削榨菜筋[121]的临时工就蜂拥而上,抢着把榨菜拿到自己身边[122]。农民们全然不管他们,只顾着收了钱,“上街走一圈,东张张,西望望,不买什么也高兴”。然后,他们摇着空船回生产队。

在联民大队一带,生产队种的瓜类作物包括西瓜、黄金瓜、雪团瓜、生瓜,生瓜专门用于腌制酱菜,其他的各类瓜都当作水果吃。这里简单介绍西瓜的种植与管理。清明前后,是西瓜下种的时候。生产队或自备西瓜籽,或去市场上购买西瓜籽。生产队找一块小小的朝南向阳的地,将细碎的泥土伴着草木灰铺平整。农民们播下西瓜籽,浇上清水,盖上塑料薄膜。几天以后,见西瓜籽萌芽,他们便搭起塑料薄膜小棚,给西瓜幼苗施化肥。过了15—20天,西瓜秧就可以种到田里了。有的生产队自己不育西瓜秧,直接到街上去买。丰士庙是远近有名的秧苗交易市场,西瓜秧、南瓜秧、番茄秧、冬瓜秧、茄子秧,应有尽有。上街卖秧苗的大多是附近的农民。卖秧苗的农民们制作了一只只圆形稻草盘,里面放草木灰,秧苗就培育在盘子里。农民买秧苗的时候,连稻草盘子一起买,这样,秧苗不用拔起来,“不伤秧苗的根”。

在联民大队一带,西瓜大多种在田里,但是,种西瓜时节,麦子还没有收起,怎么办?生产队早在种麦子的时候,已经安排好了下一茬的时间。麦田要接着种西瓜,麦田就采用窄轮条播的种植方式。每一轮上靠着沟边种两排麦子,轮的中间留出空地。4月下旬,农民们把西瓜秧种到麦轮上,隔一轮种一排西瓜秧,以确保西瓜有足够的地方爬藤。种西瓜秧苗是件轻松的农活,但是,人要钻到麦田里,麦芒、麦叶擦着皮肤,会浑身不舒服。

麦子收起,西瓜秧早已成活。农民要给西瓜除草、松土,施上重肥,并在所有的田沟上铺麦柴,让西瓜藤可以爬过水沟。西瓜怕水,瓜田排水是一项重要工作。在必要的时候,要给西瓜打农药托波精,防止瘟病的发生。黄金瓜、生瓜等小瓜要摘头,以便分出较多的头,“头多,瓜也多”。西瓜不需要摘头,主藤上可以长好瓜。南瓜要“阄花”[123],西瓜不需要。西瓜爬藤以后,瓜藤里有杂草,通常都不去拔,拔草带起西瓜藤,反而不利于西瓜的生长。有时走近一块西瓜田,看到草长得挺高,草下通常会有个大西瓜。

西瓜的管理,最麻烦的是防止偷瓜。每个生产队都会在西瓜田头搭建一个小草棚,里面日夜住着管西瓜的农民。当然,“月光下,偷西瓜的事总会发生,再管也没有用”。西瓜慢慢成熟。有经验的老农用手指轻轻弹一下西瓜,就知道瓜有几成熟。7月初,生产队里每天都收起几担西瓜,有时分给农民,有时挑到街上去卖。

7月下旬,西瓜摘完了。生产队“抢出一季经济收入”,组织翻垦西瓜田,准备种植晚稻。于是,农民们忙碌起来,因为“插秧不过立秋关”。于是,大田里的作物又进入了新一轮的循环。

【注释】

[1]参见内部文稿,海宁市农业局编:《海宁农业志》,2008年,第105—107页。

[2]在联民大队一带,农民们以“乌”字形容黑色的状态,所谓“乌黑”。农民们叫桑椹为“乌嘟”,是以桑椹的颜色取名,给人以诱人的想象。“乌嘟”甜又鲜,农家的孩子喜欢钻到桑园里采“乌嘟”吃,搞得一嘴紫色,一张花脸。

[3]当地土话,指筛子上的网格。

[4]沙性的土地有“返潮”的特点,即使白天出了一天的太阳,晚上泥里的水分也会均匀渗透,让土地变得比较潮湿,这适合于桑籽的发芽。

[5]如果培育不好,桑秧太细了,第二年就不能嫁接,再补上一年的培育,就浪费了一年的时间和占用的土地。

[6]当然,生产队也可以直接卖掉广秧,让别人去嫁接。陈家场会接桑秧的人太少,有时更愿意卖掉广秧,让别人去嫁接,再到市场上去买接好的桑秧来种。

[7]“火别”是当地土话,意思是加温促进生长。“火别鸡”就是一种快速孵小鸡的方法。本来,孵小鸡要在老母鸡身下捂大约20天,才能孵出小鸡。小鸡依靠母鸡的体温,慢慢孵化而成。一只母鸡一次只能孵出10多只小鸡,实在太费时了。孵出小鸡之后,它还要引小鸡吃食,晚上继续睡在一起,要等小鸡长出硬毛才可以,这样一只母鸡育出10多只小鸡,至少要少生2个月的鸡蛋,成本较大。“火别鸡”一般都是孵坊采用的,把大量的蛋放在一起,用火或电加温,每天加到一定的温度,大约只需10多天就能出小鸡,比母鸡孵时间要短,而且数量大。“火别鸡”有一大缺点,小鸡比较难养,要在室内饲养一段时间,保持适当温度,否则容易死亡。

[8]陈家场生产队极少用“火别鸡”嫁接法培育桑秧,队里只有几个人会嫁接桑秧,成活率还比较低,种桑秧出售不划算。那么,生产队为什么不派人去学习嫁接技术;生产队长陈建民会说:“卖桑秧是西边农民们的活,我们这里祖上就常常买桑秧来种。”我们从桑秧的故事中看到种植传统对于当下种植选择的重大影响。

[9]胡少祥,《胡少祥日记》,2002年3月18日。在单干的时候,部分农民精打细算,为了节约购买桑秧的钱,他们会采取这里所说的种种嫁接方法改造桑园。在生产队里,不要说普通的农民,生产队长也不会像单干农民那样“上心”而节约每一个铜板。这里介绍的种种嫁接方法都太麻烦,陈家场没有做过。在陈家场,桑树老了,质量差了,生产队长就安排人把桑树“翻掉”,种上从市场上买来的新桑。农民们欢迎这样的处理方法,因为他们可以从生产队分到桑树柴,这是一种高质量的、可以用来“打年糕”的好柴。

[10]当然,种粮与种桑的选择还受到土地条件的限制,有些土地根本不能种春花、水稻等粮食作物,只适合于种桑树。

[11]周生康,《工作笔记》,1980年。

[12]同上书,1981年。

[13]农民在一定高度(如离地面1米高)剪去桑条,让截口处长出新枝;新枝长成桑条,再在截口处剪去,等待新枝再生长出来。如此反复,截口处形如人的拳头,俗称“桑拳”。“桑拳”是桑树培育的一个重要内容。

[14]老沪杭公路是抵挡钱塘江海潮的第二道防线,修筑得比较高。老沪杭公路的七里庙离联民大队界约一公里,1957年,毛泽东主席曾到这里观看钱塘江潮。站在这里朝北望去,桑园连绵,延续数里,号称“九里桑园”。

[15]农民在地里削草的时候,把一处的草削起来,盖住了另一处的草。这是当年陈家场农民说的话,形容削草不讲求质量。

[16]如果草没有削除就垦地,地里的野草不仅活着,垦地以后还可能长得更旺。

[17]解放以前,直到1950年代,农民还在桑园里施用饼肥,到人民公社时期,极少再施用。

[18]当地土话,所谓“瘦”,指土地的肥力被吸收了、流失了,土地变得贫瘠了。

[19]参见内部文稿,海宁市农业局编:《海宁农业志》,2008年,第105—110页。实行家庭联产承包责任制以后,海宁地区长安、辛江、钱塘江、周镇、盐官、丁桥、郭店7个乡镇的每亩桑园产茧量达到了156.8公斤。

[20]“三秋蚕”指早秋蚕、中秋蚕与晚秋蚕。

[21]参见内部文稿,海宁市农业局编:《海宁农业志》,2008年,第104页。

[22]同上书,第114—115页。

[23]同上。

[24]析茧,意思是分析茧子,区分出雌和雄。

[25]拆对,意思是把进行交配的雌、雄蛾子分开。

[26]参见访谈贾锦芬,上海,2008年9月26日。参见《中国田野调查——张乐天联民大队数据库》口述历史,CJF-20080926—贾锦芬。

[27]1970年代称为“革命领导小组副组长”。

[28]联民大队一带的农民们把养一次蚕称为“养一熟蚕”。

[29]蚕网用细草绳编织,生产队蚕网不够了,就要组织人搓草绳,再织蚕网。

[30]周生康,《工作笔记》,1963年。

[31]这句话的意思是说,桑园里养了很多草,草长得高,人走进去,会把脚背也没掉。

[32]蚕室地下用瓦片砌成的通道,用于给蚕室加温。

[33]周生康,《工作笔记》,1971年。

[34]“压得挺”意思是用重物压,使其保持平整。

[35]参见周生康,《工作笔记》,1976年。

[36]偏轮指有些桑树的轮里桑叶采得多,有些轮里采得少。

[37]汽水叶指带着水的桑叶。

[38]石灰可以对鞋底进行消毒。

[39]当地土话,意思是桑叶干燥、发软。

[40]每一次喂桑叶,都称一下,记账。

[41]防止大小麦除虫时有农药的气味飘到蚕室里。

[42]参见周生康,《工作笔记》,1975年。

[43]蚕宝宝不能吃带水的桑叶,吃了会生病。

[44]一种用稻草扎成的砧头,专门用来切桑叶。

[45]如果天气阴黑,他们会把蚕匾搬到屋檐下去除蚕沙。

[46]蚕吃了湿叶会生病,所以,遇到下雨天,采来的桑叶全是水,饲养员必须把桑叶弄干才能喂蚕。大眠以后,蚕吃叶量很大,弄干桑叶成了饲养员们最烦恼的事情。

[47]当地土话,意思是蚕屎。

[48]参见周生康,《工作笔记》,1972年。

[49]当地土话,指三种不同的蚕病。

[50]参见周生康,《工作笔记》,1972年。

[51]在蚕业生产中,特别在秋蚕饲养中,可以又一次看到人民公社时期“上下联动”产生的积极效应。秋蚕病多,一般农民根本没有能力及时发现蚕病,即使发现了蚕病,他们也没有能力治疗。人民公社建立起一套从上到下的蚕桑技术系统,及时发出防病、治病的消息,还通过供销社为各个生产队蚕室提供足够的药品。蚕室里的饲养员根据上面的指示精心消毒,认真治疗蚕病。上下结合,确保了秋蚕的稳产高产。根据《海宁市志》提供的资料,1949年海宁市秋蚕张产仅4.5斤,1977年秋蚕张产达到了28.3斤,提高了5倍多!(参见海宁市志编纂委员会:《海宁市志》,汉语大词典出版社,1995年,第276页。)

[52]这句话的意思是,有些桑树上还留下一些桑条和桑叶。

[53]周生康,《工作笔记》,1973年。

[54]与春蚕饲养情况相比,秋蚕的采叶工作令一些农民头疼。春天,桑园里干干净净的;秋天,桑树上爬动着刺毛虫。各人对于刺毛虫的适应程度差别很大,有的农民采一次桑叶,浑身会痒好几天,如皮肤碰到刺毛虫,会红肿、疼痛。(https://www.xing528.com)

[55]这里的“熟”指蚕本身成熟了。饲养员把蚕拿在手里,对着亮光观察,如果蚕的身体有些透明,表示“熟”了,需要马上“上山”。

[56]从1970年代初期起,联民大队一带的农民渐渐改变了搭山棚的习惯,他们或者在养蚕的竹架子上插毛蔟,或者直接在地上铺厚厚的一层稻草、菜壳,铺帘,插毛蔟,让蚕“上山”。

[57]帘铺展开过长,双手够不着,没法插毛蔟,也没法把“熟了”的蚕放上去。

[58]我们从表4-3中可以看到,尽管红旗生产队不断地“地改田”,减少桑园的面积,但是,由于每亩桑地的产叶量增加,生产队养蚕的张数不减反增,蚕茧的总产量也呈增长趋势。蚕茧的实际产出情况掩盖了红旗生产队私自“地改田”、改变国家种植计划的行为。

[59]高山茧指在高的“山棚”“上山”产的蚕茧;地山茧指在地上“上山”产的蚕茧。

[60]上车指上丝车抽丝。

[61]当地土话,意思是平均价。

[62]黄麻全枝呈绿色,联民大队一带的农民习惯称其为绿麻或者络麻。

[63]长果种络麻翠绿的形象就如其名字所提示的那样,即使在长成以后,也整个植枝都呈翠绿色。联民大队一带的农民因此而误称其为绿麻。

[64]有关黄麻、红麻的情况参见内部文稿,海宁市农业局编:《海宁农业志》,2008年,第61—74页。

[65]当地土话,意思是盖住种子。

[66]麻苗受到挤压,难以吸收到足够的肥料,到收获的时候,这些麻仍植株矮小,麻皮较薄。

[67]土地板指土地地面硬化。

[68]毛下种指没有为下种做好应有的准备,如土地没有除草就匆匆下种。

[69]当地土话,意思是种子发芽生长。

[70]当地土话,意思是放过几天的粪。

[71]周生康,《工作笔记》,1973年。

[72]周生康,《工作笔记》,1973年。

[73]胡少祥,《胡少祥日记》,2001年8月29日。

[74]当地土话,指没有任何作物的田和地。

[75]陈关明手抄本,《平凡而坎坷的一生》,“农业劳动的苦乐观”。

[76]“双抢”“上岸”,当地土话,指“双抢”结束。

[77]周生康,《工作笔记》,1975年。

[78]同上。

[79]剥络麻的时候,麻叶、麻皮、麻枝上都会渗出汁,麻汁碰到衣服,会把衣服染黄,洗不干净。

[80]粗细如自行车的车架,长约一尺的竹棒。

[81]夹麻十分辛苦,如果麻秆粗,夹麻的人很难夹得住;如果夹得紧,抽麻的人又很难抽出来。两个人都用足了“手里的功夫,半天下来,手端起只碗都会抖”。1950年代后期,有人发明了黄麻机,想用机器来夹麻。机器力量大,把麻秆都夹碎了,但是,麻皮反而剥不下来。两年多以后,再也没有人用机器夹麻了。

[82]剥麻对人的体力消耗不大,但是,对人的手却伤害很大。麻皮上有小刺、小节,特别是印度麻,“手摸上去都痛”,因此,剥一天麻,每个人的手都弄得“七损八伤的”。

[83]陈关明手抄本,《平凡而坎坷的一生》,“农业劳动的苦乐观”。

[84]周生康,《工作笔记》,1973年。

[85]周生康,《工作笔记》,1973年。

[86]同上。

[87]与茧站的情况不同,麻站是供销社专门为络麻收购而临时建立的机构,收麻任务一完成,麻站就关门。在四联地区,供销社借用农民的房子来收购络麻。

[88]如果河道太宽,水太深,浸麻、洗麻都可能有危险,这些河道不适合精洗麻皮。

[89]农民们发现被晒的麻皮,只得再把这些麻皮压入水中。这几段麻皮的皮质腐烂速度会与其他部分不一样,出现麻皮一段生一段熟的情况。等到麻皮“浸熟”,农民们拿出来洗麻的时候,这几段被晒过的麻皮很难洗干净,最后会留下一小块一小块的黑斑。

[90]麻皮浸入水中,水质很快变黑、变臭,河里的鱼“吃不消”了,浮出水面,“探出头来吸气”。这为当地的农民,特别是男人们提供了机会。那些日子里,许多男人天蒙蒙亮就起床,拿起戳鱼枪来到浸了麻皮的河边,静静地等待着鱼儿露头。鱼一露头,鱼枪就飞过去,戳住了鱼。这些鱼已经受到污染,但是,在农民们看来,只要抓住的时候是活鱼,就还能吃。当然,也有些农民自己不吃“麻水鱼”,把抓来的鱼喂猫。

[91]当地土话,“掼”的意思是用双手甩,“一毛头”的意思是一次做完。

[92]洗麻十分马虎,结果只卖了十分差的价格。这里,“白票”是收麻的等级标志,代表最低一级。

[93]“三番头、三敲头、一笃头”描述了有些农民极不负责任的洗精麻过程,意思是甩三次,用木榔头敲三次,旁边一丢就了事。

[94]周生康,《工作笔记》,1975年。

[95]周生康,《工作笔记》,1980年。

[96]同上书,1981年。

[97]每到剥麻、洗麻时,植麻乡镇的河港大量浸洗络麻,不但严重污染了麻区外荡水域,而且还污染东部河港。麻水污染从每年9月中旬开始,持续时间达2个月。麻水所到之处,水质变黑发臭,除少数几种鱼类外,大多数鱼发生浮头甚至死亡。从洗麻污水中捉起的花白鲢(年初放养的仔口鱼种),尾重大多在0.5公斤以下,经济价值很低。1960年代以后,本县外荡与海盐交界的部分水面尚未受麻水污染,但1970年代时,尤其到了1977年,受本县麻水污染的水域,竟扩展到海盐县的通元公社,并相继污染了该县的六里、东风、石泉三个公社的水域。据1981年调查,全县外荡受麻水污染面积达27 635亩,占外荡总水面的80.5%。

[98]周生康,《工作笔记》,1972年。

[99]当地土话,指麻的根部。

[100]周生康,《工作笔记》,1972年。

[101]络麻带秆精洗从一开始就是脱离实际的。其一,麻拔起以后,体积庞大,生产队难以临时建造浸麻的水池。其二,带秆精洗的麻浸熟以后,拔出麻秆,留下了枝头的许多碎麻秆,极难洗干净。因此,在联民大队,带秆精洗从一开始就是“做做样子”的,每一个生产队都做一个带秆精洗的洗麻池,上级来检查的时候,可以带着去看一看。后来,上级不再强调,生产队也就恢复了传统的剥麻洗麻方式。带秆精洗案例反映了“上下博弈”中生产队集体的行动策略:上面逼得紧,下面就“做个场面”;上面放松了,下面就恢复旧制。

[102]参见海宁市志编纂委员会:《海宁市志》,汉语大词典出版社,1995年,第268页。

[103]周生康,《工作笔记》,1970年。

[104]同上书,1971年。

[105]周生康,《工作笔记》,1971年。

[106]海宁市农业区划办公室、海宁种子公司编印:《海宁市油菜品种资源(征收意见稿)》,1987年11月,油印本,前言。

[107]周生康,《工作笔记》,1971年。

[108]土油菜品质差、产量低,但土油菜成熟期早,为了不同作物品种的协调搭配,适应三熟制种植计划,联民大队各生产队一直种植一定面积的土油菜。

[109]周生康,《工作笔记》,1976年。油菜种植面积的案例充分反映了“上下博弈”的情况,时间是1976年。我们从这个案例中看到,生产队安排种植计划的主要依据是生产队集体的实际需要。生产队种植油菜的主要目的是满足农民家庭吃油的需要,如果农民们吃油的需要满足了,他们就不会因为“上级号召”多种油菜。我们在讨论“上下博弈”的时候,既要注意事件的性质,更应关注事件发生的年代,由于“外部冲击”及其政治嵌入随着时间的不同而不同,生产队集体的应对呈现出较大的差异。

[110]周生康,《工作笔记》,1971年。

[111]同上。

[112]当地土话,指耙平土地。

[113]这时候,菜苗幼小,不能浇浓粪。

[114]周生康,《工作笔记》,1974年。

[115]周生康,《工作笔记》,1978年。

[116]周生康,《工作笔记》,1974年。读着周生康《工作笔记》中大量有关农业生产的会议记录可以看到,在人民公社时期,浙北地区的农村基层干部们一直在专注于农业经营管理,即使在革命高潮时期也是如此。一方面,他们责任心强,努力工作,并智慧地创造出适合于当时当地情况的管理经验。另一方面,各级领导,其中主要是人民公社一级领导,善于运用“从群众中来,到群众中去”的工作方法,他们时刻关注着群众中创造的经验,及时把好的经验推广开来,使广大农民受益。

[117]周生康,《工作笔记》,1977年。

[118]联民大队一带的农民们认为,诱人的油菜花太美了,会刺激人的神经,引发对于异性的过度遐想,导致神经不正常,所以,油菜花盛开时期,神经病会发作,俗称“花毒”。

[119]“重手重脚”拔油菜,会导致油菜荚打开,油菜籽落在田地里。

[120]参见联民大队会计资料。陈家场农民缺少种瓜的经验,即使种了瓜,产量也比较低。

[121]榨菜腌制以前,要削掉老的皮和筋,以确保腌制的榨菜鲜嫩好吃。

[122]他们搞定额计酬,削得越多,收入越高。

[123]当地土话,指人工授精。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。