蚕豆又称罗汉豆,品种有本地小青豆、牛踏扁、大白豆、香珠豆等。蚕豆是春花作物,像麦子一样,秋冬时节播种,春天收获。开春以后,蚕豆开出花蕊呈黑色的漂亮花朵,陈家场一带的农民会唱山歌一样地说:“蚕豆花开黑良心。”作为豆类的一种,蚕豆的根部有根瘤菌,会把泥土中的某些成分转化成肥料。蚕豆不需要施肥,也用不着认真管理,只要种下去,就会有收获。解放以前,联民大队一带的农民普遍缺少农业生产资料,他们没有本钱种大麦和小麦,就多种一些蚕豆。但是,蚕豆是低产作物,不适合大面积种植,农民多种蚕豆,仍解决不了他们的粮食需求。农业合作化过程中,政府号召农民种植优质高产的作物,联民大队一带的农民们便不再种植整片的蚕豆,他们只在田边、地边或者渠道边种蚕豆,也在麦田里间作蚕豆,形成一种“豆夹麦”的种植方式。

1958年10月,联民大队一带的农民敲锣打鼓地走进了人民公社的大门。谁也不会想到,三年以后,鱼米之乡的农民们会遭受普遍的饥饿;谁也没有预料到,恰恰是过去最轻视的粮食作物蚕豆帮助他们走出了饥荒。

1961年秋冬之际,在全国性粮食危机的巨大压力下,中央允许农民开发利用“边角土地”,开展自我救灾。此时,农民们早已把全部生产资料交给了人民公社,拿什么来“自救”?他们想到了生产最廉价、种植最方便的蚕豆。于是,他们千方百计想办法获得蚕豆种子,并在一切可能下种的地方种下蚕豆。蚕豆下种用“种刀”[89]。那时候,生产队集体一收工,农民们都急匆匆地回家去拿种刀,再在腰间拴一只小竹篓,里面放上蚕豆种子,就出去“挖边”了。他们在屋子边、墙脚下挖坑种蚕豆,他们也来到河边、路边、田边、沟边、坟边以及地头、渠道旁,来到一切可能挖出一个个土坑的地方,尽最大的可能种上蚕豆。老天不负有心人,1962年春天联民大队农民家庭的蚕豆获得了丰收,几乎在不经意之间,联民大队的农民们走出了饥荒。虽然这几乎与人民公社制度本身没有什么直接关系,但公社的干部们仍然反复强调着公社制度的优越性。

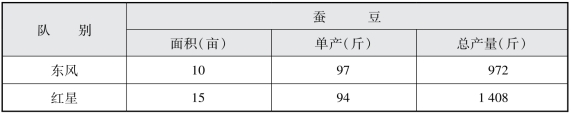

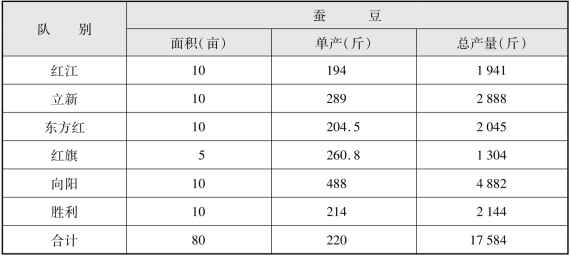

1962年秋冬之际,尝到了甜头的农民们毫无顾忌地“挖边”,农民之间的相互攀比更使“挖边”行为超越了公社制度的底线。后来,“挖边”行为被看成是农村中的“资本主义倾向”,并在“四清”和“文化大革命”中受到了“彻底的批判”。此后,蚕豆一直作为辅助的粮食作物。下面的表3-8反映了联民大队1970年代蚕豆的种植情况。

表3-8 1978年联民大队各生产队蚕豆种植面积与产出情况表

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

续表

资料来源:联民大队会计资料,1978年。

作为粮食作物,蚕豆是小宗产品,每年的产出十分有限。我们从上表中可以看到,1978年,红旗生产队生产了1 304斤蚕豆,当年,全生产队的总分配粮食144 412斤,蚕豆只占其中的1.8%;全生产队共189人,每人才分到蚕豆13.6斤。

当然,我们不能从纯粹粮食的角度去看蚕豆对于联民大队一带农民日常生活与农业生产的意义。在日常生活中,蚕豆是饭桌上的菜馔,许多农民在自留地里种蚕豆,主要不是增加粮食收入,而是丰富日常的“小菜”[90]。在蚕豆还嫩的时候,他们就开始摘蚕豆,用蚕豆“烧出”各种“小菜”,如葱油煸青蚕豆、豆板榨菜粉丝汤、豆腐炖豆板、冬菜炒豆板等。清明时节,孩子们喜欢“烧野饭”,实质上就是在野外烧青蚕豆吃。他们找两张瓦片,洗干净,随意到地里去摘青蚕豆[91],剥去壳,放在瓦片上。他们在地上挖个坑,将瓦片放在上面,下面点火烧,青蚕豆还没有煮熟,他们就会抢着吃,享受着这有滋有味的过程。蚕豆成熟的时候,蚕豆的秆、叶、豆荚都慢慢变黑。农民们收获了蚕豆,晒干,贮藏起来,随时可以拿来吃。陈家场的农民们喜欢吃“发芽豆”。他们把干蚕豆放在水里浸上几天[92],等蚕豆发芽以后,用来做“小菜”。发了芽的蚕豆带着一点儿甜味,他们偏爱这种淡淡的甜。在普遍贫困的年代,蚕豆还是农民们饭后茶余的“零食”,他们做成五香豆、油炒豆、盐渍豆等,抓一把,放在口袋里,慢慢品尝。联民大队老会计贾维清每天上街以后,总会坐在杂货小店的柜台旁[93],两块豆腐干,几颗盐渍豆,一开白酒,陪伴他度过了心中那快乐的时光。

在人民公社时期,各级政府十分重视保持和改善土地的肥力。从1970年代初起,政府每年号召生产队多种绿肥。除了黄花草、红花草外,蚕豆也是品质优良的绿肥。联民大队每个生产队都有大片桑园。根据绿肥种植的计划安排,冬天,生产队在部分桑树地里种下蚕豆,第二年春天蚕豆便长得枝繁叶茂。随着黑花的谢去,挂满枝头的豆荚随风摇曳,发出丰收的信号。这时候,农民们早已把“绿肥”两字丢在脑后,只是渴望着收获蚕豆。公社、大队要求“把绿肥埋下去”,生产队与上级玩起了“猫捉老鼠”的游戏。1972年3月26日,联民大队党支部书记王张堂便发出了“这项工作比较困难,如何抓法”的疑问。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。