在人民公社时期,严格的户口制度把每一个农村出身的人或者因这样那样的原因而持有农村户口的人都牢牢地束缚在土地上;计划经济体制规范着农村干部与农民们的农业经营行为。计划经济制度对于农村、农业与农民的历史影响是复杂的、多元的。在浙北地区,农村经济的增长十分明显,而小农的“走资本主义道路”行为也无处不在。因此,计划经济体制需要持续不断地批判小农意识,以维系组织体系、价格控制与行为规范。

其一,组织体系。

国家通过一整套的组织体系及其运行把生产队的农业经营纳入计划经济之中,其中,最重要的组织是人民公社制度本身。人民公社是党政合一的基层组织,区分为公社、生产大队和生产小队三个层级。生产小队直接负责农业经营,而生产小队的工作受到大队与公社的制约。公社、生产大队通过各种形式的会议规范生产小队的农业经营,下面的文字引自联民大队党支部副书记、副大队长兼机站站长周生康1972年的《工作笔记》,我们从一个大队干部忙碌的身影中可以体会公社组织对于农民的约束。

联民大队支部副书记周生康1972年6月17日至7月16日的工作记录

六月份

6月17日,县委组织出席到永福晚稻育秧现场会。

18日,机站工作,下午大队开会。

19日,机站工作,下午大队开会。

20日,上午机站,下午到胜利队检查秧田。

21日,上午机站,下午公社现场会(众联、中新)。

22日,上午机站,下午公社张书记来检查。

23日,上午机站,下午大队召开正队长会计会议。

24日,公社组织检查,分两片,参加东片检查生产。

25日,出席公社农业学大寨交流大会,在中新大队。

26日,上午检查全大队虫情,下午召开治虫会议。

27日,机站工作一天。

28日,出席公社植保员学习班(两天)。

29日,同上。

30日,大队检查秧田,向王张堂同志汇报。

七月份

1日,机站工作。

2日,大队召开操作组长以上会议。

3日,机站及大队工作。

4日,机站及大队工作。

5日,机站及大队工作。

6日,上午蚕桑生产检查,下午讨论。

7日,到永福参观,早稻后期管理,晚稻秧田。

8日,机站及大队工作。

9日,机站及大队工作。

10日,机站及大队工作。

11日,出席公社“双抢”动员大会。

12日,上午东风队,下午支部会(在机站)。

13日,大队贯彻“双抢”动员会精神。

14日,上午妇女会议,下午团员、民兵会议。

15日,出席公社召开评选良种会议。

16日,上午机站修渠道,下午贯彻会议精神(在红江队)。[15]

1962年,大人民公社体制改建为“三级所有,队为基础”的人民公社体制,从此以后,公社只负责组织生产,农村的金融活动与购销工作由其他相关组织实施。

农村信用合作社是人民公社中唯一的金融机构。虽然信用社的性质属于集体,但信用社从来都是执行上级的各项农村金融政策,业务活动包括生产队大宗销售(如蚕茧与麻的销售)的现金支付、国家预购订金[16]的发放、国家向农村发放的各种贷款与救助款、农民家庭出售猪羊等产品的现金支付等。当然,信用社也负责农民家庭的存款业务,当时的现金十分紧张,有些农民珍惜每一笔现金收入,几块现金也会存入信用社。(https://www.xing528.com)

农村粮管所是国家管理粮食供销的唯一机构,生产队以及农民家庭的所有粮食交易活动都必须通过粮管所进行。粮管所每年负责从农村收购粮食产品和油料产品(如油菜籽)。每一个生产队都必须严格按照国家规定的数量出售粮食,完成“国家任务”。如果生产队愿意卖更多的粮食,叫作卖“爱国粮”,国家会给这样的生产队提供更多的农药、化肥,以资鼓励。按照国家计划,有些生产队是“缺粮队”,这些生产队可以从粮管所购买核定数量的粮食。例如,联民大队的红旗生产队(即陈家场)每年都可以从盐官粮管所购买29 500斤粮食[17]。粮管所的另一项重要任务是“品调”,帮助生产队与农民家庭“调换”粮食品种。例如,农民用小麦、蚕豆、黄豆、山芋等换大米。像粮管所一样,食品公司也是“国家单位”,在盐官地区,食品公司主要根据国家计划收购肉猪和鲜鱼,其中,城乡的鲜肉供应全部由食品公司负责,但鲜鱼只供应给城市居民。

农村供销合作社是与农业经营关系最密切的组织,除了粮食外,生产队以及农民家庭农副业生产中所有的供销业务都由供销合作社承担,农民日常生活用品大多也由供销社销售。联民大队一带的农民每天都习惯于“出市”,到了“街上”,人们都会“有事无事到供销社里去转一转”。但是,供销社的供与销都不是随意的,而是按照国家计划展开的,许多重要商品十分紧张,不得不凭票购买。

其二,价格控制。

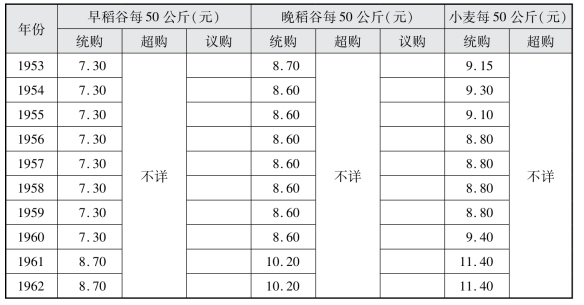

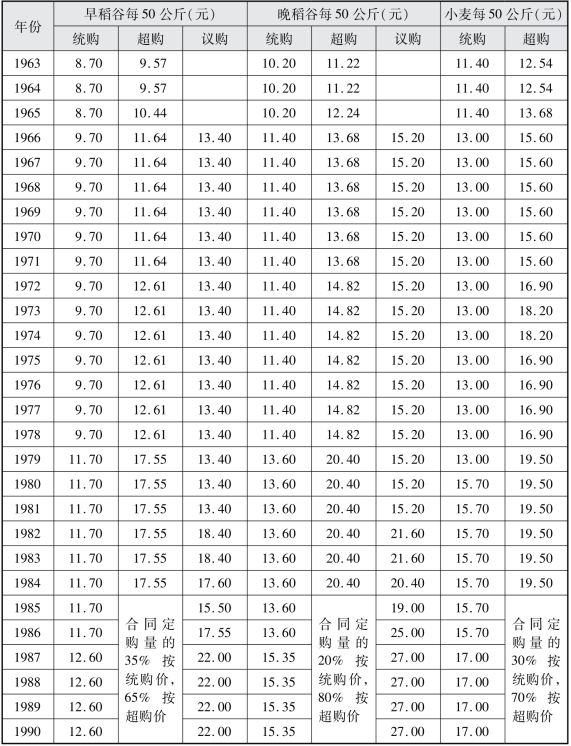

农产品的价格会影响农民的生产经营行为,在人民公社时期,农村主要农产品的价格完全由国家控制,购销价格长期稳定在很低的水平上。下面的表1-7转引自《当代浙北乡村的社会文化变迁》一书。

表1-7 1952—1990年早稻谷、晚稻谷、小麦三种主要粮食作物的统购、超购、议购价格表

续表

原表备注:国家第一次调整粮食价格,各主要粮食品种平均调幅为19%,超购加价10%。第二次调整粮食价格,各主要粮食品种平均调幅为14%。1966年开始,超购加价从10%提高到12%。1972年开始,超购加价从12%提高到30%。第三次调整粮食价格,各主要粮食品种平均调幅22%。从1979年开始,超购加价提高到50%。第四次调整粮食价格,各主要粮食品种平均调幅10%。

资料来源:曹锦清、张乐天、陈中亚:《当代浙北乡村的社会文化变迁》,上海远东出版社,2001年,第450—451页。

我们从表1-7中看到,直到1978年,每一百斤早稻谷才能卖到9.7元人民币。当时,一辆由上海自行车厂生产的永久牌自行车的价格接近180元人民币,这就是说,农民几乎要用一吨早稻谷才可能换来一辆永久牌自行车。其实,永久牌自行车属于紧缺商品,凭票供应,自行车票的价值难以计算,农民即使有了一吨早稻谷,还换不到一辆永久牌自行车。

其三,行为规范。

计划经济的正常运行需要农民按照国家计划行为,一贯自由散漫的农民可能那么“规矩”吗?为了规范农民的行为,人民公社不得不“三举齐下”:一是不断地批判农村基层干部与农民们的“自由种植”“自由买卖”等“走资本主义道路”行为;二是不断地树立先进典型,通过学先进、比先进、创先进来激励农民们的“集体主义”行为;三是持续地向农村基层干部和农民“灌输”毛泽东思想,开展“斗私批修”,鼓励“灵魂深处闹革命”,试图把“自私自利的传统小农”改造成“社会主义新人”。“三举齐下”真的能使传统小农“脱胎换骨”吗?不可能。因此,计划经济从一开始就不得不在博弈中展开,令人遗憾的是,这种博弈最终导致了两败俱伤的结果。数亿农民中存在的智慧、灵感与创造力都被消解在政治意识形态话语中,浙北农村经济一次次被带着理想光环的计划所误导,无数农民的辛劳与汗水换来的只有那些年复一年“吃青菜与豆腐的日子”。

无数自私小农的“自发资本主义行为”日夜制造着矛盾、消解着公社,不但没有破坏公社基本的农业生产秩序,而且在1960年代到1980年代初期,浙北农村还实现了“史无前例”的农业增长。公社农业经营的现实给人们留下了一个大大的问号:自私的农民怎么可能实现集体农业的增长?问题的答案深藏在人民公社的“村队模式”中。

一方面,在人民公社中,特别在“文化大革命”高潮的那几年里,生产队几乎成为农民获取全部生活资源的唯一来源,脱离了生产队,他们就失去了维持生命活动最重要的物资——粮食。不仅如此,脱离了生产队,他们还可能成为“盲流”、可疑分子而被逮捕[18]。另一方面,从1967年批判“小小队”[19]以后,生产队区划、家庭构成,土地面积以及与国家的关系[20]都基本稳定,这种情况意味着,生产队里的农民每年都耕种那些土地,土地的收益“交足国家的,留下的都是集体与家庭的”。土地的收益保持着稳定,农民的生活也有了基本保障;土地的收益越多,农民家庭得到的也就越多。这就是农民在人民公社中所处的社会生活场景。在这种场景下,农民照样自私,照样“走资本主义道路”,照样“智慧”地、“精巧”地损害集体,更有少数“脱嵌”的年轻人敢于冒着政治风险去追求个人的“前途”。但是,这一切遭遇了生产队内部滋生的集体生存意识:假如粮食减产,大家都饿肚子;假如蚕桑歉收,大家都没钱花。生产队就像一条船,大家都是船上的人,翻船了,对谁都没好处。这种基于生存、生命、生活的集体意识构成了特殊时期的“生产队文化”,与政治意识形态共同作用,建构了人民公社时期生产队农业经营的秩序,创造了人民公社时期生产队的共生经济。

共生经济是在人民公社制度下农民们适应“环境”的经济形态。那时候,农民们都被“捆绑”在生产队里,束缚在那片有限的土地上。信奉着“男大十六闯”的年轻人,再也不可能闯出公社,只能留在生产队里与其他人“共生”;信奉着“女大十六藏”的女青年,再也不可能藏在家中,必须出来参加生产,否则“谁养活你”?生产队就像一个大家庭,这个大家庭的规模适度,使共生意识可能产生,使农业经营在共生与政治双重约束下可能保持其正常的秩序。这个大家庭极其封闭,使共生意识可能在时间的流逝中延展,使人民公社制度在浙北农村有着20年的历史。

共生经济的重要特征包括封闭、稳定、循环、自给自足等,这些特征使我们注意到,共生经济其实是传统的农业经济被框入人民公社制度以后产生的特殊经济形态。人民公社本是国家建设社会主义新农村的道路探索,然而历史偏偏开了一个玩笑,公社一旦把传统农业经济框入体制中,就滋生三个相互矛盾的制度性特点,最终共同把公社制度推下了悬崖。其一,公社中的共生经济比传统的农业经济更封闭,自给自足的程度更高,从而“更落后”。更重要的是,共生经济的一个前提是限制人口流动,这意味着年轻人缺乏向上流动的机会。其二,人民公社制度的“垂直有效性”有利于技术的引进,也有利于以制度的力量发展经济。在人民公社运行的20年中,化肥、农药、种子以及耕作技术的引进是农业发展的重要因素,而社队企业的发展也改善了集体的经济条件。但是,公社怀着好意引进技术、发展经济,恰恰在不断地破坏着人民公社制度的根基。其三,公社以“生产队为基本核算单位”,并在生产队的层面上滋生了共生经济。但是,生产队里的每一个小家庭都追求着自己的利益,每一个人都打着自己的小算盘,共生经济一直在充满张力中运行,也只能维系在最基本的生存经济的水平上。一旦支撑着共生经济的政治意识形态式微,一旦经济的发展给农民,特别是年轻人提供了脱离生产队的可能性,共生经济就陷入了难以解脱的困境中。

共生经济就是在这样的矛盾中运行的,以下几章将以联民大队一带为例,描述共生经济在浙北农村具体展开的图景。或许你没有关注过农业劳动、作物种植的细节,但是20年来农民们的生命历程都在这样的细节中展开。

【注释】

[1]村落都有一整套为村民们所接受的善与恶、对与错、美与丑等地方性观念,这些地方性观念构成村落文化,制约着村民的行为。

[2]参见海宁市志编纂委员会:《海宁市志》,汉语大词典出版社,1995年,第1、21、31页。

[3]参见盐官镇志编写组:《盐官镇志》,南京出版社,1993年,第1页;海宁市志编纂委员会:《海宁市志》,汉语大词典出版社,1995年,第127页。1990年,盐官乡与盐官镇没有合并,盐官乡乡政府在盐官镇上,所以,盐官乡地理区位与盐官镇相同。

[4]转引自海宁市志编纂委员会:《海宁市志》,汉语大词典出版社,1995年,第375页。

[5]参见盐官镇志编写组:《盐官镇志》,南京出版社,1993年,第31页。1990年,盐官镇是海宁市直属镇,盐官乡是盐官镇西部、北部的农村地区,乡政府在盐官镇上。几年以后,盐官乡与盐官镇合并,称为盐官镇。2005年下半年,盐官镇、郭店镇、丰士乡合并建立新的盐官镇,当地的“头面人物”就镇政府“设在哪里”展开了权力博弈,最后,盐官镇政府没有设在历史悠久的盐官老镇,而是搬到了郭店镇。后来,由于老盐官镇有许多重要的历史古迹,海宁市把老盐官镇单独划出,成立“盐官景区管理委员会”。

[6]培塘河又称上塘河。海宁县的水系区分为上河水系与下河水系,位于联民大队南部的培塘河是上河水系,故称为上塘河;位于联民大队北面的袁花塘河属于下河水系,有时农民们称其为“下河”。

[7]参见联民大队文书档案:《海宁县红江公社地名录(1981)》。《地名录》对于地名的表述不够严谨,联民大队中没有单姓的自然村,说“都姓×”的说法与实际情况有出入。

[8]参见网页“9—11海宁市历次行政区划调整汇总”。

[9]海宁市志编纂委员会:《海宁市志》,汉语大词典出版社,1995年,第18—19页。

[10]盐官镇志编写组:《盐官镇志》,南京出版社,第34页。其中,盐官镇于1958—1961年并入钱塘江人民公社,1961年年底重新划出。

[11]参见海宁市志编纂委员会:《海宁市志》,汉语大词典出版社,1995年,第12—15页。

[12]政治和意识形态是维系人民公社组织与计划经济体制的强制性力量,同样成为农业经营的社会环境。政治和意识形态与农业经营的关系这里不再介绍。

[13]所谓“家庭生活基础”,指当时家庭主要成员的生活地点与生活资料的获得,如果农村有房子,老婆、小孩全部都生活在乡下,那么“家庭生活基础”就一定在农村,城市里的男人就必须“下放”回到农村去。上海救护车厂的王海章就是这种情况,他本是厂里的积极分子,又是8级钳工(最高级别的技术工人),但是,他被“划进了下放的杠子”,1962年,他不得不卷起铺盖回到了联民大队。

[14]张乐天:《告别理想——人民公社制度研究》,上海人民出版社,2005年,第17—19页。

[15]周生康,《工作笔记》,1972年。

[16]预购订金指国家在某产品没有销售以前向生产队发放的预购款。

[17]这是国家核定的粮食供应数字,以稻谷计算。每年秋冬时节,国家把供应的稻谷数字折算成大米,给陈家场发放浙江粮票。年终决算的时候,陈家场根据决算把粮票发给农民家庭,农民可以拿了粮票到粮管所购买大米。

[18]1970年年初,本书作者之一张乐天随着生产队蜂场去江西贵溪放养意大利蜂,在贵溪的蜂场场地安顿好以后,他与蜂场的另一位小伙子陈松山备了干粮去庐山玩。他们坐火车到了九江市。半夜十二点,为了节约,他们就在火车站的长凳上睡下。凌晨,有人来火车站“清场”,抓捕“盲流人员”。张乐天与陈松山带着联民大队的证明,还被盘问了很久,最后“总算没有被抓进去”。

[19]所谓“三年自然灾害”以后,国家放松了对于农村的控制,人民公社开始实行“三级所有,队为基础”的新体制。农村最初组建的生产队规模较小,有的生产队甚至只有几户、十几户农民家庭。在“四清”“文化大革命”时期,规模太小的生产队被称为“小小队”,受到了批判。此后,人民公社建设了符合“社会主义标准”的生产队,规模约40—50户。生产队的规模从此稳定了。

[20]这里的“与国家关系”指每年出售、销售的农副产品。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。