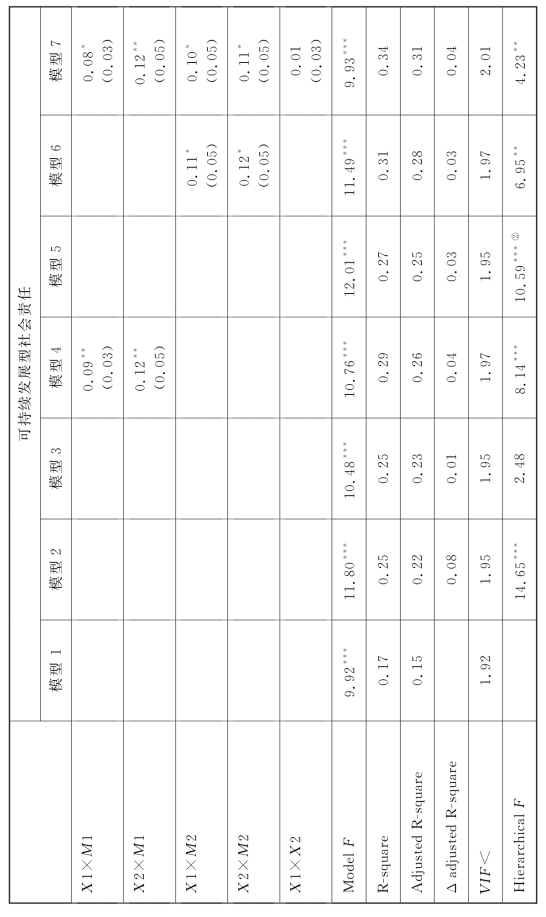

本研究采用分层交互回归分析来验证前面所提出的理论推断。对于两大类企业社会责任活动(公益慈善和可持续发展)的分析结果,各有七个模型分别列示在表6-3和表6-4中。根据自变量之间的相关系数分析以及在表6-3、表6-4的模型7中显示的VIF最大值(2.01)表明不存在严重的共线性问题。

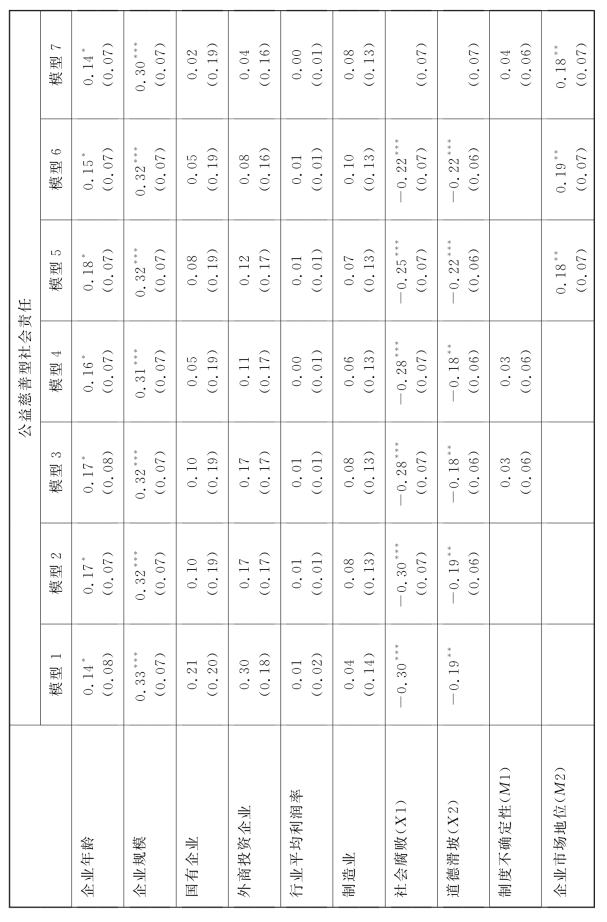

在关于社会责任公益慈善方面的回归分析表6-3中,模型1是基础模型,仅加入了控制变量,模型2加入了两个自变量以测试社会腐败和道德滑坡的主效应,结果显示,社会腐败和道德滑坡程度预期与企业公益慈善的履行负相关(β=-0.30,-0.19;p<0.001,0.01)。模型2中表现显著的递阶F值(Hierarchical F=18.73,p<0.001),表明模型2在加入两个自变量的主效应后显著提高了模型的解释力。同时也支持了本研究提出的假设H1a和H3a,即当企业预期外部社会环境存在较高的社会腐败和道德滑坡时,企业履行公益慈善型社会责任行为会显著减少。

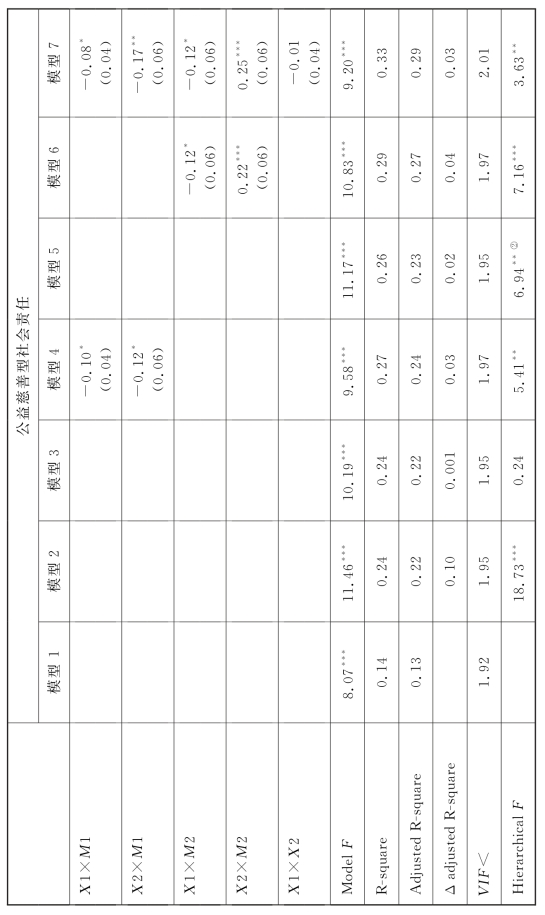

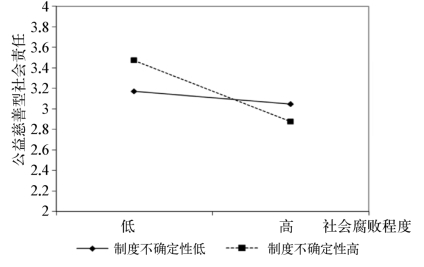

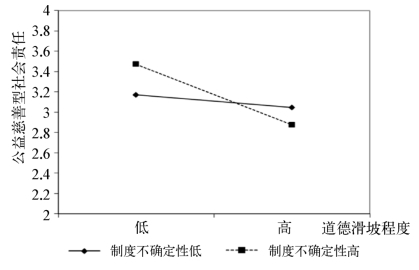

在模型3和模型5中,我们分别加入了两个调节变量:企业社会责任方面的制度不确定性和企业市场地位。模型4和模型6则汇报了相应的调节效应结果。模型4中显示了显著的制度不确定性的反向调节效应(β=-0.10,-0.12;p<0.05),这表明对负的主效应起到了加强作用,而且模型4比模型3在回归拟合与解释力方面表现更优(ΔR2=0.03;Hierarchical F=5.41;p<0.01)。因此,该结果表明在高度制度不确定性的情境下,社会道德风险,无论是社会腐败还是道德滑坡,都会对企业公益慈善型社会责任履行产生更强烈的负面影响。图6-1、图6-2非常直观地显示了制度不确定性所带来的调节效应。当制度不确定性较高时,社会腐败与道德滑坡对企业公益慈善的反向斜率会更加陡峭。这也显示了制度不确定性对主效应的加强作用,因此假设H5a和H5b得到了较好的验证。

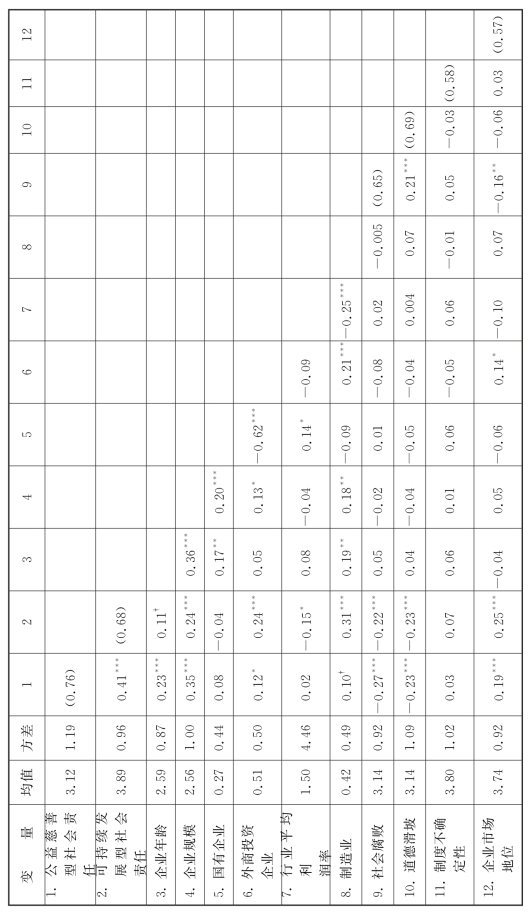

表6-2 描述性统计和Pearson相关系数①

注:①企业数=300,括号中的数值为平均萃取变异量AVE值。

†表示p<0.10,*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。

表6-3 公益慈善型社会责任分层回归分析结果①

(续表)

注:①表中为非标化β系数,括号里的数值为标准差。

②与模型2比较结果。

*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001;双尾检验。

图6-1 社会责任相关的制度不确定性对社会腐败与公益慈善之间的调节效应

图6-2 社会责任相关的制度不确定性对道德滑坡与公益慈善之间的调节效应

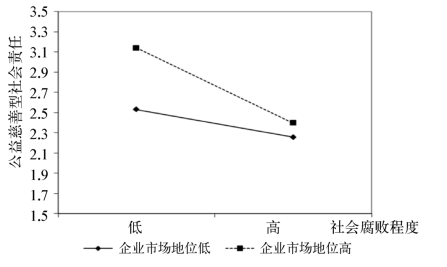

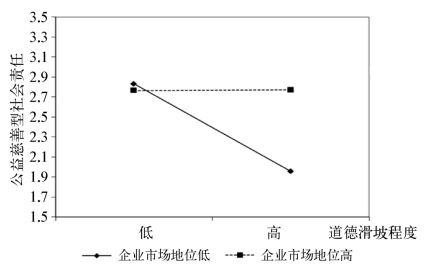

假设H7a和H7b提到了关于企业市场地位的调节效应将会削弱社会腐败和道德滑坡对企业公益慈善产生的负面影响。在模型6中,道德滑坡×企业市场地位的回归系数正向强势显著(β=0.22,p<0.001),但社会腐败×企业市场地位的回归系数却表现出负向显著性(β=-0.12,p<0.05)。因此,该检验结果支持了H7b,但拒绝了H7a。这说明当企业处于强势的市场地位时,道德滑坡会减少企业公益慈善这一负面影响被显著削弱了,然而社会腐败对公益慈善的负面影响依然会被加强。本研究在模型7中同时放入所有主效应和调节效应检验,结果同样表明与前面模型结果具有高度一致性。图6-3、图6-4也显示了企业市场地位所带来的调节效应。处于强势市场地位的企业往往对道德滑坡对公益慈善的负面影响不太敏感,而对社会腐败对公益慈善所带来的负面影响则反应更强烈。

图6-3 企业市场地位对社会腐败与公益慈善之间的调节效应

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图6-4 企业市场地位对道德滑坡与公益慈善之间的调节效应

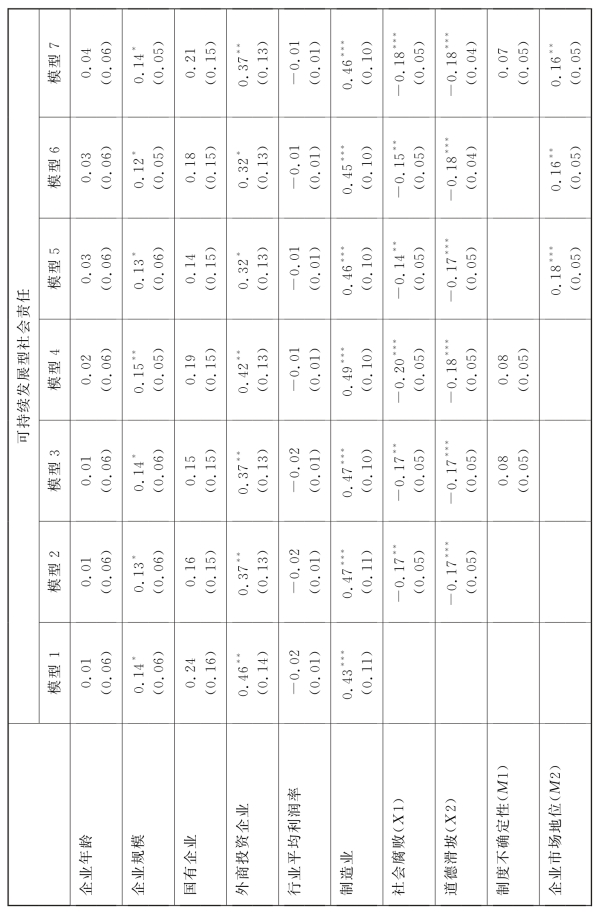

同理,在关于社会责任可持续发展方面的回归分析表6-4中,模型1是基础模型,仅加入了控制变量,模型2加入了两个自变量,以测试社会腐败和道德滑坡的主效应,结果也显示社会腐败和道德滑坡程度预期与企业公益慈善履行显著的负向关系(β=-0.17,-0.17;p<0.01,0.001)。模型2中的递阶F值也表现显著(Hierarchical F=14.65,p<0.001)。该结果支持了本研究提出的假设H1b和H3b,即当企业应对外部较高的社会腐败和道德滑坡预期时,同样也会显著减少履行可持续发展型社会责任。

表6-4 可持续发展型社会责任分层回归分析结果①

(续表)

注:①表中为非标化β系数,括号里的数值为标准差。

②与模型2比较结果。

*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001;双尾检验。

我们针对表6-3与表6-4中两大主效应社会腐败和道德滑坡,分别对公益慈善和可持续发展的影响做进一步分析,发现社会腐败和道德滑坡预期对公益慈善的影响系数负值比它们对可持续发展的影响系数负值更小。基于本研究各变量采用的测量方法和尺度是一样的,所以我们认为企业社会腐败和道德滑坡预期,对公益慈善的负面影响比对可持续发展的负面影响更强烈。这也支持了本研究所提出的假设H2和H4,企业预期社会腐败和道德滑坡程度越严重,其公益慈善型社会责任将比可持续发展型社会责任的履行更加显著地减少。

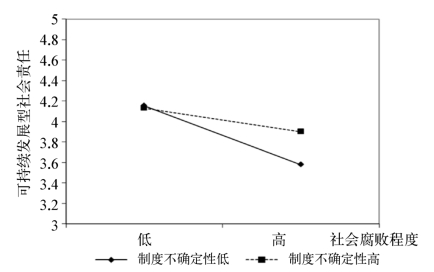

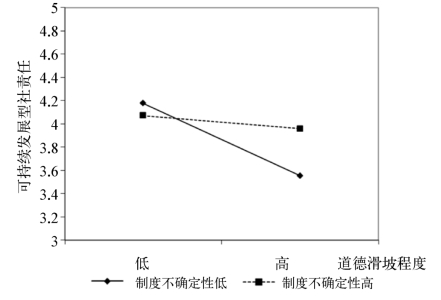

在表6-4的模型3和模型5中,分别加入了制度不确定性和企业市场地位两个调节变量。模型4和模型6则汇报了相应的调节效应结果。模型4显示了显著的制度不确定性的正向调节效应(β=0.09,0.12;p<0.01),这表明对负的主效应起到了削弱作用,图6-5、图6-6也显示了制度不确定性所带来的调节效应。当制度不确定性较高时,社会腐败与道德滑坡对企业可持续发展方面社会责任的反向斜率变得平缓。这也表明制度不确定性削弱了社会道德风险对可持续发展的影响,因此假设H6a和H6b得到了较好的验证,即高度制度不确定性的情境会弱化社会腐败和道德滑坡与企业可持续发展型社会责任履行的负面联系。

图6-5 社会责任相关的制度不确定性对社会腐败与可持续发展之间的调节效应

图6-6 社会责任相关的制度不确定性对道德滑坡与可持续发展之间的调节效应

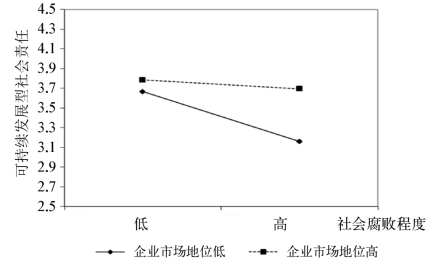

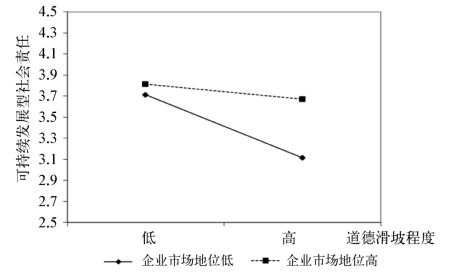

本研究中的假设H8a和H8b主要是关于企业市场地位的调节效应将削弱社会腐败和道德滑坡对企业可持续发展产生的负面影响。在模型6中,企业市场地位的正向调节效应显著(β=0.11,0.12;p<0.05),因此该检验结果支持了H8a和H8b。这表明当企业处于强势的市场地位时,腐败和道德滑坡对企业可持续发展的负面影响被显著削弱了。模型7将所有变量同时放入检验,主效应和调节效应结果与前面各模型结果相一致。图6-7、图6-8描述了企业市场地位的调节效应。对于处于强势市场地位的企业而言,外部的道德风险(腐败和道德滑坡)水平的提高并不会相应带来企业可持续发展方面的社会责任履行大幅减少,其负面影响不太敏感。这也说明,企业在面临外部不利环境的时候,拥有强势地位的企业依然有能力按照自身的目标预期,来战略性合理安排企业内部可持续发展型社会责任。

图6-7 企业市场地位对社会腐败与可持续发展之间的调节效应

图6-8 企业市场地位对道德滑坡与可持续发展之间的调节效应

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。